Adaptionen für ein zweites Leben

Anhand von zwei Umbauten zeigen EMI Architekt*innen, wie ererbte Skelettbauten über unterschiedliche Strategien für neue Wohnnutzungen adaptiert werden können. Dabei bestimmen Ort, Zweck und Dauer den Charakter der Eingriffe. Dauer definiert sich nicht über die Langlebigkeit eines Materials oder einer Nutzung, sondern auch über die Fähigkeit zur Anpassung.

Objekt Weststraße: offene Büroräume heute, nach dem Rückbau früherer Ausbauten

Objekt Weststraße: offene Büroräume heute, nach dem Rückbau früherer Ausbauten

Foto: Roland Bernath

Alle im aktuellen Heft vorgestellten Wohnbauprojekte sind Neubauten, deren Skelettbauweise künftige Modifikationen, Umbauten oder gar einen kompletten Neubau der Raumstruktur versprechen. Dieser Beitrag hingegen richtet den Blick auf zwei Bestandsgebäude mit ererbtem Skelett, die wir kürzlich für eine neue Nutzung und einen weiteren Lebensabschnitt umgebaut haben. Dabei soll gezeigt werden, welche Anlässe zur Transformation führten, welche Strategien daraus hervorgingen und welche konkreten baulich-technischen Mittel deren Umsetzung ermöglichten.

Rückzugsraum in der Züricher Innenstadt:

Rückzugsraum in der Züricher Innenstadt:

Eine Wendeltreppe führt vom Patio der

Familienwohnung auf die Dachterasse

Foto: Roland Bernath

Bei beiden Gebäuden handelt es sich um Bürogebäude, die eine übliche Skelettbauweise mit Stützen und Decken in Ortbeton sowie eine „neutrale“ Fassadenarchitektur mit Bandfens-tern aufweisen. Sie stehen beispielhaft für viele Bürohäuser aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die in die Jahre gekommen sind und einer Erneuerung bedürfen. Aufgrund einer großen Wohnungsknappheit bei gleichzeitigem Leerstand von Büroflächen im Kontext von Zürich – wobei diese Kombination auch exemplarisch für andere Orte sein dürfte – drängt sich bei solchen Erneuerungen eine gleichzeitige Transformation der Nutzung von Büros zu Wohnungen auf.

Wohltemperiertes Haus: Der Korridor rückt von der

Wohltemperiertes Haus: Der Korridor rückt von der

Gebäudemitte an die Fassade und fungiert dort als unbeheizte Pufferzone und Gemeinschaftsbereich

Foto: Roland Bernath

Die beiden Beispiele besitzen trotz ihrer Gemeinsamkeiten auch maßgebende Unterschiede. Das Gebäude an der Weststraße wurde 1966 fertiggestellt und steht im Zentrum von Zürich. Bereits in seiner Bauzeit wurde es als gemischt genutztes Stadthaus errichtet, das heißt, über einem gewerblich genutzten Erdgeschoss und vier Bürogeschossen wurde ein Geschoss mit drei Wohnungen erstellt. Aufgrund seiner innerstädtischen Lage war das Haus immer voll vermietet. Anders ist die Situation des sogenannten Winkelbaus aus den 1980er-Jahren auf dem Zwhatt-Areal in Regensdorf, das etwas außerhalb von Zürich liegt. Der Winkelbau ist ein reines Bürogebäude und Teil eines großflächigen Industrieareals, das über die vergangenen 15 Jahre als neues Stadtquartier entwickelt wurde. Während der Großteil der dort entstandenen Gebäude Neubauten sind, entschied sich die Entwicklerin, eine Schweizer Pensionskasse, für den Erhalt des Winkelbaus. Das Haus war seit längerer Zeit wenig genutzt und stand teilweise leer. Am Ort besteht keine signifikante Nachfrage nach Büroräumen.

Offen verlegte Versorgungsleitungen und textile Raumteiler schaffen eine ganz neue Ästhetik, ohne dass die Planer*innen in die Gebäudesubstanz eingreifen mussten

Offen verlegte Versorgungsleitungen und textile Raumteiler schaffen eine ganz neue Ästhetik, ohne dass die Planer*innen in die Gebäudesubstanz eingreifen mussten

Foto: Roland Bernath

Unterschiedliche Strategien

Unterschiedliche Auftraggeberinnen und Ausgangslagen vor Ort haben zu zwei verschiedenen Strategien der Transformation geführt. In Regensdorf bestand die Absicht, mit möglichst geringen baulichen und finanziellen Mitteln güns-tigen Wohnraum für Studierende zu schaffen, der das Wohnangebot der Neubauten auf dem Areal ergänzt. Das beschränkte Budget begründet sich zudem mit der Unklarheit darüber, was mittelfristig mit dem Gebäude passieren soll. Es handelt sich deshalb um eine temporäre Nutzung, die einen experimentellen, forschenden Hintergrund haben sollte. Die dafür entwickelte Umbaustrategie lässt sich mit einem as found beschreiben: Der tragende Rohbau, die Fassade wie auch die Unterlagsböden wurden als gegeben angenommen und sollten keine Eingriffe erfahren. Der Neuausbau des Skeletts erfolgte nach dem Prinzip einer minimalinvasiven Addition: dem reversiblen Hinzufügen und Einbauen. Das hier beschriebene und von EMI Architekt*innen realisierte Projekt umfasst ein Geschoss. Ein zweites Geschoss wurde nach den Plänen vom baubüro in situ umgebaut. Beim Projekt „Das wohltemperierte Haus“ von EMI lag der experimentelle Charakter in der Erforschung einer „Temperaturlandschaft“, beim Projekt von in situ beim Schwerpunkt des Re-use.

Die eingefügten freistehenden Elemente –

Die eingefügten freistehenden Elemente –

WC- und Duschapparat sowie Küchen in den größeren Wohnungen – gliedern den Raum und

erzeugen neue Bewegungsmuster

Foto: Roland Bernath

Auch an der Weststraße in Zürich umfasste der Umbau ein Geschoss, während die unteren Geschosse weiterhin als Büros genutzt werden. Im Unterschied zum Winkelbau ging es hier um eine dauerhafte Nutzung mit Familienwohnungen und Studios, also Wohnungsgrößen, die bewusst an den Rändern des Spektrums verortet wurden. Aufgrund der Bestandsstruktur zielte hier die Umbaustrategie auf eine größere Eingriffstiefe, bei der die Fassade ersetzt und auch der Rohbau angepasst wurde. Es wurden Rohbauelemente addiert, subtrahiert und ersetzt.

Die freistehenden, mit Lehm verputzten Metallelemente sind trotz solider Bauweise nicht an ihre Position gebunden, sondern lassen sich neu im Raum positionieren oder am anderen Ort nachnutzen

Die freistehenden, mit Lehm verputzten Metallelemente sind trotz solider Bauweise nicht an ihre Position gebunden, sondern lassen sich neu im Raum positionieren oder am anderen Ort nachnutzen

Foto: Anna Ludwig/ EMI Architekt*innen

Scheinbare Regelhaftigkeit

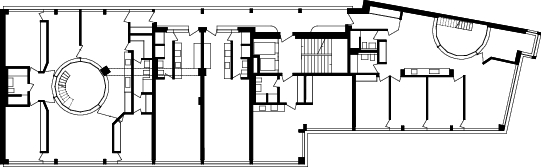

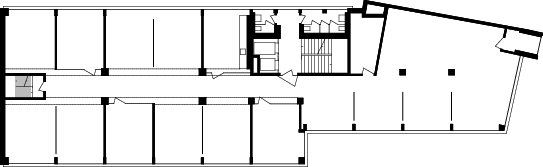

Das Gebäude an der Weststraße wurde wie eingangs angedeutet als innerstädtisches, gemischt genutztes Stadthaus erbaut. Es umfasst drei Untergeschosse mit Lagerräumen und Garage, ein Erdgeschoss mit Schaufenstern für Nutzungen mit Publikum und fünf Obergeschosse. Über den vier Bürogeschossen befanden sich im obersten Geschoss drei große Wohnungen. Die Struktur des Gebäudes besteht aus einem Kern mit Treppe und Liften sowie einem robusten Skelett in Stahlbeton. Es fügt sich als anonyme Architektur in die Blockrandstadt von Zürich-Wiedikon ein, wobei umlaufende Fenster- und Brüstungsbänder den Ausdruck prägen. Ein Rücksprung an der Weststraße und ein Erker an der Birmensdorferstraße zeichnen das einfache Haus im Stadtraum aus.

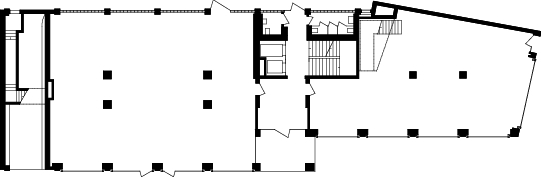

Wärmeschema: Durch die Gliederung der Wohneinheiten in unterschiedliche Temperaturzonen lässt sich die Energieeffizienz des Bestands ohne kostenintensive Fassadeneingriffe steigern

Wärmeschema: Durch die Gliederung der Wohneinheiten in unterschiedliche Temperaturzonen lässt sich die Energieeffizienz des Bestands ohne kostenintensive Fassadeneingriffe steigern

Graik: EMI Architekt*innen

Die Tragstruktur des Skelettbaus ist nur auf den ersten Blick regelhaft aufgebaut. Im Bereich zwischen Straße und Hof weist sie vier Tragachsen auf – zwei an den Fassaden, zwei im Innenraum –, die sich im schlankeren Kopf auf drei reduzieren. Die Fassadenstützen sind doppelt so eng gesetzt wie die inneren Stützen. In den Regelgeschossen werden die beiden inneren Stützenreihen je von einem Unterzug überspannt, der im Kopf wie auch im Erdgeschoss „fehlt“, womit die Stützen also auf eine Flachdecke treffen. Noch größere „Verschmutzungen“ fanden wir im Wohngeschoss auf dem Dach vor. Hier wurde die eine Stützenreihe mit Unterzug durch eine tragende Betonwand ersetzt, die lediglich über einzelne Türöffnungen die beiden Seiten räumlich verband. Aufgrund der tragenden Wand ist der Unterzug im Geschoss darunter schwächer armiert als die anderen. Schließlich ist das Wohngeschoss weniger hoch, was sich in einem schmaleren Fensterband an der Fassade abzeichnete. Der tiefere Sturz beschnitt im Blick nach draußen den Horizont.

Diese strukturelle Ausgangslage hat maßgebend die Umbaustrategie bestimmt. Dazu kamen die „zu großen“ Wohnungen im Bestand und die Absicht, stattdessen mehr und verschieden große Wohnungen zu bauen. Eine weitere Herausforderung betraf die im Bürohaus fehlenden Außenräume. Ausganglage und Absicht haben zum Entschluss geführt, auf den Rohbau zurückzubauen und diesen wo nötig auch zu transformieren.

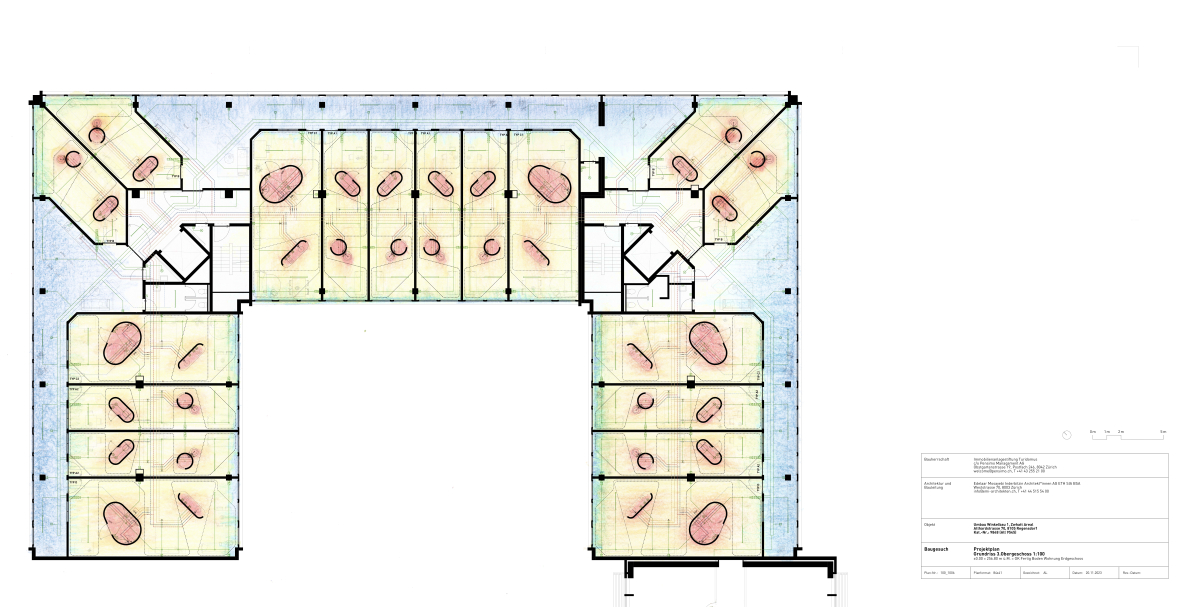

Bei der Entwicklung der Grundrisse waren zunächst zwei Momente bestimmend: Zum einen der bereits existierende Laubengang auf der Hofseite. Er dient einem der Treppenhäuser als horizontale Erschließung. Um den Laubengang kurz zu halten, haben wir an den Gebäudeenden die beiden großen 5-Zimmer-Familienwohnungen angeordnet, dazwischenliegend finden drei schlanke Studiowohnungen Platz.

Zum anderen beschäftigte uns die Frage nach den privaten Außenräumen. Vorgehängte Balkone waren im obersten Geschoss architektonisch nicht vertretbar. Dafür besteht im obersten Geschoss die Möglichkeit, über Einschnitte im Dach interessante Außenbezüge zu schaffen: Die beiden großen Wohnungen haben mit einem Patio einen Außenraum auf dem Geschoss erhalten, kleine Gärten im Verborgenen, über die eine Außentreppe zu einer Dachterrasse führt. Der Patio thematisiert den archetypischen Wohnraum des Atriumhauses. Er bildet das Zentrum eines „landschaftlich“ gedachten Grundrisses, eine Interpretation des plan libre. Die drei Studiowohnungen partizipieren an der gemeinschaftlichen Dachterrasse, die über das Treppenhaus und ein Gemeinschaftsdachzimmer erreicht wird.

Für die Belichtung der beiden Wohneinheiten im Dachgeschoss der Weststraße, wurden nachträglich runde Dachauschnitte für die später begrünten Patios eingebracht

Foto: EMI Architekt*innen

Ersetzen, transformieren, ertüchtigen

Die hier beschriebene räumliche Idee ließ sich nicht ohne weiteres in die „unreine“ Rohbau-struktur einschreiben, weshalb drei Strategien im Umgang mit dem Tragwerk zur Anwendung kamen: ersetzen, transformieren, ertüchtigen. Da die mittige, tragende Betonwand ein Wohnen zu beiden Seiten unmöglich machte, wurde sie herausgeschnitten. Die Struktur durchlief an dieser Stelle also eine Transformation: Weil die Wand den darunter liegenden, schwach armierten Unterzug statisch unterstützte, musste dieser im Zuge der „Subtraktion“ der tragenden Wand ersetzt werden. Mittels Wasserstrahl-Jet wurde der Beton des Unterzugs und eines Deckenstreifens entfernt. Die freigelegte Armierung wurde nacharmiert und der Unterzug anschließend formgleich neu gegossen. In weiteren, „subtraktiven“ Fräsarbeiten wurden die Patio-Öffnungen aus der Dachplatte geschnitten oder der Unterzug im Bereich des Patios gekürzt. Ebenfalls abgetrennt wurden die tiefen Stürze, die aus dem Innenraum den Horizont beschnitten. Der vierteilige Fensterersatz schuf neben mehr Ausblick und Licht auch ein neutrales Raster für die Fassadenanschlüsse der Innenwände sowie einen Fassadenaufbau mit durchgehend gleich hohen Bändern und schmalem Dachrand.

Grundriss Wohngeschoss M 1:500

Grundriss Wohngeschoss M 1:500

Schließlich verlangten die Subtraktionen nach situativen, additiven Ertüchtigungen. Abgesehen von einer betonierten Stütze zur Unterfangung des eingekürzten Unterzugs wurden diese Hilfskonstruktionen in Stahl ausgeführt, nicht unähnlich einem temporär eingebrachten Sprieß. Im Wesentlichen ging es dabei um eine Verstärkung nicht gehaltener Deckenränder wie im Bereich der Patios, wo T-förmige Stahlstützen eingestellt wurden. Und auf dem Dach substituieren fassadenseitig aufgeschraubte Profile den abgeschnittenen Betonsturz.

Vielleicht können die hier beschriebenen Maßnahmen mit der plastischen Arbeit eines Bildhauers verglichen werden, der im Arbeitsprozess einem Körper Material hinzufügt, abschlägt oder mit einem Draht den Gips verstärkt und ihn so nach seinem Ideal formt.

In die transformierte Primärstruktur von Tragwerk und Fassade haben wir ein sekundäres System der Raumbildung mit Wänden, Türen und Schränken eingewoben. Diese Bauteile sind alle in Holz ausgeführt und gleichen einer großen Schreinerarbeit, bei der Wände, Türen und Einbaumöbel ineinandergreifen. Tatsächlich wurden sie alle von einem Unternehmer ausgeführt. Die Materialisierung in Holz thematisiert dabei den nichttragenden Charakter der Bauteile: Die Wände bestehen aus Holzständern, die mit Dreischichtplatten beplankt wurden. Seitliche Fräsungen erlaubten über Nut-Kamm-Verbindungen eine unsichtbare Befestigung ohne Leim und erzeugen eine gegliederte Wandabwicklung, die einer verkleidenden Täfelung gleicht. Der Rhythmus dieser Täfelung entspricht den Breiten der gleich materialisierten Schrankelemente, sodass Wand und Möbel strukturell eins werden. Eingelassen in diese Abwicklungen sind zahlreiche raumhohe Türen ohne oberes Rahmenteil. Damit verbinden sich die Räume über eine durchlaufende, weiß vergipste Decke sowie einen durchgehend gleichen Bodenbelag.

Grundriss Bürogeschoss M 1:500

Grundriss Bürogeschoss M 1:500

Wie bereits angedeutet verfügt die Raumbildung über landschaftliche Qualitäten. Dabei haben wir verschiedene Motive synthetisiert, die wir in den vergangenen Jahren in zahlreichen Wohnungsbauten entwickelt haben: Allem voran die Idee zirkulärer Bewegungsformen, die im Falle der einen Wohnung mit dem mittigen Patio fast zwingend erscheint. Voraussetzung hierfür ist die Mehrfacherschließung von Zimmern. Tatsächlich verfügen alle Räume über mindestens zwei, teilweise auch drei Türen. Die zahlreichen Türen ergeben nicht nur Großzügigkeit und Wahlmöglichkeit in der Bewegung, sondern schaffen auch visuell große Weiten, wie man sie von Enfiladen kennt. In den Wohnräumen an der Weststraße überlagern sich dabei „flache Diagonalen“ mit Längs- und Querfluchten. Schließlich erhalten innere Schwellenräume eine hohe Bedeutung. Es bestehen verschiedene Vor- und Zwischenräume sowie Nischen vor Türen, die die Raumübergänge regulieren und die Zimmer entsprechend ihrer Lage und Bedeutung privatisieren.

Grundriss Erdgeschoss M 1:500

Grundriss Erdgeschoss M 1:500

Grundriss Erdgeschoss M 1:500

Das wohltemperierte Haus

Die Umnutzung des sogenannten Winkelbaus in Regensdorf erprobt eine Transformation, die mit minimalen Mitteln operiert und die Frage nach angemessenem Komfort neu stellt.

Ausgangspunkt war, wie einleitend beschrieben, ein Bürohaus der 1980er-Jahre. Üblicherweise werden im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen die Fassaden mit besseren Fenstern und neuer Wärmedämmung ausgestattet, um den aktuellen Normen und Energiestandards gerecht zu werden. Solche energetischen Sanierungen sind konstruktiv aufwändig und teuer. Zudem führen die Optimierungen der Fassadenperformanz kaum zu einem spürbarem Mehrwert im Wohnen. Nur die Mieten werden teurer. Beim Winkelbau blieben die Fassaden erhalten, ebenso Tragstruktur, Treppenhäuser, Lifte sowie zwei bestehende Sanitärkerne. Statt die Hülle energetisch zu ertüchtigen, wurden die Mittel in erneuerbare Heizenergie gelenkt. Der Eingriff beschränkte sich damit auf reversible, präzise Setzungen im Ausbau und eine räumliche Neuorganisation der Nutzungen. Das Projekt schlägt eine Alternative zur üblichen, flächigen Temperierung vor: nicht der gesamte Innenraum wird auf eine uniforme Temperatur von 21 °C gebracht, sondern einzelne Zonen werden gezielt aktiviert, so dass eine Temperaturlandschaft entsteht, die das Wohnen funktional und sinnlich gliedert. Schlafen wird kühler, Kochen wärmer, Arbeiten moderat temperiert stattfinden.

Die Grundrissdisposition folgt dieser Logik. Der vormals mittig liegende Bürokorridor rückt an die nordseitige Fassade und bildet dort eine unbeheizte Pufferzone. Dieser Erschließungsgang ist für die Wohngemeinschaft zugleich Ort der Begegnung, des Arbeitens und des Blicks nach draußen. Räumlich ist er mit den Küchen und damit den gemeinschaftlichen Räumen verbunden; Arbeitstische entlang der Fenster verankern ihn im alltäglichen Gebrauch. Die Wohnungen selbst orientieren sich nach Süden und in die Ecken des Winkels. Sie sind als kompakte, eigenständige Einheiten gefasst. Insgesamt entstanden 18 Einheiten zwischen 36 und 56 m², davon sechs barrierefrei. Waschmöglichkeiten und eine gemeinschaftlich nutzbare Dachterrasse ergänzen das Programm des Wohnens um eine soziale Infrastruktur. Der Bestand wird so funktional umgenutzt und in seiner Typologie aktualisiert.

Die reduzierte Eingriffstiefe hielt die Bauzeit kurz und die Kosten niedrig. Beides wichtige Aspekte, um das Ziel günstiger Mieten zu erreichen. Zudem wahrt ein solcher Eingriff den Rohbau als Ressource und vermeidet die Verfestigung eines einzigen, schwer revidierbaren Ausbaustandards. Damit verändert sich der Bestand nicht nur funktional, sondern will auch regulatorische Grenzen verschieben: Das Projekt lotet die Spielräume zwischen normativer Fassadenoptimierung und suffizienter, emissionsarmer Versorgung aus.

Heizen mit Strahlungsenergie

Im Kern der Temperaturlandschaft befinden sich freistehende, thermisch aktivierte Körper. Sie folgen dem Prinzip klassischer Kachelöfen. Jede Wohneinheit verfügt über mindestens zwei solcher freistehenden Heizkörper – jeweils ein WC- und ein Duschapparat. Deren Strahlungsenergie erzeugt Wärmeinseln, die den offenen Raum der Wohneinheiten in Temperaturzonen gliedern. Größere Einheiten verfügen zusätzlich über ein beheizbares Küchenelement. So müssen nur die kleinsten Wohnungen auf eine der vorgesehenen Gemeinschaftsküchen zurückgreifen. Sämtliche thermisch aktivierten Apparate wurden speziell für den Winkelbau entworfen, von einem Metallbauer vorfabriziert, auf die Baustelle geliefert und über eine Dachöffnung im noch offenen Skelettbau in der finalen Position im 4. Geschoss des Winkelbaus gesetzt.

Die Oberflächen der Apparate bestehen aus einem mehrschichtigen Aufbau. Auf den Metalluntergrund wurde eine Dämmschicht aus Schafwolle eingelegt, darüber befindet sich ein Gitter aus Rippenstreckmetall, an dem die Heizschlangen befestigt sind. Der Lehmunterputz wurde anschließend schichtweise auf die Konstruktion aufgespritzt. Abhängig von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit waren drei bis vier Arbeitsgänge erforderlich, um die gewünschte Schichtdicke von etwa 4 cm zu erzielen. Insgesamt wurden so 33 t Lehmputz eingebracht. Diese Lehmschicht dient zugleich als Speichermasse und als haptisch warmer, atmungsaktiver Abschluss. Darüber hinaus kann Lehm die Luftfeuchtigkeit aufnehmen und führt zu einem angenehmen Raumklima. Die abschließende Schicht bildet ein Lehmdeckputz in der Erdfarbe Sienarot, der mit einem wasserabweisenden Fixativ nachbehandelt wurde. Die Körper stehen frei im Raum. Ihr Eigengewicht genügt, um sie zu stabilisieren, es braucht keine zusätzliche Verankerung. Das macht sie reversibel: Sie lassen sich verschieben, ausbauen, wiederverwenden. Sie funktionieren nicht nur technisch, sondern auch räumlich: Sie bilden Zonen, lenken Blicke, rhythmisieren Wege. Die Bewohner*innen wählen die Temperaturzonen, die ihnen im Moment entsprechen, anstatt eine gleichförmige Solltemperatur zu konsumieren. Komfort wird zur direkten körperlichen Erfahrung.

Aluminiumbeschichtete Vorhänge an raumgreifenden Schienen erlauben es, Zonen temporär zu definieren, Strahlungswärme zu regulieren und so auf Tages- und Jahreszeiten zu reagieren. Die Haustechnik bleibt bewusst sichtbar und aufputz geführt, womit sie sich ohne viel Aufwand reparieren, austauschen oder eben rückbauen lässt. Zudem zeichnen die metallisch reflektierenden Röhrchen und Schienen an Wand und Decke ein ästhetisches Bild, das diese an sich banalen Elemente ornamental inszeniert und der Wohnung einen technischen Schmuck verleiht. Mechanische Lüftungen werden vermieden. Die WCs haben eine einfache Geruchsabsaugung in den Schüsseln integriert, ansonsten reicht die Fensterlüftung aus. Low-Tech wird nicht als Verzicht verstanden, sondern als Konzentration auf das Wesentliche.

Sortenreinheit und Rückbaubarkeit

Auch bei den weiteren Ausbauteilen zeigt sich unsere Absicht zur Sortenreinheit, Reparierbarkeit und Rückbaubarkeit. Die Innenwände zwischen den Zimmern bestehen aus unverputzten Vollgipsplattenwänden. Sie kommen heute kaum mehr zum Einsatz, weil darin keine Elektroinstallationen geführt werden können. Sie können nach ihrem Ausbau zerkleinert und zu neuen Wänden verarbeitet werden. Schließlich lässt sich der Lehm der thermischen Körper im Alltag mit Wasser und Schwamm ausbessern, ohne Spuren zu hinterlassen. Diese reversiblen, robusten Materialien reduzieren nicht nur den CO₂-Fußabdruck, sondern machen den Unterhalt einfach und verlängern dadurch den Lebenszyklus sämtlicher Elemente einschließlich des Skeletts. Der Bau wird so zu einem adaptiven Haus, das nicht altert, sondern sich ständig erneuern kann.

Nicht zu unterschätzen ist die baurechtliche Dimension dieses Projekts. Die Sanierung will dahingehend neue Wege gehen. Wir möchten zeigen, dass eine energetisch hochgedämmte Außenhülle nicht zwingend erforderlich ist, wenn die eingesetzte Energiequelle CO₂-frei ist. Die erzeugte Wärme darf in diesem Fall auch ungenutzt verpuffen. Ebenso müssen wir nicht in gleichmäßig temperierten Innenräumen von 21 °C leben. Suffizienz heißt mehr Sinnlichkeit. Oder konkreter: Es bedeutet, Energieverbrauch zu reduzieren und darüber die Jahreszeiten und ihre Temperaturschwankungen körperlich zu erfahren.

Unser Projekt versteht sich als Versuchsanordnung. Seine Reversibilität ist nicht nur technisch, sondern auch programmatisch gedacht: Der Umbau kann weiterentwickelt, rückgebaut oder anders genutzt werden. So wird der Bestand zum Experimentierfeld, in dem zeitlich begrenzte Wohnformen erprobt werden. Sollte das Gebäude anders genutzt werden, können die Apparate ausgebaut und in einem nächsten Gewerbehaus für einen bestimmten Zeitraum wieder eingesetzt werden.

Durch die Beschränkung der Eingriffe und die kurze Bauzeit konnten wir ein kostengünstiges, kollektives und studentisches Wohnen als Modellprojekt auf dem Areal realisieren. Es ergänzt die benachbarten Wohnformen auf dem Zwhatt-Areal um eine zeitgemäße, gemeinschaftsorientierte Typologie. Im Austausch mit der Zawonet (Netzwerk Zahlbar Wohnen) wurde hervorgehoben, dass es sich hierbei um den ersten bekannten Umbau eines Bürogebäudes zu Wohnungen mit tatsächlich günstigen Mieten handelt – ein Beispiel, das sie als „Bestand als Katalysator für Suffizienz“ bezeichneten. Das Projekt zeigt damit exemplarisch, welches Potenzial in einer qualitätvollen, aber ressourcenschonenden Umnutzung liegt – und warum das Interesse von Eigentümern an solchen Modellen künftig steigen dürfte.

Das wohltemperierte Haus wird durch eine einjährige Post-Occupancy-Studie unter Leitung des Lehrstuhls von Elli Mosayebi mit der Professur von Arno Schlüter wie auch dem ETH Wohnforum wissenschaftlich begleitet. Dabei werden nicht nur die Temperaturverläufe in den Wohnungen über die Jahreszeiten hinweg aufgezeichnet, sondern auch das Verhalten und die Wahrnehmung der BewohnerInnen ermittelt. Ziel ist es, zu verstehen, wie sich das Prinzip der Temperaturlandschaft im Alltag bewährt und welche Formen von Komfort und Akzeptanz daraus entstehen.

Entwurf von Dauer und Zeit

Die beiden Umbauten zeigen, dass trotz scheinbar ähnlicher und neutraler Ausgangslage sehr unterschiedliche, individuelle Strategien für die Adaption vorgefundener Skelette geplant werden müssen. Ort, Zweck und Dauer bestimmen dabei den Charakter der Eingriffe. Ebenso maßgebend ist das Verhältnis von Vergangenheit und Zukunft, das in jedem Umbau neu austariert werden muss. An der Weststraße führte die Transformation zu einer präzisen Bearbeitung des Tragwerks: Subtraktion, Addition und Ertüchtigung werden zu gestalterischen Mitteln. Diese Maßnahmen greifen in die bestehende Struktur ein und schreiben sie für die Gegenwart fort. In Regensdorf dagegen entstand aus minimalen Mitteln eine thermische Landschaft, die auf Zeit entworfen ist. Hier wird Reversibilität zum Prinzip und Zukunft als Offenheit verstanden.

Beide Umbauten operieren damit zwischen zwei Vektoren: Sie lesen das Vergangene und entwerfen das Kommende. Sie bewegen sich in jener „kontinuierlichen Schöpfung von Neuem“, die der Philosoph Henri Bergson als Wesen der Dauer beschreibt. Sie zeigen, dass die Zukunft des Bauens nicht allein in neuen Materialien oder Techniken liegt, sondern im Entwurf von Dauer und Zeit selbst. Dauer definiert sich nicht über die Langlebigkeit eines Materials oder einer Nutzung, sondern über die Fähigkeit zur Anpassung – so bedeutet Transformation, Zeit fortzuschreiben und Dauer zu gewährleisten.