Wie Gebäude in den Himmel kommen

Was hat Städtebau eigentlich mit Architektur zu tun? Und warum sind immer mehr Disziplinen nötig, um Städte auf der Höhe der Zeit zu planen? Ein Gespräch mit Sabine Müller und Andreas Quednau vom Berliner Büro SMAQ über die Vorzüge integraler Planung und der Notwendigkeit, Architektur immer auch als ein Beitrag zum öffentlichen Raum zu verstehen.

Frau Müller, Herr Quednau, mit dem Thema Städtebau haben sich viele Architekten und Bauingenieurinnen oft zuletzt im Studium intensiver beschäftigt. Ein Fehler?

Sabine Müller: Ich weiß nicht, ob das stimmt. Gute Architektur hat immer auch ihr Verhältnis zu ihrer Umgebung im Blick. Als Städtebauer gilt für uns das Credo: „Das Äußere der Gebäude ist das Innere der Stadt“. Wer baut, leistet damit immer auch einen gesellschaftlichen Beitrag und sollte sich dessen bewusst sein.

In der Praxis müssen sich Architektinnen jedoch zunächst den Anforderungen ihrer Auftraggeberinnen stellen …

Andreas Quednau: Selbstverständlich gibt es bei den meisten Projekten ökonomische Zwänge. Aber in unserer Auffassung gibt es darüber hinaus eine berufliche Verantwortung. Denn jedes private Projekt ist ein neuer Beitrag und eine neue Schnittstelle zur Stadtgesellschaft. Diese Aufgabe anzunehmen, bewusst zu reflektieren und ebenso bewusst zu gestalten kommt am Ende auch der Architektur selbst zugute.

Können Sie das konkretisieren?

AQ: So wie Grundrisse, Fassaden und Materialien Dimensionen architektonischer Qualität sind, so ist auch die städtebauliche Qualität eine Dimension, die darüber entscheidet, wie gelungen eine Architektur ist. Eine bewusste Adressbildung kann zum Beispiel das Gefüge einer Straße, zu der sich ein Gebäude orientiert, aufwerten und sich so sogar positiv auf die Akzeptanz und Vermarktbarkeit eines Projekts auswirken. Mit Gefühl für den Städtebau zu entwerfen ist also kein Selbstzweck oder reines Berufsethos, es ist auch ein Beitrag zur Qualitätssteigerung in einem Architekturbüro.

Wo und wie positionieren Sie ihr Büro für Städtebau bezüglich der Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen?

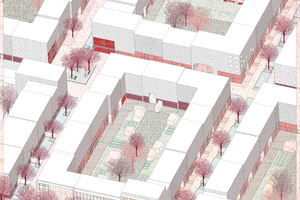

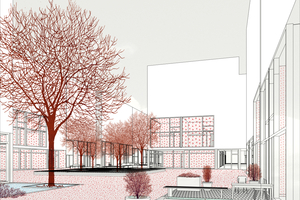

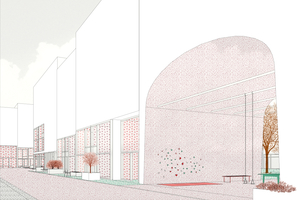

SM: Integrale Planung ist für uns sehr wichtig, und sie wird immer wichtiger. Doch bevor wir dazu kommen, müssen wir vielleicht das Verständnis dafür schärfen, worum es uns im Städtebau geht: Wir entwickeln jedes Projekt aus der Planung des öffentlichen Raums heraus. Denn hier entscheidet sich für uns, wie das Öffentliche auf das Private trifft. Andere Büros beginnen vielleicht eher mit der Typologie. Und auch das hat seine Berechtigung. Aber ein lebendiges Quartier entsteht unserer Ansicht nach dort, wo eine Vielfalt von Schnittstellen geschaffen wird. Wir fragen uns also: Wie behandeln wir die Schwellen zum Stadtraum und wie kommen die Gebäude in den Himmel, also gibt es eine spannende Varianz in der Traufhöhe? Auf dem Dach und in der Erdgeschosszone werden viele Themen verhandelt, die uns beschäftigen.

AQ: Ich möchte noch ergänzen, auch weil es selbst in meinem universitären Umfeld häufig noch missverstanden wird: Städtebau und Stadtplanung sind zwei unterschiedliche Disziplinen. Bei der Stadtplanung geht es um Zonen und Fläche, um Prozesse und Verfahren. Im Städtebau sind wir damit beschäftigt, die Voraussetzung für eine Architektur schaffen, die der Gesellschaft und ihren Bedürfnissen dient. Insofern verstehen wir uns als integrales Element der Baukunst.

Gehen wir ins Detail. Bei welchen Disziplinen sehen sie Schnittstellen und wie gestalten Sie die?

SM: Das sind viele, und es werden mehr: Die Freiraumplanung, zum Beispiel, wird inzwischen bei fast jedem Projekt nachgefragt. Entsprechend stehen wir in engem Austausch mit Landschaftsplanern, die Vorschläge zu vegetativen und mineralischen Anteilen machen, Spielplätze, Rasenflächen etc. Da arbeiten wir Hand in Hand, aber nutzen natürlich auch intensiv deren Expertise. Ähnlich ist es bei Themen wie Mobilitäts- und Energieplanung, Regenwassermanagement. Meistens gilt: Je früher und intensiver der Austausch, desto besser lassen sich die Weichen für eine überzeugende Planung stellen.

AQ: Es hängt immer auch ein wenig davon ab, mit wem man es zu tun hat. Privat oder öffentlich? Kleine oder größere Gemeinden? Private Investoren und kleine Gemeinden haben meist wenig Kapazitäten für eine umfassende Planung des Städtebaus unter Einbezug von vielen verschiedenen Fachbüros. Da liegt es dann oft an uns, beratend tätig zu werden und Möglichkeiten aufzuzeigen, kostenschonend positive Effekt zu erzielen. Größere Städte, wie zum Beispiel Berlin, haben dagegen meist schon sehr klare Vorstellungen davon, wie städtebauliche Prozesse ablaufen sollen und stellen entsprechend klare Anforderungen. Da sind manche Kollaborationen bereits im Wettbewerb erwünscht oder gar gesetzt. Unabhängig von den finanziellen Mitteln entscheidet jedoch auch das Bewusstsein für den Alltag und die Bedürfnisse der späteren Nutzerinnen und Nutzer darüber, ob ein Projekt sich so entwickelt, wie sich die Planer das irgendwann einmal ausgedacht haben. Deshalb wird auch die Kollaboration mit der Soziologie immer bedeutender – Beteiligungsverfahren werden zunehmend gewünscht, und auch hier arbeiten wir gern mit Büros zusammen, die sich darauf spezialisiert haben.

SM: Interessanterweise beobachten wir derzeit, dass zunehmend Konflikte zwischen multiplen Anforderungen entstehen. In einer Stadt mit hoher Dichte sind die geforderten Retentionsflächen zum Rückhalten von Regenwasser oft nur auf dem Dach zu realisieren. Gleichzeitig müssen Architekten diese nicht selten nutzen, um hier die anspruchsvolle Haustechnik für einen ebenfalls geforderten Niedrigenergiestandard unterzubringen. Deshalb gewinnt auch die Vermittlung zwischen den einzelnen Fachplanern zu einem sehr frühen Zeitpunkt an Bedeutung, damit nicht der eine mit den Konsequenzen der Arbeit eines anderen konfrontiert ist ohne die Möglichkeit, seine eigenen Lösungen vorzutragen. Dann entsteht ein Flickenteppich, bei dem viele gute Absichten zu einem nicht ganz so guten Ergebnis führen.

Mit dem Infrastrukturpaket steht uns bald vermutlich eine neue Bauwelle bevor, bei der viel günstiger Wohnraum in kurzer Zeit geschaffen werden soll. In der Vergangenheit sind in ähnlichen Situationen Großwohnsiedlungen entstanden, die trotz bester Absichten nicht für bessere Lebensverhältnisse gesorgt haben…

AQ: Nicht nur das. Nach der Wende wurde zum Beispiel auch viel Geld ausgegeben, um schnell viele Straßen zu bauen – wie wir heute wissen mit dem Ergebnis, dass viele von ihnen bestenfalls unnötig, schlimmstenfalls eine Belastung für den städtischen Grundriss sind.

SM: Ja, das zeigt, wie auch Wege und Mobilitätskonzepte zum Gelingen eines Stadtquartiers beitragen. Schauen Sie sich hier in Berlin Gropiusstadt oder das Märkische Viertel an. Zwar gibt es viel Grün zwischen den Gebäuden, aber die Verbindungen dazwischen will man lediglich schnell überbrücken, weil keine Schnittstellen zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen geschaffen wurden. Es gibt kaum Angebot zur Begegnung oder zum Austausch mit den Nachbarn. Gelungener Städtebau schafft hier Abwechslung, eine Vielfalt von Angeboten, damit der öffentliche Raum zum Teil Wohnumfelds wird, in dem man sich wohl und zuhause fühlt.

AQ: Dem Städtebau haftet in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht noch das Manko an, dass es in seiner Großmaßstablichkeit den Menschen aus dem Fokus verliert. Aber das ist Stadtplanung, als Städtebauer fühlen wir uns verpflichtet, die abgesteckten Flächen zum Leben zu erwecken, in dem wir eine Vielfalt ermöglichen und gleichzeitig einen Charakter ausbilden, der zur Identifikation einlädt.

Wie gelingt Ihnen das?

SM: Neben den bereits erwähnten Maßnahmen zählt dazu idealerweise auch die Erstellung eines gestalterischen Leitbilds, in dem wir Kubaturen, Durchbrüche, Höhen, Materialien, Farben und vieles mehr regelbasiert festlegen. Das ist ein gutes Mittel, ein ebenso harmonisches wie abwechslungsreiches Gesamtbild zu erzeugen.

Fühlen sich Planende von so viel zusätzlichen Vorschriften nicht zu sehr in ihrer Kreativität gegängelt?

AQ: Damit schreiben Städtebauer ja nicht eine konkrete Ausbildung einer Architektur vor. Man muss das eher andersherum als eine Art Werkzeugkoffer sehen, aus dem sich die Planenden bedienen können. Unser Ziel ist es auch nicht, sie im Entwurf zu bevormunden. Es ist eher eine Art Einladung, unsere Vision eines städtischen Quartiers nach ihren eigenen Ideen zu gestalten.

Also hilft es auch hier, als Architekten einmal die Perspektive des Städtebauers einzunehmen?

SM: Unbedingt! Ein gestalterisches Leitbild ist ein wichtiges Kommunikationsmittel bei dem Übergang zwischen verschiedenen Phasen der Planung. Man darf nicht vergessen: Die Entwicklung eines Stadtquartiers ist ein Prozess, der sich zum Teil über Jahrzehnte hinzieht. Da ist es wichtig, die Fortschritte festzuhalten und zu übermitteln.

Was sind ihrer Ansicht nach die großen Trends im Städtebau, die uns die kommenden Jahrzehnte beschäftigen werden?

AQ: Vieles davon haben wir bereits besprochen, und nicht alles davon würde ich einen Trend nennen, aber angesichts der großen Planungszeiträume muss man das Wort „Trend“ wohl ohnehin ein wenig ausdehnen. Stichworte wie Bürgerbeteiligung, Schwammstadt und klimagerechtes Bauen gehören ebenso dazu, wie die integrale Planung mit Soziologen, Energieexperten und Landschaftsplanern.

SM: Das sind Dauerthemen, die uns erhalten bleiben werden. Schon mehr als Trend zu bezeichnen ist sicher die Hinwendung zu Konzeptverfahren bei denen die bessere Idee gegenüber dem höheren Gebot gewinnt. Auch das wird sicherlich die Notwendigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit noch einmal erhöhen. Um Fehler wie bei den Großbausiedlungen der Vergangenheit zu vermeiden gewinnt auch die Durchmischung an Gewicht – Wohnen und Arbeiten muss wieder stärker zusammen gedacht werden. Stichwort hier: Urbane Produktion, bestenfalls vertikal in einem Gebäude und nicht nur isoliert nebeneinander. Und auch das Thema Planen im Bestand wird jetzt Ernst. Der Erhalt von bestehender Bausubtanz, die Transformation von Quartieren und Gebäuden. Das beschäftigt den Städtebau künftig ebenso, wie die Architektur. Hier werden sich viele Anknüpfungspunkte für eine gemeinschaftliche Planung ergeben.