Durchlässigkeit bei maximaler Freiheit

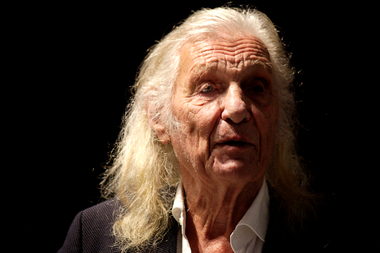

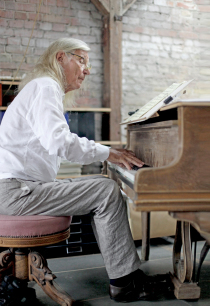

Vor wenigen Wochen verstarb Hinrich Baller. Mit ihm zusammen hatte Inken Baller in Berlin zahlreiche Wohnbauten entworfen und realisiert, die heute eine späte Renaissance erfahren. Und als „anders als gewohnt“ durchaus auch unter Druck stehen. Mit Hinrich Baller sprachen wir vor Jahren, nun aber endlich mit seiner ehemaligen Partnerin Inken Baller, die in Berlin lebt und immer noch über Architektur nachdenkt, Stellung bezieht und kaum müde geworden erscheint. Ein Hausbesuch.

Wenn man flüchtig recherchiert, beginnt dein Leben, liebe Inken, spät: erst, als du auf Hinrich Baller getroffen bist und mit ihm zusammen Architektur gemacht hast für eine lange Zeit. Was davor war, scheint versteckt, den Architektenbiografen unwichtig?!

... Inken Baller

... Inken Baller

Foto: Benedikt Kraft

Inken Baller: Ich weiß nicht, was anderen wichtig ist und ob das wichtig ist. Wichtig für wen? Also, ich bin im dänischen Tondern geboren, ich komme aus dem deutsch-dänischen Grenzgebiet. Von dort sind wir aber sehr bald schon nach Hamburg und dann nach Brunsbüttel gezogen. Aber Brunsbüttel war vor allem für den Vater wichtig, der Lotse am Nord-Ostsee-Kanal war.Überhaupt waren meine Eltern ganz anders als die Eltern meiner Freunde, der Mitschülerinnen, sie waren unkonventioneller, freier. Wir drei Kinder hatten große Freiräume. ... Ich erinnere mich, dass ich schon früh über das Bauen nachgedacht habe.

Startet jetzt eine Legende?

Nein! Aber ich habe Brunsbüttel nicht sonderlich gemocht – dafür aber die Schleusen, das nahe Meer! – und an unser Wohnhaus kann ich mich auch eher negativ erinnern, es war sehr banal, eine Kiste, der „Entwurf“ des örtlichen Bauunternehmers.

Woher weiß ein Kind, dass ein Haus nicht gut ist, ich meine, baulich?

Ich habe es erlebt, gespürt. Ich konnte auch Vergleiche anstellen, wir waren ja viel unterwegs. Und – warum auch immer – ich bin schon als Kind viel auf Baustellen gegangen. Und ob ich nun mit fünf oder zehn schon Architektin werden wollte, weiß ich heute nicht mehr, aber der Wunsch, der Traum war früh da. Obwohl es keine Vorbilder in der Familie gab. Architekten kamen erst nach meinen Anfängen in der Familie vor.

Gereist sind wir viel, der Vater war als Lotse ortsgebunden und brauchte für sein Fernweh ein Auto. So sind wir schon Anfang der 1950er-Jahre nach Skandinavien, Spanien, Italien und Frankreich gefahren. Vor allem Barcelona hat mich sehr beeindruckt und ich glaube auch, das war sehr prägend.

In Hamburg Architektur studiert?

Nein, in Berlin.

Warum nach Berlin?

Es gab in den 1950er-Jahren die geförderten Klassenfahrten nach Berlin, und die Stadt hat mich sehr beeindruckt. Ich fand Berlin wahnsinnig spannend. Und weil ich da schon Architektur studieren wollte, war Berlin die Wahl!

Die Stadt war im Gegensatz zu Westdeutschland noch sehr viel stärker vom Krieg geprägt, ich sehe die Trümmergrundstücke noch vor mir. Aber Berlin hatte in dieser Zeit – jetzt gar nicht mehr! – ein unheimliches Potenzial. Damals 1958, als wir in Berlin waren, existierte die Mauer noch nicht, was mir deshalb so in Erinnerung blieb, weil wir auf der Bernauer Straße, die noch auf beiden Seiten die historische Wohnbebauung hatte, mit einem Bein in Ost- und mit dem anderen Bein in Westberlin standen.

Bist du gleich an der TU gestartet?

An der TU habe ich ab 1962 Architektur studiert, vorher aber noch ein Baupraktikum gemacht, ein halbes Jahr. Das fand ich sehr wichtig, weil ich einfach da auch sehr viel vom Handwerk gelernt habe. Ich war also drei Monate bei den Maurern und drei Monate bei den Zimmerleuten und habe viel gelernt.

Hat sich bereits im Studium herauskristallisiert, dass du später das Thema des Wohnens sehr zentral bearbeiten wirst? Oder war da auch mal ein Kirchen-, ein Museumsbau, von dem geträumt wurde?

Ich selbst habe immer schon davon geträumt, gute Wohnungen zu planen. Hinrich, der wollte vielleicht nicht unbedingt eine Kirche, aber einen Konzertsaal, ja, den hätte er sehr gerne gebaut. Seine Diplomarbeit war ein Konzertsaal ... Aber als wir hier anfingen, fehlte es an Wohnungen und nicht so dringlich an Kulturbauten.

Dass es dann vielfach sozialer Wohnungsbau wurde, lag auch an der sehr speziellen Westberliner Wohnungsbauförderung. Die brachte uns viele private Investoren, die uns haben machen lassen, solange wir genügend und gut vermietbare Wohnfläche geplant haben.

Gab es da schon den speziellen „Baller-Stil“, für den Ihr heute wieder gefeiert werdet?

Ach, in der Rückschau würde ich sagen, dass wir einfach sehr variantenreich entworfen haben. Aber ja, wir haben uns früh von dem abgewandt, was immer schon gemacht wurde, vom Wohnungsbaustandard. Einflüsse kommen klar von Alvar Aalto oder Hans Scharoun, jeweils auf die Grundrisse bezogen. Wichtig war uns immer Kontext, die möglichst enge Verbindung von Innen- und Außenraum. [Sie zeigt auf ein großes Fenster in ihrer Erdgeschosswohnung, durch das man in einen grünen Park-Dschungel schaut] 1965 waren wir in Kopenhagen und natürlich im Louisiana Museum. Dessen Verwobensein mit dem Außenraum hat uns überwältigt und wohl auch nachhaltig geprägt.

Rührt die Sehnsucht nach Verbindung vielleicht auch aus der Insellage West-Berlins?

Ja, natürlich. An den Wochenenden konnten wir mit den beiden Kindern gerade mal in den Grunewald oder Tegeler Forst … Aber wir konnten ja runter von der Insel und haben das auch gemacht, sind nach Schleswig-Holstein, nach Dänemark gefahren. Aber ich kenne auch Leute aus dem alten West-Berlin, die es ablehnen, nach Ost-Berlin zu gehen.

Bis heute?!

Ja, bis heute.

Das nennt man wohl Standesdünkel. Wie würdest du den Kern eurer architektonischen Haltung skizzieren?

Den sozialen Wohnungsbau neu denken, so würde man heute sagen. Diese Art von Bauten realisierten sich damals üblicherweise als Kiste und Schachtel. Ich glaube, das ist heute noch so. Alles war uniform und standardisiert, das Eltern-Schlafzimmer mit den Steckdosen für die Nachttischlampen rechts und links und so weiter. Wir haben daran gearbeitet, diese starken Normierungen als Vorprägungen erst einmal aufzulösen. Wir wollten Durchlässigkeit, maximale Veränderbarkeit, den Zugang zum Grün, zum gesamten näheren Umfeld, zum lebendigen Umraum.

Du und Hinrich, ihr habt das in zahlreichen Projekten realisiert: Wer hat hier eigentlich das Urheberrecht und inwieweit stehst du jetzt in der Pflicht, Veränderungen, Anpassungen zu begleiten?

Das ist leider nicht so einfach, aber im Moment sehe ich keinen akuten Problemfall für das Werk bis 1989. Bei der sogenannten „Nuthe Schlange“, die von Teilabrissen bedroht ist, habe ich keine rechtliche Handhabe, aber ich unterstütze hier, wo ich kann. Aber gegen den Verlust der sogenannten Wohnterrasse kann wohl auch der Denkmalschutz nichts machen, hier gibt es schon höchstrichterliche Entscheidungen.

Ihr hinterlasst uns eine hervorragende Monografie zu eurem Werk, das „Visiting. Inken Baller & Hinrich Baller, Berlin 1966–89“ bei Park Books …

Ja, das haben die damals noch Studierenden von der UdK gemacht, heute ist das „urban fragment observatory [ufo ufo]“. Es gibt bereits eine zweite Auflage. Wir wurden damals von den Studierenden angeschrieben. Es gäbe so wenig zu uns und unserer Arbeit und man könnte eigentlich auch nichts über uns finden … Ich bin mir sicher, die wussten gar nicht, wie mutig sie waren mit ihrer Idee, dieses Buch zu machen, aber das waren wirklich sehr gute Leute mit einem sehr eigenen Blick. Ein schönes Buch! Vielleicht ist es uns deshalb so nahe, weil auf Autorinnenseite Neugierde und Offenheit waren, aber auch ein durchaus kritischer Blick.

Schreibst du noch deine Memoiren?

Nein, mache ich nicht. Aber es wird ein Buch geben, das ich mit einer Freundin mache über einen Architekten … Mehr kann ich jetzt dazu noch nicht sagen. Über die eigenen Arbeiten schreiben kann ich aber nicht, will ich vielleicht auch nicht.

Über das Eigene gut zu schreiben ist sehr schwer, meist fehlt die Distanz. Was hat denn gut geklappt? Wie haben Inken und Hinrich harmoniert?

In grundsätzlichen Fragen haben wir harmoniert, sonst hätten wir wohl auch nicht ein derart umfangreiches Werk schaffen können. Hinrich war immer mehr der künstlerisch musische Part, ich habe mehr auf die Kosten und die Baudetails geschaut. Von mir kam auch eher der intellektuelle Unterbau zu unserem entwerferischen, gestalterischen Arbeiten. Reibungspunkte gab es eher nicht. Ganz zu Anfang gab es sicher mehr Abhängigkeiten, ich bin sieben Jahre jünger, Hinrich war mein Lehrer. Aber das hat sich in den Jahren dann gut ausgependelt.

Was hat der Lehrer von dir gelernt?

Das reflektierte Nachdenken über Architektur, das Theoretische im Schauen auf die Architektur. Ich hatte damals von Susanne K. Langer das Buch „Neue Wege der Philosophie“ über das repräsentative und das diskursive Denken gelesen, zwei Welten, die ziemlich genau uns beide beschrieben haben und von denen aus wir uns in der Arbeit wiedergefunden haben.

Wie bekommen wir denn mehr Baller in die aktuelle Baukultur?

Also ich weiß nicht, ob die Architektur uns braucht. Ich spüre heute insgesamt eine große Mutlosigkeit in der Gesellschaft, bei den Einzelnen. Wir waren da mutiger und haben meist einfach das gemacht, was wir und wie wir gelebt und wovon wir geträumt haben. Wir leben heute doch wieder in einer Zeit des Umbruchs. Oft höre ich, dass das, was wir damals gemacht haben, heute nicht mehr geht – damals ja, heute nein. Diese Haltung verstehe ich nicht, denn damals war es auch nicht so einfach, etwas Anderes durchzusetzen. Vielleicht sind heute die Anforderungen und Restriktionen höher. Selbst im Wohnungsbau sind wesentlich mehr Fachleute beteiligt, die ihre Interessen durchsetzen wollen und zu Kostenverschiebungen führen, die für die Potenziale des Raumes, für das Wohnen selbst immer weniger Platz lassen.

Was rufst du der nächsten Generation zu?

Ihr müsst euch zusammentun und neue Wege wagen und auf keinen Fall den Optimismus verlieren! … Auch wenn das heute sehr schwierig geworden ist.

Mit Inken Baller unterhielt sich DBZ-Redakteur Benedikt Kraft am 16. September 2025 in ihrer Wohnung an der Hasenheide in Berlin.