Zum Reinbeißen schönDie Fassade des Museums Brandhorst in München

Hinter 36 000 Keramik-„Baguettes“ ruht gelassen eine tageslichthelle Kunstraumlandschaft auf drei Ebenen. Ihre ungewöhlich farbige Vergitterung provoziert in einem „Kunstareal“ genannten Umfeld, das scheinbar seit jeher schon auf beruhigende Gewissheiten baute.

Bereits zwei Monate nach seiner Eröffnung am 21. Mai 2009 konnte das Museum Brandhorst seinen 100 000sten Besucher empfangen. Der Neubau am Rande des so genannten und noch immer nicht als Ganzes definierten „Museumsareals“ in München hat sich offenbar gut entwickelt; und der Zustrom hält an. Damit hat der Neubau das eingelöst, was dem Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Wolfgang Heubisch, auf der Eröffnungspressekonferenz vorschwebte: Dem sich selbst als „Kunstminister“ titulierenden FDP-Politiker schwante, dass Bau und Sammlung „die Stadt München an die Weltspitze der Kunststädte katapultiere.“ Damit hat er vielleicht nicht genau genug gegriffen, schließlich ist München schon Teil der Welt-spitze in Sachen Kunst, allerdings fehlte der bayerischen Landeshauptstadt ein Ort, der sie in die Nähe der wirklichen und, so weit man sehen kann, einzigen Gegenwartskunstmetropole Deutschlands, Berlin, zu heben in der Lage wäre. Gut 48 Mio. € hat der Bau den Freistaat gekostet, dafür ist dieser seit 1999 im Besitz der auf mehr als 100 Mio. € taxierten Kunstsammlung Brandhorst; allerdings in Form einer höchst umstrittenen Dauerleihgabe.

Die Qualität der Sammlung als Ganzes ist bis heute zweifelhaft, wer jedoch die Neuerwerbungen der letzten Jahre zum Bestand der 700 Arbeiten dazunimmt, kann sich entspannen. Insbesondere die Twombly-Zyklen stehen über jeder Kritik, und die Tatsache, dass die großen Flächen für Wechselausstellungen im Obergeschoss von diesen Neuerwerbungen besetzt sind, lässt für die Zukunft hoffen.

Der Neubau

Alles begann mit einem Eklat: Weil dem Sammler Brandhorst das Konzept von Stephan Braunfels nicht passte (Braunfels ist Architekt der benachbarten Pinakothek der Moderne und gleichsam Masterplaner auch für das Baufeld des Museums, auf welchem ursprünglich ein Kinderhaus für die Stadt München geplant war), lobte der Freistaat einen internationalen Wettbewerb mit Zuladungen aus. Ende 2002 standen dann Zaha Hadid mit Sauerbruch Hutton vor der Ziel-

linie, die letzteren unter anderem wegen ihres ausgeklügelten Tageslichtkonzeptes als Sieger querten; von einer bunten Stäbchenfassade war hier noch nicht die Rede.

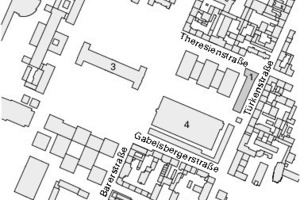

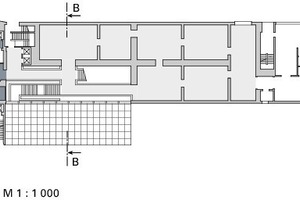

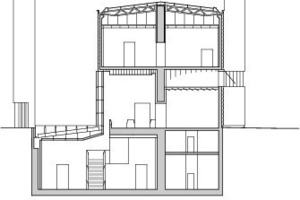

Der Neubau musste sich auf einem schmalen Baufenster (100 x

34 m) entlang der Türkenstraße orientieren, wobei er das Bebauungskonzept „Blockschließung“ der Pinakothek der Moderne aufnimmt (im 2. BA). Die 17 m Traufhöhe werden an der Theresienstraße um sechs Meter erhöht; hier soll die Eckbebauung auf trapezoidem Grundriss auf das gegenüberliegende Wohnhaus von Sep Ruf reagieren, einer Ikone der Nachkriegsarchitektur. Hier liegt auch – weitab, ja dem Eingang der Pinakothek der Moderne abgewandt – der Museums-eingang, der das Museumsareal mit dem relativ quirligen Stadtteil Schwabing in Verbindung setzen soll.

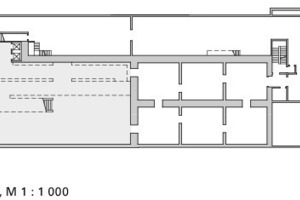

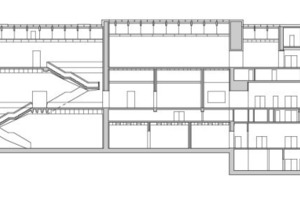

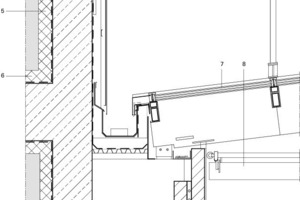

Die rund 3 200 m² Ausstellungsfläche (von insgesamt 5 000 m² Nutzfläche) werden auf zahlreiche Räume/Kabinette/Säle verteilt, dabei wird die klassische Enfilade zugunsten verspringender Öffnungen gebrochen. Belichtet werden die Räume mit Tageslicht, das über das obenliegende Fensterband (EG) mittels ausgestellter Prismenflächen in den Raum gezogen und über eine gebogene Akustikdecke und darunterliegende Reflektoren gleichmäßig diffus verteilt wird; Kunstlicht ist bei Bedarf zusteuerbar. Im OG spannen sich Textildiffusoren über die Räume, hier glaubt man, die Decke sei auf einen milchig weißen Himmel geöffnet. Die Kabinette, die an den tageslichthellen „Patio“ im Untergeschoss anschließen, sind lediglich künstlich belichtet.

Temperiert wird das Museum über Bauteilaktivierung. Die Energie dazu wird über eine Grundwasserwärmepumpe gewonnen, Energie-einsparungen von 50 % (26 % elektrisch) sind errechnet worden. Die Klimatisierung des Baues, die aus konservatorischen Gründen höchst anspruchsvoll vorgenommen werden muss, ermöglicht über die Bauteilaktivierung minimale Luftströmungen, wodurch sich Verschmutzungen der Exponate verringern; zudem ergibt das auf Außentemperarturschwankungen träge reagierende System größere Sicherheit bei möglichen Ausfällen der Anlage.

Fassade mit vielen Aufgaben

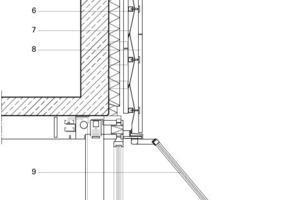

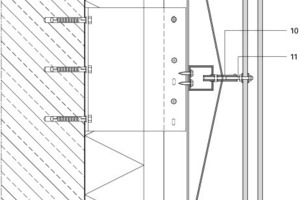

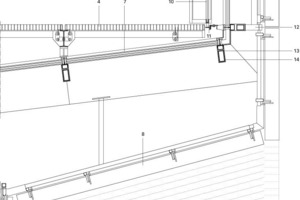

Im Siegerentwurf von 2002 setzten die Architekten noch auf eine Doppelfassade mit außenliegender Glashaut. Da diese schallharte Oberfläche den Lärmpegel in den anliegenden Straßenräumen verstärkt hätten, gab es bauherrenseits die Auflage, dass der Lärmpegel den Ist-Wert (Blockrand unbebaut) nicht überschreiten dürfe. Damit war die Glasfassade passé, ab sofort wurde daran gearbeitet, wie man Schallabsorber bei größtmöglicher Wirksamkeit möglichst unsichtbar auf die Konstruktion platzieren könnte. Die Lösung: horizontal gefaltete, in Horizontalflächenbreite unterschiedlich farbige Lochbleche auf Ortbeton und Dämmung, darüber eine optisch geschlossene, schützende, aufmerksamkeitsheischende, dauerhafte und pflegeleichte Außenhaut. Oder anders gesagt: 36 000 Keramikhohlstäbe, je 1,10 m lang, 4 x 4 cm im Querschnitt messend und rund 2,75 kg schwer. Der Hersteller aus Emmerich nennt dieses Fassadenprodukt „Baguette“ (eigentlich ist es aber eher eine „ficelle“). In das Museumsareal wurde die Hochleistungsbackware in 23 unterschiedlichen Farben und Farbtönen geliefert, jedes „Baguette“ wird über zwei Haltepunkte auf die Wand gebracht, jeder Haltepunkt verankert zugleich die Lochbleche.

Aufgeteilt auf drei Farbfamilien – in heller, mittlerer und dunkler Tonalität –, bedecken sie verschiedene Felder der geschlossenen Außenwände, so dass der Eindruck von drei einzelnen, ineinander verzahnten Elementen entsteht. Aus einiger Entfernung vereinen sich die Farbgruppen zu jeweils einem Farbton mit unterschiedlicher Helligkeit, was die Farbfelder als Flächen wirken lässt. Aus der Nähe jedoch löst sich jedes der Felder in seine Einzelfarben auf und dem Betrachter erschließt sich eine Vielfalt sich verändernder Ansichten im Hinblick auf Materialität, Struktur und Farbigkeit. Mit Blick auf die unglaubliche Vielschichtigkeit der Oberfläche, die unterschiedlichste visuelle Eindrücke erzeugt, muss man wohl froh sein, dass die ursprüngliche Idee von geflochtenen Keramikbändern fallen gelassen wurde. Zwei Jahre arbeiteten Firma und Architekten an Farbe und Farbauftrag, und insbesondere letzterer Aspekt erwies sich als schwierig: Der Hersteller gab sein Bestes, den Farbauftrag so fehlerfrei wie möglich zu gestalten, den Architekten war er zu industriell, zu glatt. Sie wollten eine Glasur, unter welcher die Struktur des Materials inklusive aller kleinen Risse und Unregelmäßigkeiten noch erkennbar wäre. „Wir haben dabei immer besser die Ansprüche der Architekten verstanden, und die Architekten immer mehr unsere technischen Möglichkeiten“, fasst Michael Kapteina, ehemaliger Geschäftsführer bei NBK und Projektleiter für das Brandhorst-Museum, den Entwicklungsprozess zusammen.

Dass die Fassade, die bereits erste Souvenir-Jäger- und Vandalenattacken aushalten musste, heute so leuchtend und beweglich den Stein- und Betonfassaden seiner Arealgeschwister den Kontrapunkt spielt, ist vielleicht auch ein wenig Glücksache. Auf die Frage, ob sie denn von vornherein sicher sein konnten, dass die Modellfassade genau so wirkt wie die echte jetzt, antwortete Luisa Hutton mit einem sichtlich erleichterten we were lucky!, denn trotz aller Simulationen und 1 : 1-Modellen konnte der tatsächliche Eindruck der späteren Fassade nur annähernd vermittelt werden.

So haben wir heute ein Museum, dessen Oberfläche „Wirkmechanismus“ ist (Hinweis auf Zeitgenössisches), dessen Gediegenheit im Inneren – geseifte Eiche, Knarrzen der Treppen, Lederbezüge etc. – den ehemals privaten Sammlungscharakter dezent am Leben hält und dessen Kunst in klassischer White Cube-Präsentation begeistert. Man möchte dem Museumschef Armin Zweite wünschen, dass er, ein solches Gebäude im Rücken und einen jährlichen Ankaufsetat von rund 2 Mio. € in der Hand (Pinakothek der Moderne: 40 000 €) die Sammlung zu einem weiteren Schwergewicht im Kunstareal macht; und dass er dem „Wirkmechanismus“ nicht eines Tages erliegt und von hier aus ein ganz eigenes, ein neues Areal für neue Kunst eröffnet. Be. K.