Vielschichtig falsch − Mängel in mehreren Funktionsschichten einer Dachterrasse

Zusammenfassung

Die Fußbodenkonstruktion einer Dachterrasse wies in mehreren Funktionsschichten technische Mängel auf. Der als Nutzschicht vorhandene Fliesenbelag war weder weitgehend vollflächig gebettet, noch planmäßig vollständig entwässert; er wies beginnende Schadensbilder auf. Unter dem als Schutz- bzw. Lastverteilungsschicht dienenden Estrich war keine Dränschicht vorhanden. Der Abdichtungsanschluss war nicht regensicher ausgeführt. Die Dicke der Wärmedämmschicht war im Verhältnis zu vergleichbaren Konstruktionen auffallend gering. In der Konstruktion wurde eine bedeutsame Menge Wasser festgestellt.

Sachverhalt

Der Eigentümer einer Wohnung im Staffelgeschoss eines Neubaus hatte innerhalb der Gewährleistungsfrist Verfärbungen der Fliesenfugen im Bereich der Dachterrasse bemerkt. Dies war Anlass für Untersuchungen, inwieweit die Konstruktion der Dachterrasse technische Mängel aufwies.

Feststellungen

Die Dachterrasse wies einen L-förmigen Grundriss auf. Bild 1 gibt einen Überblick. Der Boden war mit Fliesen belegt. Es waren insgesamt vier Bodenabläufe vorhanden. Die massive Brüstung war – ebenso wie die Außenwand des Gebäudes – mit einem Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) versehen.

Auf dem Bodenbelag waren insbesondere in dem an die Brüstung angrenzenden Bereich Ablagerungen vorhanden, die auf zeitweise dort bestehende Pfützen hinwiesen (Bild 2). Die Fliesenfugen waren mit einem starren Fugenmörtel versehen. Partiell hatte sich der Mörtel in den mit Ablagerungen versehenen Bereichen aus den Fugen gelöst bzw. konnte dort ohne Hilfsmittel gelöst werden (Bild 3).

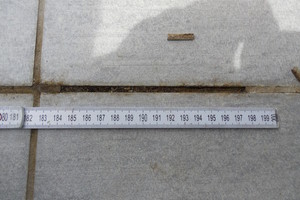

Die Oberfläche des Fliesenbelags wies ein eindimensionales Quergefälle zur Brüstung hin auf. Ein Längsgefälle war durchgehend nicht vorhanden – insbesondere auch nicht im Bereich der Brüstung, wo sich punktuell die Abläufe befanden (Bild 4).

Bei den aufgehenden Bauteilen waren Wandanschlussprofile als Klemmprofile mit Schrauben montiert. Die Profile wiesen Lang-löcher in Abständen von 20 cm auf, wobei sich im Bereich jedes zweiten Langlochs eine Schraube befand. Die Abstände der Schrauben betrugen somit 40 cm. Bei der Oberkante der Klemmprofile war eine Dichtstofffase vorhanden. Der Dichtstoff wies an mehreren Stellen Flankenabrisse insbesondere zum Profil hin auf (Bild 5).

Zur Prüfung des Wandanschlusses der Abdichtung wurde das Wandanschlussprofil im Sockelbereich der Brüstung partiell entfernt. Darunter war eine einlagige Abdichtung aus Kunststoffbahnen auf der rauen Putzoberfläche des WDVS hochgeführt und mit dem Klemmprofil fixiert (Bild 6).

Zur weiteren Prüfung der Konstruktion wurde dann durch einen Handwerker eine Öffnungsstelle nahe bei einem der Bodenabläufe bzw. der Brüstung angelegt. Bei der Entfernung der Bodenfliesen ergab sich, dass der Fliesenkleber eine geringe Adhäsion sowohl zur Fliese wie auch zum Untergrund aufwies. Bereichsweise konnte er per Hand vom Estrich gelöst werden. Die Fliesen waren nicht vollflächig in den Kleber gebettet. Dies betraf insbesondere auch den Bereich angrenzend an die Brüstung (Bild 7). Das heißt, es waren Hohllagen unterhalb der Fliesen vorhanden.

Unterhalb der Fliesen befand sich ein Zementestrich. Darunter war die Abdichtung aus Kunststoffbahnen verlegt. Beim Bodenablauf war ein Flansch ersichtlich, mittels dessen der Ablauf in der Abdichtungsebene an die Abdichtung angeschlossen war. Eine Drän- oder Trennschicht war zwischen Abdichtung und Estrich nicht vorhanden (Bild 8).

Bei der Brüstung wies die Abdichtung eine Aufkantung von etwa 14 cm über der Oberkante des Fliesenbelags auf. Sie war dort – wie bereits zuvor ermittelt – oberhalb der Putzoberfläche des WDVS geführt und beim oberen Abschluss durch das Klemmprofil

fixiert. Das Putzsystem wies eine raue Oberfläche auf (Bild 9).

Unterhalb der Abdichtung befand sich im Bereich der Bodenkonstruktion eine Polystyroldämmung (EPS) mit einer Dicke von 2 cm. Darunter war als Gefälledämmung eine gebundene Perlitedämmung vorhanden, die bei der Öffnungsstelle ebenfalls eine Dicke von etwa 2 cm aufwies. Die Gesamtdicke

der Wärmedämmschicht betrug somit bei der untersuchten Stelle ca. 4 cm. Unterhalb der Dämmebene war auf der Rohdecke eine fo-

lienkaschierte Bitumenbahn als Dampfsperre vorhanden. Auf dieser Bahn – also im unteren Bereich der Wärmedämmschicht – wurde ein Wasserstand in der Dachkonstruktion von etwa 4 mm festgestellt (Bild 10).

Bewertung

Bei der Öffnungsstelle wurde eine bedeutsame Menge Wasser (Wasserstand ca. 4 mm) unterhalb der Abdichtung festgestellt. Dieses Wasser kann entweder bei der Herstellung der Fußbodenkonstruktion dort eingeschlossen worden sein oder es ist nach der Herstellung in die Konstruktion eingetreten. So oder so liegt ein Bauschaden vor. Darüber hinaus weist die Fußbodenkonstruktion der Dachterrasse in mehreren Funktionsschichten technische Mängel auf.

Die Nutzschicht wird hier durch den Fliesenbelag gebildet. Die gerügten Verfärbungen der Fliesenfugen infolge zeitweiser Pfützenbildung sind ein erster Hinweis auf einen vorhandenen technischen Mangel. Eine zeitweise Pfützenbildung begünstigt bei der vorhandenen Konstruktion eine Schadensbildung. Durch die Fugen zwischen den Fliesen kann Wasser unter den Fliesenbelag gelangen. Bei Frost-Tau-Wechseln und insbesondere auch der festgestellten nicht weitgehend vollflächigen Bettung besteht somit ein erhöhtes Risiko der Ablösung von Fliesen.

Nach der DIN 18531-1 [1] „sollte“ die Abdichtung ein Mindestgefälle von 2 % aufweisen. Hinsichtlich des Belags wird dort weiter gefordert [1]: „Kann das in Pfützen stehende Wasser Schäden an Schutz- und Belagsschichten […] verursachen […], ist durch ein planmäßiges Gefälle oder andere Maßnahmen für die Wasserableitung zu sorgen.“ Ein planmäßiges Gefälle ist hier zwar in Querrichtung, nicht aber in Längsrichtung vorhanden. Pfützen sind daher längs der Brüstung in dem Bereich zwischen den punktuellen Abläufen zu erwarten (vgl. hierzu auch den Beitrag in der DBZ 2 | 2017 [5]).

Außenbeläge aus Fliesen im Dünnbett sind kritisch und bedürfen – wenn sie denn ausgeführt werden – einer besonderen Sorgfalt. Die Risiken sind bereits länger bekannt [6]. Zur Vermeidung von Frostschäden wird in der DIN 18157-1 [7] die Verlegung der Fliesen in einer „weitgehend vollflächigen Bettung“ gefordert. Diese kann durch sorgfältiges, beidseitiges Auftragen des Mörtels auf den Untergrund und die Rückseite der Fliese erreicht werden (Buttering-Floating-Verfahren). Nach [8] können z. B. auch Fließbettmörtel verwendet werden.

In dem Bereich parallel zur Brüstung zwischen den Abläufen war bei der Dachterrasse weder ein planmäßiges Gefälle vorhanden, noch waren die Fliesen bei der untersuchten Stelle weitgehend vollflächig gebettet. Die Ausführung ist somit technisch mangelhaft. Ein Schadensbild in Form sich vom Untergrund ablösender Fliesen ist erfahrungsgemäß zeitnah – das heißt, witterungsabhängig nach voraussichtlich einem oder zwei weiteren Wintern – zu erwarten.

Der Estrich dient hier der Lastverteilung und bildet gleichzeitig die Schutzschicht für die darunter befindliche Abdichtung – und er behindert die Entwässerung der Abdichtungsebene. In der DIN 18531-1 [1] wird recht allgemein darauf hingewiesen, dass eine Dränschicht auf der Abdichtungsschicht erforderlich sein kann. Im ZDB-Merkblatt „Außenbeläge“ [8] wird hierzu ganz konkret gefordert: „Kapillarbrechende Dränschichten sind bei Lastverteilungsschichten ohne Verbundabdichtung erforderlich.“ Eine Verbund-abdichtung war bei der untersuchten Stelle nicht vorhanden; ebenso fehlte eine Drän-schicht. Die erforderliche Entwässerung der Abdichtungsebene ist somit nicht in dem erforderlichen Maße gegeben; es liegt ein technischer Mangel vor.

Hinsichtlich der Ausführung des Abdichtungsanschlusses bei aufgehenden Bauteilen mit Wassereinwirkung fordert die DIN 18531-3 [3], die Anschlussbahnen z. B. durch Klemmprofile „linienförmig an ausreichend eben hergestellten Untergründen im Abstand von 0,2 m zu fixieren“. Die Regelungen der Flachdachrichtlinie [4] sind hier detaillierter und fordern neben der Ebenheit des Untergrunds zusätzlich eine glatte Fläche. Dies ist einleuchtend, denn bei einer rauen Oberfläche (vgl. Bild 9) kann durch Klemmwirkung kein regensicherer Anschluss hergestellt werden.

Zur Erzielung der Regensicherheit des Anschlusses, und damit der Funktionalität der gesamten Abdichtung, dient hier also letztlich die – partiell gerissene – Dichtstofffase. Eine Dichtstofffase zur Herstellung der Regensicherheit ist zwar eingeschränkt technisch zulässig [3], [4]; derartige Konstruktionen sind aber gegenüber z. B. Überhangstreifen sehr kritisch zu bewerten. In der Literatur [9] wird zurecht darauf verwiesen, dass bei derartigen Anschlüssen leicht Wasser hinter die Abdichtung gelangen kann.

Letztlich ist ein fachgerechter Anschluss der Abdichtung auf dem rauen Putz allein mittels eines Klemmprofils nicht herstellbar. Darüber hinaus weisen die Schrauben hier Abstände von 40 cm anstelle von maximal 20 cm auf. Es liegt in dieser Hinsicht ein technischer Mangel vor. Darüber hinaus ist die vorhandene Konstruktion mit dem Abdichtungsanschluss vor dem WDVS allgemein nachteilig bzw. schadensträchtig. Bei einer gering modifizierten Planung in Verbindung mit einer entsprechenden Taktung der Gewerke kann der Abdichtungsanschluss hier günstig und ohne Wassereinwirkung hinter der Dämmung der Brüstung vorgenommen werden.

Die Dicke der Wärmedämmschicht beträgt insgesamt etwa 4 cm bei der Untersuchungsstelle. Damit liegt der Wärmedurchlasswiderstand dort in der Größenordnung des gerade noch zulässigen Mindestwertes gemäß DIN

4108-2 [10]. Zur weiteren technischen Bewertung wäre eine Prüfung der Berechnungen zum energiesparenden Wärmeschutz (EnEV) erforderlich. Die festgestellte Dämmstoffdicke ist jedoch im Verhältnis zu üblichen Konstruktionen auffallend gering.

Instandsetzung

Die Bewertung hat ergeben, dass die vorgefundene Fußbodenkonstruktion in mehrfa-cher Hinsicht technisch mangelhaft ist. Darüber hinaus liegt ein Schaden in Form des unterhalb der Abdichtung vorhandenen Wassers vor. Zur dauerhaften Beseitigung des Schadens sowie der technischen Mängel ist es erforderlich, die Fußbodenkonstruktion neu zu erstellen. In diesem Zusammenhang muss auch eine Prüfung bzw. Klärung hinsichtlich der erforderlichen Dicke der Wärmedämmschicht erfolgen.

Zur Herstellung eines ausreichenden zweidimensionalen Gefälles zu den punktuellen Bodenabläufen wird eine größere Konstruk-tionshöhe benötigt. Diese ist nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Soweit der, in technischer Hinsicht kritische, Fliesenbelag auf einem Estrich beibehalten werden soll, ist daher parallel zur Brüstung eine Linienentwässerung in Form einer Ablaufrinne zweckmäßig. Prinzipiell sind dann die folgenden Maßnahmen erforderlich:

– Abbruch der vorhandenen Fußbodenkonstruktion bis zur Bitumenbahn (Dampfsperre),

– Abbruch des WDVS im Sockelbereich,

– Herstellung einer Gefälledämmung mit ausreichendem Gefälle und ausreichender Druckfestigkeit, so dass im Endzustand das anfallende Wasser vollständig abgeleitet wird,

– Herstellung einer Abdichtung inkl. Herstellung der Anschlüsse an den aufgehenden Bauteilen; die Anschlüsse werden später durch das WDVS bzw. Dämmung und Bleche überdeckt,

– Herstellung einer Dränschicht sowie einer an die Abläufe angeschlossenen Ablaufrinne,

– Herstellung eines Estrichs,

– Herstellung eines Fliesenbelags z. B. im Buttering-Floating-Verfahren mit weitgehend vollflächiger Bettung,

– Herstellung des WDVS bzw. einer Dämmung mit Blechen im Sockelbereich.

Eine sorgfältige Planung vorab ist unerlässlich, wobei insbesondere auch die zur Verfügung stehende, sehr geringe Konstruktionshöhe zu beachten ist.

Literatur

[1] DIN 18531-1:2017-07: Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen – Teil 1: Nicht genutzte und genutzte Dächer – An-

forderungen, Planungs- und Ausführungsgrund- sätze

[2] DIN 18531-2:2017-07: Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen – Teil 2: Nicht genutzte und genutzte Dächer – Stoffe

[3] DIN 18531-3:2017-07: Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen – Teil 3: Nicht genutzte und genutzte Dächer – Auswahl, Ausführung und Details

[4] Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhand-

werks, Fachverband Dach-, Wand- und Abdich- tungstechnik: „Fachregel für Abdichtungen – Flachdachrichtlinie“, Ausgabe 12/2016 mit Ände-

rungen 11/2017

[5] Göbelsmann, M.: „Alte Probleme bei Dachterrassen

neu aufgelegt – Gefälle und Türanschlüsse“, DBZ 2 | 2017, S. 70-73

[6] Puche, M., Gräfe, C. „Regelmäßig überfordert“, Deutsches Ingenieurblatt, Jg. 16, Nr. 3, 2009, S. 27-31

[7] DIN 18157-1:2017-04: Ausführung von Bekleidun- gen und Belägen im Dünnbettverfahren – Teil 1: Zementhaltige Mörtel

[8] Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB), Fachverband Fliesen und Naturstein: Merkblatt „Außenbeläge – Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“, Ausgabe 07/2008 mit Ergänzung 08/2012

[9] Ibold, S.: „Flachdachrichtlinie – Kommentar eines Sachverständigen“, 2. Auflage, Rudolf-Müller- Verlag, 2017

[10] DIN 4108-2:2013-02: Wärmeschutz und Energie- Einsparung in Gebäuden – Teil 2: Mindestanforde- rungen an den Wärmeschutz

[11] Herold, C.: „Die neue DIN 18531 „Abdichtung von Dächern“ und die neue Flachdachrichtlinie des ZVDH – anerkannte Regeln der Technik?“, Der Bausachverständige, Heft 4/2017, S. 39-45

Außenbeläge aus Fliesen sind wegen der Gefahr des Auffrierens kritisch. Sollen dennoch Fliesen verlegt werden, ist deren möglichst vollflächige und hohlraumfreie Bettung erforderlich. Pfützenbildung auf dem Fliesenbelag muss durch ein ausreichendes, erforderlichenfalls zweidimensionales Gefälle sicher vermieden werden.

Abdichtungsanschlüsse auf rauen Putzen mit Klemmprofilen und Dichtstofffase sind ebenfalls sehr kritisch zu bewerten. An aufgehenden Bauteilen mit Wärmedämmverbundsystem kann der Anschluss bei entsprechender Taktung der Gewerke zuverlässig und regensicher hinter der Wärmedämmung ausgeführt werden.

Bei der Bewertung – und natürlich auch der Planung – von Flachdachabdichtungen ist zu beachten, dass mit der DIN 18531 [1], [2], [3] und der Flachdachrichtlinie [4] zwei Regelwerke parallel existieren. Seit der Novellierung der Abdichtungsnormen und der damit verbundenen deutlichen Aufwertung der DIN 18531 im vergangenen Jahr besteht nun das Problem teilweise voneinander abweichender Regelungen. Eine für alle am Bau Beteiligten wünschenswerte Lösung, bei der z. B. die Flachdachrichtlinie ergänzende Regelungen zur Norm insbesondere mit Bezug zur Ausführung hätte geben können, wurde leider nicht erreicht. Damit stellt sich die Frage, welche Regelungen nun anerkannte Regeln der Technik sind.

Es kann aus technischer Sicht nicht die Aufgabe eines Planers sein, bei zwei konkurrierenden Regelwerken eine Abwägung vorzunehmen, welche konkreten Regelungen im Einzelfall als anerkannte Regeln der Technik anzuwenden sind. Dies insbesondere auch deshalb, weil Vertreter des ZVDH am Normenausschuss beteiligt waren [11] und dennoch im Ergebnis die Norm und die Flachdachrichtlinie teilweise voneinander abweichen. Nach [11] besteht „die begründete Vermutung, dass die neue DIN 18531 in den wesentlichen Punkten die anerkannte Regel der Technik darstellt“. Weiter wird dort empfohlen, Planung und Ausführung auf der Grundlage der neuen DIN 18531 vorzunehmen und die Flachdachrichtlinie „nur in den Punkten zu berücksichtigen, die nicht in der Norm behandelt werden oder dort nicht anders geregelt sind“. Diesseits wird darüber hinaus empfohlen, den Bauherrn bzw. Auftraggeber über die voneinander abweichenden Regelungen aufzuklären.