Mit energetisch effizienten Attika-Konstruktionen für das neue GEG gewappnet

Wie kann architektonisch zeitgemäßes Bauen unter Vorgabe der Nachhaltigkeit gelingen? Die Realisierung der deutschen Klimaschutzziele hat die energetische Betrachtung von Gebäuden in den letzten Jahren noch weiter in den Fokus gerückt und die Anforderungen an die Energieeffizienz stetig verschärft. Das betrifft auch die Attika, die ein massiv ausgeführtes Flachdach umrahmt und die eine Wärmebrücke am Gebäude darstellt. Durch den Einsatz effizienter Produktlösungen lässt sich dabei der Energieverlust reduzieren.

Attiken stehen für die moderne Flachdacharchitektur. Bereits 3000 vor Christus erkannte man die Vorteile und den Nutzen dieser Dachkonstruktion. Als Mitbegründer der modernen Architektur legten unter anderem die Architekten Walter Gropius und Le Corbusier in den 1920er- und 1930erJahren den Grundstein für den Erfolg der Flachdacharchitektur in Europa. Dabei ist das Flachdach eine Form, die große Funktionalität und ansprechende Ästhetik miteinander verbinden kann: Es ermöglicht eine freie Gestaltung des Grundrisses ohne störende Dachschrägen im Innenraum. Im Ergebnis steht die maximale Ausnutzung des Raumvolumens.

Zeitgemäßes Bauen bei optimaler Raumnutzung

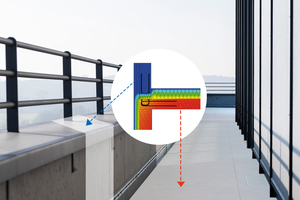

Die Nutzung des Flachdachs für beispielsweise Solar- und Photovoltaikanlagen oder als Parkdeck ist bei Industrie- und Gewerbebauten bereits weit verbreitet. Als wertvolle Fläche wird das Flachdach auch bei privaten Gebäuden gerade im urbanen Raum immer häufiger erkannt: für Dachbegrünungen, Urban Gardening und für Dachterrassen als Aufenthaltsfläche bieten sie einen echten gestalterischen Mehrwert für architektonisch attraktive Immobilien im städtischen Raum. Um das Dach jedoch als zusätzlichen Raum nutzen zu können, ist eine Attika notwendig: Sie umrahmt das Flachdach und verhindert unter anderem, dass Stauwasser und Niederschlag vom Dach an der Hauswand herunterfließen und Schäden an der Bausubstanz verursachen können. Darüber hinaus befestigt eine Attika die Dachabdichtungsbahnen und dient zugleich auch als Randbegrenzung und damit als Schutzgeländer.

Bauaufsichtliche Anforderungen

Ein wichtiger Punkt für die Planung und Ausführung von Attiken: Mit Inkrafttreten des GebäudeEnergieGesetzes (GEG) kann hier der vereinfachte Wärmebrückennachweis nach Beiblatt 2 DIN 4108:2019-06 geführt werden. Das GEG regelt die energetischen Anforderungen an Gebäude, die Energie zum Kühlen oder Beheizen von Wohn- und Nichtwohngebäuden, gleichwohl im Neubau und in der Sanierung, und setzt die europäischen Vorgaben zur Gebäudeeffizienz in nationales Recht um. Damit sind die Anforderungen rechtlich bindend und dürfen nicht unterschritten werden.

Bauphysikalischer Hintergrund

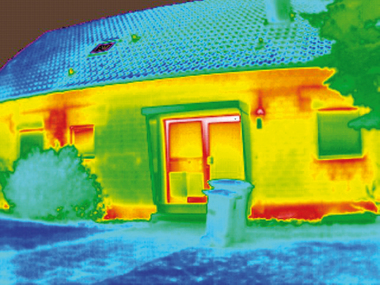

Je besser ein Gebäude energetisch optimiert wird, desto mehr rücken Wärmebrücken in den Fokus der Energiebilanz. Wärmebrücken sind lokale Bauteilbereiche in der Gebäudehülle, die Wärme besser leiten und somit schneller nach außen transportieren als die angrenzende Konstruktion. Der erhöhte Wärmeabfluss bewirkt einen erhöhten Heizenergiebedarf, aber auch die Gefahr von Schimmelpilzbildung und daraus resultierenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Allergien etc.) sowie Tauwasserausfall. Langfristig kann dies zu einer Schädigung der Bausubstanz führen.

Bauphysikalisch wird unterschieden zwischen geometrischen und materialbedingten Wärmebrücken. Bei geometrischen Wärmebrücken weicht die Bauteilgeometrie von einer ebenen Form ab, wie beispielsweise bei Gebäudeecken. Materialbedingte Wärmebrücken entstehen hingegen durch Materialwechsel in der Bauteilebene und den damit verbundenen unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten.

Ausführungsbeschränkungen für Attiken

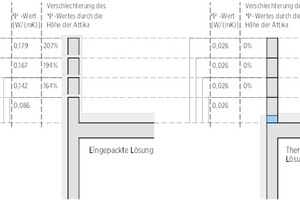

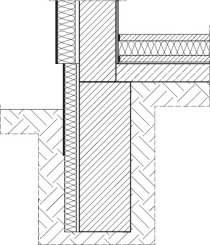

Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist eine bautechnisch hochwertige Ausführung besonders wichtig. Wird der Wärmebrückennachweis nach Beiblatt 2 der DIN 4108 geführt, kann zwischen einer Produktlösung (Wärmedämmelement) oder einer umlaufenden Dämmung gewählt werden. Umlaufend gedämmte Attiken sind Teil des beheizten Gebäudevolumens und ihre Höhe ist im Beiblatt 2 auf 400 mm beschränkt. In der Praxis jedoch werden meist höhere Attiken und Brüstungen geplant. Ein einfacher Wärmebrückennachweis ist dann nicht mehr möglich, stattdessen muss eine detaillierte Berechnung des Konstruktionsdetails erfolgen. Liegt dagegen ein tragendes Wärmedämmelement in der Dämmebene, bleibt die Attika unbeheizt und die Höhe ist beliebig wählbar.

Feuchteschutz

Der zusätzliche lokale Wärmeverlust in Bereichen von Wärmebrücken führt zu niedrigen Oberflächentemperaturen: warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. Daraus resultiert bei geringen Oberflächentemperaturen im Bereich von Wärmebrücken, dass Tauwasser (Kondensat) an den kalten Oberflächen ausfällt. Daraus können Schäden an der Bausubstanz resultieren. Die DIN 4108-2 definiert die Mindestanforderungen an die Wärmedämmung von Bauteilen, um solche Feuchteschäden zu vermeiden und die Bausubstanz zu erhalten. Danach gelten auskragende Bauteilanschlüsse, unter anderem auch Attiken, als ausreichend gedämmt, wenn diese nach DIN 4108 Beiblatt 2 ausgeführt werden.

Ob an einer Wärmebrücke Tauwasser ausfällt oder sich Schimmel bildet, ist abhängig vom Wert der minimalen Oberflächentemperatur θsi,min. Die Mindestoberflächentemperatur (θsi,min) ist die niedrigste raumseitige Oberflächentemperatur (θsi) im Bereich einer Wärmebrücke. Die Anforderungen an den Feuchteschutz von Wärmebrücken richten sich an die minimale Oberflächen-temperatur θsi,min bei einer stationären Berechnung unter vorgegebenen Randbedingungen. Diese sind: Eine innere Raumlufttemperatur von 20 °C bei einer relativen Raumluftfeuchte von 50 % und einer Außenlufttemperatur von -5 °C. Die kritische Oberflächenfeuchte auf Bauteilen, die zu Schimmelbefall führen kann, liegt bei 80 %. Kühlt die Luft im Bereich der Wärmebrücke von 20 °C ab, steigt die relative Feuchte an. Bei 80 % relativer Feuchte im Bereich der Wärmebrücke und einer relativen Raumluftfeuchte von 50 % liegt die Schimmelpilztemperatur bei 12,6 °C.

Daraus resultierend darf die minimale Oberflächentemperatur zur Schimmelpilzvermeidung 12,6°C nicht unterschreiten.

Kenngrößen zur Beschreibung einer Wärmebrücke

Um die Auswirkungen einer Wärmebrücke zu beschreiben, existieren mehrere Kenngrößen. Die Eigenschaft eines Bauteils – wie etwa eines Wärmedämmelements – für die Verhinderung des Wärmetransports wird durch die äquivalente Wärmeleitfähigkeit und Produktkenngröße λeq beschrieben. Genauso wie der davon abgeleitete äquivalente Wärmedurchlasswiderstand Req, der zusätzlich die Dämmdicke eines Wärmedämmelements berücksichtigt. Er kann herangezogen werden, um Produkte mit unterschiedlicher Dämmkörperdicke zu vergleichen. Des Weiteren gibt es Kenngrößen, um die Anforderungen an den Feuchteschutz zu beschreiben: Die Mindestoberflächentemperatur θsi,min und der Temperaturfaktor fRsi geben die Anforderungen an die Temperatur der Innenoberfläche eines Gebäudes an. Um den Energietransport durch eine Wärmebrücke zu beschreiben, gibt es darüber hinaus noch den Wärmedurchlasskoeffizienten ψ für linienförmige und χ für punktuelle Wärme-

brücken.

Einpacken oder thermische Trennung?

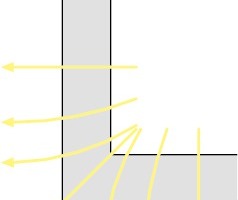

Die Attika als Wandüberstand ist direkter Bestandteil der Außenwand und damit einem hohen Wärmeverlust ausgesetzt. Eingepackte Attiken haben eine große Außenoberfläche, die dabei den Wärmetransport durch die Wärmebrücke (sogenannter Kühlrippeneffekt) begünstigt. Zudem haben Attiken eine große Anschlusslänge, durch die ein hoher Energieverlust entsteht. Der Attikaanschluss stellt außerdem eine materialbedingte Wärmebrücke an der Außenecke zwischen Wand und Decke dar. Nicht richtig geplant und ausgeführt, zählen auskragende Bauteile wie Attiken durch die Kombination aus geometrischer und materialbedingter Wärmebrücke daher zu den kritischen Wärmebrücken eines Gebäudes.

Sie sollten also in vielerlei Hinsicht optimal gedämmt werden. In der Praxis stehen für die Wärmedämmung der Attiken oder Brüstungen mit umlaufender Dämmung und thermischer Trennung zwei unterschiedliche Ausführungsarten zur Verfügung, die sich jedoch unterschiedlich auf den Wärmeschutz auswirken.

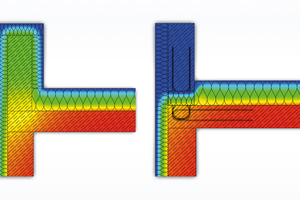

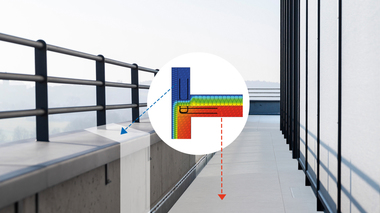

Beim Attikaanschluss handelt es sich um eine typische konstruktive Wärmebrücke. In Abb. 03 ist in der linken Thermografie ein Anschluss mit umlaufender Dämmung und deren Wärmeverluste zu sehen. Die rechte Thermografie zeigt den Wärmestrom eines Attikaanschlusses mit thermischer Trennung. Der Temperaturverlauf im Bauteil ist durch die verschiedenen Farben dargestellt. Der Wärmestrom fließt immer vom warmen (roten) zum kalten (blauen) Bereich. In der linken Abbildung ist zu sehen, dass die Attika einen hohen Wärmeenergieverlust aufweist, was eine niedrige Innenoberflächentemperatur zur Folge hat. Dabei geht viel Energie verloren, da die Attika immer mit beheizt wird.

Dagegen wird beim Attikaanschluss mit thermischer Trennung kaum Wärme durch das Wärmedämmelement abgeleitet. Der Unterschied in den Wärmeströmen ist deutlich sichtbar. Mit dem Wärmedämmelement entsteht eine klare Trennung der Attika (blau) und dem beheizten Gebäudevolumen (rot). Daraus ergeben sich auch sichtbar höhere Innenoberflächentemperaturen. Mit dem Einsatz eines Wärmedämmelements gehört die Attika nicht mehr zum beheizten Gebäudevolumen und ist nur punktuell angeschlossen. Die Dämmebene zwischen den punktuellen Anschlüssen kann ungestört ausgeführt werden. Ein weiterer wichtiger Vorteil: Wartungen und eventuelle Schäden, die beim Einpacken entstehen können, entfallen.

Auswirkungen Beiblatt 2 DIN 4108:2019-06

Mit Inkrafttreten des GEG kann der vereinfachte Wärmebrückennachweis nach Beiblatt 2 DIN 4108:2019-06 geführt werden. Danach kann bei der Berücksichtigung von Wärmebrücken mit dem vereinfachten Ansatz künftig zwischen Wärmebrücken der Kategorie A und der Kategorie B unterschieden werden. Produktlösungen für den Anschluss an Attiken – gilt auch für Balkone oder den Gebäudesockel – müssen dafür Anforderungen an die äquivalente Wärmeleitfähigkeit, den λeq-Wert, erfüllen. Der vereinfachte Ansatz nach dem energetischen Niveau der Kategorie A wird dabei wie bisher mit einem Wärmebrückenzuschlag ΔUWB = 0,05 W/(m²K) und neu nach Kategorie B mit dem verminderten Wärmebrückenzuschlag ΔUWB = 0,03 W/(m²K) berechnet.

Werte herstellerübergreifend vergleichen

Der Bauproduktespezialist Schöck liefert bereits seit vielen Jahren zu seinem Wärmedämmelement Isokorb den entsprechenden λeq-Wert, der im vereinfachten Ansatz zum Nachweis der Anforderungen nach Beiblatt 2 der DIN 4108:2019-6 nötig ist. Mit Angabe der λeq-Werte als Kenngrößen gibt der Hersteller Planungs- und Ausführungssicherheit hinsichtlich der Vorgaben aus dem Beiblatt 2. Der λeq-Wert bzw. der produkt-dickenabhängige Wärmedurchlasswiderstand Req erlauben darüber hinaus eine Vergleichbarkeit der Produkte hinsichtlich ihrer Wärmeleitfähigkeit. Der λeq-Wert kann auch für eine detaillierte Berechnung der Wärmeverluste durch eine Wärmebrücke (ψ-Wert) verwendet werden.

Die Angabe von Grenzwerten für λeq-Werte ermöglicht den AnwenderInnen ein einfaches Vorgehen. Dabei setzt das neue Beiblatt 2 jedoch enge Grenzen, denn die λeq-Werte für Attikaanschlüsse müssen nach dem in der EAD 050001-00-0301 (European Assessment Document) beschriebenen Verfahren ermittelt werden. Herstellerübergreifend ermöglicht das die Vergleichbarkeit von λeq-Werten. ArchitektInnen und PlanerInnen können somit die bereits vorhandenen λeq-Werte nach EAD-Verfahren des Herstellers für den vereinfachten Wärmebrücken-Nachweis nach Beiblatt 2 anwenden.

Resümee

Flachdächer sind aus vielerlei Gründen „State of the Art“. Mit dem neuen GEG kamen energieeffiziente Anforderungen an die Ausführung von Gebäuden hinzu, die sich auch auf die Attika, den Rahmen um das Flachdach, auswirken. Damit

rücken energetisch optimierte Konstruktionslösungen in den Fokus, um Energieverluste zu reduzieren – und um durch eine freie Gestaltung das Raumvolumen maximal ausnutzen und damit individuelle und ästhetisch anspruchsvolle Architektur gestalten zu können.

Die Vorteile der Verwendung von Produkt-lösung bei Attiken:

– Mit geringstmöglichem Aufwand mit einfachem bildlichen Nachweis die beste Kategorie B gemäß Beiblatt 2 GEG erfüllen

– Maximale Gestaltungsfreiheit: beliebige Brüstungsgeometrie

– Flächengewinn auf dem Flachdach durch Verzicht auf das Einpacken

– Sicherheit durch zugelassene Lösung nach ETA 17-0262

– Passivhauszertifizierte Komponente ermöglicht den Einsatz im Passivhausbau und in KfW-geförderten Bauten

– Mit Schöck Isokorb XT Typ A immer das thermisch optimale Ergebnis

Für eine ganzheitlich energieeffiziente Fassade

Mit dem Isokorb XT Typ A für die Attika bietet Schöck eine effiziente und kostenneutrale Lösung, um Wärmeverluste zu vermeiden. Das tragende Wärmedämmelement liegt in der Dämmebene und die Attika zählt damit nicht zum beheizten Gebäude. Ihre Höhe kann beliebig gewählt werden. Maximalen gestalterischen Spielraum erlaubt die Lösung zudem dadurch, dass die Brüstung beim Einsatz eines tragenden Wärmedämmelements in Sichtbetonbauweise ausgeführt werden kann. Ob für den Anschluss von Beton an Beton, Stahl an Beton oder Stahl an Stahl – es gibt zahlreiche Produktlösungen, die auf die spezifische Bausituation zugeschnitten sind. Zur Berechnung der Wärmebrücke können Planer und Architekten auf den vereinfachten Nachweis zurückgreifen und gleichzeitig das thermisch optimale Ergebnis erzielen.