Architektur und Biennale – welche Wirkung?

Ja, alle zwei Jahre seit 1975 freue ich mich auf die Reise nach Venedig. Um hier, auf der Architekturbiennale zu schauen, was die Welt zum Bauen beizutragen hat, was die Kolleginnen weltweit bauen und wie. Seit 1975 hat jede dieser großen und großartigen Schauen – bis 1980 noch Teil der Kunstbiennale – ein Motto, das, wenn man es in der Chronologie anschaut, eine Entwicklung offenbart, die möglicherweise exakt das Bauen beschreibt, dem wir immer noch nicht folgen wollen. Eine kurze Spurensuche.

Die erste eigenständige Architekturbiennale 1980, Startpunkt der folgenden, bis heute 19 Architekturschauen, kann als Resultat einer Entwicklung betrachtet werden, die es auf der deutlich älteren Kunstbiennale seit den 1960er-Jahren zu beobachten gab: Immer häufiger schauten die Künstlerinnen auf das Gebaute. Zu Beginn meist nur auf dessen skulpturale, raumbildende Aspekte, dann auch auf die sozialen und politischen Mechanismen, die mit dem Bauen seit jeher verbunden sind. Überhaupt neigte sich die Kunstschau früh schon poltischen Statements zu, Kunst wurde politischer als die ebenfalls hochpolitische Architekturschau das bis heute geschafft hat (kleine Ausnahmen ausgenommen).

So startete die Architekturbiennale 1980 mit der bis heute für revolutionär und grundsätzlich gehaltenen, von Paolo Portoghesi kuratierten „La Presenza del Passato (Die Gegenwart der Vergangenheit), die mit Beiträgen von u. a. Frank Gehry, Rem Koolhaas, Arata Isozaki, Robert Venturi und Franco Purini, Ricardo Bofill oder Christian de Portzamparc in der sogenannten „Strada Novissima“ zwanzig Fassaden von zwanzig Architekten präsentierte, eine Straße, die Teil einer imaginierten und zugleich postmodern pos-tulierten Stadtstruktur vorstellte.

Von der Solopräsentation der Stars hin zu angesagten Thematiken

Dieser eher theoretisch konzeptionelle Ansatz wurde in den folgenden Ausstellungen abgeschwächt, heute rufen manche schon nach der „klassischen“ Architekturausstellung, verlangen maßstäbliche Modelle, Pläne, Skizzen, Fotos, das komplette Besteck der Selbstdarstellung. Die folgenden Ausstellungen nahmen sich dann konkrete Orte vor, Venedig beispielsweise oder die islamische Welt. Aldo Rossi, der den Kuratorenposten von dem dann Direktor der Biennale seienden Portoghesi übernahm, stellte in seiner zweiten Kuratorenarbeit den niederländischen Architekten „Hendrik Petrus Berlage“ ins Zentrum. Allerdings hatte Rossi, der parallel zur Kunstbiennale präsentierte, auch nur einen begrenzten Raum zur Verfügung (in der Villa Farsetti, einer schlossähnlichen Anlage nordwestlich Venedigs). Francesco Dal Co öffnet die 5. Auflage 1991 für ein internationales Publikum, er lud ein Coop Himmelb(l)au, Peter Eisenman, Frank Gehry, Sverre Fehn und – überraschend – Herzog & de Meuron; deren Werk zu dieser Zeit nur von Insidern gehandelt wurde. Im Padiglione Italia dann zum ersten Mal die Nationenschau, darunter Gae Aulenti, Massimiliano Fuksas, Aldo Aymonino, Giancarlo De Carlo, Renzo Piano, Luciano Semerani und Ettore Sottsass.

1996 stellte Hans Hollein unter dem Motto „Sensori del futuro. L‘architetto come sismografo“ (Sensoren der Zukunft. Der Architekt als Seismograph) im Padiglione Italia und den Nationalpavillons der Giardini neben den schon bekannten Büros aus den Vorläuferschauen erstmals auch die sogenannten „Emerging Voices“ vor, junge vielversprechende Talente wie Ben van Berkel, Odile Decq, Liz Diller / Ricardo Scofidio, Peter Zumthor und Kazuyo Sejima. Letztere kuratierte dann zusammen mit ihrem Büropartner Ryue Nishizawa die 12. Architekturbiennale 2010, im gleichen Jahr erhielten beide – das Büro SANAA – zudem den Pritzkerpreis. Unter Hans Hollein wurden auch die Goldenen Löwen für Lebenswerk, bester Nationenbeitrag und bester Beitrag insgesamt eingeführt.

Grundsatzfragen zu stellen ist kein Garant für umfassende Wirkung

Doch das ist zuviel Detail, bis hierher waren die ausstellenden Büros die Hauptakteure, die Kuratoren wandten sich nun dezidiert größeren Thematiken zu, die auch von Architektinnen bespielt werden. So Massimiliano Fuksas im Jahr 2000 mit „Less aesthetics more ethics“, etwas Grundsätzliches, das insbesondere heute seine offenbare Relevanz entfaltet. Es folgten „Next“ von Deyan Sudjic im Jahr nach „9/11“, „Metamorph“ von Kurt W. Forster reflektierte 2004 auf die Entwicklung und Horizonte der Städte weltweit, mit „Cities. Architecture and Society“ führte Richard Burdett dieses Thema 2006 weiter. 2008 dann eher abstrakte Beiträge, die dem von Aaron Betsky ausgegebenem Motto „Out there – Architecture beyond building“ insofern folgten, als dass sie dem „Beyond“ mehr Aufmerksamkeit widmeten als dem aktuell Gebauten selbst. Dann in der 12. Auflage 2010 die schon genannte, erste weibliche Kuratorin, Kazuyo Sejima, mit „People Meet in Architecture“, wo nach den Orten geschaut werden sollte, weniger nach dem Raum.

Das vertiefte David Chipperfield 2012 mit „Common Ground“, hier erhielten Urban Think Tank aus Caracas für die Erforschung der Bauruine „Torre David“ den Goldenen Löwen wie auch Toyo Itos Japanischer Pavillon, der sich mit den Folgen des Erdbebens/Tsunamis 2011 befasste. Mit im Team war damals Sou Fujimoto, der heute zur Spitze der international tätigen japanischen Büros zu zählen ist.

Dann 2014 Rem Koolhaas mit „Absorbing Modernity: 1914–2014“, ein erwartbar theoretischer Beitrag zu Architektur und Rezeption. Die darauffolgende Schau des Chilenen Alejandro Aravena 2016 mit „Reporting from the Front“ war das Gegenteil der Koolhaas-Kopfgeburt, der Architekt des südamerikanischen Kontinents vermittelte uns Europäern eine andere Haltung zur Architektur mit ganz sicher „more ethics“.

Die 16. Auflage, kuratiert von den Iren Yvonne Farrell und Shelley McNamara von Grafton Architects, thematisierte wieder einmal mit „Freespace“ den öffentlichen und immer schwer zu fassenden Raum in den Städten; offensichtlich hat dieser spezielle Raum eine besondere Aufmerksamkeit nötig: ihn zu gestalten und von ihm zu lernen. 2021 – wegen Covid zunächst verschoben, dann eingedampft – Hashim Sarkis mit „How will we live together“, eine trotz der Pandemie großangelegte Schau ohne rechten Fokus oder herausragende Beiträge, Goldene Löwen gingen an die Vereinigten Arabischen Emirate, an Russland und die Philipinen, Staaten, mit durchaus autoritären Strukturen. Schön für Deutschland: Den Goldenen Löwen als bester Teilnehmer erhielt raumlaborberlin für die Installation „Instances of Urban Practice“, die sich mit dem Zwischennutzungsprojekt „Floating University Berlin“ beschäftigte, heute ein Kulturort mit ungewisser Zukunft („Floating University Berlin“ ist heute der Name).

Es läuft auf das Kollektiv hinaus. Wer aber ist dabei?

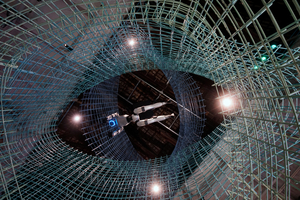

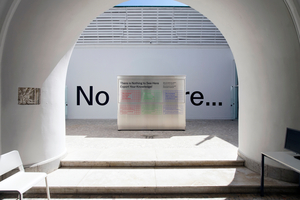

Die 18. Ausgabe der Architekturbiennale ging alle in der jüngeren Vergangenheit angedeuteten Wege noch einmal sehr konzentriert voran, „The Laboratory of the Future“, kuratiert von der ghanaisch-schottischen Hochschullehrerin, promovierten Architektin und Romanautorin Lesley Lokko, die, ganz im Sinne ihrer Arbeit als Autorin, Zukunftsbilder präsentieren wollte. Denn es sei „unmöglich, eine bessere Welt aufzubauen, wenn man sich diese nicht zuerst vorstellen kann.“ In diesem Jahr nun die aktuelle und noch bis in den November laufende Architekturschau in der 19. Fassung. Kurator ist der italienische Architekt Carlo Ratti, dessen sperriges Motto „Intelligens. Artificial, Natural, Collective“ am Ende auf den Fokus des Kollektiven hinauslief; und darauf, dass wir die anstehenden ernsten Probleme auf diesem Planeten nur zusammen lösen werden, gedanklich, entwerferisch, handwerklich.

Was zeigt uns der Rückblick auf die Motti?

Dass die Motti längst nicht mehr in allen Beiträgen zu finden sind liegt schon daran, dass die Biennale wächst (mehr Fläche, Teilnehmerinnen, Aktionen, Angebote etc.). Tatsächlich lagen in der Vergangenheit manche nationalen Beiträge nur vage beim zentralen Thema, manchmal waren die stärksten Beiträge die, die das Motto offensichtlich gar nicht zum eigenen machten. So 2012 der deutsche Architekt Muck Petzet mit „Reduce/Reuse/Recycle – Ressource Architektur“, was mit dem „Common Ground“-Motto von David Chipperfield eher nichts zu tun hatte, aber damals schon und bis übermorgen mit seiner Forderung nach einer Reduktion der Verbräuche beispielsweise die entscheidende Schaltstelle ist auf dem Common Ground des Bauens.

50 Jahre Architekturbiennale Venedig – gemessen von den ersten Co-Kunstbiennale 1975 ff.: Was haben sie uns gebracht? Wird noch über die Beiträge im Zentralen Pavillon gesprochen, über einzelnen Nationenbeiträge, über Gebautes auf dem Gelände der Arsenale oder dem des Vatikans auf San Giorgio Maggiore? Was ist eigentlich aus dem Audi-Urban-Future-Award geworden, der 2010 mit gigantischem Rahmenprogramm verliehen wurde und der mit einem „Audi Urban Summit“ 2011 eine Fortsetzung und seiner zweiten Auflage 2012 in Istanbul seinen (unfreiwilligen) Abschluss gefunden hat? Was mit den zahllosen Vorschlägen, nicht mehr linear zu denken und zu produzieren, sondern kreislaufgerecht? Was mit dem Ansatz Aravenas, der auf den hohen Materialverbrauch solcher Großereignisse in seiner „Prolog“ titulierten Installation gleich zu Beginn des Arsenale verwies, hier waren Aluminiumleisten und Ausstellungswände zu einer Raumplastik geformt, die das Fürchten lehrte. Die Kuratorinnen des deutschen Nationenbeitrags 2023 hatten das zum Anlass genommen, den Pavillon mit „Abfällen“ der vorausgegangenen Kunstschau vollzustopfen, anschauliches Materiallager, von welchem wir immer so gerne sprechen (Materialpass!), dessen Sammelgut wir aber (fast) nirgends sehen im Neubau.

Die Biennalen in Venedig sind auch (gewinnbringende) Verwertungssysteme

Bei der Kunstbiennale arbeitet das Verwertungssystem Kunstmarkt für die Ausgestellten, ihr Marktwert steigt mit jeder internationalen Einzel- oder Gruppenausstellung. Gilt das für Architekten auch? Ob nun potenten Bauherrn oder Architekturtheoretiker, Freunde des Schönen und Diskursantreiber, sie alle werden Bilder und Namen von solcherart internationalen Ausstellungen mitnehmen. Ob das dem Geschäft guttut? Nicht zuletzt: Die Biennale in Venedig ist ein Geschäft jenseits des Bauens. Das von den teilnehmenden Nationen regelmäßig gefördert wird über das Mieten der Pavillons oder von Ausstellungsfläche in den Arsenale oder eines Palasts in der Stadt. Ob und wie hier Kosten an die Ausstellenden weitergegeben werden war von diesen nicht zu erfahren, es darf vermutet werden: es wird.

„Reduce/Reuse/Recycle – Ressource Architektur“, davon sind wir so weit entfernt, wie der plakativ forsche Appell der neuen Bundesbauministerin: „All das wird nur funktionieren, wenn wir auch bauen wollen […]. Ich möchte, dass der Friseur, die Busfahrerin, die junge Familie oder der alleinlebende Rentner auch die passende Wohnung finden. Dafür müssen die Bagger wieder rollen und wir müssen bauen, bauen, bauen.“ Müssen wir gar nicht, die Lösungen für einen funktionierenden Wohnungsmarkt haben sämtliche Biennalen längst gezeigt! Vielleicht nicht sichtbar genug, vielleicht nicht in diesem Land. Aber wir könnten lernen, vielleicht sogar von den Ungarn, hier, in der versinkenden Lagunenstadt! Benedikt Kraft/DBZ