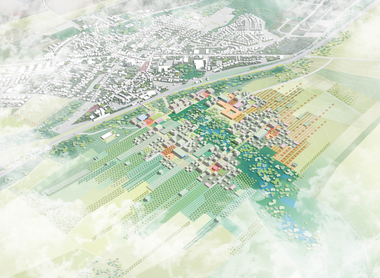

Am Schlaatz, Potsdam

Der 2021 ausgelobte Wettbewerb für die Großwohnsiedlung „Am Schlaatz“ in Potsdam sollte zeigen, „was Städtebau und Freiraum leisten können, um der sozialen Segregation entgegenzuwirken und die Durchmischung und Vielfalt zu befördern.“ Durchsetzen konnten sich das Leipziger Architekturkollektiv Octagon mit den Landschaftsarchitekten von GM013 aus Berlin. Ihr Entwurf zeigt dabei einen interessanten, wie intelligenten Umgang mit den unbeliebten Plattenbauten der 1980er-Jahre.

Grafik: Octagon Architekturkollektiv

Grafik: Octagon Architekturkollektiv

Großwohnsiedlungen in Plattenbauweise waren nach dem Zweiten Weltkrieg ein probates Mittel dem deutschlandweiten Wohnungsmangel entgegen zu wirken. Die standardisierte Produktions- und Konstruktionsweise für den Geschosswohnungsbau, die vor allem in der damaligen DDR systematisch entwickelt wurde, ermöglichte schnelle Resultate in Sachen Neubau. Heute kann man mit dem immer beliebter werdenden Modulbau eine Art „Comeback“ einer solchen auf Repetition im großen Produktionsmaßstab angelegten Bauweise beobachten. Und auch dieses Mal ist es nicht zuletzt ein politischer Wille, der diese Entwicklung vorantreibt.

In gelb die Haupterschließungsstraßen, in rosa der Quartierskorridor und in grün die Promenade zum Nuthewäldchen. Dazwischen in dunkelgrün die Nachbarschaftsbänder sowie in rot die Quartiersplätze und der zentrale Markt

In gelb die Haupterschließungsstraßen, in rosa der Quartierskorridor und in grün die Promenade zum Nuthewäldchen. Dazwischen in dunkelgrün die Nachbarschaftsbänder sowie in rot die Quartiersplätze und der zentrale Markt

Grafik: Architekturkollektiv Octagon

Nach der Wiedervereinigung jedoch waren es gerade die Großwohnsiedlungen, die einen Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen hatten. Aus der Abwanderung von vor allem jüngeren Menschen in die Städte und das Umland, ob nun im Osten oder Westen der Republik, resultierte ein zunehmender Leerstand. Etwaige Verwahrlosungserscheinungen und Klischees bezüglich des Milieus machten den Schwund noch dramatischer. Der im Angesicht dieser prekären Situation im Jahr 2002 eingeläutete „Stadtumbau Ost“, ein Bund-Länder-Förderprogramm für fünf östliche Bundesländer, sollte Linderung verschaffen und gab dafür einige Milliarden Euro an Fördermitteln frei. Teil dieses Förderprogramms war allerdings auch, man mag es heute kaum noch glauben, der Abriss hunderttausender Wohnungen. Dem Ruf der Plattenbausiedlungen schadete auch dies.

Gut zu erkennen: die Parkflächen (blau) im öffentlichen Raum und wie sie sich zum Quartiersinneren ausdünnen. Die „Mobility Hubs“ (gelb) sind meistens an den „Verkehrsloops“ (dunkellila) angeordnet

Gut zu erkennen: die Parkflächen (blau) im öffentlichen Raum und wie sie sich zum Quartiersinneren ausdünnen. Die „Mobility Hubs“ (gelb) sind meistens an den „Verkehrsloops“ (dunkellila) angeordnet

Grafik: Octagon Architekturkollektiv

Übersichtsplan mit den farbig dargestellten An- und Neubauten, sowie in den roten Rahmen die planerischen Vertiefungen der „Langen Linie“, des Schilfhof und des Markus-Zeller-Platz

Übersichtsplan mit den farbig dargestellten An- und Neubauten, sowie in den roten Rahmen die planerischen Vertiefungen der „Langen Linie“, des Schilfhof und des Markus-Zeller-Platz

Grafik: Octagon Architekturkollektiv

Heute wiederum verzeichnet Deutschland einen erneuten akuten Wohnungsmangel und die Planenden leben immer mehr mit der Einsicht, dass weder der Abriss vom Bestand noch der Weiterbau auf der grünen Wiese die beste Lösung darstellt. Knappe Kassen und endliche Ressourcen machen es nicht einfacher, die Hunderttausenden, heute fehlenden Wohnungen zu beschaffen.

Der Masterplan vom Architekturkollektiv Octagon aus Leipzig und den Berliner Landschaftsarchitekten von GM013 für Potsdam-Schlaatz eröffnet hier eine völlig neue Perspektive auf den Umgang mit den ungeliebten Kindern ihrer Zeit, den Großwohnsiedlungen in Plattenbauweise, die es immer noch gibt.

Phase 1 „Quartiersgesicht“

Phase 1 „Quartiersgesicht“

Grafik: Octagon Architekturkollektiv

Phase 2 „Lebensader Lange Linie“

Phase 2 „Lebensader Lange Linie“

Grafik: Octagon Architekturkollektiv

Das letzte (Wohnraum-)Reservoir

Die Großwohnsiedlung Am Schlaatz liegt im Süd-Osten der brandenburgischen Hauptstadt Potsdam und ist eines der letzten noch zu DDR-Zeiten fertiggestellten großen Bauprojekte der Stadt. Die Siedlung sollte dabei als „Reservoir“ für den Wohnraumbedarf dienen und wurde vornehmlich für „uniformierte“ Wohnungssuchende, also Mitglieder von Polizei und NVA hergestellt. Die 1980 vom kommunalen „Büro des Stadtarchitekten der Stadt Potsdam“ geplante Siedlung wurde dabei in drei Bauabschnitten fertiggestellt, wobei die Umsetzung der Planung über den Bauprozess hinweg einige Änderungen erfuhr. Nennenswert sind hier einerseits der mangelbedingte Wegfall mehrerer Hochpunkte – im Schlaatz stehen heute lediglich drei der ursprünglich sechs geplanten 17-geschossigen Hochhäuser – und andererseits die über den Bauprozess fortschreitende Verkleinerung der Wohneinheiten. Dabei wurde nicht nur die Durchschnittsgröße der Wohnungen immer kleiner, die größeren Wohnungen wurden zudem im Nachhinein zu sogenannten „Ratio-Wohnungen“ umgebaut. Dabei wurden per Trennwand aus einer 2-Zimmer- eine 3-Zimmer-Wohnung und aus einer 3-Zimmer- eine 4-Zimmer-Wohnung gemacht. Ein weiteres bereits im Bauprozess neugefasstes städtebauliches Phänomen war die Nachverdichtung mit 6-geschossigen Punkthäusern, die wiederum den Wegfall der drei Hochhäuser zu kompensieren hatten.

Phase 3 „Nachbarschaftsbänder

Phase 3 „Nachbarschaftsbänder

Grafik: Octagon Architekturkollektiv

Phase 4 „komplettierte Höfe“

Phase 4 „komplettierte Höfe“

Grafik: Octagon Architekturkollektiv

Der grundsätzlich vorherrschende Gebäudetyp im Schlaatz ist dabei ein auf der zu jener Zeit modernen Montageweise WBS70 beruhender 5-geschossiger Riegel, der zu einer L- oder U-Form mit unterschiedlichen Schenkellängen gefügt wurde. Diese beiden Grundformen wurden zu aufgelockerten Blöcken zusammengestellt, wobei speziell die Außenkante der Siedlung, entlang der beiden flankierenden Straßen „Am Nuthetal“ und „An der alten Zauche“, immer wieder zur Staffelung der Blockkante neigt. Neben den beiden Hauptstraßen, die am Magnus-Zeller-Platz zusammenlaufen, wird die dritte prägende städtebauliche Kante durch den begradigten Nebenfluss der Havel, die Nuthe, gezogen, der heute von einer Aue umgeben ist. Ein integrales städtebauliches Element der Siedlung ist die sogenannte „Schlaatzer Welle“, ein zentral verlaufender Quartierskorridor, an dem die Einrichtungen des täglichen Lebens, wie Geschäfte oder Lokale, aber auch Bildungs- und Sozialeinrichtungen angeordnet sind.

Perspektive auf den Markus-Zeller-Platz von Westen

Perspektive auf den Markus-Zeller-Platz von Westen

Grafik: Octagon Architekturkollektiv

Von Horsten und Kiezen und Höfen …

Während der Schlaatz ursprünglich für bis zu 15 000 Menschen gebaut wurde, leben dort heute noch ca. 10 000, was zunächst den oben schon geschilderten „Nach-Wende-Schwund“ belegt. Zwar ist die Bevölkerungszahl inzwischen stabil, allerdings verändert sich das Millieu kontinuierlich durch einen regen Zu- und Wegzug. Der nach wie vor verhältnismäßig günstige Wohnraum wird dabei von einer heterogenen Bewohnerschaft belegt, die sich im Straßenbild durch tobende Kinder neben älterer Herrschaften samt Rollator widerspiegelt.

Grundriss Markus-Zeller-Platz mit Neuplanungen in rot, o. M.

Grundriss Markus-Zeller-Platz mit Neuplanungen in rot, o. M.

Grafik: Octagon Architekturkollektiv

Das etwas ernüchternde Angebot an Geschäften – es gibt keine Bäckerei, aber dafür ein Sozialkaufhaus, in dem man sich auch ohne Geld mit dem Nötigsten eindecken kann – verrät dabei, dass der Durchschnitts-Schlaatzer nicht unbedingt dem oberen Drittel unserer Konsumgesellschaft angehört. Auch die in dem reichlich begrünten Außenraum immer wieder auftauchenden Müllinseln, die ein hartnäckiges Problem darstellen, legen etwaige soziale Probleme offen.

Nichtsdestotrotz kann dem Schlaatz nicht das vermeintliche Klischee einer monotonen Plattenbausiedlung mit überdimensionierten und gerne zugeparkten Freiflächen angehängt werden. Städtebaulich können hierfür mehrere Punkte geltend gemacht werden, die mitunter früh angelegt wurden und heute noch für Vielfalt sorgen. Bereits die Entscheidung, die entsprechend der drei Bauphasen vergebenen Straßennamen entweder auf „-horst“, „-kiez“ oder „-hof“ enden zu lassen, sorgt für eine Differenzierung, die durch die sogenannten Giebelbroschen semiotisch charmant unterstrichen wird. Bei diesen Broschen handelt es sich ursprünglich um in die Betonfertigteile händisch eingearbeitete Motive, die den jeweiligen Straßennamen mit seinem steten Naturbezug verbildlichen. So findet sich im Otterkiez ein stilisierter Otter auf einer WBS70-Platte oder im Habichthorst ein Habicht.

Eine weitere Differenzierung wird durch die unterschiedlichen Eigentumsverhältnisse hergestellt. Da der Wohnraumbestand in der Hand mehrerer Genossenschaften und Unternehmen ist, sind auch verschiedene Ausbau- und Sanierungsstufen abzulesen, welche die Gesamterscheinung vervielfältigen. Dabei kommen auch innerhalb eines Wohnriegels mehrere Eigentumsverhältnisse zum Ausdruck und ein Riegel scheint so aus mehreren aneinander gestellten Bauteilen zu bestehen. Während der eine Teil bereits saniert und neu gestrichen ist, hat der andere vor einiger Zeit einen vorgestellten Balkon oder eine Loggia bekommen. Einige der 6-geschossigen Punkthäuser zur Nachverdichtung wurden zudem bereits doppelgeschossig aufgestockt. Großformatige Wandbilder und Kunst im öffentlichen Raum kommen hinzu.

Perspektive auf den Schilfhof mit den beiden Hochhäusern

Perspektive auf den Schilfhof mit den beiden Hochhäusern

Grafik: Octagon Architekturkollektiv

… und der Schlaatzer Ecke

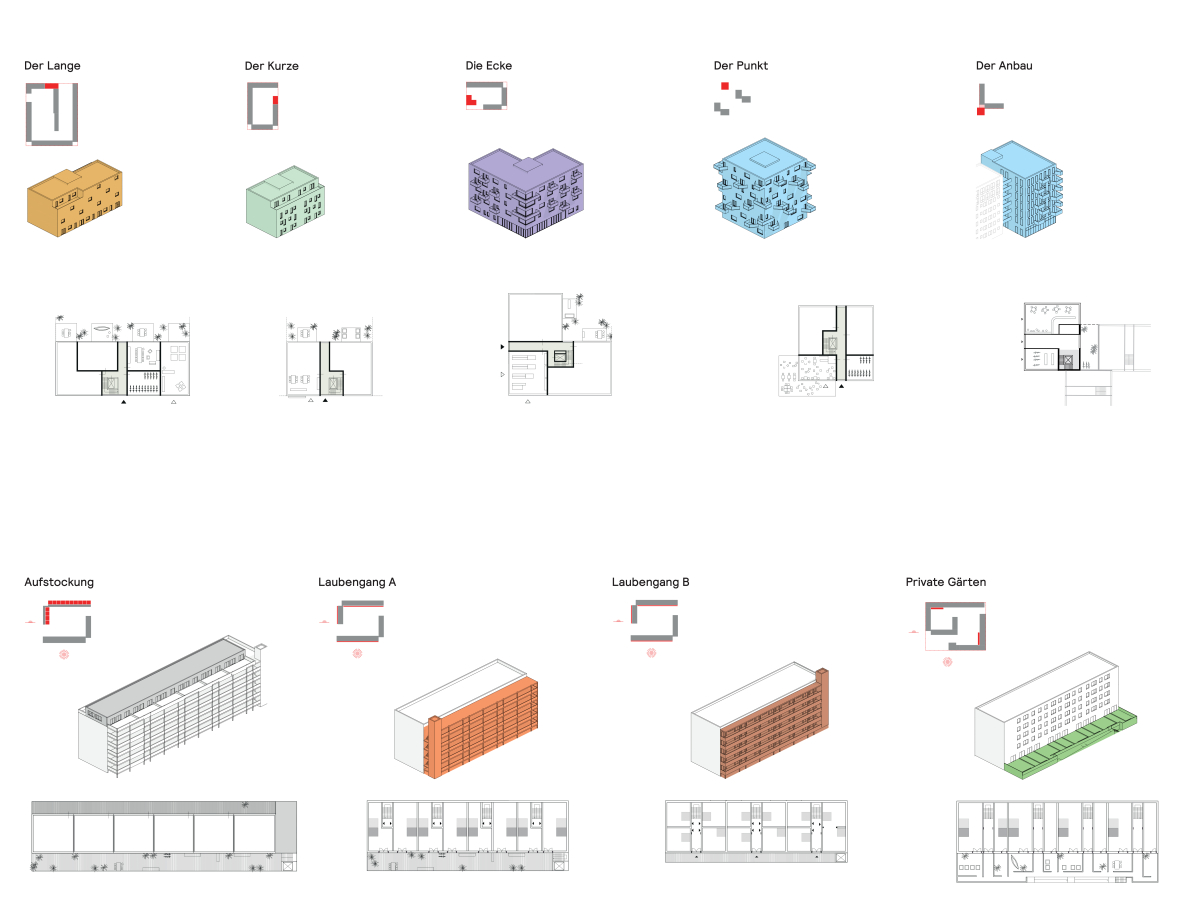

Der hier vorgestellte Masterplan setzt explizit an dieser bereits bestehenden Vielfalt an. Anstatt dem aufgelockerten Städtebau einige Baukörper hinzuzustellen und dafür die freien Flächen in Beschlag zu nehmen, wurde eine kleinteiligere, intelligentere Strategie gewählt. Das Herzstück des Masterplans ist in diesem Sinne ein typologischer Baukasten, mit dem die städtebauliche Gesamterscheinung weiter verdichtet werden kann. Dafür werden unter anderem ergänzende Bautypen vorgeschlagen, welche die offenen Blöcke stärker schließen und auch freistehende Typen aus dem Repertoire vorkommen. Weiter gibt es Anbauten wie Laubengänge, die den Wohnungen eine zusätzliche Raumschicht verleihen, sowie zusätzliche Gärten für die Wohnungen im Erdgeschoss, wobei hier auch potenziell eine andere Nutzung denkbar wäre. Auch die erwähnte, auf zwei der bestehenden Punkthäusern bereits erfolgte Aufstockung wird in Form eines Staffelgeschosses vorgeschlagen. Zudem die Auffüllung der aus zwei Riegeln gefügten Block-ecken, die aufgrund ihrer Wohntypologie leicht versetzt zueinanderstehen, um ausreichend Tageslicht in die Wohnungen zu bekommen. Diese beiden Typen – die gestaffelte Aufstockung und die Eckbebauung – wurden von Octagon im Rahmen einer Hochbaustudie weiter untersucht.

Besonders positiv, obwohl konstruktiv nicht unkompliziert, wurde die Idee des „Eckenfüllers“ aufgenommen. Diese im Schlaatz bereits als „Schlaatzer Ecke“ gehandelte Nachverdichtung bietet ein entscheidendes Potenzial, was auch in den Anbauten steckt: Eine barrierefreie Erschließung, welche den allermeisten Wohnungen im Schlaatz heute fehlt. Von den ca. 5 660 existierenden Wohneinheiten sind lediglich rund zehn Einheiten barrierefrei, was dem steigenden Altersdurchschnitt vor Ort immer weniger entspricht. Baukonstruktiv sieht die „Schlaatzer Ecke“ den Durchbruch zu den Bestandsgebäuden vor, zwischen denen sie eingesetzt wird. Somit wären pro Geschoss die beiden angrenzenden Wohneinheiten der jeweiligen Bestandsriegel mit einem zweiten, barrierefreien Zugang erreichbar.

Grundriss Schilfhof mit Neuplanungen in rot, o. M.

Grundriss Schilfhof mit Neuplanungen in rot, o. M.

Grafik: Octagon Architekturkollektiv

Weiterarbeiten mit dem, was man hat

Insgesamt sollen ca. 2 000 neue Wohneinheiten im Schlaatz geschaffen werden, wobei allerdings auch ca. 220 wegfallen. Bei einem Bestand von ca. 5 660 entspräche das einer Steigerung um ca. 1/3. Wenn man bedenkt, dass ursprünglich „nur“ ca. 500 neue Wohneinheiten entstehen sollten, scheint es sich hier um eine Potenzialplanung zu handeln, weniger um die Abbildung eines echten Bedarfs. Die nun laufende Aufstellung eines Bebauungsplans, der Ende 2026 beschlussreif sein soll, wird präzisieren, was möglich ist oder besser sein wird. Vorgeschlagen ist dabei ein Bauverlauf in vier Phasen.

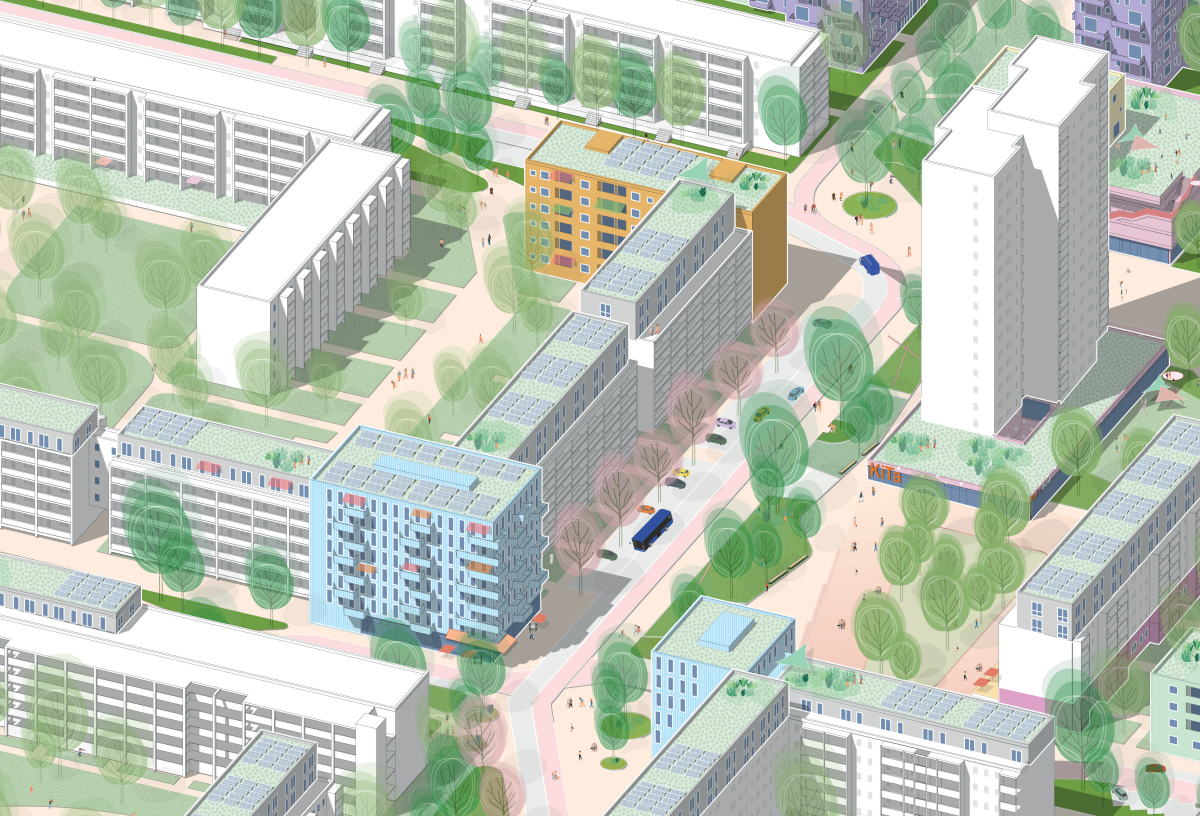

In der ersten Phase lautet das Motto „Quartiersgesicht“ und zielt darauf ab, dass zunächst die äußeren Quartiersränder zu den Erschließungsstraßen „Am Nuthetal“ und „An der alten Zauche“ entwickelt werden. Damit würde einerseits die Wirkung des Schlaatz als zusammenhängendes Quartier von außen gestärkt – ohne dass die abgestaffelte und dadurch maßstäblich gut erlebbare Blockkante aufgegeben würde. Andererseits würde damit auch die Differenzierung eines Innen- und Außenbereichs der jeweiligen Blöcke unterstützt, ohne die Zugänglichkeit dadurch zu unterbinden, was im Schlaatz durchaus als Qualität wahrgenommen wird.

Die zweite vorgeschlagene Entwicklungsphase propagiert unter dem Titel „Lebensader Lange Linie“ eine Stärkung der Binnenerschließung der Siedlung, die heute bereits als „Schlaatzer Welle“ bekannt ist. Vorgesehen ist dabei ein durchgehender, blau-grüner und nutzungsgemischter „urbaner Kiezkorridor“, der eine Sequenz von Nachbarschaftsplätzen aufreiht und dabei auch den mit einer Zentrumsfunktion versehenen Schilfhof sowie den Magnus-Zeller-Platz als Quartiers-Entree aufnimmt.

Als Weiterführung der zweiten Phase wird eine weitere Erschließungsebene hinzugefügt, die in der Lage ist, die Zugänglichkeit in die Tiefe der Siedlung zu führen bzw. einen über den Quartiersrand hinausreichenden Anschluss zu schaffen. Die als „Nachbarschaftsbänder“ bezeichneten, von der „Langen Linie“ abzweigenden Wegverbindungen nach Innen und Außen sind dabei als weitestgehend verkehrsbefreite, durchgrünte Aufenthaltsbereiche für die jeweilig angrenzenden Bewohner angelegt. So entstehen einerseits Verbindungsstücke zwischen den benachbarten Häusern und andererseits zusätzliche Gemeinschaftsbereiche neben den Höfen und Gärten im Blockinnerem. Zusätzlich wird das gewünschte Motiv einer blau-grünen Aufwertung weiter ins Quartier eingewoben.

Perspektive auf die „Lange Linie“

Perspektive auf die „Lange Linie“

Grafik: Octagon Architekturkollektiv

Eine weitere, vor der vierten und letzten vorgestellten Phase nennenswerte Erschließung betrifft die Zugänglichkeit für den Autoverkehr innerhalb der Siedlung. Um dem Wunsch nach einer weitestgehend autofreien und damit potenziell gemeinschaftlich nutzbaren Verkehrsfläche gerecht zu werden, schlägt der Masterplan zwei „Verkehrsloops“ vor. Diese werden jeweils an die Haupterschließungsstraßen angeschlossen, führen hinein in die Siedlung bis zur „Langen Linie“ und dann wieder zurück zu den Haupterschließungsstraßen. Ziel dieser beiden Loops ist die Konzentrierung des Autoverkehrs auf zwei Anliegerstraßen innerhalb des Quartiers, um den Rest des Schlaatz autofrei zu gestalten. Der damit verbundene Wegfall der Autostellplätze wird mit mehreren hybriden Mobility Hubs kompensiert, die entlang der Loops und der äußeren Erschließungsstraßen vorgesehen sind. So soll der aufkommende Autoverkehr punktuell an mehreren Stellen aufgefangen werden, ohne dass die direkte Erreichbarkeit des jeweiligen Wohnbereichs in zu weiter Ferne liegt. Für alle Bewohnerinnen und Bewohner, die aufgrund von Alter oder körperlicher Einschränkungen auf einen Stellplatz in direkter Nähe zur Wohnung angewiesen sind, sind barrierefreie Parkplätze nach wie vor im Inneren des Quartiers vorgesehen.

In der vierten von Octagon formulierten Phase sollen „die Höfe insbesondere in Richtung Nuthe komplettiert, sowie die Nachverdichtung in den Innenhöfen vorangetrieben“ werden. Die in den vorherigen Phasen mit dem Typologie-Baukasten bereits begonnene Arrondierung der Blockstrukturen findet hier ihre Fortführung. Wobei die Nachverdichtung der Innenhöfe in dieser letzten Phase vornehmlich in Form von wohnraumerweiternden Anbauten oder Laubengängen gefördert werden soll.

Grundriss „Lange Linie“ mit Neuplanungen in rot, o. M.

Grundriss „Lange Linie“ mit Neuplanungen in rot, o. M.

Grafik: Octagon Architekturkollektiv

Raus aus der Ecke

In ihrem Buch „Die Stadt als Architektur“ konstatieren die Architekturtheoretiker und Stadtplaner Sophie Wolfrum und Alban Janson „Das historische Erbe muss man für die Städte Europas nicht mehr verteidigen, es sei denn jenes der jüngsten Architekturgeschichte der 1970er- und 1980er-Jahre, das noch nicht als Erbe nobilitiert ist.“ Das beträfe auch den Schlaatz. Das ist insofern bemerkenswert, als das Frau Wolfrum ihres Zeichens einerseits von 2017 bis 2023 Vorsitzende des Gestaltungsbeirats der Stadt Potsdam war und andererseits für den hier besprochenen Wettbewerb den

Juryvorsitz inne hatte. An anderer Stelle wird im Buch dann zu bedenken gegeben, dass „Wer als Stadtplaner glaubt, die effiziente Organisation von sozialen, ökonomischen und administrativen Faktoren und Prozessen könnte die schöpferische Arbeit an der Form ersetzen, drückt sich um die Verantwortung für die architektonische Gestalt der Stadt“. Man darf Octagon und GM013 in diesem Sinne bescheinigen, dass sie ihrerseits der Verantwortung nachgekommen sind und einen durchaus schöpferischen Beitrag geleistet haben. Denn tatsächlich ist die Idee, eine Plattenbaugroßwohnsiedlung der späten Nachkriegsmoderne durch die bauliche Fortführung des Bestands zu einem kompakteren Städtebau zu verhelfen, in Deutschland bisher kaum in Erscheinung getreten. Der Schlaatz könnte so zu einem echten Vorreiter werden und wäre damit gerechtfertigt nobilitiert.

Hartmut Raendchen/DBZ

Der Typologiebaukasten mit den unterschiedlichen Neu- und Anbauten, o. M.

Der Typologiebaukasten mit den unterschiedlichen Neu- und Anbauten, o. M.

Grafik: Octagon Architekturkollektiv

Die Baustruktur des Bestands mit den aktuellen Sanierungsständen

Die Baustruktur des Bestands mit den aktuellen Sanierungsständen

Grafik: Octagon Architekturkollektiv

Es ist erstaunlich, wieviel Wohnraum (ca. 2 000 WE) als Neubau in einem Bestandsquartier entstehen kann, ohne das großflächiger Abriss oder eine starke Transformation des Quartiers die Folge sind. Durch das Prinzip des „Weiterbauens“ entsteht eine behutsame stadträumliche Weiterentwicklung des Quartiers, mit dem Ziel eine Beziehung zwischen Bestand und Neubau zu schaffen, von der beide Seiten profitieren.«

DBZ-Heftpartner Octagon Architekturkollektiv, Leipzig

Projektdaten

Objekt: Am Schlaatz

Standort: Potsdam

Ausloberin: Landeshauptstadt Potsdam

Städtebau: Octagon Architekturkollektiv, Leipzig,

www.octagon-architekturkollektiv.net

Team: Henry Fenzlein, Markus Wiese, Julia Köpper, Philip Stapel, Marine Robin, Serafima Kreusch, Katharina Haker

Landschaftsarchitektur: GM013 Landschaftsarchitektur, Berlin, www.gm013.la

Team: Paul Giencke, Yotam Olshaker, Yihan Fang, Keqi Lu, Konstatin Gelfrich

Status: Bebauungsplan in Aufstellung, Beschlussvorlage vsl. Ende 2026

Flächenangaben

Bruttogrundfläche (BGF) Bestand: 439 565 m2

Bruttogrundfläche Neu: 363 756 m2

Bruttogrundfläche Abriss: 34 155 m2

Wohnungeinheiten (WE) Bestand: 5 664

Wohnungseinheiten Neu: 2 049, davon 1 544 im Geschosswohnungsbau und 506 als Aufstockung

Wohneinheiten Abriss: 217

Wohneinheiten Umnutzung: 6

Bruttogrundfläche Gewerbe: 119 744 m2

Bruttogrundfläche Soziale Infrastruktur: 32 883 m2

Freiflächen privat: 428 649 m2, davon 147 210 m2 unversiegelt

Freiflächen Bildung und Gemeinschaft: 80 165 m2 unversiegelt

Freiflächen öffentlich: 143 859 m2, davon 129 344 m2 unversiegelt

Erschließungsflächen öffentlich: 285 250 m2

Weiterführende Informationen zum Planungsfortschritt im Schlaatz finden Sie auch unter:

www.wir-machen-schlaatz.de