WohnWerk, Mannheim

Auf einem ehemaligen Kasernengelände soll ein neues Wohnquartier entstehen. Eine genossenschaftliche Baugruppe nutzt diese Gelegenheit, um ihre Vorstellungen von einem nachhaltigen, energieeffizienten und flexiblen Zusammenleben zu realisieren. DGJ Architektur aus Frankfurt a. M. steuern die Idee bei, das Projekt in Skelettbauweise zu realisieren – und gleichzeitig Grundlagenforschung zu betreiben.

Foto: Thilo Ross/ DGJ Architektur

Foto: Thilo Ross/ DGJ Architektur

Baracken zu Wohnquartieren – mit dem Spatenstich für das Spirelli Areal geht im Jahr 2019 eine rund 80 Jahre währende militärische Nutzung des 82 ha großen Geländes im Südosten Mannheims zu Ende. Ab 1938 kasernierten die Nationalsozialisten hier ein Pionier-Bataillon der Wehrmacht. Nach der Befreiung bezogen im November 1945 gut 800 Angehörige der US-Streitkräfte Quartier in den verwaisten Unterkünften. Erst im Jahr 2012 wird eine zivile Nutzung des Geländes wieder zur Perspektive: Die US-Army zieht ab und die Stadt Mannheim entwickelt mit dem Rückkauf den Plan, auf 62 ha die Bundesgartenschau 2023 auszurichten. Sie soll künftig ein Teil des Grünbandes der Stadt sein. Auf einem Teilgelände von 20 ha sollen zusätzlich 1800 Wohneinheiten für bis zu 4 500 Bewohnerinnen und Bewohner geschaffen werden. 70 Prozent sollen in Mehrfamilienhäuser entstehen, 30 Prozent in Einfamilienhäuser. Der Anteil an preisgünstigem Wohnraum soll ebenfalls bei bis zu 30 Prozent liegen.

Das WohnWerk ist eines dieser Mehrfamilienhäuser, die in der Folge entstehen. Als genossenschaftlicher Wohnungsbau verfolgt die Bauherrenschaft auch soziale Ziele, vor allem aber hat sich die Gruppe von Beginn an vorgenommen, möglichst grün zu bauen – im übertragenen wie wörtlichen Sinne. „Bereits in den ersten Gesprächen mit der Bauherrenschaft zeichnete sich ab, dass die Gruppe sehr viel Wert auf eine nachhaltige Bauweise und einen Bezug zur Natur legt“, erinnert sich Frederik Ehling, leitender Architekt des Projekts und Partner bei DGJ Architektur aus Frankfurt a. M. Die Genossenschaftler waren mit den Plänen für das Collegium Academicum (2023) in Heidelberg vertraut, bei dem DGJ mit dem Skelettbau und flexiblen Grundrissen experimentierte, und waren deshalb auf das Büro zugegangen. „Der Gründer Hans Drexler erkannte die Chance, auch bei diesem Projekt die praktische Planung mit Forschungsfragen zu verknüpfen.“

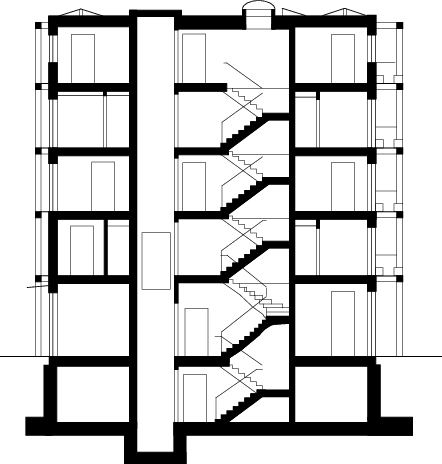

Harter Kern: Das Treppenhaus mit Fahrstuhlkern wurde aus

Harter Kern: Das Treppenhaus mit Fahrstuhlkern wurde aus

Stahlbeton gefertigt

Foto: Thilo Ross/ DGJ Architektur

Mehr Flexibilität, weniger Quadratmeter

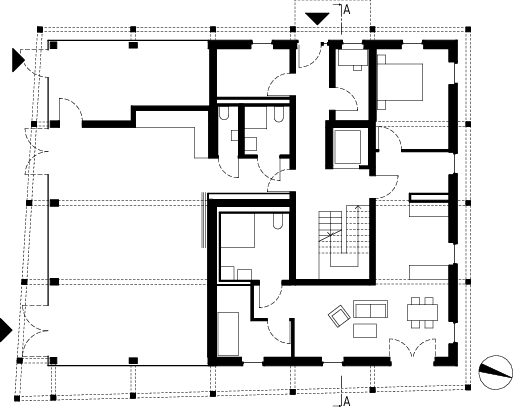

Ziel war es, den Quadratmeterverbrauch pro Kopf zu reduzieren und gleichzeitig Grundrisse zu schaffen, die flexibel auf die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner reagieren. „Deshalb haben wir auf der einen Seite Wert auf die sinnvolle Anordnung der Gemeinschaftsflächen gelegt und andererseits mit dem Skelettbau die Grundlage dafür geschaffen, dass sich die Hausgemeinschaft das Gebäude relativ frei – auf einem Raster von rund 3 x 3 m – aneignen kann“, sagt Frederik Ehling. Auf vier mal fünf Feldern entstehen so maximal 180 m² Fläche je Etage. Vor allem im Keller- und Erdgeschoss kompensieren die Planer dabei die effizienten Grundrisse zwischen 27 m² für eine 1,5-Zimmer und 72m² für eine 3,5-Zimmer-Wohnung. Kellerparzellen für jede Einheit werden im Untergeschoss um einen Technikraum und eine 50,5 m² große Gemeinschaftswerkstatt sowie ein fast ebenso großes Lager ergänzt. Außerdem finden hier bis zu 30 Fahrräder einen Stellplatz. Das Untergeschoss ist über den Fahrstuhl im Erschließungskern erreichbar. Im Erdgeschoss liegen gut zugänglich alle öffentlich nutzbaren Räume, die zur BUGA23 ausgerichtet sind. Hier befindet sich auf 58 m²„ das machbar“, ein seitens der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP geforderter öffentlicher Raum, der heute für Yogakurse, Lesungen oder Feierlichkeiten vermietet wird, sowie ein Gemeinschaftsraum, der durch einen Raumteiler auf 116 m² erweiterbar ist. Außerdem gibt es ein zusätzliches WC, Briefkästen, Stellplätze für Kinderwagen, Rollatoren oder Rollstühle und einen von außen zugänglichen Müllraum. Eine rollstuhlgerechte Wohnung zum Innenhof schafft barrierefreien Wohnraum, der auch ohne Aufzug auskommt.

Offen für eigene und fremde Ideen: „das machbar“ (im Bild) ist als öffentlicher Raum geplant, der auch anderen Kiezbewohnern zugänglich gemacht wird. Den benachbarten Gemeinschaftsraum teilen sich dagegen nur die Bewohnerinnen und Bewohner

Offen für eigene und fremde Ideen: „das machbar“ (im Bild) ist als öffentlicher Raum geplant, der auch anderen Kiezbewohnern zugänglich gemacht wird. Den benachbarten Gemeinschaftsraum teilen sich dagegen nur die Bewohnerinnen und Bewohner

Foto: Thilo Ross/ DGJ Architektur

„Dadurch, dass der Skelettbau nur ein Platzangebot macht, sind in den Hochgeschossen darüber zahlreiche Wohnungstypen und Wohnformen denkbar, die wir in zehn Grundtypen von 1,5- bis 3,5-Zimmer-Wohnungen schematisiert haben“, erläutert Frederik Ehling. Momentan sei das eine gute Grundlage gewesen, um die unterschiedlichen Platzbedarfe unter den Parteien fair zu moderieren. Natürlich sei es derzeit noch nicht absehbar, ob die Bewohnerinnen und Bewohner den vorhandenen Raum neu untereinander aufteilen, wenn sich der Platzbedarf ändert. „Da ähneln sich die unterschiedlichen Konzepte, die ein flexibles Platzangebote schaffen – seien es nun die mineralischen Wohnregale von Frohn Rojas in Berlin oder unser Holzskelettbau in Heidelberg, Frankfurt oder eben hier in Mannheim.“ Durch die intensive Einbindung der Genossenschaft in die Planung sei die Voraussetzung für eine flexible Anpassung jedoch besonders gut – und dank der versetzbaren Innenwände aus Holzelementen leicht auszuführen. Auch in puncto Dauerhaftigkeit der Konstruktion sei das Material kein Nachteil: „Viele haben die Vorstellung, dass Beton am längsten steht. Aber natürlich kennen wir auch jahrhundertealte Gehöfte oder Kirchen aus Holz. Es kommt immer auf die Machart und das jeweilige Projekt an.“

Ein Skelett im Kreislauf

Den Vorteil des Holz-Skelettbaus sieht er jedoch in der generellen Kreislauffähigkeit des Materials. „Insbesondere dann, wenn man auf reversible Zimmermannsverbindungen aus Holz setzt, wie wir es beim Collegium Academicum und dem Projekt „Gemeinsam Suffizient Wohnen“ in Frankfurt a. M. getan haben.“ Diese Eigenentwicklung des Büros sei auch für das Projekt in Mannheim in der Diskussion gewesen. Man habe auch bereits an der – aus Gründen der seismischen Aktivität in Mannheim – geforderten zusätzlichen Torsionsfestigkeit der Verbindung in Auf- und Abwärtsbewegungen gearbeitet. Letztlich habe der beauftragte Holzbauer jedoch nicht die notwendige Zeit an der CNC-Fräse bereitstellen können, um sie zu fertigen: Pandemiebedingt waren Material und Produktionszeit zu diesem Zeitpunkt besonders teuer, weshalb man sich schließlich auf Metallverbindungen geeinigt habe. Dennoch habe man auch in Mannheim viele Vorzüge des Skelettbaus ausspielen können: Die Entscheidung für vorgefertigte Wandelemente aus der Fabrik und just-in-time-Lieferung auf die Baustelle verkürzten die Verarbeitungszeit, reduzierten die Baustellenlogistik und wirkten sich nicht zuletzt äußerst positiv auf die CO₂-Bilanz des Projekts aus. Das Büro berechnete 2,13 kg des CO₂-Äquivalenten-Verbrauchs (kg CO₂-Äqv./m²NGFa) – das seien 22 Prozent des Verbrauchs, der üblicherweise beim Bau eines vergleichbaren konventionellen Gebäudes anfielen (9,6 kg/m²). Selbst der Zielwert der 2 000-Watt-Gesellschaft liege mit 8,5 kg/m² deutlich höher.

Für Überarbeitungen sehen es die Architekten nicht als Hindernis an, wie hier aus dem Raster zu springen oder Stützen im Raum zu platzieren, um so den Spielraum der flexiblen Nutzung noch zu erweitern

Für Überarbeitungen sehen es die Architekten nicht als Hindernis an, wie hier aus dem Raster zu springen oder Stützen im Raum zu platzieren, um so den Spielraum der flexiblen Nutzung noch zu erweitern

Foto: Thilo Ross/ DGJ Architektur

In einer Blockrandbebauung ohne Kellergeschoss ließen sich diese Werte vielleicht noch einmal verbessern – aber die Gegebenheiten vor Ort, die Gestaltungsrichtlinien des Quartiers und die Wünsche der Bauherrenschaft müsse man eben immer auch berücksichtigten. So wurden im konkreten Fall etwa die Versorgungsleitungen im Quartier in Aufschüttungen verlegt, womit bereits vor Projektbeginn eine knapp 2 m tiefe Baugrube vorhanden war und ein Kellergeschoss die beinahe logische Konsequenz.

Fassadengrün standardisieren

Manchmal spielen die Gestaltungsrichtlinien den Planern aber auch in die Karten: „Auf der Südseite, zum BUGA-Gelände, waren keine auskragenden Balkone erlaubt. Als umlaufende zweite Fassade, die zusätzlich Loggia-Balkone ermöglichte, konnten wir unser Begrünungskonzept jedoch sehr leicht realisieren“, sagt Frederik Ehling. Das heute auffälligste Merkmal des Gebäudes entsprang der Idee, belastbare Daten für die Standardisierung einer Grünfassade zu sammeln. „Im Forschungsverbund mit dem Lehrstuhl von Nicole Pfoster an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen sowie der ina Planungsgesellschaft haben wir daher Pflanzsysteme und Pflanzen auf ihre Robustheit und Eignung getestet.“

Da die Gestaltungsrichtlinie keine vorghängten Balkone zum BUGA-Gelände erlaubte, schuf DGJ Architektur mit der begehbaren Grünfassade gleichzeitig Loggiabalkone für die Bewohnerinnen

Da die Gestaltungsrichtlinie keine vorghängten Balkone zum BUGA-Gelände erlaubte, schuf DGJ Architektur mit der begehbaren Grünfassade gleichzeitig Loggiabalkone für die Bewohnerinnen

Foto: Thilo Ross/ DGJ Architektur

Damit die Grünfassade einen echten Beitrag zur Verschattung und zum Mikroklima leisten kann, so die Überlegung, kommt es vor allem auf zwei Faktoren an: einfache Pflege und verlässliches Wachstum. Statt auf Hightech setzten die Planer deshalb auf eine einfache Tropfbewässerung mit gesammeltem Regenwasser, das aus einer Zisterne mittels selbsterzeugter Solarenergie auf die Etagen gepumpt wird. Einfache Pflanzkübel auf der begehbaren, vorgestellten Holzkonstruktion erlauben schnellen Zugang und – bei Bedarf – Austausch der Pflanzen durch die Bewohnerinnen und Bewohner. Etagengebundene Pflanzen an Rankhilfen, die eine Wuchshöhe von lediglich 2-3 m haben, verhindern zudem, dass eine kranke Pflanze eine große Lücke in das Verschattungskonzept reißt. „Mit dem Forschungsprojekt wollen wir mittelfristig ein Grünfassadensystem entwickeln, das in die anerkannten Regeln der Technik eingeht.“ Für das aktuelle Projekt durften sie die Verschattungsleistung des Grüns noch nicht mitbilanzieren, weshalb zusätzlich Roll-Jalousien montiert sind. Künftig soll das jedoch der Fall sein. Mit diesem „Exoskelett“ spiegelt das Projekt zudem sein Konstruktionsprinzip auf die Fassade.

Die begrünte Fassade ist für die Bewohnerinnen und Bewohner rundum zugänglich, was die Pflege und den Austausch der Pflanzen deutlich erleichtert

Die begrünte Fassade ist für die Bewohnerinnen und Bewohner rundum zugänglich, was die Pflege und den Austausch der Pflanzen deutlich erleichtert

Foto: Thilo Ross/ DGJ Architektur

Insgesamt steht das KfW 40 Plus-Projekt aber jetzt schon sehr gut da. Vor allem dank konventionelleren Maßnahmen wie Wärmedämmung, Fernwärmeanschluss und Solar. Und dem genossenschaftlichen Baukonzept, das aus Sicht von Ehling sehr offen für unkonventionelle Lösungen und flexibel verhandelte Flächen ist. „Bei Eigentümergemeinschaften sind nachträgliche Grundrissänderungen natürlich schon rein rechtlich viel schwieriger zu realisieren.“ Beim Wandel von Oliv- zu Fassadengrün kam diese Bauform den Planern jedenfalls sehr zugute.⇥Jan Ahrenberg/DBZ

Projektdaten

Objekt: dgj253 Wohnwerk

Standort: Mannheim

Typologie: Gemeinschaftliches genossenschaftliches Wohnen

Bauherrschaft: Wohnwerk e.G.

Nutzung: Wohnwerk e.G.

Architektur: DGJ Architektur, www.dgj.eu

Team: Hans Drexler, Frederik Ehling, Anna Bulavintseva, Léa Charpentier

Bauleitung: AndOffice, www.andoffice.com

Generalunternehmung: Baumgarten, www.baumgarten-bauen.de

Bauzeit: 12.2020 – 5.2023

Grundflächenzahl: 2,5

Nutzfläche gesamt: 1 118 m²

Brutto-Grundfläche: 1 560 m²

Brutto-Rauminhalt: 4 949,73 m²

Fachplanung

Tragwerksplanung: Ingenieurbüro von Fragstein,

www.von-fragstein.com

TGA-Planung: Ingenieurbüro Theuer

Fassadentechnik: DGJ Architektur, dgj.eu

Lichtplanung: DGJ Architektur, dgj.eu

Innenarchitektur: DGJ Architektur, dgj.eu

Landschaftsarchitektur: DGJ Architektur, dgj.eu

Energieberatung/-planung: INA Planungsgesellschaft,

www.ina-darmstadt.de

Brandschutz: Rüdiger Th. Günther

Energie

Primärenergiebedarf: 20,7 kWh/m²a nach EnEV

Endenergiebedarf: 19,5 kWh/m²a nach EnEV

Jahresheizwärmebedarf: 12,35 kWh/m²a nach EnEV

U-Werte Gebäudehülle:

Außenwand hinterlüftet: U = 0,13 W/(m²K)

Außenwand Stb: U = 0,14 W/(m²K)

Bodenplatte: U = 0,19 W/(m²K)

Dach 5. OG: U = 0,10 W/(m²K)

Dach 4. OG: U = 0,19 W/(m²K)

Fenster: Uw= 0,72–0,83 W/(m²K)

Verglasung: Ug= 0,5–0,6 W/(m²K),

Ug-total (mit Sonnenschutz) = 0,04 W/(m²K)

Luftwechselrate: n50= 1,5/h