Oberbillwerder, Hamburg

Nur wenige S-Bahn-Stationen östlich des Hamburger Zentrums entsteht mit Oberbillwerder das nach der HafenCity größte städtebauliche Projekt Deutschlands. Der neue Stadtteil im Bezirk Bergedorf soll der wachsenden Hansestadt künftig neuen Lebens- und Wohnraum bieten. Die Landschaft ist heute noch von weitläufigen Feldern und strukturierten Gewässern geprägt. Für die Gestaltung des Masterplans war ein bedachter Umgang mit dieser Kulturlandschaft entscheidend.

Grafik: ADEPT mit Karres + Brands / IBA Hamburg

Grafik: ADEPT mit Karres + Brands / IBA Hamburg

Bereits seit den 1960er-Jahren wird in Bergedorf im großen Maßstab geplant und gebaut. So entstand nordöstlich der dort verlaufenden S-Bahn-Schienen in den 1960er- und 1970er-Jahren der Stadtteil Bergedorf-West. Die ersten Einwohnerinnen zogen bereits im Jahr 1970 hier ein. Zwischen den 1980er- und 1990er-Jahren wuchsen dann sukzessive die Stadtteile Neuallermöhe-West und Neuallermöhe-Ost heran. Bergedorf ist der größte Bezirk Hamburgs und trotz seiner schrittweisen Verdichtung derjenige mit der geringsten Einwohnerinnenzahl. Zum Ende der 1990er-Jahren wurde über eine Bebauung der Felder nördlich der Schienen diskutiert – damals unter der Bezeichnung „Neuallermöhe III“, heute Oberbillwerder. Zum Wettbewerb kam es damals nicht, nun aber steht eine Bebauung wieder auf der Tagesordnung.

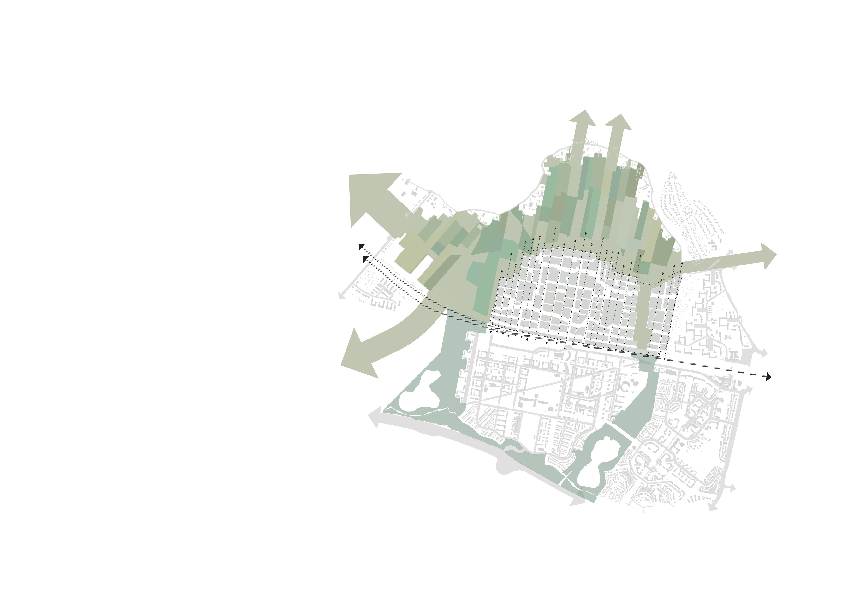

Der Bezirk Bergedorf und die geplanten Verbindungen zu den Nachbarorten sowie der Hamburger Innenstadt

Der Bezirk Bergedorf und die geplanten Verbindungen zu den Nachbarorten sowie der Hamburger Innenstadt

Grafik: ADEPT mit Karres + Brands / IBA Hamburg

Unter dem Motto „Mehr Stadt in der Stadt“ entschloss sich der Hamburger Senat vor rund 15 Jahren, der steigenden Knappheit an bezahlbarem Wohnraum in der Hansestadt entgegenzuwirken. Das Ziel, jährlich 10 000 neue Wohnungen zu realisieren, stieß jedoch in den inneren Bezirken aufgrund erschöpfter Flächenreserven und geringer Möglichkeit des Bestandausbaus an seine Grenzen. So ergänzte der Senat im Jahr 2016 die erste mit einer zweiten Strategie: Mit „Mehr Stadt an neuen Orten“ sollen neben den inneren Hamburger Stadtbereichen auch bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen verdichtet werden. Einer dieser „Neuen Orte“ ist der Bezirk Bergedorf.

Viel ist von Oberbillwerder und seinen neuen Stadtquartieren noch nicht zu sehen, doch die vom dänischen Büro ADEPT in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Büro Karres en Brands entwickelte Vision scheint ehrgeizig und vielversprechend zu sein.

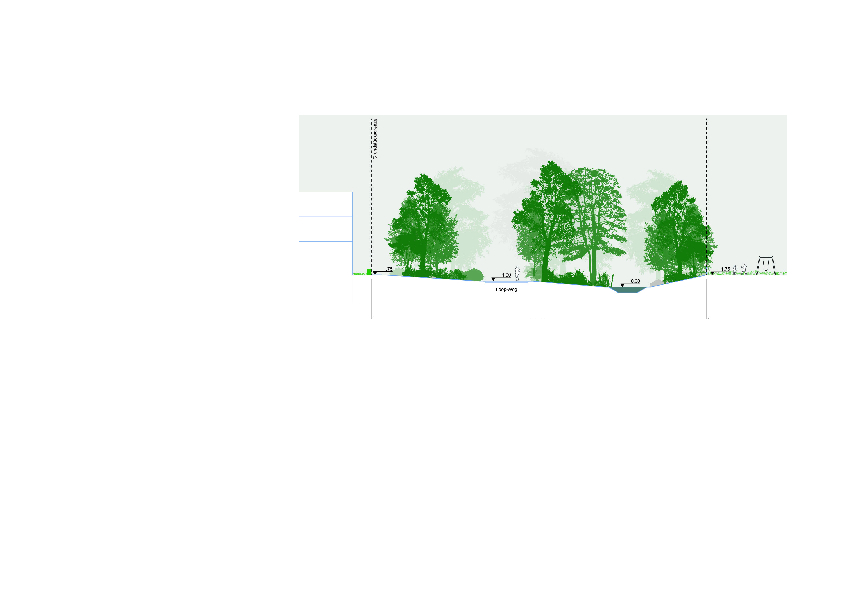

Oberbillwerder orientiert sich an der Kulturlandschaft der angrenzenden Feldern

Oberbillwerder orientiert sich an der Kulturlandschaft der angrenzenden Feldern

Grafik: ADEPT mit Karres + Brands / IBA Hamburg

Wettbewerblicher Dialog

Den Auftakt dieser umfangreichen städtebaulichen Aufgabe bildeten zwischen 2016 und 2017 mehrere Veranstaltungen, darunter eine Ideenwerkstatt mit Expertinnen sowie eine öffentliche Informationsveranstaltung für die heutigen und künftigen Bewohnerinnen des Bezirks. Daraufhin leitete die IBA Hamburg, Bauherrin und Auftraggeberin, im Sommer 2017 einen wettbewerblichen Dialog nach Vergaberecht ein. Dieser ermöglicht eine größere Transparenz in der Ausführung der Lösungsvorschläge, da die Auftraggeberin alle Informationen mit den Teilnehmenden teilt. Außerdem macht er eine Öffentlichkeitsbeteiligung möglich, was in einem reinen Planungswettbewerb nicht möglich wäre. Angesichts der Größe des Projekts war es allen Seiten wichtig, die Entscheidungen über die Planungsteams hinaus zu gestalten und „Transparenz und Diskursfreudigkeit als wegweisend zu betrachten“, wie es auch im Auslobungstext heißt. Das galt sowohl für die Einbeziehung der Bürgerinnen als auch für die Fachöffentlichkeit. „In einem Vergabeverfahren muss man im Unterschied zu einem Planungswettbewerb die Architektenkammer nicht beteiligen“ erklärt Tanja Jauernig. Sie ist bereits seit Beginn des Verfahrens mit dem Projekt vertraut. „Wir haben es aber trotzdem gemacht, da es sich um das erste Mal handelte, dass in diesem Umfang in Hamburg geplant wurde. Alle wollten möglichst viel Beteiligung.“ Die Stadtplanerin war bereits im Büro Luchterhandt tätig, als dieses den wettbewerblichen Dialog koordinierte und wechselte später zu ADEPT, das sich mit seinem Masterplan für das Gebiet durchsetzen konnte. In Deutschland wurde diese Verfahrensart erstmals für ein städtebauliches Projekt angewandt. „Der Dialog wurde dann zum Vorbild für viele andere Vorhaben in der Region und darüber hinaus“, so Jauernig.

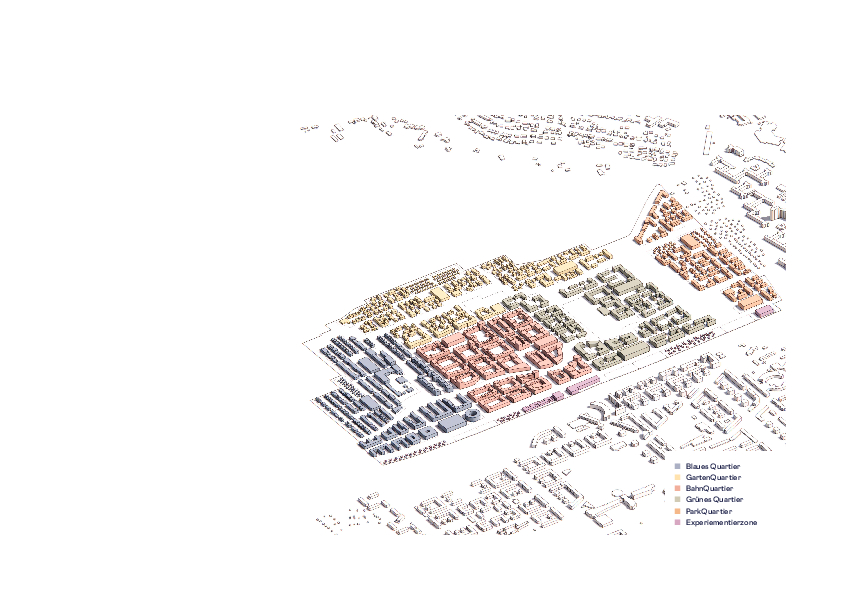

Die fünf geplanten Quartiere und die Experimentierzone

Die fünf geplanten Quartiere und die Experimentierzone

Grafik: ADEPT mit Karres + Brands / IBA Hamburg

Die Aufgabenstellung für das ca. 120 ha große Areal sah 6 000 bis 8 000 Wohnungen und bis zu 7 500 Arbeitsplätze vor. „Die Angabe der Zahl der ‚Arbeitsplätze‘ anstelle einer Flächenangabe war ungewöhnlich. Das lag jedoch daran, dass eine Mischung aus Wohnen, Arbeiten und weiteren Nutzungen überwiegen sollte und keine monofunktionalen Gebiete entstehen sollten“, erklärt Jauernig weiter.

Der wettbewerbliche Dialog wurde in zwei Phasen unterteilt. Über einen europaweiten Teilnahmewettbewerb wurden zwölf internationale Büros ausgewählt, die sich in der ersten Phase mit dem Gebiet auseinandersetzten. Nach einer Auswertung der Ergebnisse durch ein mehrstufiges Punktesystem wählte die Ausloberin vier Planungsbüros aus. In der zweiten Dialogphase haben die Finalisten ihre Entwürfe überarbeitet und im Sinne eines Vergabeverfahrens auch ein Honorarangebot abgegeben.

Durchsetzen konnte sich schließlich der Entwurf „The Connected City“ von ADEPT mit dem Landschaftsarchitekturbüro Karres en Brands. Das Team konnte sich dann auch für die Neuvergabe der Funktionspläne im Jahr 2019 qualifizieren.

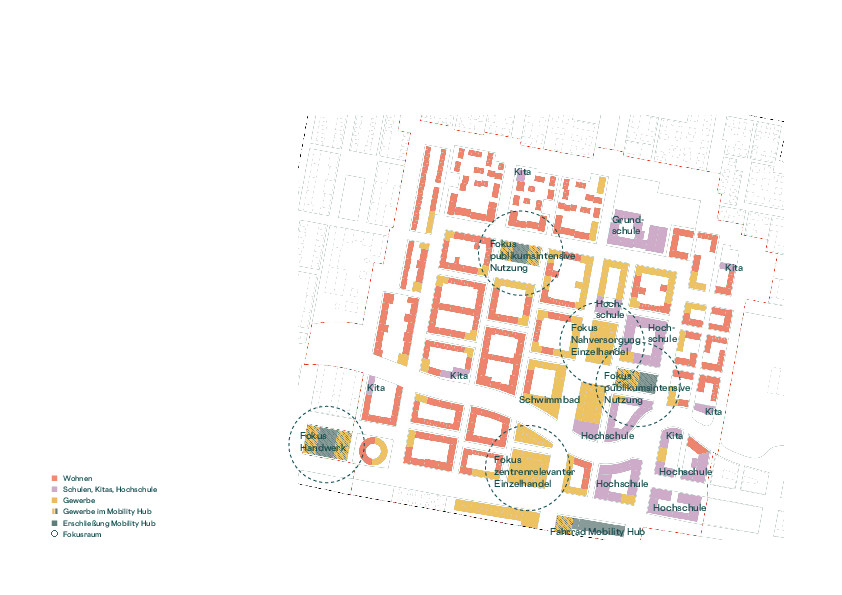

Der Funktionsplan für den Bereich 1a. Für das Gebiet ist ein großzügiges Kultur- und Gewerbeangebot auch für die Nachbarorte geplant, mit dem Ziel, aus Oberbillwerder keine „Insel“ zu machen

Der Funktionsplan für den Bereich 1a. Für das Gebiet ist ein großzügiges Kultur- und Gewerbeangebot auch für die Nachbarorte geplant, mit dem Ziel, aus Oberbillwerder keine „Insel“ zu machen

Grafik: ADEPT mit Karres + Brands / IBA Hamburg

Vom Funktionsplan zum B-Plan

Während der Masterplan den Entwurf für eine städtebauliche Aufgabe darstellt, sind Funktionspläne die Konkretisierung des Gesamtkonzepts. Sie bilden die planerische Grundlage für den Bebauungsplan (B-Plan), der wiederrum als planungsrechtliche Grundlage für die weitere Vergabe der Grundstücke und deren Bebauung gilt. Für Oberbillwerder wurde bisher der Funktionsplan für den Bereich 1a erstellt. Die dort festgehaltenen Regeln und Quartierseigenschaften gelten heute für das gesamte Gebiet.

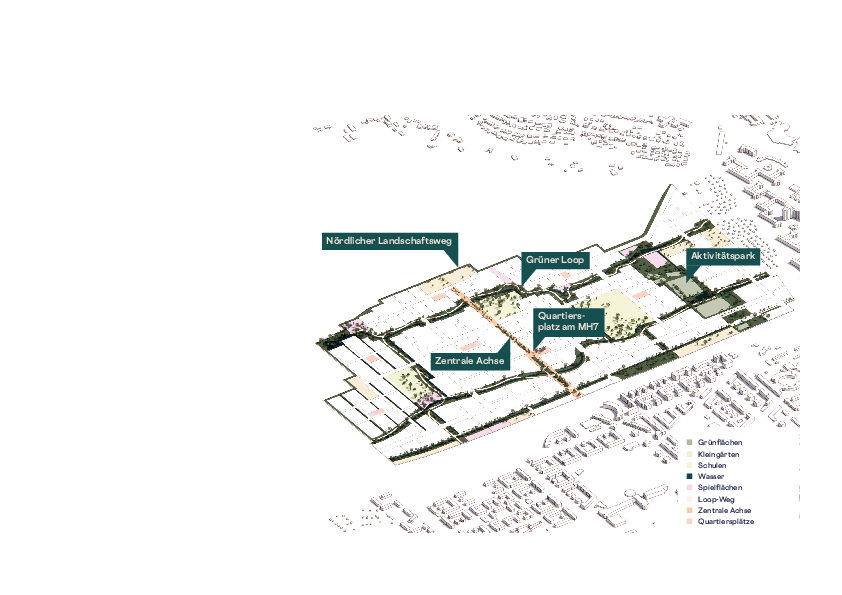

Eine Übersicht der Freiräume. Zusätzlich zum „Grünen Loop“ soll es weitere Frei- und Grünflächen mit zahlreichen Fließgewässern geben

Eine Übersicht der Freiräume. Zusätzlich zum „Grünen Loop“ soll es weitere Frei- und Grünflächen mit zahlreichen Fließgewässern geben

Grafik: ADEPT mit Karres + Brands / IBA Hamburg

Zwischen der Erstellung des Funktionsplans und der Festlegung des B-Plans wurde nicht nur an den Gestaltungsregeln gefeilt, auch das Gebiet selbst wurde verändert und in der Fläche verkleinert. Einfluss auf die Veränderungen hatte insbesondere die erste Bezirkswahl nach Beschluss des Wettbewerbs im Jahr 2021. Die bereits von einigen politischen Seiten skeptisch betrachtete Bebauung von Oberbillwerder – u. a. im Namen des Schutzes der Natur- und Kulturlandschaft – hatte zur Folge, dass das zu bebauende Gebiet von 124 ha um 5,8 % verkleinert werden musste. Das entspricht einer Fläche von ca. 6 ha und hat Auswirkungen auf die Verteilung der Flächen und der geplanten Nutzungen. „Mit dem Start der Detaillierung des Masterplans in den Funktionsplan war die Arbeit und die Kommunikation mit den Akteur*innen ein politischer Puzzleauftrag – zusammen mit der IBA mussten wir oft auf zahlreiche Bedarfe und Wünsche des Bezirks und der Hamburger Fachbehörden reagieren“, so Tanja Jauernig. Etwas später entschieden der Bezirk gemeinsam mit der Wissenschaftsbehörde (BWFG) und der Behörde für Stadtentwicklung (BSW), die LifeScience Fakultät der Hochschule Hamburg (HAW) nach Oberbillwerder zu verlegen. So mussten die Funktionen und Nutzungen nochmals überarbeitet und die dem Wohnen zugeteilten Flächen angepasst werden.

Der Masterplan für Oberbillwerder „setzt sich aus verschiedenen vermeintlich einfachen Überlegungen zusammen“, sagt Jauernig. Ein grundlegender Gedanke, der alle Quartiere eint, ist die Verbindung der Stadtteile mittels Grünräumen, die ihrerseits wichtige Mobilitätsadern für den langsamen Verkehr bilden. Auch soziale Einrichtungen wie Schulen oder Kitas sollen an diesen sogenannten Grünen Loop grenzen. Dieses mal mehr, mal weniger breite, begrünte Band wird auch zur Hauptretentionsfläche.

Der autofreie Grüne Loop ist gleichzeitig Retentionfläche sowie Grün- und Verbindungsraum für den gesamten Stadtteil

Der autofreie Grüne Loop ist gleichzeitig Retentionfläche sowie Grün- und Verbindungsraum für den gesamten Stadtteil

Grafik: ADEPT mit Karres + Brands / IBA Hamburg

Die fünf Quartiere

Der Vorschlag von ADEPT unterteilt das Gesamt-Areal in fünf bzw. sechs Quartiere mit unterschiedlichen Verhältnissen von Frei-, Gewerbe- und Wohnflächen und mit jeweils sehr eigenem Charakter: das Bahnquartier, das Gartenquartier, das Grüne Quartier, das Blaue Quartier, das Parkquartier und eine Experimentierzone, die unmittelbar an die Gleise der S-Bahn angrenzt und als einzige Planfläche keine Wohnnutzung vorsieht.

Das Bahnquartier ist das am dichtesten bebaute Quartier. Es organisiert sich um die vom Bahnhof ausgehende zentrale Achse und sieht eine hohe Nutzungsmischung aus Wohnen und Arbeiten vor. Diese verschiedenen Nutzungen sind in den Bauvolumen so angeordnet, dass Gewerbe nach außen und Wohnen nach innen gerichtet ist.

Östlich des Bahnquartiers ist das Grüne Quartier durch gelockerte Blockstrukturen charakterisiert. Während an anderen Stellen des Masterplans der Grüne Loop die Grenze zwischen den Quartieren darstellt, durchquert er das Grüne Quartier und entwickelt sich hier am stärksten in seiner Breite. Zwischen dem Grünem- und dem noch östlicher gelegenen Parkquartier erstreckt sich ein „Aktivitätspark“, der mit seinen Freiflächen für Sport und Freizeit den Bewohnerinnen des gesamten Bezirks zur Verfügung steht.

Bei höherem Wasserstand könnten die angrenzenden Flächen überflutet werden

Bei höherem Wasserstand könnten die angrenzenden Flächen überflutet werden

Grafik: ADEPT mit Karres + Brands / IBA Hamburg

Nördlich des Bahnquartiers liegt das Gartenquartier. Dieses ist im Süden von Mehrfamilienhäusern und im Norden von verdichteten Einfamilienhäusern geprägt, die an die bestehende Landwirtschaft grenzen. Zwischen den Stadthäusern befinden sich gemeinschaftliche Freiräume, die einen organischen Übergang zu den Feldern schaffen sollen. Im Entwurf

von ADEPT mit Karres en Brands wird der thematische und

typologische Bezug zur Landwirtschaft auch in Form einer kleinteiligen Landschaft aus Gewächs- und Gemeinschaftshäusern hergestellt.

Wie der Name bereits suggeriert, orientiert sich das Blaue Quartier an den natürlichen Wassersträngen, den sogenannten „Wettern“, die bereits in den Feldern zu finden sind und die das strukturierte Raster für das Quartier vorgeben. Hier hat jedes Baufeld eine Seite mit direktem Zugang zum Wasser – mal als naturbelassener, mal als urbaner Raum gedacht – und eine „Grüne Seite“. Im Blauen Quartier sind vorwiegend verdichtete Stadt- und Reihenhäuser geplant.

Die im B-Plan festgelegte Geschossflächenzahl (GFZ) reicht von 1,2 bis 3,0. Eine GFZ von 3,0 ist am westlichen Stadteingang zulässig, hier für einige Sonderbauten und z. B. für die Baufelder der Hochschule. Für die Randbereiche wurde quartiersübergreifend eine GFZ von 1,2 festgelegt, die eine niedrigere Bebauung festschreibt und einen schrittweisen Übergang zu den Feldern rund um Oberbillwerder gewährleistet.

Das Entwässerungssystem im Bezirk Bergedorf. Der neue Stadtteil Oberbillwerder ist als Schwammstadt gedacht

Das Entwässerungssystem im Bezirk Bergedorf. Der neue Stadtteil Oberbillwerder ist als Schwammstadt gedacht

Grafik: ADEPT mit Karres + Brands / IBA Hamburg

Vom Wasser getrieben

Maßgebend und „treibend“ für die Entwicklung des gesamten Masterplans ist das Wasser. Angelehnt an Beispiele aus Dänemark und den Niederlanden sowie an die identitätsstiftende Wasserkultur Hamburgs, sollte auch hier Wasser eine Hauptrolle spielen. „Das Thema des Wassers und der Entwässerung hat den Entwurf auch gestalterisch bestimmt.“ Insbesondere das räumliche – und rechtliche – Verhältnis von privatem und öffentlichem Wasser hätte den Planerinnen vor vielen Herausforderungen gestellt. „Mit kaum einem anderen Thema habe ich mich so sehr auseinandergesetzt, wie mit diesem“, erzählt Tanja Jauernig weiter.

Oberbillwerder ist Teil der Bergedorfer Vier- und Marschlande. Nördlich fließt ein Nebenfluss der Elbe, die Bille, während die bereits angesprochenen „Wettern“ – natürliche Wasserstränge, die der Bewässerung und der Drainage der landwirtschaftlichen Felder dienen – das Areal strukturieren. ADEPT mit Karres en Brands haben dieses natürliche Wasservorkommen in ihren Entwurf von Anfang an mitgeplant.

Diese wichtige Ressource war auch Bestandteil von Einsprüchen gegen eine Bebauung von Oberbillwerder. So sieht die Initiative „Nein zu Oberbillwerder“ beispielsweise im Vorhaben eine Gefahr für den Wasserhaushalt des gesamten Bezirks. Hintergrund dieser Besorgnis sei, dass Bergedorf in den vergangenen Jahrzehnten besonders häufig von Starkregenereignissen getroffen wurde. Die Initiative fürchte eine Verschlimmerung der Folgen von erhöhtem Grundwasserspiegel durch eine extensive Flächenversiegelung. Erste planerische Einschätzungen zeigten sogar ein Potential, dass ein gekoppeltes Entwässerungssystem in Oberbillwerder möglicherweise den benachbarten Gebieten nach starken Regenfällen sogar entlasten könnte. Diese Idee wurde von der IBA nicht weiter verfolgt und letztlich wird für Oberbillwerder ein entkoppeltes Entwässerungssystem geplant. Dieser wird in Nord-Süd-Richtung und somit längs der Feldstruktur sowie der Wettern verlaufen.

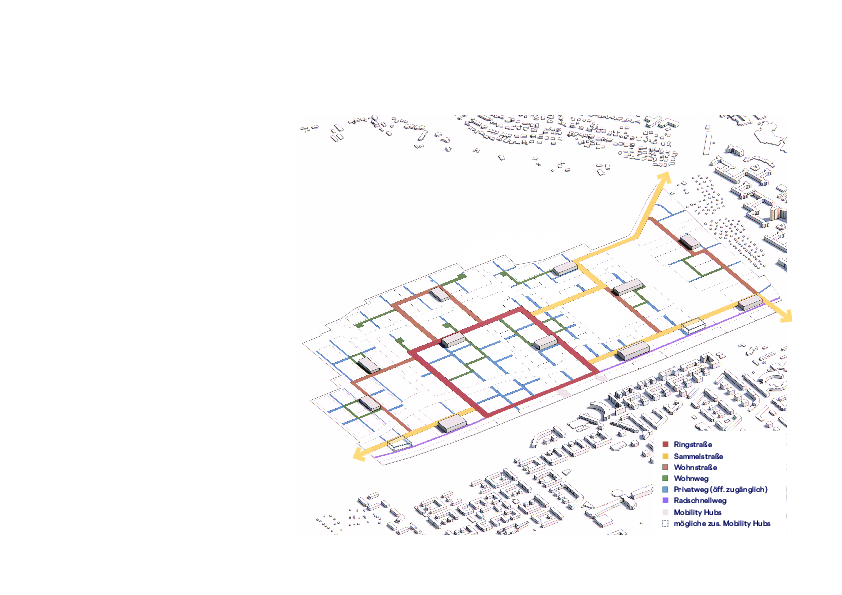

Das Verkehrskonzept für Oberbillwerder

Das Verkehrskonzept für Oberbillwerder

Grafik: ADEPT mit Karres + Brands / IBA Hamburg

Besonders intensiv wurde der Vorschlag diskutiert, öffentliche Grünräume als Rückhalteflächen zu nutzen. Dadurch würde sich im Falle von erhöhtem Grundwasserspiegel das Stadtbild verändern, sodass immer wieder neue Landschaften entstehen. Wege, Sportanlagen, Spielplätze und Parks in Wassernähe würden dabei überflutet, was dem natürlichen Wasserzyklus helfen könnte und aufwendige technische Maßnahmen überflüssig macht. „Uns war wichtig, die Struktur aus dem Ort heraus zu entwickeln. Dabei haben wir uns unter anderem auf die Planungskultur aus Dänemark oder den Niederlanden gestützt. Wir haben versucht, ihre Wasserkultur nach Deutschland zu bringen“, erklärt Tanja Jauernig von ADEPT. Es wäre nicht einfach gewesen, denn der Bereitschaft, Wasser als etwas zu betrachten, das auch den öffentlichen Raum einnimmt, wäre mit Skepsis begegnet worden. „In vielen niederländischen Städten ist das aber durchaus normal. Überraschenderweise haben die Fachbehörden da aber letztlich doch mitgemacht“, so die Hamburger Stadtplanerin.

Gebäudetiefen im Bahnquartier

Gebäudetiefen im Bahnquartier

Grafiken: ADEPT mit Karres + Brands / IBA Hamburg

Freiräume im GartenQuartier

Freiräume im GartenQuartier

Grafik: ADEPT mit Karres + Brands / IBA Hamburg

Radschnellweg und Mobilty Hubs

Die bereits vorhandene S-Bahn-Anbindung war und ist für die Entwicklung des Bezirks und somit auch für die Oberbillwerders von entscheidender Bedeutung. Als zentraler Ankunftspunkt erschließt sie Neuallermöhe im Süden, Bergedorf-West im Osten und künftig auch Oberbillwerder im Norden.

Das Mobilitätskonzept des neuen Stadtteils ist fahrrad- und fußgängerfreundlich konzipiert. Von einer sogenannten Ringstraße, die von der Experimentierzone aus das Bahnquartier umschließt, gehen nach Osten und Westen Sammelstraßen aus. Diese großmaßstäblicheren Verkehrswege erschließen Oberbillwerder für den Kfz-Verkehr. Der PKW-Verkehr in den Quartieren beschränkt sich auf wenige autobefahrbare Wohnstraßen, während im Inneren zahlreiche autofreie Rad- und Gehwege entstehen. Der Grüne Loop bleibt dabei komplett autofrei. Ein Radschnellweg im Süden des neuen Stadtteils verbindet den Bezirk mit dem Hamburger Zentrum.

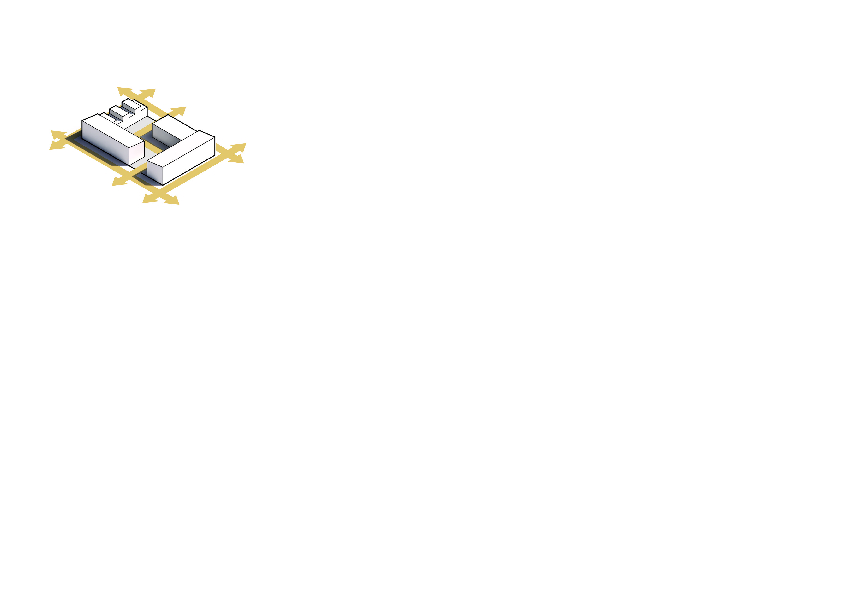

Um den öffentlichen Raum möglichst autofrei zu halten, sind elf „Mobility Hubs“ geplant. Diese sollen den ruhenden Verkehr aufnehmen und öffnen sich zu den geplanten Quartiers-plätzen. In der Erdgeschosszone entsteht ein vielfältiges Nachbarschaftsangebot: Cafés, Werkstätten und Läden ergänzen und bereichern die Car- und Bikesharing Stationen. Im öffentlichen Raum gilt zudem ein allgemeines Parkverbot, mit Ausnahme für barrierefreie Stellplätze.

Spielraum für Künftiges

Der Masterplan für Oberbillwerder zeichnet sich durch Flexibilität und Anpassungsfähigkeit aus. Die Vielfalt der vorgeschlagenen Bautypologien und Nutzungen versprechen ein durchmischtes Stadtbild, in dem sich Architektinnen und Planerinnen mit sozialen Themen genauso auseinandersetzten werden müssen, wie mit räumlichen und gestalterischen Qualitäten. Tanja Jauernig von ADEPT wünscht sich, dass es „ein Stadtteil wird, in dem ganz unterschiedliche Menschen wohnen.“ Auch, dass „öffentliche Räume entstehen, die wirklich genutzt werden und Teil des Quartiers und der Nachbarschaft werden. Alle, auch aus den benachbarten Stadtteilen, sollen sich hier gerne aufhalten.“

Im Herbst 2025 sind die ersten Erschließungsmaßnahmen für das Areal geplant. Wie sich die unterschiedlichen Angebote für Mobilität oder Nachbarschaft zueinander verhalten werden und vor allem, wie sie letztlich wirklich von den Bewohnerinnen und Besucherinnen genutzt werden, ist noch offen. Auch wie die Quartiere ihren jeweiligen Charakter entwickeln werden, wird sich erst nach der Vergabe der einzelnen Grundstücke und dem Umgang mit den konkreten Gestaltungsvorschlägen zeigen.

Sollte sich die Vision des dänischen Büros letztlich so verwirklichen, wäre der 105. Hamburger Stadtteil ein gelungenes Beispiel dafür, wie es stadtplanerisch möglich wird, im Hier und Heute zu bleiben und gleichzeitig Raum für Zukunft zu schaffen. Nicht als Utopie, sondern als Gleichgewicht zwischen Bedürfnissen und Wünschen der Bewohnerinnen und der Nutzerinnen.

Schließlich ist aber bei jedem Vorhaben das Politische der entscheidende Faktor: Denn bis Oberbillwerder mit seinen Quartieren steht, ist es noch ein langer Weg. Das Vorhaben bleibt, wie Jauernig bereits anmerkte, ein „politischer Puzzlerauftrag“, der erst Jahre, wenn nicht Jahrzehnte nach Fertigstellung ein vollendetes Bild ergeben wird.

Amina Ghisu/DBZ

Erschließung im Grünem Quartier

Erschließung im Grünem Quartier

Grafik: ADEPT mit Karres + Brands / IBA Hamburg

Erschließung im Blauen Quartier

Erschließung im Blauen Quartier

Grafik: ADEPT mit Karres + Brands / IBA Hamburg

Die Mobility Hubs nehmen den ruhenden Verkehr auf und sind zu den geplanten Quartiersplätzen ausgerichtet. Sie sind Angebote für die gesamte Nachbarschaft

Die Mobility Hubs nehmen den ruhenden Verkehr auf und sind zu den geplanten Quartiersplätzen ausgerichtet. Sie sind Angebote für die gesamte Nachbarschaft

Grafik: ADEPT mit Karres + Brands / IBA Hamburg

Oberbillwerder soll künftig bis zu 8 000 Wohnungen und 7 500 Arbeitsplätze anbieten. Der urbane Raum wird durch Naturflächen ergänzt, welche die bestehende Kulturlandschaft aufnehmen und fortführen

Oberbillwerder soll künftig bis zu 8 000 Wohnungen und 7 500 Arbeitsplätze anbieten. Der urbane Raum wird durch Naturflächen ergänzt, welche die bestehende Kulturlandschaft aufnehmen und fortführen

Grafik: ADEPT mit Karres + Brands / IBA Hamburg

Das Projekt zeigt, wie Planung auf der grünen Wiese gelingen kann. Die hohe Komplexität an Typologien, Nutzungsmischung und baulicher Dichte sowie freiräumlicher Vielfalt machen das Vorhaben sehr vielschichtig und sorgen dafür, dass es an Impulsen für eine lebendige Stadt nicht mangelt. Das Schwammstadtkonzept ist beispielgebend für neue Stadtquartiere. Der Bebauung der grünen Wiese wird mit höchsten ökologischen und stadtklimatischen

Ansprüchen begegnet.«

DBZ-Heftpartner Octagon Architekturkollektiv, Leipzig

Projektdaten

Objekt: Masterplan und Funktionsplan

Oberbillwerder

Standort: Hamburg, Bergedorf

Typologie: Gemischt genutzter Stadtteil aus

Wohnen und Gewerbe

Bauliche Typologien: Mehrfamilienhäuser,

Stadthäuser und verdichtete Einfamilienhäuser

Auftraggeberin: IBA Projektentwicklungsgesellschaft mbh & Co. KG, www.iba-hamburg.de

Städtebau und Landschaftsarchitektur: ADEPT, www.adept.dk & Karres en Brands,

www.karresenbrands.com

Team: Martin Laursen, Tanja Jauernig, Jens Peter Nielsen, Tatyana Eneva, Leon Wittmaack, Markus Ewald, Anne Ruff (ADEPT); Bart Brands, Darius Reznek, Volker Lescow, Davor Dusanic, Inga Zielonka, Silvia Viola (Karres en Brands)

Verkehrsplanung: ARGUS, www.argus-hh.de

Status: Bebauung beschlossen, Start der

Erschließungsmaßnahmen für 2025 vorgesehen

Zertifizierungen: Vorzertifizierung in DGNB Platin

Fachplanung

Im Wettbewerb auf Seiten ADEPT: Buro Happold

www.burohappold.com, Transsolar,

www.transsolar.com

Im Funktionsplan von der IBA beauftragt: ARGUS (technische Verkehrsplanung und Straßenentwässerung), www.argus-hh.de, Planersocietät (Mobilitätskonzept), www.planersocietaet.de, IOW und Fichtner Ingenieure (Wasserbau), www.fichtner.de, Steinfeld und Partner (Erdbau),

www.steinfeld-und-partner.de, Lärmkontor (Lärm), www.laermkontor.de, Evers und Partner (Bauleitplanung), www.ep-stadtplaner.de, Studio Animal Aided Design (AAD), www.animal-aided-design.de

Flächenangaben

Gesamtfläche Areal: 118 ha

Grundflächenzahl (GRZ): 0,4–0,8; 1 für

Sondernutzung HAW

Geschossflächenzahl (GFZ): 1,2–2,8; mehr bei Sondernutzung Mobility Hubs und HAW

Allgemeine Wohngebiete: ca. 24 ha

Gewerbegebiete: ca. 1,8 ha

Grün- und Freiflächen: ca. 28 ha

Flächen für Sport- und Spielanlagen: ca. 5 ha

Straßenverkehrsflächen: ca. 20 ha