Das kritische Denken und die Neugier fördern

Im Gespräch mit Prof. em. Dr.-Ing. E. h. mult. Stefan Polónyi www.ipp-ug.deAm 6. Juli 2020 feiert der in Gyula/Ungarn geborene Stefan Polónyi seinen 90. Geburtstag. Der Bauingenieur und Autor gilt als einflussreichster Bauingenieur Deutschlands in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seine Schüler leiten heute große Ingenieurbüros oder haben wichtige Lehrstühle inne. Im Februar 2020 hatten wir das Glück, dass Polónyi einen wichtigen Fachtext zur Bewehrung von Stahlbeton in der DBZ veröffentlichte, ungewöhnlich für ein Medium, das zwar ein Fachmagazin ist, jedoch selten so sehr in die Tiefe schaut. Der Geburtstag und die persönliche Begegnung mit diesem faszinierenden Menschen sind nun Anlass gewesen, mit ihm ein eher auch persönliches Gespräch zu führen. Über Gott und die gebaute Welt, über Wagner, über StudentInnen, die als Kunden KönigInnen sind und darüber, welches Beharrungsvermögen Normen und vorgefasste Meinungen haben können. Das Gespräch erschien erstmalig in der DBZ 07-08|2020, hier das ungekürzte Gespräch auf DBZ.de.

Sehr geehrter Herr Polónyi, zunächst einmal herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, mit der DBZ zu sprechen. Wir hatten vereinbart, dass das durchaus – und dem Anlass angemessen – ein persönlicheres Gespräch werden darf. Herr Polónyi, wie geht es Ihnen im Augenblick, in dieser merkwürdigen Zeit? Was machen Sie den lieben langen Tag in Ihrem Haus in Köln? Können Sie rausgehen?

Stefan Polónyi: Doch, ich könnte rausgehen, aber ich habe das Haus und den schönen Garten, meine Familie versorgt mich mit dem Meisten. Nein, ich gehe selten auf die Straße, ich fühle mich sehr wohl hier; und jetzt haben wir dieses Gespräch zusammen, auf das ich schon sehr gespannt bin.

Nun sehen wir uns ja gerade nicht, doch vor ein paar Monaten hatte ich das Glück, Sie persönlich in Köln kennenzulernen. Anlass war ein Artikel, den Sie für die Beton-Ausgabe der DBZ geschrieben haben. Nun ist der Anlass dieses Gesprächs Ihr runder Geburtstag, den wir gerne zum Anlass nehmen wollen, einmal den ganzen Polónyi ins Auge zu fassen. Nicht nur den großen Ingenieur, nicht nur den Forscher und Lehrer, nicht nur den Schreibenden … Und so beginne ich noch einmal: Wenn ich das Innere Ihres Hauses in Köln erinnere, sehe ich so viele Dinge. Bücher natürlich, Zeichnungen, Bilder, Grafiken, Schallplatten, zeitgenössische und prähistorische Artefakte … Was zeigt das alles von der Persönlichkeit Stefan Polónyi?

Ach, da würde ich nicht zu tief schauen wollen. Ich nehme das selbst als eine „Ergebenheit“ wahr. Wie es ist, wie es geworden ist, das hat sich so ergeben.

Wie gehen Sie mit den Dingen um, die sich vielleicht ergeben haben, mit denen Sie sich umgeben?

Da beginne ich mit dem Haus. Das haben wir geerbt und es gründlich umgebaut und Haus und Garten recht wohnlich gemacht. Meine Wohnung ist zweigeschossig und meine kleine Kunstsammlung, die Sie gerade erwähnten, ist vorwiegend auch geerbt. Von meinem Schwiegervater, Fritz Fremersdorf, Gründungsdirektor des Römisch-Germanischen Museums. Die Bibliothek ist bei mir über die Jahrzehnte gewachsen wie ebenso meine Sammlung von Schallplatten und CDs. Viele Möbel sind von Stefan Wewerka und die Malerei von meiner vor kurzem verstorbenen Frau.

Was findet man bei den Schallplatten und CDs, was gibt es da?

Es gibt klassische Musik. Viel Oper.

Gibt es einen Lieblingsopernkomponisten?

Tatsächlich habe ich mir darüber bisher keine Gedanken gemacht. Eigenartig?! Allerdings habe ich in der Vergangenheit viel Wagner gehört und so habe ich auch viel von ihm hier. Ich war zehn Jahre lang bei jeder Premiere in Bayreuth dabei, heute wäre mir das zu anstrengend. Aber das war immer ein großartiges Erlebnis.

Wagner?! Hat das Wagner-Pathos etwas mit Ihrem Beruf zu tun? Im Gegensatz vielleicht zu Mozart? Eine zugegebenermaßen steile These …

Darüber habe ich noch nicht nachgedacht.

Ich habe jetzt spekuliert, dass Wagner mit seinem komplizierten Werkaufbau und den umfangreichen, sehr komplexen Strukturen der Partituren das ingenieurhafte Denken eher widerspiegelt, als beispielsweise Mozart … Aber ich begebe mich hier gerade auf dünnes Eis …

Ja, vielleicht bemühen Sie hier gerade ein Klischee, aber dennoch ist dieser Ansatz, die Mathematik und die Formfindung musikheoretisch aufzufassen, nicht falsch. Das hat schon die Pythagoreer beschäftigt. Das könnte man weiterverfolgen.

Sie haben eine kleine Bibliothek und ich behaupte, dass Bücher für Sie eine große Rolle spielen bis heute. Wie würden Sie Ihre Bibliothek beschreiben?

Man sollte es – wo wir gerade bei den Klischees waren – nicht glauben, aber ein wichtiger Teil meiner Bibliothek ist die Philosophie. Antike bis gegenwärtige, eigentlich alles, was ich brauche, um Erkenntnisse über das Leben zu gewinnen. Und dann freilich auch jede Menge Literatur – überwiegend deutsch, auch etwas ungarisch – und dann die Bücher über die Kunst. Und, wie man so schön sagt, last but not least auch Bücher über Architektur und Bauingenieurwesen.

Fast ein universeller Ansatz. Gibt es eine Gewichtung, einen Kern oder sind die Bücher einfach so gekommen?

Ich bin weder Büchersammler noch habe ich über einen langen Zeitraum hinweg konsequent zu bestimmten Themen gelesen. Eine wesentliche Grundhaltung bei mir ist die Neugier. Und daraus hat sich auch die Bibliothek ergeben, sie ist schlicht das Produkt meiner Neugierde.

Das heißt, ich schenke Ihnen ein Buch und Sie lesen es erstmal mit Neugier … Oder gibt es Themen, auf die Sie besonders gespannt sind?

Also aus dem Themenbereich Architektur meinen Sie?

Ja, aber ebenfalls aus anderen literarischen Gattungen, der Belletristik, der Musik, was auch immer. Wenn ich Sie jetzt mit einem Fachbuch zum Ingenieursbau beschenken würde oder eine Empfehlung geben würde, würden Sie sagen, ja, kenne ich, brauche ich nicht, habe ich schon.

Das kann schon sein, aber wie gesagt, ich bin neugierig auf vieles und gerne können Sie es einmal ausprobieren! Und dann kann ich auch nicht immer alles, was gerade neu erschienen ist, im Blick haben, da sind Sie sicher näher dran.

Gut, ich werde es versuchen. Wo wir gerade bei den Büchern sind: Als ich mich damals in Köln bei Ihnen verabschiedete, gaben Sie mir ein schmales Büchlein mit für die Zugfahrt, da stand „Entmystifizierung“ drauf. Dieser sehr programmatische Titel scheint mir das Motto zu sein für Ihre ganze Arbeit, die auch eine Überzeugungsarbeit war.

Wenn Sie das so sehen freut mich das. Ja, vieles von dem, was ich erarbeitet habe, wozu ich beitragen konnte, hatte etwas von Überzeugungsarbeit. Eine schöne wie auch anstrengende und nicht immer von Erfolg gekrönte Arbeit. Doch das, worauf sich der Titel bezieht, meint viel konkreter das Problem der omnipräsenten Überhöhung des eigentlich Banalen. Das sehe ich in der Politik, in der Wissenschaft und auch in meiner Wissenschaft so. Wenn wir den Prozess des Entmystifizierens konsequent vorantreiben würden, wäre die Welt weniger vom Aberglauben beherrscht, von vorgefassten Meinungen und dem scheinbar ewig Gültigen. Aber für diese Arbeit des Aufklärens braucht es Zeit, Kraft und Durchhaltevermögen und auch starke Partner.

Was will Stefan Polónyi klarsichtig machen? Gibt es noch etwas, das Sie entmystifizieren wollen und was ist dabei Ihr Anliegen?

Mein Ansatz in der Arbeit des Entmystifizierens – der sich natürlich wesentlich auf die Ingenieurslehre bezieht – kommt nicht spontan, weil ich mir das so vorgenommen hatte. Hier folge ich Roger Bacon [engl. Philosoph des 13. Jh., Erfinder der Empirie; Be. K.], einem frühen Empiriker: Das Problem erkennen, dazu experimentieren, die Parameter separieren und dann einen theoretischen Zusammenhang bilden. Roger Bacon habe ich relativ früh für mich entdeckt, er war für mich sehr wichtig bei meiner Ehrenpromotion in Kassel im Jahr 1985.

Was ist das Grundsätzliche, was Sie von Bacon übernommen haben?

Grundsätzlich: Die Vorschriften zu hinterfragen. Danach zu fragen, wer und wieso und wann er oder sie oder die Gruppe an Vorschriften gearbeitet haben und zu welchem konkreten Zweck. Und diese Fragestellung muss eine kritische sein. Dieser kritische Ansatz muss natürlich auch gegen den Kritiker selbst angewandt werden, wir müssen uns immer fragen, wie wir unsere Grundsätze unseren Schülern dargeboten haben, mit welcher nötigen Distanz und Selbstreflektion. Und an diesem ganzen Themenfeld in unseren Veröffentlichungen kontinuierlich arbeiten – hier sind wir vielleicht wieder bei der Entmystifizierung.

Können Sie hier ein Beispiel nennen? Was wäre da für Sie eine wichtige Veröffentlichung?

Meine letzte Veröffentlichung dieser Art war doch mein Beitrag in Ihrer Zeitschrift. Zum Thema der zweckmäßigen Armierung. Das hat mich in den letzten Jahrzehnten immer wieder beschäftigt und ist für mich ein, vielleicht das Schwerpunktthema gewesen.

Sie sind gebürtiger Ungar, haben in Ungarn studiert … Spielt diese Herkunft in das professorale Großwerden in Deutschland mit hinein? Wie findet man und wo den Ungarn Polónyi heute noch?

Zunächst einmal bin ich Europäer. Aber natürlich gibt es noch viele Verbindungen nach Ungarn. Als ich das letzte Mal wegen meiner Ausstellung in Budapest und in Debrecen dort war, habe ich natürlich auch einige Freunde getroffen.

Sprechen Sie noch ungarisch?

Ja schon, aber das Sprechen wird immer schwieriger. Man nennt das wohl: Einrosten. Und zudem ist mein Gedächtnis nicht mehr das Beste.

Ungarisch ist auch eine schwere Sprache.

Nein, eigentlich gar nicht. Die Sprache an sich ist viel logischer aufgebaut als die deutsche Sprache.

Nur vom Duktus oder vom Ansehen der Schriftsprache her erscheint mir die Sprache kompliziert.

Was zumindest ungewöhnlich ist, ist dass die Präpositionen nicht, wie es der Begriff schon sagt, vorangestellt sind, oft werden sie hinten drangehängt.

Also Postpräpositionen … Klingt kompliziert.

Alles eine Frage der Übung. Aber wenn wir schon dabei sind: Im Ungarischen gibt es keine Geschlechter. Im Deutschen ist das strenger, manchmal derart, dass die Zuordnung zu einem Geschlecht gezwungen erscheint, dort, wo das Geschlecht überhaupt nicht interessiert, wo es auch völlig irrelevant ist. Aber vielleicht machen es sich die Ungarn da auch nur leichter.

Wo wir bei den Differenzen sind: Denken die Osteuropäer als Ingenieure anders? Die europäische Mathematik wurde und wird noch wesentlich von Osteuropa bestimmt. Können Sie sagen, ob das auch für das Ingenieursmäßige so ist?

So generalisierend kann ich das nicht bestätigen. Vielleicht war das früher einmal so, aber längst sind die naturwissenschaftlichen und auch die ingenieurswissenschaftlichen Disziplinen internationalisiert. Für mich selbst habe ich es positiv erlebt, dass ich in der Gymnasialzeit einen interessanten Lehrer hatte, der mir das Zeichnen und Malen vermittelte. Dieser Lehrer hatte zudem noch eine Veranstaltung über darstellende Geometrie angeboten. Das kam mir damals einerseits neigungsmäßig entgegen, hat mir auch auch sehr geholfen. Denn an der Universität hatten wir als Pflichtfach zwei Semester darstellende Geometrie. Und weil man damals Ingenieure für den Wiederaufbau dringend benötigte und die ungarische Staatsregierung mal eben die Studentenzahl verdoppelte, man aber nicht die nötigen Lehrkräfte hatte, war ich bereits im dritten Semester als Assistent in darstellender Geometrie tätig.

Womit bewiesen wäre, dass erstens die Lehrer entscheidend sind und zweitens, man manchmal auch Glück haben muss …

Ja genau. Glück hatte ich insbesondere mit drei oder vier Professoren, die mir sehr viel bedeutet haben und die so manche Weiche für mein späteres Berufsleben gestellt haben.

Warum? Hatten die eine besondere persönliche Art?

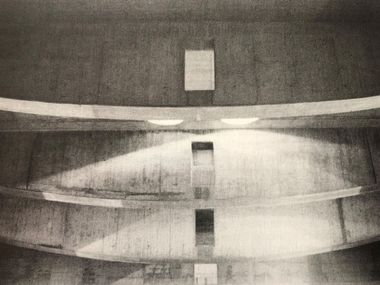

Ja, das ist doch wesentlich. Für mich sehr wichtig waren die Sondervorlesungen von István Menyhárt. Der hat mich mit dem Thema Schalenbau vertraut gemacht, ich möchte fast sagen: infiziert! Der Schalenbau hat mich durch meine ganze Praxis begleitet, bis heute eigentlich ist das ein großes Thema für mich, wie Sie ja auch dem Text entnehmen können, der in der DBZ veröffentlicht wurde.

Es gibt diese Geschichte vom Frühstart Ihrer Professorenlaufbahn an der TU Berlin. Damals waren sie gerade einmal 35 Jahren alt. In dieser Geschichte kommt immer der Hinweis vor, dass Sie eigentlich erst mit 37 Jahren Professor sein wollten. Warum das?

Das klingt heute vielleicht etwas überheblich, aber damals wollte ich oder ich dachte ich müsste es, noch ein paar Veröffentlichungen vor der Berufung machen. Ich fühlte mich noch nicht so weit. In Ungarn hatte man die Promotion abgeschafft, der Doktortitel wurde nur noch von der Akademie verliehen, wie in Russland. Die Promotion war damit nicht mehr, als die Ernennung zum Doktor, also eine Auszeichnung, die viele Gründe haben konnte. Als ich nach Deutschland kam musste ich ersteinmal arbeiten und Geld verdienen, was mir erlaubt hätte, mich mit meiner Dissertation zu befassen. Aber da hatte schon Ungers angerufen.

Ungers kannte Sie woher?

Ich hatte damals einen guten Kontakt zu Stefan Wewerka und der hatte mich mit Ungers en passant bekannt gemacht. Ich war dennoch von dem Anruf sehr überrascht, weil ich gar nicht wahrgenommen hatte, dass Ungers auf mich aufmerksam geworden ist.

Können Sie sich noch daran erinnern, wie Ungers das damals begründet hat? Hat er gesagt, Sie sind mein Mann, weil Sie so äußerst fähig aussehen oder hat er gesagt, weil Sie schon viele Dinge gemacht haben, die mich interessieren?

Ungers hatte immer schon wenig gesagt, der Mann war wortkarg.

Also mit 37 die Professur, aber ohne Dissertation …

Ja, ohne. Aber in den Jahren habe ich das nachgeholt durch meine Schriften, meine Lehre, meine Praxis und drei Ehrenpromotionen.

Mit 35 Jahren ordentlicher Universitätsprofessor, das ist heute gar nicht mehr möglich. Vielleicht reicht es zur Junior-Professur, die zudem befristet ist.

Das stimmt wohl und ist teils auch zu hinterfragen. Damals – und hier wäre wieder das Stichwort Glück – konnte man auch mit jungen Jahren Professor werden. Auch in anspruchsvollen Fächern wie der Mathematik beispielsweise. Dass ich damals jüngster Hochschullehrer wurde, bezieht sich auf das Bauingenieurwesen.

Können Sie sich noch daran erinnern, ob die Jugend, die einem professoralen Habitus entgegensteht, Einfluss hatte auf Ihren Umgang mit den StudentInnen?

Ich erinnere mich hier natürlich an diese spezielle Zeit der 1968er Jahre in Berlin, die mich sehr geprägt hat.

In welcher Weise?

Ich habe in diesen Jahren gelernt, mit den StudentInnen mitdenken zu können. Und ich glaube auch, dass ich mit meinen StudentInnen sehr gut zurechtgekommen bin, auf einer partnerschaftlichen Ebene. Das denke ich heute. Damals war für mich ganz klar, dass der Kunde König ist und unsere Kunden sind die StudentInnen. Und gehe ich also auf sie zu, wie gehe ich mit ihnen um? Ich berate sie mehr, als dass ich sie belehre, ich frage, was sie haben wollen und ich kann mit ihnen besprechen, wie sie das haben wollen. Ich wollte den StudentInnen nie etwas beibringen, sondern ich wollte sie nur neugierig machen und dann habe ich ihnen geholfen, ihre Neugier zu befriedigen.

Und konnten dabei sehr überzeugend sein, hatten Sie doch damals schon einiges an Referenzen vorzuweisen, die aus Ihrer praktischen Arbeit entstanden waren.

Ja. Aber noch einmal: Mir war es immer wichtig, die StudentInnen neugierig auf Dinge ausserhalb des Gewohnten zu machen. Mich hatte es immer sehr gestört – insbesondere bei Ingenieuren –, dass das reine Rechnen im Mittelpunkt der Ausbildung gestanden hat, bis heute ist das so. Mathematik, Mechanik, Statik und so weiter. Aber wofür sie das alles brauchen würden, das hat man ihnen erst später gezeigt, in den höheren Semestern. Und gerade bei den Ingenieuren erscheint es mir sehr wichtig zu sein, dass sie das Warum erfahren. Mir war das immer ein Anliegen, den StudentInnen zu zeigen, was und warum ist das so oder so entschieden wird und in eine Lösungen hinein entwickelt worden ist. Und natürlich funktioniert das am besten, wenn man das mit eigenen realisierten Projekten belegen kann.

Hat die Frage nach dem Warum bei Ihnen in Ihrer Arbeitstätigkeit auch schon einmal dazu geführt, dass Sie selber keine Antwort gefunden haben und dann ein Projekt auch einmal abgesagt oder es infragestellt haben?

Nein. Meine Zusammenarbeit mit den Architekten war meist so, dass ich versucht habe, sie leise zu lenken. Wir haben sehr intensiv die Planung besprochen, immer über die konkreten Baupläne. Dabei war es mir wichtig, zu verstehen, was sie und warum sie es so haben wollen. Und erst dann habe ich mit der Tragkonstruktion auf das Warum eine Antwort gegeben.

1973, Anfang der Siebziger ging es dann an die Universität nach Dortmund. Da haben zusammen mit Harald Deilmann die Gründung der Abteilung Bauwesen vorangetrieben und waren wesentlich an der Entwicklung des „Dortmunder Modells“ beteiligt, das u. a. die gemeinsame Ausbildung von Ingenieuren und Architekten propagierte. Was war da das Wichtigste in dieser Zeit?

Am wichtigsten in dieser Zeit war Harald Deilmann. Damals war er der Vorsitzende des Gründungsausschusses der Fakultät geworden. Und er hat in dieser Zeit interessante Ingenieure zum Gespräch eingeladen.

Wissen Sie noch, wer das außer Ihnen waren?

Das ist schon 47 Jahre her, aber zwei Namen sind mir noch präsent: Georg Lewenton, Professor für Tragwerkslehre bei Egon Eiermann in Karlsruhe, und sein Partner im Duisburger Büro, Ernst Werner. Mich hatte er auch eingeladen. Die anderen waren alle ältere Semester, vielleicht ist Harald deshalb bei mir einfach hängengeblieben. Wir haben uns sofort sehr gut verstanden.

Warum? Sind Sie die gleichen Typen gewesen?

Ja, vielleicht waren wir irgendwie verwandt. In jedem Fall hatten wir die gleiche Geschwindigkeit.

Geschwindigkeit ist eine relative Sache … Waren Sie eher zielgerichtet schnell oder gründlich langsam?

Ja also rasend schnell waren wir nicht, aber ganz sicher waren wir nicht langsam! Und meist waren wir uns sehr schnell einig. Auch später, als wir Bauten zusammen geplant und realisiert haben. Von heute aus erinnert ist für mich das wichtigste gemeinsame Projekt die Spielbank. Hohensyburg. Ein wunderbarer Bau.

Ob Sie es glauben oder nicht, ich habe da schon mal Geld verloren! Nicht viel. Vor 30 Jahren?! Dass der Bau von Deilmann ist, wusste ich, ich habe in Münster studiert, da ist die Deilmann-Familie bekannt.

Ich habe anlässlich der Einweihung der Spielbank …

Jetzt sagen Sie nicht: Roulette gespielt!

Jetons habe ich bekommen. Aber ich hatte an dem Abend wohl keine Zeit für einen Gang zum grünen Tisch.

Bei Hohensyburg haben Sie beide sich kongenial getroffen. Was war da Ihr Part? Wo waren Sie gefordert?

Die Tragkonstruktionen sind die Gedanken von Harald. Und da waren viele interessante Dinge. Da war zum einen das quadratische System, von dem aus er umwechselt auf die Diagonale, die wiederum das Quadrat aufbaut. Auch der Spielsaal war mit der großen Spannweite eine Herausforderung im gesamten System. Und wir haben – weil es für ein solches Haus notwendig ist – eine wunderbare Treppe gemacht, hier weiß ich nicht mehr, wessen grundsätzliche Idee die war. Wenn ich Ihnen so davon erzähle, kann ich mir vorstellen, dass ich da nochmal hinfahren möchte.

Dann treffen wir uns dort, sitzen am Roulette mit kleinen Einsätze und unterhalten uns über Architekten und Ingenieure. Womit wir wieder beim „Dortmunder Modell“ wären. Was war damals die Motivation, warum sollten Architekten und Ingenieure wieder zusammen in einen Studiengang?

Aber darum ging es doch gar nicht. Wir wollten ja keine Trennung aufheben, ich glaube, das wird häufig so verkürzt dargestellt. Es ging doch eher darum, verlorene Schnittstellen wiederzubeleben. Damals wie heute, immer noch geht es im Bauingenieurwesen stark in Richtung Mathematik. Man glaubte, dass die Mathematik zuverlässige Ergebnisse liefere und so wollten alle alles rechnen. Damals kam noch hinzu, dass im Zuge einer allgemeinen Technisierung man die Bauten grundsätzlich mathematisch beschreiben wollte. So hat man die Mathematiker zum Studiengang dazu geholt. Aber mit denen kamen die Architekten nicht so gut zurecht. Kein Wunder, denn die Mathematiker haben die Architekten dazu bewegen wollen, solche Bauten zu machen, solche Konstruktionen, die sie rechnen können. Architektur, die auch und vor allem von der Bauart her richtig ist, war damit auch mal ausgeschlossen. Aber das war auch typisch für den Stahlbeton, wo die Mathematiker ein mathematisches „System Fachwerk“ hineingedacht haben und auch für die Bewehrung so dachten.

War das „Dortmunder Modell“ erfolgreich? Hat es einen Mangel zumindest behoben?

Behoben? So weit würde ich nicht gehen, vielleicht konnten wir gegensteuern.

Aber eine langfristige Wirkung ist doch zu erkennen. Sie haben damit einen Grundstein gelegt für eine Entwicklung, die langsam vorangeschritten ist, aber sich im Denken durchgesetzt hat. Oder?

Nein, nicht „durchgesetzt“. Man kann an den Strukturen im Studium an den Universitäten nur sehr schwer etwas ändern. Auch beim „Dortmunder Modell“ haben wir Schwierigkeiten gehabt, weil man von uns verlangt hatte, die Studien- und Prüfungsordnung, also die Rahmenstudien- und Prüfungsordnung für die Studienortwechsler einzuhalten. Also praktisch war es so, dass man von uns eine Reform erwartet hatte, unter der Bedingung, dass alles so bleibt, wie es ist! Aber ich glaube, dass das „Dortmunder Modell“ zumindest Wirkung auch auf andere Universitäten entfaltet hat, dass man jetzt mehr konstruktiv denkt und sich nicht mehr nur über die Mathematik einem Problem nähert. Aber die Idee der Struktur des „“Dortmunder Modells“, dass man die Fakultäten der Ingenieure und Architekten zusammenbringt, das wird von den jeweiligen Professoren aus unterschiedlichsten Gründen nicht gewollt.

Das gilt bis heute?

Das gilbt bis heute und soll wohl auch so bleiben. Die Ingenieure sollen den Architekten reinreden, oder die Architekten den Ingenieuren? Nein, nein, nein. In Weimar beispielsweise hatte man kategorisch abgelehnt, dass Architekten und Ingenieure eine gemeinsame Fakultät bilden. In Cottbus ist das in Ansatz vielleicht gelungen. Die Ausbildung der Ingenieure und der Architekten ist inhaltlich durch uns über das „Dortmunder Modell“ beeinflusst worden. Aber das umfassend gedachte Modell hat es nicht in die Struktur der allgemeinen Ausbildung geschafft.

Ich will noch einmal auf Stefan Wewerka zurückkommen. Der Mann hatte in Ihrem Werdegang eine Schlüsselposition inne … Oder ist das zuviel?

Nein, er hatte, auf jeden Fall! Der Stefan war ein guter Freund und ein ungewöhnlicher Kerl.

Wie hat die Begegnung mit dem Tausendsassa Wewerka auf Sie gewirkt?

Die Freundschaft zu Stefan Wewerka war für mich sehr wichtig, auch, weil ich in einer fremden Stadt auf Menschen angewiesen war, die selbst ein großes soziales Umfeld hatten. Wewerka hat mich mit vielen wichtigen Menschen bekanntgemacht, so mit Josef Lehmbrock und mit Oswalt Mathias Ungers. Ihm habe ich sehr viel zu verdanken.

Wie haben Sie sich kennengelernt?

Als ich in Köln ankam, im November 1956, habe ich nach Anschluss gesucht. Und schon im nächsten Januar habe ich den Segelklub besucht. Da habe ich einen polnischen Segler getroffen, der mich schließlich mit Wewerka bekannt machte; der Pole meinte, wir wären seelenverwandt und würden uns sicher viel zu sagen haben. Alles Weitere hat sich so ergeben.

Das Seelenverwandte? Was könnte der Mitsegler damals gemeint haben? War es das Künstlerische? Das freie Denken über Gott und die Welt des Bauens?

Ja, wir haben viel miteinander diskutiert, meist in großer Runde. Wir haben aber auch zusammengearbeitet, haben zusammen Wettbewerbe gemacht. Zum Beispiel beim Schauspielhaus Düsseldorf, den Wettbewerb hatte damals Bernhard Pfau gewonnen. Ich habe Vieles von Wewerka gelernt und ich hoffe, er auch von mir.

Daran anschließend möchte ich Sie fragen, ob Sie mir ein paar kluge Köpfe nennen können, deren Denkungsart Sie beeinflusst hat?

Also auf jeden Fall Ungers, mit dem ich zahlreiche Wettbewerbe gemacht habe, aber auch einige Projekte. Auch Josef Lehmbrock möchte ich nennen, der, kriegsbedingt ohne Abitur, ein hervorragender Architekt und kritisch denkender Mensch war. Ja, Ungers war für mich damals unheimlich wichtig. Ich habe viel von seiner Art, Dinge zu denken, gelernt. Und Harald Deilmann ... Da war unsere Amerikareise. Die Kontaktaufnahme zu unser Partner-Universität Kansas und die Erkundung der US-Architektur war und ist noch eine unvergessliche Bereicherung. Ich erinnere mich an mehrere Treffen in Südfrankreich, in Port Grimaud …

1995 wurden Sie in Dortmund emeritiert. Sie sind da sicherlich nicht ein großes Loch gefallen?

Nein, bestimmt nicht, ich habe zu tun bis heute. Obwohl damals, nach der Emeritierung hatte ich so recht keine Lust mehr, mich um mein Büro zu kümmern, vielleicht war ich von den alltäglich anstehenden Aufgaben, auch dem ganzen administrativen Einerlei ein wenig müde. Ich hatte also mein Büro verkauft an einen gutbeheimateten Karnevalisten. Er konnte mit dem Büro nicht umgehen und löste es in paar Monaten auf. In einem zehn jährigen Prozess mit wechselnden Vorsitzenden und mit Hilfe meines Anwaltes hat das Gericht den Vertrag als nicht gültig erklärt. Von einer Instanz, die den Baggerführer zum Verursacher des Archiveinsturzes deklariert, kann man gar nichts anderes erwarten.

Kölner Klüngel. Aber was haben Sie dann gemacht? Sie waren doch sicherlich immer noch ein gefragter Mann?

Ich kooperiere mit ehemaligen Mitarbeitern, so mit dem Büro Schülke Wiesmann aus Dortmund. Mit denen bin ich heute noch in gutem Kontakt, da ist immer noch eine sehr gute Freundschaft. Und dann habe ich noch zwei Patente, die noch realisiert und vertrieben werden müssen. Dafür habe ich auch einen Partner.

Patente auf welchem Gebiet? Können, dürfen Sie hierzu etwas sagen?

Doch, das kann ich. Das eine Patent berührt den Stahlbetonbau. Hier forsche ich schon lange zu Elementen mit bügellosen Bewehrungen. Die Eisenbügel liegen naturgemäß knapp unter der Betonüberdeckung. Im Bereich der Zugspannungen provozieren sie Risse, Wasser dringt ein, der Stahl rostet und schädigt den Beton. Nach meiner Lösung … aber das soll nicht Bestandteil dieses Gesprächs sein und ist ausführlich nachzulesen in meinem Artikel in Ihrer Zeitschrift.

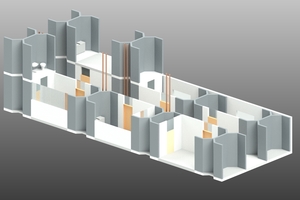

Das war das ein. Das andere Patent ist, dass man die wesentlich tragenden Bauteile mit der technischen Gebäudeausrüstung koppelt und zwar genau zwischen Bad und Küche. Diese dann im Werk vorgefertigten Elemente können auf dem Bauplatz zu variantenreichen Gebäuden zusammengefügt werden. Auch hier werden die Wände ohne Bewehrung gefertigt.

In diese beiden Patente fließt Wissen und Erfahrung eines langen Ingenieurslebens. Vieles davon haben Sie in ihren Aufsätzen und Büchern festgehalten. Was für ein Buch davon würden Sie selber mit auf die Insel nehmen, um es dort nochmal in aller Ruhe zu lesen?

Die „Entmystifizierung“.

Das Büchlein ist gut in der Hosentasche transportierbar ... im Gegensatz zu Ihrem Betonatlanten! Das ist die praktische Seite, aber Sie haben bestimmt einen inhaltlichen Grund?

Die Bücher über Projekte/Objekte behandeln abgeschlossene Vorgänge. In der „Entmystifizierung“ sind Themen nur angeschnitten, die sollte man weiterdenken, z.B., welche Einflüsse hätte die Abkehr vom Dualismus auf die Gesellschaft, auf die Demokratie?

Was glauben Sie in der Rückschau, war Ihr wichtigstes Bauwerk, das kompromisslos Ihre Konstruktionsprinzipien, die tragenden Linien, tragenden Flächen verkörpert? Was wäre das, wo Sie sagen, das ist der Polónyi?

Dürfen es zwei sein? Also einmal ein Bauwerk für die tragenden Linien: die Tiergartenbrücke in Dessau über die Mulde, Kister Scheithauer Gross sind die Architekten, von mir kommt die Objekt- und Tragwerksplanung. Und die Schale der St. Suitbert Kirche in Essen-Überruhr, ein Entwurf mit Josef Lehmbrock, für die tragende Fläche.

Mit welchen Ingenieurskollegen tauschen Sie sich bis heute noch worüber aus? Gibt es noch ein Gespräch mit Kollegen?

Ja, diese Gespräche gibt es immer noch, das ist wie ein ewig fließender Strom …

Ein Fachgespräch?

Mit Klaus.

Klaus Bollinger?

Ja. Wir treffen uns schon sehr lange, immer etwa zweimal im Jahr. Dazwischen telefonieren wir miteinander, mittlerweile durchaus auch privat, ich würde sagen, das ist eine gefestigte Freundschaft geworden. Sonst bin ich auch mit Architekten immer wieder im Gespräch, so mit einigen im Kontext der Akademie der Künste. Wenn wir uns treffen, dann ergeben sich auch immer interessante Gespräche.

Gibt es Künstler, Literaten?

Auch. Unter anderem. Ich habe einen Sohn, meiner erster, Carl. Der hat in Geschichte promoviert und beschreibt in seiner letzten Arbeit „Heil und Zerstörung“, wie man die Bevölkerung zum Krieg aufstacheln kann. Er arbeitet auch als Lektor, ich glaube, er sitzt gerade an einem 1000-Seiten-Wälzer. Mit Carl habe ich interessante Gespräche über die Themen, die Sie hier gerade aus mir herauslocken wollen.

Sind Sie eigentlich ein religiöser Mensch?

Sie haben die „Entmystifizierung“ gelesen.

Dann bestätigen Sie das Klischee vom Ingenieur als einen puren, wissenschaftlich orientierten Agnostiker?

Ich war 19, Ungarn war verriegelt. Die Jesuiten wollten mich nach Rom schleusen und versprachen mir die beste Ausbildung. Einer zauberhaften Dame habe ich in die Haare geschnuppert. Dann wollte ich nicht mehr nach Rom. Daraus ist die „Entmystifizierung“ geworden. Und dann habe ich mich mit Erkenntnissen, mit überprüfbaren Erkenntnissen beschäftigt.

Und wenn Sie in einen Ingenieursbau – eine gotische Kathedrale – betreten, überkommt Sie kein religiöses Gefühl?

Ich bewundere die Bautechnik, diese frühe Baukunst.

Das deute ich als Nein. Wie würden Sie dann die Erhabenheit im Lichtraum, die Sie mit Sicherheit spüren, beschreiben?

Natürlich staune ich, natürlich kann mit eine gothische Kathedrale Respekt, vielleicht gar das von Ihnen unterstellte Gefühl der Erhabenheit evozieren. Aber dieses Gefühl resultiert aus der überwältigenden Raumwirkung, aus dem künstlerisch baumeisterlichen Können und das kommt zu mir, ohne dass Gott da nachhelfen müsste. Es geht ohne das Göttliche.

Dann würden Sie sagen, dass das Gefühl der Erhabenheit aus der der kulturellen Erfahrung entsteht und nichts mit gottseliger Mystik zu tun hat?

Ja.

Ich lasse, selbst leidenschaftlicher Agnostiker, nicht locker. Als Kölner waren Sie sicher schon häufiger im Dom. Dort sehen Sie dann allein das Tragwerk, diese auf Erfahrung und Hoffen bauende Ingenieurskunst und nicht den weihrauchgeschwängerten Ort?

Natürlich bewundere ich diesen Bau wie viele andere ähnliche auch. Dass eine solche Kirche allein aus Stein so konstruiert wurde, dass sie diese enormen Kräfte verarbeitet, zuverlässig, wie man ja sieht. Aber für mich ist das eher etwas, das ich mir interessiert und nicht überwältigt anschaue. Ja, ich staune, was wir Ingenieure – damals nannten die sich ja Baumeister – in der Geschichte des Bauens geleistet haben. Und wenn man dann noch viel weiter zurückschaut, in die Antike, auf die römischen Bauten aus Beton, die Ziegelwerke … Und da wurden schon die Formen so gewählt, dass nirgendwo Zugspannung auftritt. Später, als man mehr wagen wollte, vielleicht auch wagen musste, in der Romanik, der Gotik, auch noch im Barock, hat man die Zugspannung über Spanneisen neutralisiert, um die Auflagepunkte der Gewölbe zu sichern. Aber das war es dann auch, sonst nichts. Diese Einfachheit und Klarheit, die ja nichts anderes ist als die Interpretation nachvollziehbarer, alltäglicher Erfahrung, also das kann mich schon begeistern.

Nun komme ich auf Ihren Beitrag, den wir in der Februarausgabe de DBZ veröffentlicht haben unter dem Titel „Der Beton und seine zweckmäßige Armierung“. Wer den Beitrag gelesen hat, wird sich fragen müssen, wieso die Fachwelt bisher nicht oder nur marginal auf Ihre Forschung zur zweckmäßigen Beton-Armierung reagiert hat. Müssen wir Normen und Vorschriften neu denken und haben wir noch Zeit dazu? Und überholt Sie nicht gerade die Entwicklung des Carbonbetons?

Ein klares Nein zu Letzterem. Stahlbeton, armierter Beton, den ich beschrieben habe und Carbonbeton haben gewisse Ähnlichkeit, aber schließlich nichts miteinander zu tun.

Der eine ist nicht durch den anderen zu ersetzen?

Nein. Die beiden laufen parallel in ihrer Entwicklung und Anwendung. Wir werden immer Bauaufgaben haben, wo man zweckmäßigerweise mit Stahl und wo man mit Fasern bewehrt. Dabei hat die Faserbewehrung im Augenblick noch das Problem, wie man die Fasern an der optimalen Stelle fixiert. Beim Betonieren ist das besser gelöst, ich beschreibe das auch in meinem Patent, hier habe ich die bügellose Bewehrung als Optimum beschrieben. Was mich bei der Kohlefaser verwundert, ist, dass man aus Fasern Stäbe und aus Stäben Matten macht. Nicht anders, als man es beim Stahlbeton auch macht. Hier bin ich mir sicher, dass man noch nicht die richtige Sprache für ein allerdings noch sehr junges Verfahren gefunden hat. Aber noch einmal: Absehbar wird es so sein, dass die Zweckmäßigkeit das Verfahren bestimmen wird, also, wo man die Stahlbewehrung und wo die Faserbewehrung zu nehmen hat. Beim Faserbeton sollte man sich nicht am Stahlbeton orientieren. Der Faserbeton hat seine eigene „Sprache“, die muss man erkennen.

Kommen wir noch einmal zu Ihrem – ich nenne es einmal – Lieblingsthema in Sachen Beton. Sie sagen, dass die Druckspannung im Beton mit und ohne Bewehrung gleich ist. Können Sie das, was ja zunächst überrascht, erläutern?

Tatsächlich ist das nichts Neues, eigentlich ist das jedem Ingenieur und jedem Architekten bekannt. Wir haben das mit dem Dresdner Versuch auch bewiesen. Der Zwang zur Bewehrung druckbelasteter Teile ist eine Dummheit früher Vorschriften, an denen festzuhalten die einen aus überzogenem Sicherheitsdenken bewegt, die anderen aus ökonomischen Gründen: mehr Stahl, mehr Beton, mehr Umsatz.

Aber kann man in komplexen System einer Stahlbetonkonstruktion Teile nicht bewehren?

Aber ja. Ich habe da eine Stütze, für die brauche ich überhaupt keine Bewehrung. Das ist doch nichts anderes als bei den Bauten der Römer, auch bei ihren teils doch sehr imposanten und wie Sie hier sagen „komplexen“ Bauten. Auch in den Stützen des Kölner Doms ist keine Bewehrung drin. Ich glaube, aber das ist vielleicht etwas polemisch formuliert, dass man den Beton deshalb immer noch so übertrieben bewehrt, um ihn als Stahlbeton bezeichnen zu können. Stahlbeton ist eine Art von Gütesiegel, ein Prädikat für ein Produkt, das tatsächlich dort mehr kann, wo man es braucht.

Sie stehen dem Normenwerk zumindest kritisch gegenüber. Meinen Sie, die Normen würden auch der Argumentation einer Lobby folgen, die die Interessen der Industrie vertritt?

Jein. Ja. Also zunächst überwacht die Einhaltung der Normen das Institut für Bautechnik. Wenn von den Normen abweichen werden will – und das kann man machen – muss man einen Antrag stellen zur Zustimmung im Einzelfall. Diese Zustimmungen werden immer wieder erteilt, weil meistens nachgewiesen werden kann, dass es auch anders geht. Damit wird dieses Verfahren zu einer Art von Geschäft. Statt die Normen in einem überprüfenden Verfahren anzupassen, sie auch zu ändern, wird an der irrtümlichen Theorie festgehalten und damit auch verdient.

Ist das dann vielleicht ein Grund dafür, dass all Ihre Forschungsarbeit, die Sie auch zusammen mit Klaus Bollinger betrieben haben in den letzten Jahrzehnten, erstens nicht nur nicht vom Fleck kommt, sondern zweitens, auch wenn Sie sich dezidiert äußern wie zuletzt in der DBZ, das geflissentlicht überhört wird?

Ja, das kann zutreffen, mit Sicherheit ist das natürlich nicht zu sagen. Manfred Curbach würde sich damit beschäftigen, wenn er nicht auf Kohlefaser gestoßen wäre.

Hat sich der Professor Curbach bei Ihnen wegen des Beitrages gemeldet?

Ja, das hat er getan und er war der einzige. Seine Reaktion war sehr positiv.

Ist dieses Thema den Ingenieurskollegen möglicherweise zu heikel oder haben die einfach keine Zeit nachzudenken?

Eher letztes, die haben keine Zeit nachzudenken. Und was hinzukommt: Man hat uns Ingenieuren das Denken auch nicht beigebracht, wir hatten das Thema ja schon, als wir über die Hochschulen sprachen. Die wenigsten Ingenieure denken über das nach, was noch möglich wäre, was das Bauen und die Menschen voranbringen könnte. Aber bevor ich hier missverstanden werden: Es gibt auch andere!

Diesen Mangel an kritischer Reflektion haben Sie auch frustrierend in ihren Hochschulreformversuchen erkennen müssen: Dinge gehen nicht voran, weil an den Schaltstellen Menschen sitzen, die überzeugt davon sind, dass Dinge, die wir seit 100 Jahren gut gemacht haben, heute immer noch gut sind.

Ja, absolut.

Da kommen wir dann zu Ihrem Motto, das Sie gerne Ihren Aufsätzen voranstellen: „Wissenschaft ist der gegenwärtige Stand der Irrtümer“. Ist das nicht eine zu generelle Diskreditierung der Wissenschaft?

Nein. Das ist keine Diskreditierung sondern eine Aufforderung zum Denken und Forschen, wie der Satz von Sokrates: „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ Aber das ist natürlich auch provokativ vielem vorangestellt, sonst merkt ja niemand auf. Ich würde es als zugespitzte und zugleich generelle Anforderung an jeden denkenden Menschen verstehen, dass er oder sie alle wissenschaftliche Erkenntnis kritisch sehen muss.

„Irrtümer“ ist ein hartes Wort, „Irrtum“ beschreibt immer auch ein Scheitern, Versagen. Wenn ich den Stand der Wissenschaft immer nur jeweils als eine Theorie auffasse, dann kann ich das, was als Theorie formuliert wird, immer kritisch hinterfragen. Aber gleich ein Irrtum?

Ich sehe diese Härte nicht. Dieser von mir öftermal benutzte Satz ist die klare Aufforderung, alles, was ich weiß, immer wieder und wieder kritisch zu hinterfragen. Da kann ich freilich oft das Hinterfragte als für mich richtig anerkennen, aber es ist wichtig für den Diskurs, dass das Hinterfragen bei jeder Theorie immer dabei ist, ausnahmslos. Ich kann hier wieder auf Bacon verweisen: Die Theorie kommt am Ende, nach den Experimenten.

Zu meiner vorletzten Frage: Was wünschen Sie denen, die immer noch den Beton lieben?

Dass sie mit dem Material so umgehen, wie ich das beschrieben habe. Kritisch, lernend, bereit für das Neue und verantwortungsvoll. Und dass sie nicht auch dort Stahlbeton machen, wo der Beton längst ausreichen würde.

Meine vielleicht letzte Frage – die auch eine persönliche ist: Wo in Ihrem Haus fühlen Sie sich am meisten zu Hause?

Eigentlich überall. Hier oben, wo ich gerade mit Ihnen telefonieren, sitze ich an den Möbeln vom Wewerka vor dem Computer. Hier kann ich gut arbeiten, hier fühle ich mich wohl. Wenn ich etwas lese, dann fühle ich mich auf der Gartenseite wohl. Und wenn wir Gäste haben, Abendgäste, dann an diesem Tisch von Wewerka für 14 Personen.

Die dann bald hoffentlich auch wieder bei Ihnen auftauchen werden, in diesen sonderbaren Zeiten der Distanzierung.

Im Januar waren wir mit 14 Personen hier zusammen zum Andenken an meine verstorbene Frau

Eine große Tafel.

Ja, mit lieben Menschen Drumherum.

Herr Polónyi, ich danke Ihnen vielmals für das offene Gespräch und wünsche im Namen der Redaktion eine gute Zeit in Köln oder wo sonst Sie gerade arbeiten.

Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen und mit mir ein solches Gespräch gesucht haben. Ich wünsche diesem Text viele Leser. Mit einem Dank und Tschüss.