Schule am Mainbogen, Frankfurt a. M.

Einmal schon hat der hier vorgestellte Schulersatzbau seinen Standort gewechselt und könnte das noch mehrmals machen. Vielleicht als Schulbau, vielleicht als Büroraum für Start-ups, vielleicht als Kindergarten. Vieles ist möglich, wenn man es nur denkt. Die Frauen und Männer von werk.um haben das getan und sie sind bei dieser „Wanderschule“ nicht stehen geblieben.

Wir sind dabei, uns zu gewöhnen. An den Gedanken, dass das Gebaute eine Ressource darstellt. Die Umwandlung sogenannter natürlicher Ressourcen wie Erdöl, Holz oder Sand in dann eben künstliche ist beim Bauen – Hochbau wie Tiefbau – in ein neues Licht getreten: Wir können, ja wir müssen die verwerteten natürlichen Ressourcen berücksichtigen, sie für das Weiterbauen, auch für den Neubau nutzen. Deponie? Das war ges-tern und zudem: Die Deponien sind voll, das Einlagern teuer und längst sind Fachleute dabei, alte Deponien als zukünftige Ressourcenlager zu definieren und zu inventarisieren.

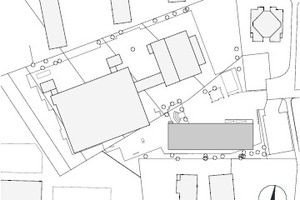

Tatsächlich gehen langfristig denkende InvestorInnen im Gespräch mit ihren PlanerInnenteams langsam dazu über, Gebäude so zu kalkulieren und zu planen, dass sie als zukünftige Materiallager zur Verfügung stehen; wenn ihre Substanz aufgebraucht, wenn ihr Nutzen nicht mehr wirtschaftlich ist aus unterschiedlichen Gründen. Die Stadt Frankfurt a. M. hat, wie eigentlich alle große Kommunen in Deutschland, die Wirtschaftlichkeit im Bauunterhalt längst ganz oben auf der politischen Agenda, und da kam es ihr wie gerufen, als sie von einer Sanierungsstrategie des benachbarten Landkreises Darmstadt Dieburg erfuhr. Dieser hatte bei der Umsetzung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms 2008 bis 2020 zunächst auf den Klassiker der Ersatzbauten gesetzt: auf Stahlcontainer. Deren Anmietung verursacht aber immer wieder hohe Kosten. Das Darmstädter Büro werk.um, mit einer Sanierung beauftragt, schlug dem Landkreis nun vor, die Ersatzbauten als elementierte Holzbauten zu realisieren. Die gehen in den Besitz des Landkreises über, haben eine gute CO2-Bilanz und rechnen sich mit jedem Umzug dorthin, wo akut Bedarf ist. Der Landkreis, Eigentümer von 81 Schulen, stimmte zu. Das Konzept bewährt sich mittlerweile seit über zehn Jahren und wurde an zahlreichen Schulen eingesetzt. Auch die Stadt Frankfurt a. M., Eigentümerin von gut 200 Schulen, erkannte den Nutzen und bat die Darmstädter um eine Konzeptentwicklung für den Ersatzbau einer Grundschule, die abgerissen und neugebaut werden sollte.

1. Bau, Ludwig-Weber-Schule

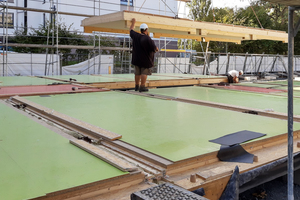

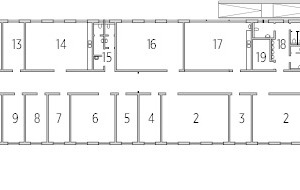

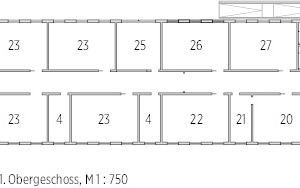

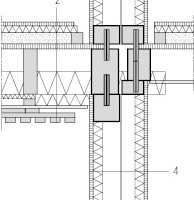

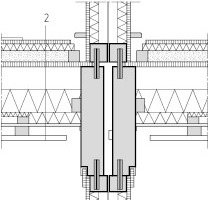

Der Ersatzbau in Sindlingen war als dreigeschossiger Baukörper (53,90 x 16,50 m) realisiert, der zwanzig Klassenräume, weitere Gruppenräume, Mehrzweckräume, Mensa, Lehrerzimmer, Räume für die Betreuung sowie Toiletten und kleinere Verwaltungs- und Besprechungsräume umfasste. Der Bauplatz in unmittelbarer Nähe zum Altbau musste freigeräumt werden, in den Bodenaushub wurde eine Kiesschicht eingebracht, Betonfertigteile als Punktfundamente gestellt. Inzwischen konnte der Holzbauer – im Ausschreibungsverfahren wurde nicht nur nach dem Angebotspreis geschaut, sondern auch danach, ob Erfahrung mit der elementierten Bauweise vorhanden war – die Wand-, Decken- und Bodenelemente fertigen, die entsprechend der aktuellen EnEV ausgeführt wurden. Alle Innenwände wurden ebenfalls in Holzbauweise errichtet, selbst der – auf einer gesonderten Fundamentplatte stehende – Fahrstuhl, der die Barrierefreiheit sicherstellt, stand in einer selbsttragenden Holzkonstruktion. Das aufgestellte Volumen erhielt ein Flachdach mit umlaufender Attika.

Die Planungen der Bauteile lieferte das Büro als pdf- und dwg-Files an den Holzbauer, der dann auf dieser Grundlage die Werkstatt- und Montagepläne erstellt. 2014 waren die Schnittstellenprobleme Planung/CNC-Fertigung noch deutlich ausgeprägter als heutzutage. Insgesamt, vom Auftrag bis zur Übergabe der Schule, vergingen gerade einmal 14 Monate, gekostet hat der Neubau rund 3,1 Mio. € brutto, Kostengruppen 300 und 400.

2. Bau, Schule am Mainbogen

Den PlanerInnen von werk.um war klar, dass ihr Bausystem nach ein paar Jahren seine Aufgabe in Sindlingen erfüllt hätte. So musste ein hoher Qualitätsstandard in der Konstruktion erreicht werden, dass die Schule abgebaut und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden konnte. Eigene Erfahrungen, aber auch die des Holzbauers, ermöglichten die Entwicklung geeigneter Holzbauverbindungen, die es erlauben, die verbauten Elemente auch nach längerer Standzeit stressfrei zu trennen und zu translozieren. So wurde beispielsweise die Luftdichtigkeit durch den Einsatz von Gummi-Dichtbändern hergestellt, die an den Bauteilen fixiert sind. Auf Verklebungen konnte an den wesentlichen Schnittstellen verzichtet werden. Allein der Linoleumfußboden hätte zerschnitten werden müssen, da die Klassenräume aus drei Elementen bestehen. Er wurde am Ende komplett getauscht, auch weil die Eltern/Lehrerschaft sich andere Farben wünschten.

Der Abbau gelang in wenigen Wochen, allerdings mussten die meisten Teile zunächst auf einem Parkplatz zwischengelagert werden, da man am neuen Bauort in Fechenheim (einmal östlich quer durch Frankfurt) zuerst die Bauteile einbauen musste, die am alten Standort zuletzt demontiert wurden – die Bodenelemente. Neben den Freiräum- und Erdarbeiten konnte in ein paar Metern Entfernung zum zukünftigen Bau schon einmal ein Schacht für Gebäudeinfrastruktur aller Art angelegt werden (Wasser, Elektro etc.), aus dem später dann die Gewerke ihre Anschlüsse „abholen“ konnten. Die Ab- und Aufbauzeit betrug insgesamt gerade mal sechs Wochen, die anschließenden technischen Installationen und Innenausbauten nochmal rund acht Wochen. Die Kosten für das Verfahren liegen bei rund 50 % der Gesamtkosten von 2014 bzw. ca. 30 % der aktuell zu erwartenden Neubaukosten.

Ressource Bau

Auch die Schule am Mainbogen kann in Zukunft bei Bedarf erneut abgebaut /versetzt werden. Wann, ist noch nicht klar, der erste Umzug allerdings hat schon gezeigt, dass auch ein dritter, ein vierter möglich wäre. Auch müssen die Elemente dieses Baukastens nicht komplett wieder verwendet werden, man könnte das Gebäude im Rastermaß beliebig kürzen , das 2. OG zugunsten einer Dachterrasse einkürzen. Erhard Botta, Partner bei werk.um, antwortete auf die Frage, wo er denn genau den Aspekt Ressource Bau in diesem Projekt von werk.um ausmache, wie folgt: „Neben dem allgemeinen Verständnis eines festen Bestandes natürlich vorkommender (Boden-)Ressourcen können wir so langsam auch alles, was gebaut wurde, als Ressource anschauen. Unsere Schule ist hier ein sehr anschauliches Beispiel: Wir bauen eine Schule – möglichst nachhaltig in der Materialwahl –, setzen sie dorthin, wo sie gebraucht wird und können sie bei Bedarf auch wieder an einen anderen Standort versetzen. Ressource in einer Kreislaufverwertung. Und wir sehen in dieser Art der Planung noch einen weiteren, wesentlichen Ressourcen-Aspekt: Das, was wir entwickelt haben, muss beim nächsten Projekt nicht wieder von ganz vorne begonnen werden. Wir können jetzt unsere Schule an verschiedenen Orten sehr smart als Architektur abwickeln, die auch etwas ganz anderes sein kann als Schule: Büro, Kindergarten usw. Das könnte man ‚Know-how-Ressource‘ nennen.“

Fazit

Im Gespräch mit Arne Steffen und Erhard Botta, Partner bei werk.um, kam autorenseits auch die Frage auf, ob es nicht sinnvoller sei, Neubauten heute nicht so zu planen, dass man sie, wenn ihr Nutzen verloren gegangen ist, leicht für einen anderen Nutzen aktivieren könne. Dem haben beide nachdrücklich zugestimmt, die Entscheidung für eine mobile oder eine immobile, aber höchst flexible Architektur aber davon abhängig machen wollen, wo man dafür oder dagegen sein sollte: in der Stadt die immobile, flexible Architektur, in den Randlagen und ländlichen Räumen die mobile. Beide Konzepte wäre damit möglich, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Allerdings entspräche die mobile Architektur auch eher unserer höchst mobilen Zeit, deren zunehmende Geschwindigkeit auf die Sicherheit von Zukunftsprognosen negativ wirke: Wer können denn noch mit Sicherheit sagen, ob die Bauten, die jetzt alle fertiggestellt werden, in fünf oder zehn Jahren an dieser Stelle noch gebraucht werden?!

Ein weiterer Vorteil und möglicher Treiber für die mobile Lösung wurde zum Schluss des Gesprächs mit den ArchitektInnen von werk.um genannt und er war dem Autoren schlicht nicht bewusst. Das, was eine Kommune einmal in ihren mobilen, elementierten oder gar modularen Bestand investiert hat, behält – vorausgesetzt er wird mit entsprechender Detail- und Materialqualität ausgestattet – nicht bloß seinen Wert, er wird gesteigert. Hätte man heute die Schule von werk.um am Mainbogen bauen müssen wäre sie, wegen steigender Material-(Ressourcen-)Preise, um ca. 30 % teurer geworden. Im Vergleich zu den Umzugskosten noch einmal deutlich mehr.

Mittlerweile wurde das System konsequent weiterentwickelt, sodass einerseits alle erdenklichen räumlichen, energetischen und qualitative Anforderungen des Bauherrn abgedeckt werden, andererseits aber auch die Demontage und Neumontage schneller und effizienter durchgeführt werden können.

Dass auch Behelfsbauten erstens nicht danach aussehen müssen und zweitens so geplant werden, dass sie technisch den steigenden Anforderungen folgen können, das hat das werk.um-Projekt mobile Schule nachdrücklich unter Beweis gestellt. Be. K.

Permanenz ist eine Ressource für Nachhaltigkeit. Warum dann temporär bauen? Gerade im Schulbau liegt hier Potential, um bei demografischem Wandel oder Sanierungen Lernräume an unterschiedlichen Orten wiederzuverwenden. Hierbei sind essenzielle Elemente eines langen Lebenszyklus das Bauen mit Holz und die Planung von Architekten.«

DBZ Heftpartner heilergeiger architekten und stadt-planer BDA, Kempten

Baudaten

Objekt: Interimsbaus in Holzmodulbauweise

Standort 1: Ludwig-Weber-Schule, Paul-Kirchhof-Platz 13,

65931 Frankfurt a. M.

Standort2: Schule am Mainbogen, Fachfeldstraße 34,

60386 Frankfurt a. M.

Typologie: Schulbau

Bauherrin: Stadt Frankfurt a. M, der Magistrat, vertr. durch das Amt für Bau und Immobilien

Architektur: werk.um, Darmstadt

Generalunternehmer: Baumgarten GmbH, Ebersburg-Weyhers

www.baumgarten-bauen.de

Bauzeit Baustandort 2: 14 Wochen in 2020

Projektdaten

Grundfläche: 890m² (53,90 x 16,50 m)

Nutzfläche gesamt: 2 366 m²

Nutzfläche: 1 709 m²

Technikfläche: 10 m²

Verkehrsfläche: 647 m²

Brutto-Grundfläche: 2 668 m²

Brutto-Rauminhalt: 8 671 m³

Baukosten brutto (nach DIN 276)

Standort 1 (Baujahr 2014): 3,1 Mio. € brutto KG 300+400

Standort 2 (Baujahr 2020): 1,6 Mio. € KG 300+400 – darin enthalten eine 30%-ige Kostensteigerung gegenüber dem Baukostenindex von 2014

Energiebedarf

Primärenergiebedarf:

98,93 kWh/m²a

Endenergiebedarf: 50,39 kWh/m²a

Gebäudehülle

U-Wert Außenwand = 0,2 W/(m²K)