Holzbau - Stand der Technik

Höher, weiter – der Holzbau gewinnt in vielen Regionen an Marktanteilen. Das ist nicht nur auf Entwicklungen des Baustoffs und der Bauweise, sondern auch auf geänderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Bauvorschriften zurückzuführen.

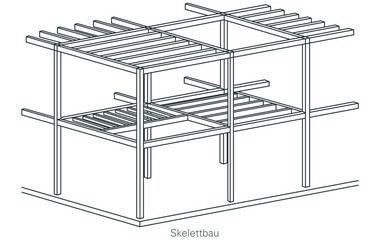

Jahrhundertelang war der Holzbau geprägt vom Fügen von eindimensionalen Bauteilen (Balken) zu mehr oder weniger komplexen stabförmigen Tragwerken. Der Raumabschluss erfolgte durch die Ausfachung mit Mauerwerk (Fachwerkbau), Brettern, Ziegeln usw. Mitte des 20. Jahrhunderts kamen erstmals plattenförmige Holzwerkstoffe auf den Markt, die es erlaubten flächige oder tafelförmige Bauteile herzustellen, die tragen und gleichzeitig den Raum abgrenzen. Man sprach in diesem Zusammenhang auch von der Tafelbauweise, einem Begriff, der heute nicht mehr gebraucht wird. Heute spricht man eher von Holzrahmenbauweise und meint damit flächige Bauteile, die aus einem Holzrahmen, dem „Gerippe“, und dessen Beplankungen aus dünnen Holzwerkstoffplatten bestehen.

Eine Entwicklung, welche den Übergang von der Stabtektonik zur Plattentektonik weiter befeuert, ist die zunehmende Marktdurchdringung von Brettsperrholz. Dieses Produkt, obwohl schon in den 1950er-Jahren entwickelt, hat seinen Siegeszug ab der Jahrtausendwende begonnen. Brettsperrholz sind 60 – 300 mm dicke, massive Platten, die in großen Abmessungen hergestellt werden. Im Gegensatz zum Holzrahmenbau kann auf ein aussteifendes Gerippe verzichtet werden. Die Platte wirkt als einschaliges, massives Element. Man spricht darum von Holzmassivbauweise. Beide Bauweisen, Holzrahmen- und Holzmassivbauweise, haben ihre Stärken und Schwächen. Darum bestehen zeitgemäße Holzbauten oft aus einer Kombination der beiden Bauweisen.

Ein wesentlicher Unterschied der beiden Bauweisen liegt im Bauprozess: Bei der Holzrahmenbauweise gehen die Rohmaterialien vom Hersteller in eine Zimmerei, wo sie zugeschnitten, zu vorgefertigten Elementen zusammengebaut und dann auf die Baustelle transportiert werden. Brettsperrholzelemente werden meist schon beim Hersteller konfektioniert, direkt auf die Baustelle transportiert und dann montiert.

Brettsperrholz ist darum vor allem in Märkten sehr erfolgreich, die keine eigentliche Zimmermannstradition kennen und wo gut eingerichtete Holzbaubetriebe fehlen. Dazu zählen neben Südeuropa auch England und Frankreich.

Ähnlich verhält es sich in Bezug auf die Planung. Projekte in Holzrahmenbauweise erfordern, v. a. aufgrund der Vielschichtigkeit, ein größeres Know-how sowohl bei Architekten als auch beim Ingenieur. Der homogene, einschichtige Aufbau der Brettsperrholzplatten ist in verschiedener Hinsicht eine Erleichterung.

Die Massivholzbauweise ist zwar deutlich ressourcenintensiver als die Rahmenbauweise, dafür ist der Herstellungsprozess weitgehend automatisiert. In einem Umfeld mit steigenden Arbeitskosten, aber tendenziell stagnierenden Materialkosten schlägt das Pendel vermehrt in die Richtung von Brettsperrholz.

Hybride Bauwerke, hybride Bauteile

Reine Holzbauten sind selten. Bei den meisten Bauwerken handelt es sich um eine Mischung verschiedener Baustoffe. Erdberührte Bauteile waren und sind immer in Beton ausgeführt. Auch für die vertikale Erschließung wird, v. a. bei vielgeschossigen Bauwerken, oft auf eine Ausführung in Stahlbetonbauweise zurückgegriffen. Gründe dafür liegen beim Schallschutz, dem Brandschutz und den Kosten. Eine gängige Form von Hybriden sind auch Bauten mit Geschossdecken in Beton und einer Gebäudehülle in Holzbauweise. Das liegt vor allem darin begründet, dass Gebäudehüllen vergleichbarer Qualität in Holz und Massivbauweise in etwa gleich teuer sind. Bei Geschossdecken sind Bauteile in Stahlbeton aus rein wirtschaftlichen Überlegungen eher günstiger als vergleichbare Holzdecken. Neben diesen Hybridkonstruktionen auf der Ebene des Bauwerks kommen im mehrgeschossigen Bauen mit Holz auch vermehrt hybride Bauteile zum Einsatz.

In erster Linie geht es dabei um Holz-Beton-Verbundbauteile, die vor allem bei Decken verwendet werden. Das Prinzip ist folgendermaßen zu erklären: Anstelle der für einen

guten Trittschallschutz erforderlichen „toten“, d. h. statisch nicht aktiven Masse in Form einer Schüttung oder einer anderen Beschwerung, wird eine Betonschicht eingebracht und kraftschlüssig mit der Holzkonstruktion verbunden.

Der Verbund kann entweder mit mechanischen Verbindungsmitteln, wie Schrauben, Blechen, eingeklebten Bewehrungsstählen usw., oder über einen geometrischen Formschluss, das heißt z. B. mittels Kerven im Holz und Nocken im Beton hergestellt werden. Beim Querschnitt der Decken wird zwischen Flachdecken und Rippen- oder Balkendecken unterschieden. Flachdecken haben eine durchgehende, massive Holzschicht aus Brettsperrholz, liegenden Brettschichtholzträgern oder Brettstapelelementen, die direkt die Schalung für die Betonschicht darstellt. Bei Balkendecken braucht es in der Regel eine verlorene Schalung zwischen den Balken in Form einer Holzwerkstoffplatte. Sowohl Flachdecken als auch Balkendecken können im Werk vorgefertigt werden.

Holz-Beton-Verbunddecken werden vor allem im mehrgeschossigen Holzbau verwendet, wo hohe Anforderungen an den Schallschutz bestehen und bei Spannweiten über 5 – 6 m. Das sind klassischerweise Schulen, Bürobauten aber auch Wohnbauten. Eine weitere Nische, in der oft Holz-Beton-Verbunddecken zum Einsatz kommen, ist die Ertüchtigung von bestehenden Holzdecken in Bestandsbauten.

Raummodule

Treiber hinter der Entwicklung des modularen Holzbaus ist der Wunsch, möglichst viel Arbeit von der Baustelle in die Werkhalle mit ihrer kontrollierten Umgebung zu verlegen und dort Bauteile von gleichbleibend hoher Qualität herzustellen. Natürlich sind nicht alle Bauten für eine Umsetzung in Modulbauweise geeignet. Modulbauten müssen gewissen Kriterien genügen. Je mehr von ihnen vorhanden sind, umso sinnvoller kann eine Umsetzung in Modulbauweise sein. Diese Kriterien sind:

– konsequente Planung in Modulbauweise vom ersten Entwurf

– Bauaufgabe mit vielen kleinen Einheiten, wie Hotel, Wohnheime, Kleinwohnungen usw.

– hoher Grad an Installationen in den einzelnen Zellen

– genügend Planungsvorlauf

– Wiederholungsfaktor / Regelmäßigkeit

– kurze Bauzeit

– temporärer Bau mit Wiederverwendung

– hohe Qualitätsanforderungen

– ausführende Firmen mit Interesse am

Projekt

Auch und gerade Modulbauten sind in der Regel Hybridbauten. So werden etwa bei Hotelbauten oft die Funktionen wie Küche, Speisesaal, Lobby, Konferenz, Wellness usw. in einem oder mehreren Sockelgeschossen in Ortbeton ausgeführt und die Zimmer als Module auf eine lasttransferierende Decke aufgestellt.

Grundsätzlich werden im Modulbau die gleichen Holzbausysteme verwendet wie im konventionellen Holzbau. Holzrahmenbau versus Holzmassivbauweise ist auch hier die große Frage. Die Antwort ist kein „entweder oder“, sondern ein „sowohl als auch“. Beide Systeme haben ihre Berechtigung und die Wahl muss bei jedem Projekt neu überlegt werden.

Furnierschichtholz aus Buche

Von den vielen Versuchen, Laubholz vermehrt auch im Bauwesen einzusetzen, scheint im Moment das Buchen-Furnierschichtholz BauBuche der vielversprechendste. Dabei wird die Buche zu Furnieren geschält, getrocknet und anschließend zu Platten verklebt. Die Platten werden als solche verwendet oder zu Brettern aufgetrennt, ähnlich wie Brettschichtholz, und zu balkenförmigen Trägern verklebt. Das Buchenholz wir dadurch so homogenisiert, dass natürliche Fehler, wie Äste und dergleichen kaum mehr negativ ins Gewicht fallen. Dadurch hat die BauBuche Festigkeitseigenschaften, die gegenüber einem konventionellen Brettschichtholz aus Fichte viel höher liegen. Dadurch sind Materialeinsparungen und damit schlankere Querschnitte möglich. Die BauBuche ist natürlich pro Volumeneinheit etwas teurer als Brettschichtholz aus Fichte. Wann und wo sich der Einsatz lohnt, ist jedes Mal neu zu untersuchen. Gerade im Bereich der hochbelasteten Tragwerke, wie, z. B. bei Hochhäusern, ist die BauBuche eine gute Alternative, wenn nicht teilweise sogar ein Muss.

Vermehrte Verwendung von Holz

Wie eingangs erwähnt, ist der Haupttreiber für den vermehrten Einsatz von Holz – zumindest in den deutschsprachigen Ländern – in den liberalisierten Brandschutzvorschriften und in sich ändernden politischen Rahmenbedingungen zu sehen. Bauen mit Holz wird in vielen Regionen speziell gefördert, vor allem aufgrund seiner ökologischen Vorteile. In Britisch Kolumbien/CA ist durch den „Wood First Act“ ein Gesetz erlassen, das regelt, dass bei öffentlichen Gebäuden auch eine Holzlösung geprüft werden soll. In Deutschland gibt es ebenfalls bereits Förderungen. In Hamburg werden Gebäude mit 30 Ct./kg bei Verwendung von Holzprodukten beim Bau gefördert. In Baden-Württemberg hat der Holzbau Eingang in den Koalitionsvertrag von Bündnis 90/Die Grünen und CDU gefunden.

Grundsätzlich sind aus konstruktiver Sicht dem Bauen mit Holz keine Grenzen gesetzt, gerade auch weil die Entwicklung neuer Hochleistungsholzwerkstoffe weitergeht, wie die Entwicklung von Furnierschichtholz zeigt. Am Ende des Tages ist alles eine Frage der Dimensionierung. Holz ist auch unbeschränkt tragfähig, wenn es richtig eingesetzt wird. Wünschenswert wäre in diesem Zusammenhang, wenn das Know-how, mit Holz zu planen und zu bauen, bei Architekten, Ingenieuren und Ausführenden so schnell verbreitet würde, wie die Projekte in die Höhe wachsen.