Geneigte Dachflächen – Planung von Aufdach-Dämmsystemen

Die Planung von Aufdach-Dämmsystemen ergibt im geneigten Dach sinnvolle Dämmlösungen. Der Einsatz von Hochleistungsdämmstoffen ist dabei bauphysikalisch besonders praxisgerecht und ergibt durch die Trocknungsreserve sichere Konstruktionen. Wie statisch sichere Lösungen einfach geplant und ausgeführt werden, zeigt der Autor in seinem Beitrag.

Bei der Planung geneigter Dachflächen stehen vielfach gestalterische Gründe im Vordergrund, die eine Wiederentdeckung mitteleuropäischer Bautraditionen sowie deren Transformation in moderne Architektur bewirken. Das geneigte Dach gilt als besonders stadtbildprägende Konstruktion und bietet vielfältige, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Neben den gestalterischen Ansätzen spielt insbesondere die Nutzung der Sonnenenergie eine wichtige Rolle. So gelten geneigte Dächer als ideale und effiziente Standorte für die Integration oder den Aufbau von Solaranlagen. Die Planung von Solaranlagen auf dem Dach greift aber immer auch in die Planung des Dachtragwerks ein. Auch der Zusammenhang zum Dämmkonzept der Dachflächen ist in bestimmten Fällen zu beachten.

Dämmkonzepte

Aus bauphysikalischer Sicht ist die Betrachtung des geneigten Dachs besonders interessant. Im Prinzip handelt es sich bei Dächern mit kleinteiligen Bedachungsmaterialien wie Dachsteinen oder Dachziegeln um zweischalige Kaltdächer. Die Dachdeckung ist hier hinterlüftet, das heißt dauerhaft an die Außenluft angeschlossen, und schützt die darunterliegenden Funktionsschichten gegen Witterungseinflüsse. Der Einbau der

Dämmelemente mit zusätzlicher Funktionsschicht (Dämmstoff und integrierte, wasserführende Schicht als regensichere Unterdeckung) erfolgt durch den professionellen Verarbeiter schnell und wirtschaftlich. So entsteht mit der verlegten Aufsparrendämmung sofort eine behelfsdeckungsfähige Unterkonstruktion.

Mit der Nutzung zu Wohnzwecken sind vor allem die Anforderungen an den Wärmeschutz und das Bewusstsein für bauphysikalische Vorgänge in der Dachkonstruktion gestiegen. Als besonders günstige und baupraktische Lösung gilt dabei das Konzept einer Aufsparrendämmung, die in Kombination mit Zwischensparrendämmung auch schlanke Lösungen auf dem Dach ermöglicht.

Bei entsprechender Planung verschiebt sich durch eine hocheffiziente Aufsparrendämmung in Kombination mit einer Zwischensparrendämmung in minimaler statischer Sparrenhöhe die nach der Wohnflächenberechnungsverordnung maßgebliche 2 m-Linie zugunsten des Gewinns von Wohnraum unter dem Dach. Unter dem Motto „Nicht dicker, sondern besser dämmen“ können so mehrere Quadratmeter Wohnraumfläche und damit ein interessanter Mehrerlös erzielt werden.

Mindestwärmeschutz und energetischer Wärmeschutz

Die wesentlichen Grundanforderungen an den Mindestwärmeschutz werden mit dem Ziel baulich hygienischer Situationen für den Gebäudenutzer (Behaglichkeit) sowie dem konstruktiven Schutz des Bauteils (gegen Tauwasseranfall und Schimmelbildung) nach DIN 4108-2 beschrieben. Weitergehende Anforderungen zum Wärmeschutz und der Energieeinsparung der Gebäudehülle treffen vor allem die DIN 4108-3 mit den Kriterien für den klimabedingten Feuchteschutz, die DIN 4108-7 mit den Anforderungen an die Luftdichtheit der Gebäudehülle sowie vor allem die aktuelle Energieeinsparverordnung (EnEV). Mit dem im Sommer zu erwartenden Gebäude-energiegesetz (GEG) sollen die bislang parallellaufenden Regeln der EnEV, des Erneuerbaren-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) und des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) zusammengeführt und vereinheitlicht werden. So wird ein Niedrigstenergie-Gebäudestandard nach der Einführung für den öffentlichen Neubau ab 2021 auch für den privaten Neubau verbindlich festgelegt.

Mit dem vorrangigen Ziel der Energieeinsparung werden für die meisten Bauteile regelmäßig Wärmedurchgangswiderstände gefordert, die deutlich über den Mindestanforderungen nach DIN 4108-2 liegen. In der Praxis werden so die Anforderungen der DIN 4108-2 an den Mindestwärmeschutz vor allem bei Wärmebrücken sowie bei kleinmassigen Bauteilen mit geringer Wärmedämmung bedeutsam, deren Dämmleistung nach der EnEV eventuell durch andere Bauteile mit hoher Wärmedämmung kompensiert werden können.

Auch der sommerliche Mindestwärmeschutz ist nach DIN 4108-2 durchzuführen. Wärmedämmstoffe nehmen Wärme aufgrund der niedrigen Wärmeleitfähigkeit und geringen Masse nur langsam auf und geben diese ebenso langsam wieder ab. Die Wärmespeicherkapazität ist gering. Die Dämmmaterialien verhindern so den Wärmefluss durch die Außenhülle und vermindern das Aufheizen der Dachräume. Effektive Aufsparrendämmungen reduzieren auch den Einfluss einer heißen Dachdeckung. Je besser der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der Konstruktion, desto weniger Wärme belastet die Konstruktion und den Innenraum.

Niedrigstenergiestandard

Die Begriffe Niedrigenergiehaus oder Passivhaus-Standard beschreiben weitergehende Anforderungen an den Wärmeschutz. Die aktuelle EnEV mit ihren Mindestanforderungen für den Neubau sieht ein Niedrigenergiehaus als Referenzgebäude vor. Mit Einführung des GEG werden voraussichtlich so auch die Standards für ein Niedrigstenergiehaus festgesetzt. Die Förderprogramme der KfW verwenden den Begriff KfW-Effizienzhaus zur Bewertung der Fördermaßnahme. Die energetische Qualität der Immobilie wird mit den Referenzgrößen Primärenergiebedarf und Transmissionswärmeverlust gemessen. Das Niedrigenergiehaus entspricht im Förderprogramm einem KfW-Effizienzhaus 100. Beim Neubau fördert die KfW die Standards KfW-Effizienzhaus 40 Plus, 40 und 55. Je kleiner die Kennzahl, desto geringer der Energiebedarf und desto höher die Förderung. Die Bewertung der energetischen Qualität eines Gebäudes ergibt sich aus dem Transmissionswärmeverlust sowie dem Primärenergiebedarf und begrenzt diese in Relation zum sogenannten Kompaktheitsgrad des Gebäudes mit dem Verhältnis von umfassender Gebäudehülle zum Volumen (A/V). Für Gebäude nach dem Passivhaus-Standard ergeben sich sogar noch höhere Anforderungen. So liegen die Mindestanforderungen an Außenbauteile bei Passivhäusern bei einem U-Wert von 0,15 W/m²K oder darunter. Dieser Wert gilt auch für die Dachkonstruktion. Eine gute Wärmedämmung im Dach ist jedoch bei allen Häusern wirtschaftlich sinnvoll und hebt den Wohnkomfort.

Zertifizierte Passivhaus-Komponente für den Neubau

Die Planung von Passivhäusern wird durch den Einsatz von zertifizierten Passivhaus-Komponenten erleichtert. Zwei beispielhafte Ansätze für den Einsatz von Aufsparrendämmungen zeigen die folgenden Lösungen:

Dachkonstruktion mit Kombidämmung

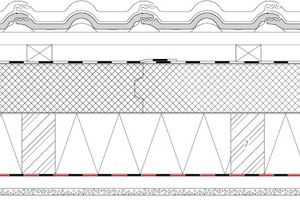

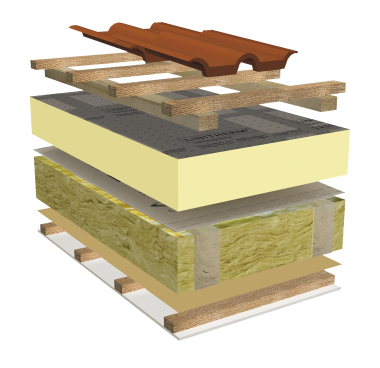

Nach der Zertifizierung als Passivhaus-Komponente erfolgt die Dämmung des Daches in zwei Ebenen (Abb. 04):

– Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle (0,035 W/(mK)), 14 cm. Für die Bestimmung des U-Wertes wurden Sparren 140/120 mit

e = 80 cm angenommen.

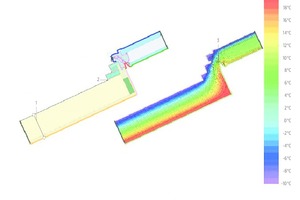

– Aufsparrendämmung (z. B. Braas Clima Comfort) mit 0,021 W/(mK), 12 cm. In die Sparren eingreifende Kohlenstoffstahl-Schrauben bilden die Sicherung gegen Windsog und Schub. Die Wärmebrückeneffekte dieser Schrauben wurden mittels 3D-Wärmestromsimulation bestimmt.

– Die luftdichte Ebene wird durch die Funktionsmembran gebildet (z. B. DivoDämm Membran 4). Die Bahn wird unterhalb des Sparrens luftdichtend angeordnet.

– Zum Innenraum schließt sich eine Installationsebene an, die zum Raum hin mit einer Gipskartonplatte abschließt.

So ergibt sich durch den günstigen Lambda-Wert der Hochleistungsdämmung eine besonders schlanke Konstruktion. Der U-Wert der opaken Gebäudehülle ist U*fPHI ≤ 15 W/(m²K).

Dachkonstruktion mit Aufsparrendämmung ohne Zusatzdämmung

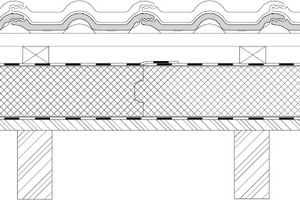

Hier erfolgt die Dämmung des Daches in einer Ebene (Abb. 05):

– z. B. mit der Aufsparrendämmung Braas Clima Comfort mit 0,021 W/(mK) als zertifizierter Passivhaus-Komponente. In die Sparren eingreifende Systemschrauben bilden die Sicherung gegen Windsog. Die Wärmebrückeneffekte dieser Schrauben wurden ebenfalls mittels 3D-Wärmestromsimulation bestimmt.

– Die luftdichte Ebene wird durch eine Dampfbremsfolie gebildet (z. B. DivoDämm Membran 2 2S).

– Zum Innenraum schließt eine Sichtholzschalung die Konstruktion ab.

Durch den günstigen Lambda-Wert der Hochleistungsdämmung ergibt sich bereits bei einer Aufsparrendämmung von 16 cm ein U-Wert der opaken Gebäudehülle von U*fPHI ≤ 15 W/(m²K).

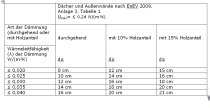

In Abhängigkeit vom Lambda-Wert gestalten sich auch die Ausführungsstärken der eingesetzten Dämmstoffe. Dabei zeigt sich, dass Hochleistungsdämmstoffe mit einem λD = 0,020 – 0,021 W/m2K in deutlich geringeren Materialstärken eingebaut werden können und so den Dachaufbau schlank gestalten helfen. Ein Sparrendach mit konventionellen Dämmstoffen zwischen den Sparren erfordert Sparrenquerschnitte je nach Lambda-Wert von bis zu 40 cm. Durch den Einsatz von Hochleistungsdämmstoffen mit Verlegung oberhalb der Sparrenebene können die Sparrenquerschnitte auf das statisch erforderliche Maß reduziert werden.

Aufdach-Dämmung

Das Konzept einer Aufdach-Dämmung überzeugt. So kann beispielsweise das Dämmsystem Braas ClimaComfort vollflächig oberhalb der Sparrenebene verlegt werden. Das Dämmstoffkonzept mit einer Hochleistungsdämmung aus Resolschaum kombiniert geringe Konstruktionshöhen mit abgestimmten Zubehörlösungen. Die geschlossenzellige Struktur des Dämmmaterials bietet sehr gute Lambda-Werte. Hier kann sich Wärme deutlich schlechter bewegen als beispielsweise innerhalb einer Faserstruktur. So kann für Dämmstoffstärken von 60 – 120 mm mit Nennwert λD = 0,020 W/mK (λ = 0,021 W/mK) und für 140 – 160 mm ein Lambda-Wert mit Nennwert λD = 0,021 W/mK (λ = 0,022 W/mK) erzielt werden. Diese Werte zeigen die hohen Dämmleistungen bei gleichzeitig sehr geringen Dachaufbauhöhen. Bereits bei einer Einsatzdicke von 16 cm ergibt sich ein U-Wert von 0,129 W/m²K. Damit wird die Anforderung der EnEV deutlich unterschritten und sogar der KfW-förderungswürdige U-Wert von 0,14 W/m²K erreicht.

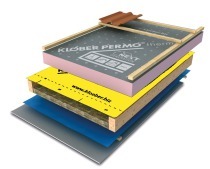

Vorteilhaft ist auch die hohe Dampfdurchlässigkeit des Dämmelements. Dies erleichtert die Austrocknung von Feuchtigkeit aus der Dachkonstruktion. Gesundheitsschädlicher Schimmelbildung wird so vorgebeugt. Die Dämmung weist eine Trocknungsreserve auf und die Holzbauteile der Tragkonstruktion können somit der Gefährdungsklasse 0 nach DIN 68 800-2 zugeordnet werden. Die aufkaschierte, behelfsdeckungsfähige UDB-A Unterdeckbahn mit Doppelselbstklebestreifen wird winddicht verklebt und gilt in Verbindung mit den systemzugehörigen Klebe-Dichtmitteln als naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung nach ZVDH Klasse 3.

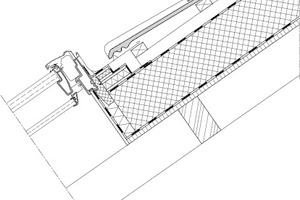

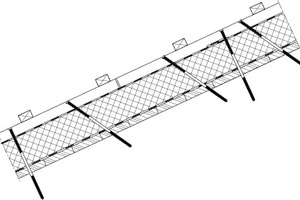

Lagesicherung

Die Lagesicherung erfolgt in der Regel nach einem werkseitig optimierten und statisch berechneten Verlegeplan. Systemgerechte Spezialschrauben werden zur Abtragung der Schublast im 60 °-Winkel zur Dachfläche eingeschraubt. Alternativ wird ein statisch bemessenes Schubholz an der Traufe eingesetzt. Die Sicherung gegen Windsog erfolgt mit Schrauben, die in einem 90 °-Winkel zur Dachfläche eingebracht werden. Die perforationsgesicherte Fixierung der Konterlattung mit einer Nageldichtung verhindert das Eindringen von Wasser über die Durchdringungsstellen.

Aufnahme von Zusatzlasten

Planungsrelevant ist der Aufbau von Zusatzelementen zur Deckung wie nachträglich aufgeständerte Solarelemente. Um die zusätzlich entstehenden Kräfte sicher über eine Aufdachdämmung in die Unterkonstruktion einzuleiten, müssen Verstärkungselemente über der Konterlattung eingebaut werden. So können Verformungen und Schädigungen der Aufdachdämmung, der aufkaschierten Unterdeckbahn oder gar der Dampf-/Luftsperre verhindert werden.

Die Pflicht zur statischen Bemessung bei einer Aufdachdämmung ergibt sich auch bei der Installation von Schneefangeinrichtungen und Sicherheitsdachhaken. Da auch hier die entstehenden Zusatzlasten bei einer Aufsparrendämmung zu einer unzulässigen Verformung und Beschädigung des Dämmstoffs führen können, sind entsprechende Nachweise zu führen. Hierzu haben die Hersteller von Schneefangsystemen die Tragfähigkeit ihrer jeweiligen Systeme ermittelt, um sie in Abhängigkeit von Dachneigung, Schneelastzone und Geländehöhe sowie weiteren Faktoren einer Belastungsseite entgegenstellen zu können. Dabei ist allerdings zu beachten, dass nicht nur die Tragfähigkeit der Schneefangsysteme selbst, sondern selbstverständlich auch das ganze System einschließlich der lastabtragenden Unterkonstruktion zu bemessen ist.

Der Hinweis zahlreicher Hersteller beschreibt das Dilemma für den Planer: „Die Tragfähigkeit der kompletten Dachunterkonstruktion mit sämtlichen Konter- und Traglatten usw., auf welche die Schneefangsysteme mit Zubehör eingebaut werden, muss bauseits überprüft werden“. Mit einem Verstärkungselement (z. B. DivoDämm EasyFix) kann die einfache Befestigung von zusätzlich lastführenden Dachsystemkomponenten auf einer Aufsparrendämmung geplant werden. Durch die universelle Konstruktion können Traglatten oder Bretter, wie sie zur Befestigung von Modulstützen oder Schneefangsystemen erforderlich werden können, bis zu einer Breite von 150 mm fachgerecht auf der Konterlatte befestigt werden. So lassen sich auch hohe Lasten sicher in den Sparren ableiten. Für die patentierte Verstärkung liegt ein Nachweis in Form einer ETA (European Technical Assessment), einer Europäische Technische Bewertung vor. Er umfasst alle wichtigen Produktmerkmale zur Erfüllung der europäischen baurechtlichen Anforderungen und macht den aufwendigen und kostenintensiven Einzelnachweis überflüssig.