Wärmenetze effektiver machen

„Das Blatt wenden“ ist eine Redewendung, deren Ursprung umstritten ist. Gemeint ist aber immer, dass es nach der Wende aufwärts geht. Damit ist es nur logisch, dass sich die offizelle Sprechart in Bezug auf Maßnahmen zur Minderung der Klimafolgen immer auf „Wende“ bezieht: Die Wärmewende, die Stromwende und die Verkehrswende stehen als drei Säulen für eine von der Politik angestrebte Energiewende. Die wiederum soll dabei sehr wesentlich helften, das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen (möglicherweise schon 2040, im Augenblick wohl später).

Da der Gebäudesektor eine erhebliche Quelle für Treibhausgasemissionen ist, wirkt hier eine Umstellung der Wärmeversorgung effektiv, vorausgesetzt, die „Wärmewende“ basiert auf dem Einsatz erneuerbarer Energien sowie der Effizienzsteigerung der Wärmeinfrastruktur.

Letzterem widmet sich aktuell das Forschungsprojekt „TrafoWärmeNetz“. Entwickelt wird ein digitales Planungstool, das es erlauben soll, in das bestehende Fernwärmenetz mit aktuell rund 3 800 Wärmenetzen in ganz Deutschland, die relativ CO₂-neutral zu betreibenden Wärmepumpen effektiv zu integrieren. Das Planungstool soll vor allem kleineren und mittleren Energieversorgern und Netzbetreibern helfen, ihre fossil betriebenen Wärmenetze einfach und schnell in wärmepumpenbasierte Wärmenetze umzuwandeln. Neben dem auf Bau und Immobilien spezialisierten Beratungsunternehmen Drees & Sommer sind die Hochschule für angewandte Wissenschaften München, das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, die Stadtwerke am See GmbH Überlingen, die Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm und die Danpower GmbH mit dabei. Das im Januar 2024 gestartete Forschungsprojekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert und läuft noch bis Ende 2026.

Nah- und Fernwärmenetze versorgen etwa 6 Mio. Haushalte in Deutschland. Mit rund 86 % wird der Großteil davon mittels Blockheizkraftwerken, kurz BHKW, gewonnen. Diese arbeiten nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung, kurz KWK, bei dem die durch Energieerzeugung entstandene Abwärme für Heizzwecke genutzt wird. Der Knackpunkt dabei: Als Brennstoffe kommen hier immer noch vor allem fossile Energiequellen zum Einsatz.

Das Projektteam hat bereits einen ersten Software-Demonstrator entwickelt, der in der Lage ist, den Wärmebedarf eines Gebäudes – und perspektivisch auch mehrerer Gebäude – präzise zu simulieren. Die Validierung des Demonstrators hat gezeigt, dass die Simulationsergebnisse mit denen etablierter Tools wie IDA ICE vergleichbar sind – bei gleichzeitig deutlich geringerem Zeitaufwand. Nach dem Projektabschluss soll das digitale Planungstool den Wärmenetzbetreibern und Energieversorgern eine praktische Orientierungshilfe liefern und die Wärme- und Energiewende vorantreiben.

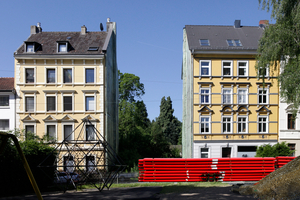

Ein weiterer Baustein des Software-Demonstrators bildet die relevanten Wärmebedarfe eines beliebigen Gebiets in Deutschland ab. Das erfolgt über eine Kette von Open-Source-Werkzeugen mittels einer browserbasierten Entwicklung in OpenStreetMap. Mit diesen Bedarfen können gezielt wirtschaftlich optimale Topologien für den Aus- oder Neubau von Wärmenetzen projektiert werden. Die berechneten Rohrnetze lassen sich anschließend mittels einer thermohydraulischen Rechnung hinsichtlich der Schlechtpunkte analysieren und anschließend optimieren.

Ob wir mit dieser Forschung das Blatt noch wenden können, muss sich zeigen, nach der Forschung kommen Planung und die Anträge, Genehmigungsverfahren, Planfeststellung, Material- und Maschinenbeschaffung, Bauarbeiten und vielleicht auch die Frage, ob wir nicht schneller wären, wenn wir dezentraler dächten, genehmigungsfreundlicher wären oder wir schlicht ein paar Grad weniger im WLAN-freien Wohnzimmer aushielten. Im wohnkomfortablen, handgefertigten Strickwollpullover zzgl. Socken! Be. K.