Stahlbeton im Kreislauf

Dass ein Bauwerk am Ende seiner Nutzungs- oder Lebensdauer angekommen ist, bedeutet oft nicht, dass das verbaute Material ebenfalls obsolet geworden ist: Wir zeigen Strategien für die Wiederverwendung von Stahlbetonbauteilen aus Ortbeton im Tragwerk neuer Strukturen auf.

Selektiver Rückbau der Stahlbetonstruktur des ehemaligen Centrum Warenhauses, UP! Berlin 2018

Selektiver Rückbau der Stahlbetonstruktur des ehemaligen Centrum Warenhauses, UP! Berlin 2018

Foto: KET Linus Lintner

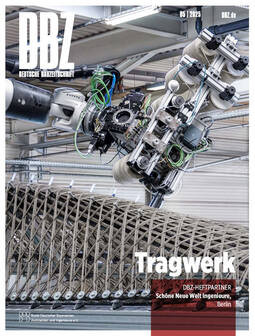

Zirkuläres Bauen wird derzeit immer wieder als einer der Schlüsselbegriffe im Zusammenhang mit der angestrebten Bauwende genannt [1]. Bisher finden sich in der heutigen Baupraxis jedoch allenfalls Beispiele für die Wiederverwendung von Fassaden, Fenstern, Innenausbauelementen oder Sanitärobjekten [2]. Ein wesentlich größeres Potenzial zur Vermeidung von Umweltbelastungen wie CO₂-Emissionen und zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs von Neubauten liegt jedoch im massiven Rohbau. Decken und -wände aus Stahlbeton haben bei der Herstellung von Neubauten den größten Anteil am Energieverbrauch und den Emissionen von Treibhausgasen gemessen in CO₂-Äquivalenten (CO₂e). Es gilt daher, vor allem im Bereich der tragenden Bauteile, nachwachsende Rohstoffe oder wiederverwendbare Stahl- bzw. Stahlbetonbauteile einzusetzen, um dem immensen Ressourcenverbrauch der derzeit konventionellen linearen Bauwirtschaft entgegenzuwirken. Stahlbeton ist seit mehr als 70 Jahren das am häufigsten eingesetzte Material im Massivbau und verkörpert somit auch den überwiegenden Teil des heutigen Gebäudebestandes und damit des anthropogenen Materiallagers zum Weiterbauen. Durch Umbau oder vollständigen Rückbau dieser Stahlbetonbauten entsteht die Notwendigkeit der Entwicklung neuer Konzepte zur Nutzung von Ortbetonbauteilen im Neubau, um Treibhausgasemissionen und Ressourcenverbrauch zu minimieren und das Abfallvolumen des Bauwesens radikal zu reduzieren.

Berechnung der potenziellen Einsparung von Treibhausgasen (GWP) in CO₂-Äquivalenten (CO₂e) für die Herstellung eines Wohnungsbaus, Forschungsprojekt

Berechnung der potenziellen Einsparung von Treibhausgasen (GWP) in CO₂-Äquivalenten (CO₂e) für die Herstellung eines Wohnungsbaus, Forschungsprojekt

Grafik: KET

Wiederverwendung von Bauteilen

Das Konzept der Wiederverwendung von Bauelementen im großen Maßstab hat bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts eine lange Tradition in der Baukultur. Ob Marmorsäulen, Mauerwerksziegel, Holzbalken oder Stahlträger: Alle Elemente, die über eine ausreichende Tragfähigkeit verfügten, wurden mehrfach genutzt. Die Hauptmotivation war wirtschaftlich begründet. Aus heutiger Perspektive ging es aber auch schon damals um ein energie- und ressourcenschonendes Bauen. Angesichts der radikal zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels treten diese Motivationen wieder deutlicher in den Vordergrund. Das trifft ebenso auf die Notwendigkeit zu, das Abfallvolumen des Bauens drastisch zu reduzieren. Jedoch hat die sich mit der Moderne rasch entwickelnde Industrialisierung des Bauens und die damit verbundene Normung von Werkstoffen, Bauteilen und Bauweisen bemerkenswerterweise die Wiederverwendung von Bauteilen nicht vereinfacht, sondern exponentiell erschwert. Das gilt auch für das Baumaterial der Moderne, den Stahlbeton. Die Ursachen dafür sind vielfältig, die Einfachste liegt im Konzept des Materials als Verbundwerkstoff aus druckfestem Beton und zugfestem Stahl, das mehrheitlich vor Ort hergestellt und irreversibel gefügt wird. Eine Ausnahme bildet natürlich das Bauen mit Stahlbetonfertigteilen, das ähnlich dem traditionellen Holz- und Stahlbau ein hohes Potenzial der Kreislauffähigkeit in sich trägt.

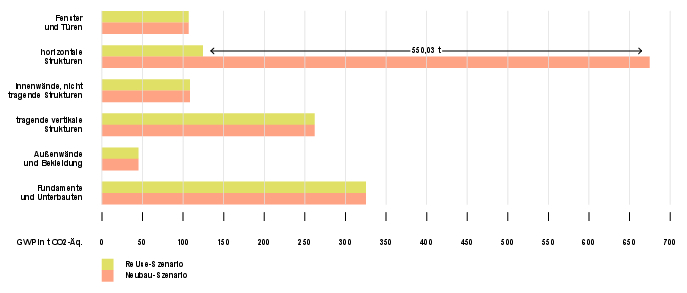

Planungsprozess und Arbeitsprozess für Gewinnung und Wiedereinsatz von Ortbetonbauteilen

Planungsprozess und Arbeitsprozess für Gewinnung und Wiedereinsatz von Ortbetonbauteilen

Grafik: KET

Stand der Forschung

Während für Stahlbetonfertigteile die Machbarkeit der Wiederverwendung von tragenden Bauteilen bereits seit den 2000er-Jahren beispielsweise für Einfamilienhäuser und Vereinsstätten geplant und erfolgreich erprobt wurde [3], gibt es für den Wiedereinsatz von Ortbetonbauteilen nur sehr wenige Beispiele. Zu nennen sind hier vor allem die Projekte des Structural Xploration Lab [4] der EPFL in Lausanne. 2021 wurde eine vorgespannte Fußgängerbrücke aus ehemaligen Wandelementen hergestellt. Es folgten die Erprobungen des Wiedereinsatzes von Deckenelementen und dreidimensionalen Bauteilen in eingeschossigen Bauwerken in den vergangenen Jahren. Im Verbundprojekt „Fertigteil 2.0“ der TU Darmstadt und der TU Braunschweig wurden von 2021 bis 2023 ein Demonstrator realisiert, bei dem gebrauchte lineare Stahlbetonelemente mit Hilfe von Stahlverbindern zu einer dreidimensionalen Struktur zusammengefügt wurden [5]. Im Projekt „Abbau Aufbau“ [6] an der Universität der Künste Berlin lag der Schwerpunkt auf der Ermittlung von Planungsgrundlagen, Arbeitsprozessen und einfacher digitaler Werkzeuge für einen Gebäudeentwurf mit wiederverwendeten Ortbetonbauteilen. Ein weiterer Aspekt der Arbeit war die Entwicklung eines einfachen Analysewerkzeuges zur ökologischen Wirksamkeit des Einsatzes von wiedergewonnenen Stahlbetonbauteilen. Alle Ergebnisse wurden in einem praxisorientierten Handbuch bzw. auf einem Webportal veröffentlicht.

Während das Team der EPFL das Thema Umnutzung eher als Aufgabe für Bauingenieur:innen sieht und im Darmstädter Forschungsprojekt der Fokus stark auf der Integration digitaler Werkzeuge lag, entstand das Projekt „Abbau Aufbau“ aus einer Entwurfsarbeit heraus und hatte daher die potenziellen architektonischen Qualitäten und konstruktiven Gesichtspunkte der Wiederverwendung im Blick. Eine wichtige Zielstellung des Projekts war die Gewährleistung einer hohen Anschlussfähigkeit in die unmittelbare baupraktische Anwendung.

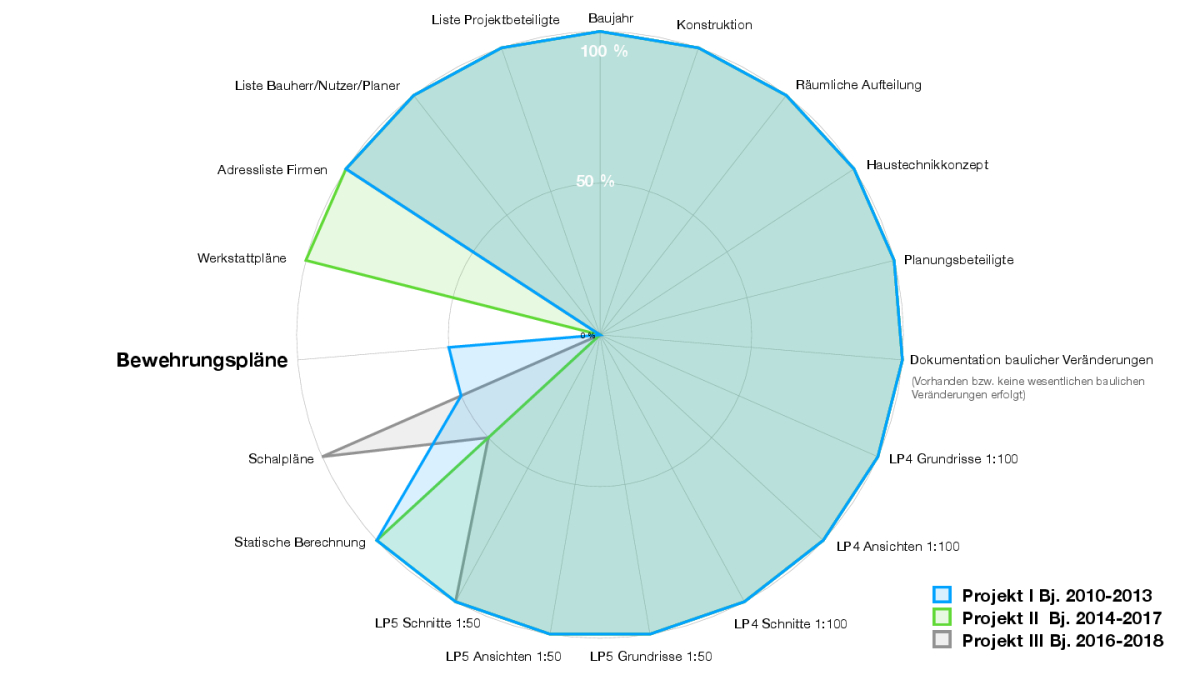

Informationslücken in den Bestandsunterlagen von drei Laborbauten. “Stresstest” 2024 im Rahmen einer Studie zum nachhaltigen Forschungsbau

Informationslücken in den Bestandsunterlagen von drei Laborbauten. “Stresstest” 2024 im Rahmen einer Studie zum nachhaltigen Forschungsbau

Grafik: KET

Neue Planungsprozesse

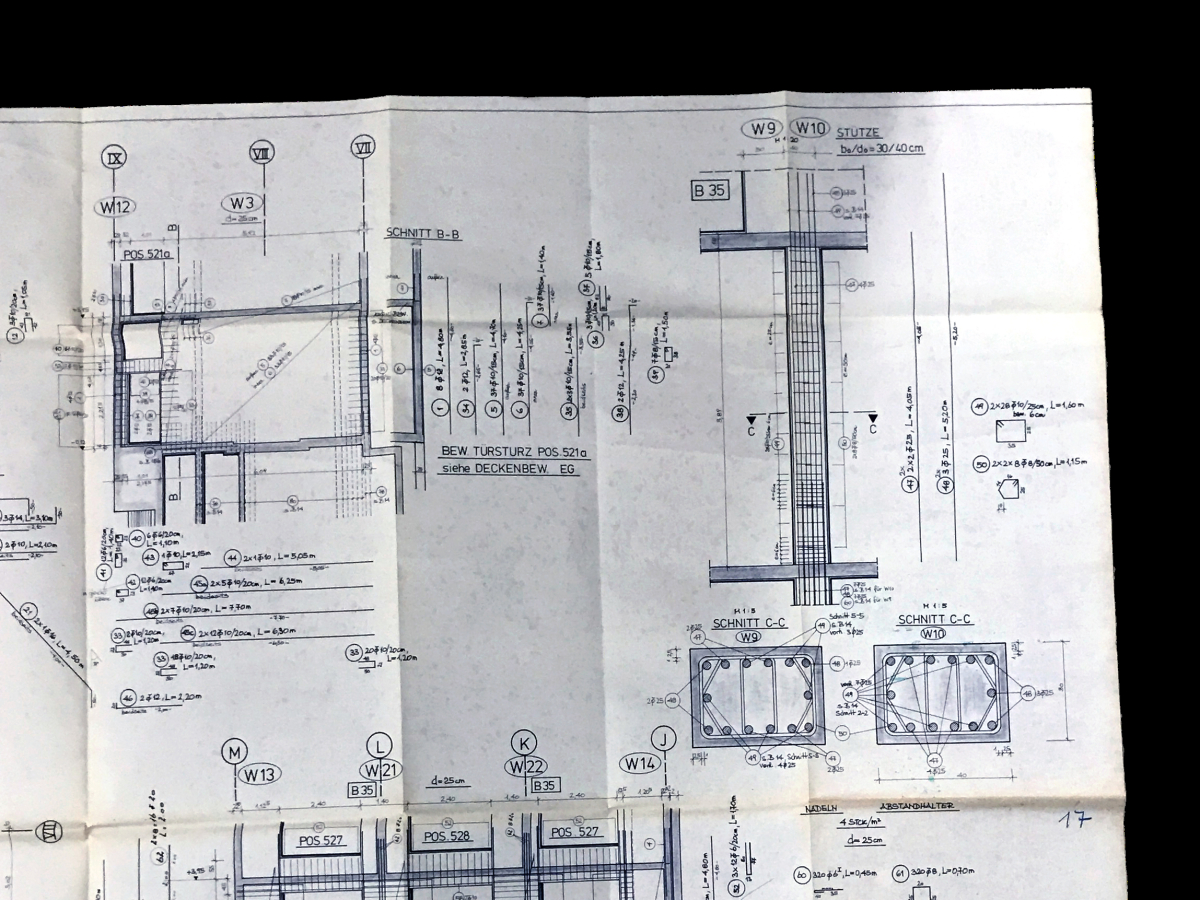

Die Wiederverwendung von Stahlbetonelementen aus Ortbetonbauten erfordert einen eigenen Planungs- und Arbeitsprozess mit vielen Unbekannten. Ausgangspunkt ist die Suche nach Spendergebäuden und die Analyse des Bestands. Dabei sind eine reine Geometrieerfassung, visuelle Begutachtung und stichprobenartige Materialtests nicht ausreichend. Statische Berechnungen und die Bewehrungspläne des Spendergebäudes haben eine entscheidende Bedeutung für die Wiederverwendungsmöglichkeiten von Stahlbetonbauteilen. Ursache ist das Grundkonzept des Verbundmaterials, dass die Bewehrungsführung den Kräfteverlauf im Tragelement auf unterschiedlichste Weise „programmiert“. Das heißt, dass sich allein aus Geometrie, Anordnung des Elements im Tragwerk und seiner Belastung noch kein vollständig eindeutiger Verlauf der Bewehrung erschließen lässt. Die Kenntnis der Bewehrungsführung ist jedoch sowohl für die Planung des selektiven Rückbaus als auch für den neuen Einsatz der Stahlbetonelemente im Empfängergebäude von entscheidender Bedeutung. Im Vergleich zu Holz-, Stahl- oder Mauerwerksbauten ist die Existenz der Bestandsdokumentation, insbesondere der Bewehrungspläne, ein erstes Kriterium, das über die sinnvolle Nutzbarkeit der großen Ressource Stahlbeton im Bestand entscheidet. Dieser Tatsache steht im extremen Missverhältnis zur baupraktischen Realität. Mit Übergabe der Archivierungspflicht der Planungsunterlagen von Gebäuden von der öffentlichen Hand in die des Bauherrn ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese so wichtigen Informationen für das Bauen mit dem Bestand jetzt oder in Zukunft noch zur Verfügung stehen, dramatisch gesunken. Selbst bei öffentlichen Bauvorhaben aus den letzten Jahrzehnten zeigt eine stichprobenartige Untersuchung konstant das Fehlen der Bewehrungsplanung in den Bauakten. Hier ist im Interesse einer planmäßigen Erschließung der Ressource Bestandsbauten aus Stahlbeton ein sofortiges Handeln notwendig, das zum einen die Sicherung noch vorhandener Informationen und zum anderen einen bewussteren Umgang mit Statikdokumenten als Teil der Materialressource als Zukunftsaufgabe begreift.

Bewehrungsplan eines potenziellen Spendergebäudes

Bewehrungsplan eines potenziellen Spendergebäudes

Foto: KET

Zur Überprüfung der Bewehrungsplanung, der realen Betondeckung, der Bewehrungsdurchmesser, der Karbonatisierungstiefe, eventuellen Schädigungen des Betons oder des Bewehrungsstahls und der Bestimmung der Betonfestigkeiten sind im nächsten Schritt die Entnahme von Materialproben und eventuell die Freilegung der Bewehrung notwendig. Idealerweise kann die Bewertung des Bestands auf sein Wiederverwendungspotenzial im Wesentlichen mit zerstörungsfreien Untersuchungsmethoden erfolgen. Im Regelfall gelingt das jedoch zumeist nicht vollständig. Generell ist eine zerstörungsfreie Untersuchung im großen Maßstab sehr zeitaufwendig und mit einiger Planungsunsicherheit verbunden. Sinnvollerweise sollte die Auswahl der Bauteile zur Wiederverwendung einschließlich der Tiefe der Bauteilanalyse mit den Nutzungsanforderungen des Empfängergebäudes abgestimmt werden.

Sägeblätter für Betonschneidearbeiten, UP! Berlin 2019

Sägeblätter für Betonschneidearbeiten, UP! Berlin 2019

Foto: Linus Lintner

Zusammenfassend ergibt sich je nach Zustand des Bestandsbauwerks, der Vollständigkeit der Bauakte und dem geplanten neuen Einsatz der Stahlbetonbauteile ein relativ großer Arbeitsaufwand zu einem sehr frühen Zeitpunkt des gesamten Planungs- und Arbeitsprozesses. Dazu fehlt aktuell eine entsprechende Priorisierung und Aufgabenbeschreibung in den Leistungsbildern aller Planungsbeteiligten. Das betrifft auch die für einen selektiven Rückbau notwendige Rückbauplanung, einschließlich der Baulogistik, Distribution und dem Transport.

Ähnlich aufwendig gestaltet sich der Planungsprozess auf Seiten des Empfängergebäudes. Neben einer möglichen Abstimmung des Gebäudeentwurfs auf die spezifischen Eigenschaften der Bauteile des Spendergebäudes wie Geometrie und Traglast erfordern die Klärung der Gewährleistung, eine möglicherweise notwendige Zustimmung im Einzelfall (ZiE) oder eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG) zusätzlichen Planungsaufwand und Kosten. Auch die Kostenaufteilung zwischen Spender und Empfänger erfordert eine individuelle Regelung. Beherrschbar und relativ gut kalkulierbar erscheint demgegenüber die konkrete Ausführungsplanung des Wiedereinbaus, da sich hierfür viele etablierte Technologien des Ortbeton- sowie des Stahlbetonfertigteilbaus einsetzen lassen. Darauf aufbauend beruht die Annahme das bei einer grundsätzlichen Klärung der verwaltungstechnischen Fragen andere kritische Punkte der Rückgewinnung und Verwendung von Ortbetonbauteilen, wie z. B. hohe Rückbaukosten durch die Einsparung von Material- und Herstellungskosten für neue Bauteile ausgeglichen werden können.

Reallabor als Praxistest

Zur Klärung dieser Grundsatzfrage und der Erprobung der Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung in „Abbau Aufbau“ wurde erfolgreich ein Folgeprojekt im Rahmen der Forschungsförderung Innovationsprogramm Zukunft Bau des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) beantragt. Schon in der Antragsstellung des „Reallabors“ zeigten sich die großen Herausforderungen einer erfolgreichen Kombinatorik aus Spender und Empfänger im Zusammenspiel mit öffentlichen Förderprogrammen, Terminzielen und weiteren Faktoren. Mit der Findung eines potenziellen Spendergebäudes in Berlin im November 2023 begann die Suche nach Empfängerprojekten. Nach mehreren ersten Zusagen von öffentlichen Akteuren und landeseigenen Unternehmen wurden diese in der Regel aufgrund fehlender Mittel oder der Fokussierung auf niedrigschwellige Bauweisen wie den Holzbau wieder zurückgezogen. Der Fokus der Suche nach Partnern wechselte daher auf private Träger, doch auch hier gestaltete sich der letzte verbindliche Schritt hin zu einem Kooperationsvertrag als außerordentlich schwierig. Zentrale Forschungsfragen wie die genauen Anforderungen und die Dauer des Genehmigungsverfahrens, Kostensicherheit und Einhaltung von konkreten Fertigstellungsterminen erwiesen sich als Hürden für potenzielle Kooperationen. Erst im Juli 2024 konnte ein innovationsfreudiger privater Bauherr verbindlich gebunden werden. In Folge entstanden neue Herausforderungen im Abgleich der Terminpläne für den Rückbau des Spendergebäudes und des Baubeginns des Empfängergebäudes in Mühlberg in Brandenburg.

Damit steht dem Reallabor nach rund 15 Monaten Vorbereitung nichts mehr im Wege. Erste Planungsschritte sind die Planung des selektiven Rückbaus von etwa 200 m2 Geschossdecken eines Gebäudes aus den 1980er-Jahren in Berlin und deren Wiedereinbau in einem historischen Mauerwerksbau aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Das Forschungsprojekt ist nach den konventionellen Leistungsphasen der HOAI gegliedert, um die Integration der zirkulären Bauweise in die derzeitige Baupraxis zu überprüfen. Notwendige Abweichungen von den konventionellen Leistungsbildern oder zusätzlich erforderliche Leistungen werden dokumentiert und dienen als Erkenntnisgewinn für künftige Projekte und lassen eine Bewertung zu, ob die HOAI für zirkuläres Bauen in ihrer derzeitigen Form überhaupt Anwendung finden kann. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Tragwerksplanung des Empfängergebäudes wesentlich früher als im Leistungsbild der HOAI vorgesehen präzisiert werden muss, um die sich ergebenden Anforderungen mit den Möglichkeiten der Betonelemente des Spendergebäudes abzugleichen und eventuell den Gebäudeentwurf dementsprechend anzupassen.

Grundsätzlich liegt der Fokus des Forschungsvorhabens neben der Erprobung einer anderen Planungspraxis auf der handwerklichen und baukonstruktiven Umsetzung des Trennens und Fügens der Stahlbetonbauteile. Sowohl die im Rückbau angewandten Techniken wie Bodensägen, Fugenschneiden, Kernbohren und die Aufrechterhaltung der Standsicherheit des Spendergebäudes, das fachgerechte Anschlagen der entsprechenden Bauteile, der effiziente Transport als auch die Entwicklung und Realisierung materialeffizienter und sicherer Verbindungen im Empfängerprojekt stehen im Mittelpunkt der Projektarbeit. Anknüpfend an das Handbuch des Vorgängerprojekts soll ein praxisorientierter Leitfaden entwickelt und veröffentlicht werden.

Ausblick

Eine wichtige Strategie in der Umsetzung der Bauwende ist die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Das Konzept hat zwar eine jahrhundertelange, erfolgreiche Tradition, stößt aber bei seiner Transformation für das Bauen im 21. Jahrhundert auf viele Hemmnisse. Das erscheint auf den ersten Blick verwunderlich, da die seit mehr als 80 Jahren propagierte Industrialisierung des Bauens die Wiederverwendung von genormten Bauteilen doch erleichtern sollte. Das Grundkonzept der Normung, aus dem Stand der Technik Anforderungen für die Gestaltung der Zukunft zu entwickeln, stellt sich hier als wenig hilfreich heraus. Begriffe wie „geregeltes Bauprodukt“, „Gewährleistung“, „Garantieansprüche“ und ähnliche versprechen eine Singularität, die so im zirkulären Bauen eher nicht vorzufinden sein wird. Für den Werkstoff Stahlbeton ergeben sich die zusätzlichen Herausforderungen eines Verbundwerkstoffs. Demgegenüber erfordert der sehr große Bestand an Stahlbetonbauten in Deutschland Konzepte und Methoden, die sowohl die Umgestaltung von Stahlbetonbauten als auch deren Nutzung als Bauteilressource in großer Breite praktisch anwendbar machen. Einige erste Forschungsprojekte stellen sich diesen Herausforderungen. Hierfür braucht es aber vor allem auch auf Bauherrenseite und bei Projektentwickler:innen eine größere Bereitschaft, sich dieser neuen Bauweise anzunehmen und eventuelle Hürden gemeinsam mit Planerinnen und Planern anzugehen. Denn – und das lässt sich aus den genannten Forschungsprojekten ableiten – planerisch und konstruktiv ist die Wiederverwendung von Ortbetonstrukturen bereits weitestgehend gelöst. Entscheidend für eine schnelle und vor allem breite Anwendung sind jedoch baupraktische Reallabore in Form von gewöhnlichen und alltäglich nutzbaren Gebäuden als positive Referenzen, in denen beispielhaft Umsetzungs- und Ausführungsfragen experimentell beantwortet werden können.

Autoren: Christoph Gengnagel ist Professor für Konstruktives Entwerfen und Tragwerksplanung (KET) an der UdK Berlin. Christoph Henschel ist Architekt und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich des zirkulären Bauens.

Autoren: Christoph Gengnagel ist Professor für Konstruktives Entwerfen und Tragwerksplanung (KET) an der UdK Berlin. Christoph Henschel ist Architekt und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich des zirkulären Bauens.

www.udk-berlin.de

Foto: privat

Referenzen

[1]www.houseeurope.eu

[2]Dechantsreiter, U.; Korhammer, S.; Lütkemeyer, I.; Rissmann, C.; Spieß, M.: “Integration von wiederverwendbaren Bauteilen und Recyclingbaustoffen und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Planungsprozess eines Neubaus der Stadtwerke Neustadt”, 2016

[3]Mettke, A.: Material- und Produktrecycling am Beispiel von Plattenbauten, Habilitationsschrift, BTU, 2010

[4]www.epfl.ch/labs/sxl

[5]www.abbauaufbau.de

[6]www.dg.architektur.tu-darmstadt.de