Stadswerf Oostenburg, Amsterdam/NL

Oostenburg in Amsterdam war eine der letzten künstlich angelegten Halbinseln der Innenstadt, die ihrer Wiederentdeckung harrte – bis ein soziales Wohnungsbauunternehmen am Ende der Finanzkrise die Chance erkannte, das Areal zu erwerben und gewinnbringend weiterzuveräußern.

Nicht allerdings, ohne es vorher im Sinne des

Amsterdamer Stadtbilds entwickelt zu haben.

Oostenburg hat einen Platz in der Weltgeschichte: Ab 1665 lässt die Ostindien Kompanie auf dem rund 17 ha großen Eiland ihre Schiffe bauen, lagerte ihre Güter und Waren aus Übersee in dem 215 m breiten und 25 m tiefen Zeemagazijn. Mit dem Niedergang der Seemacht und dem Aufstieg der Industrie siedelten sich Maschinenbauer an, Schiffs- und Lokomotivmotoren wurden hier gefertigt. Im Gegensatz zu den beiden Nachbarinseln Kattenburg und Wittenburg, deren his-torische Bebauung bereits nach dem Zweiten Weltkrieg geschliffen und in den 1970er- und 1980er-Jahren durch neue Wohnbauten ersetzt wurde, blieb Oostenburgs baulich-historisches Erbe zumindest in Teilen erhalten. Zwar verschwand das eindrucksvolle Magazin schon im 19. Jahrhundert, Industriebauten und Lagerhallen blieben jedoch erhalten.

Erst kurz nach der Finanzkrise von 2008 wechselte das private Gelände den Besitzer: Die soziale Wohnungsbaugesellschaft Stadgenoot, ein privates Unternehmen mit öffentlichem Auftrag, erwarb den größten Teil von Oostenburg. Denn ihre Konten waren – im Gegensatz zu denen der meisten Entwickler jener Zeit – gut gefüllt mit Kapital, das sie laut Satzung wieder reinvestieren musste. Neben Platz für eigene Sozialwohnungen erhoffte sich Stadgenoot, den Wert der Insel durch eine Parzellierung inklusive städtebaulicher Rahmenplanung zu erhöhen und so den Widerverkaufswert von Teilflächen zu steigern. Der Gewinn aus diesem Geschäft sollte wiederum in weitere soziale Wohnungsbauprojekte der Innenstadt fließen.

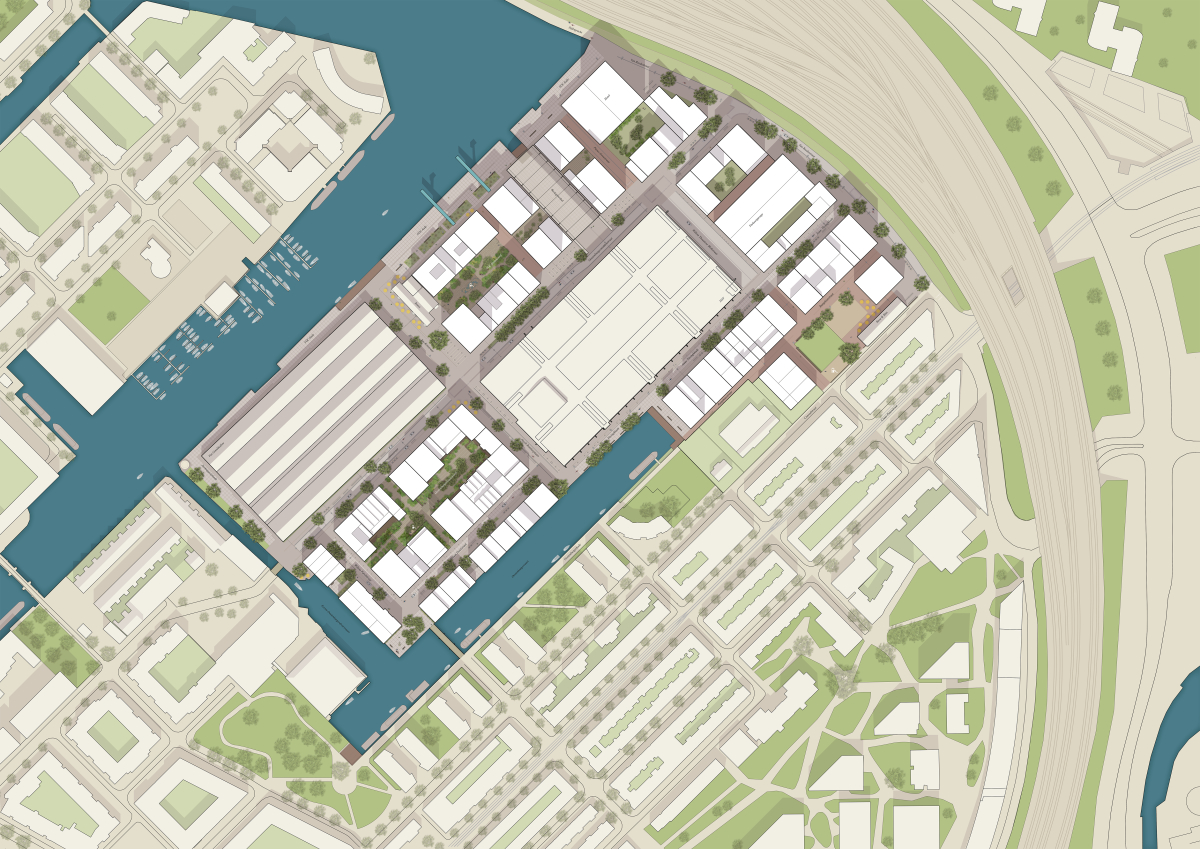

Masterplan, o. M.

Masterplan, o. M.

Grafik: Urhahn

Ein gewagter Plan, denn an wen verkaufen? An den damals erwartbaren schmalen Renditen würden zumindest die großen Player nicht ihre kalten Füße wärmen können. „Die Branche hatte sich noch nicht von der Krise erholt und es war nicht absehbar, wie sich der Markt entwickeln würde“, erinnert sich Ruben Visser, Team Manager und Mitglied der Geschäftsleitung bei Studioninedots, einem Amsterdamer Büro für Architektur und Stadtdesign, das ab 2015 mit an dem Masterplan von Urhahn stedenbouw & strategie gearbeitet hat. Deren siegreicher Wettbewerbsbeitrag für das Projekt Stadswerf Oostenburg sah bereits 2012 die Kernelemente des heute umgesetzten Plans vor: Eine Transformation in einen Stadtteil, der zu gleichen Teilen zum Wohnen als auch zum Arbeiten genutzt wird. Flexibilität und Offenheit sollte dabei den Vorzug gegenüber Abschottung und Privatheit haben. Offen zur Stadt, offen zum Wasser, offen für Jedermann, so das Motto. Eine geschäftige Atmosphäre sollte entstehen, die den Menschen im Fokus hat. Konsequenterweise sollte der Autoverkehr, soweit möglich, aus dem Quartier verbannt werden.

Dieses Konzept war auch eine Lehre aus einem vorangegangenen Versuch, Oostenburg als reinen Bürostandort zu entwickeln: „Das Bauunternehmen Heijmans hatte 1998 Teile des Geländes erworben, um ein innerstädtisches Arbeitsgebiet mit einer großen Anzahl von Büros zu entwickeln. Eine neue Zukunft als Medienzentrum war geplant, mit dem zentral gelegenen 190 m langen Büroneubau „INIT“ als Mutterschiff der Entwicklung“, erzählt Maarten Lankester, der seitens Urhahn stedenbouw & strategie gemeinsam mit der Büropartnerin Tess Broekmans für das Projekt verantwortlich war. „Diese Entwicklung kam jedoch nie richtig in Schwung, weshalb der Weg für die Wohnungsbaugesellschaft Stadgenoot frei wurde, den knapp 11 ha brachliegenden Teil der Halbinsel für ihre Zwecke zu verwenden.“

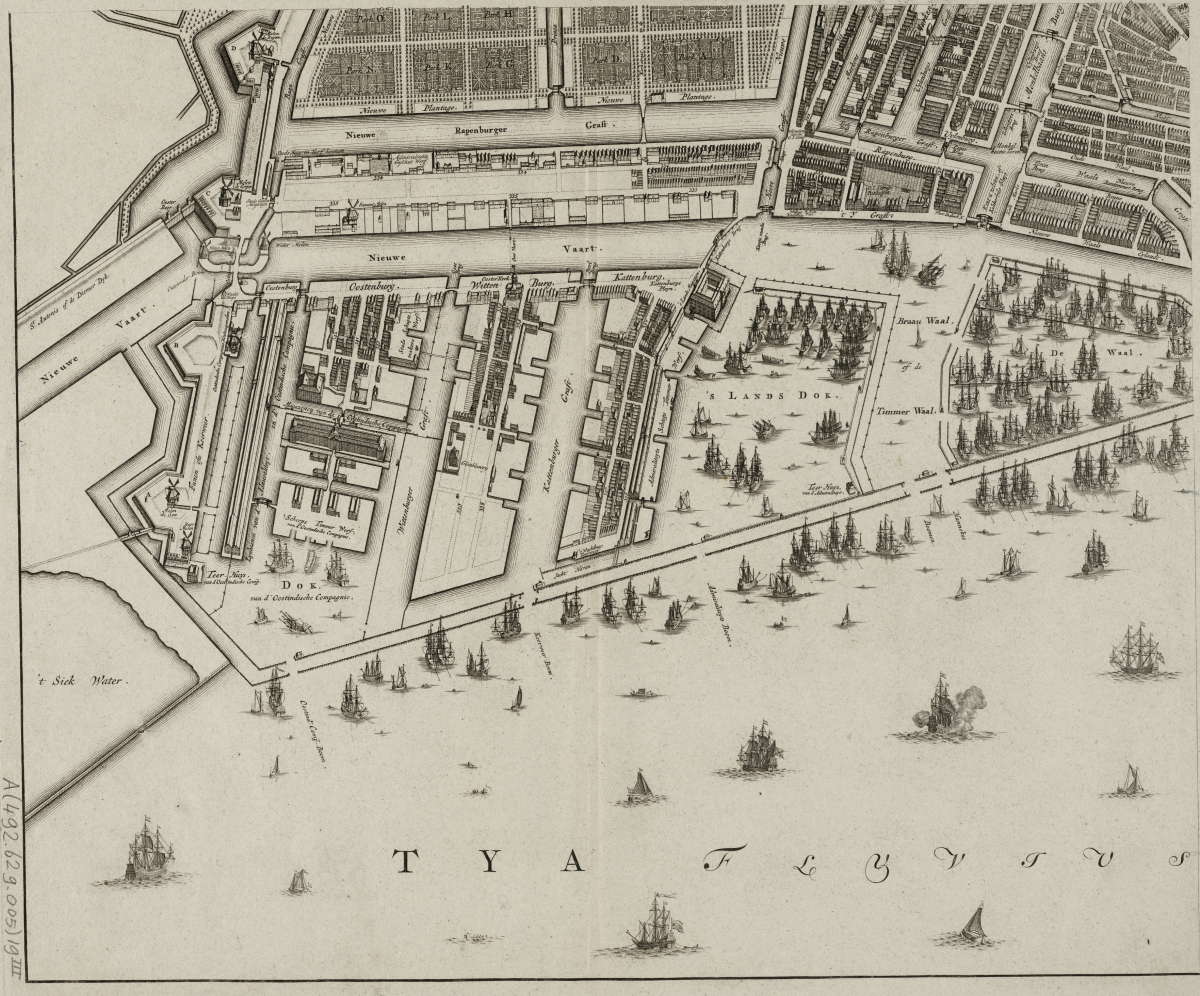

Karte der Ostelijke Eilanden 1782 von Gerrit de Broen, o. M.

Karte der Ostelijke Eilanden 1782 von Gerrit de Broen, o. M.

Grafik: public domaine

Qualität und Charakter

Zum Zeitpunkt des geladenen Wettbewerbs gab es jedoch einige Unwägbarkeiten: Einerseits war nicht klar, wer überhaupt die finanziellen Mittel aufbringen konnte, um ein Projekt dieses Maßstabs voranzutreiben. Zudem machte die Stadt Amsterdam die Auflage, dass neben Wohnungen auch Arbeitsplätze geschaffen werden sollten. „Innerstädtische Lage in der hoch verdichteten Hauptstadt der Niederlande hin oder her – es mangelte einfach am Großkapital. Im Wettbewerb setzten wir deshalb auf private Investoren und Baugruppen und gingen mit eher kleineren Plots ins Rennen“, sagt Maarten Lankester. Man wappnete sich für einen mühseligen, kleinteiligen Vermarktungsprozess. Was damals niemand voraussehen konnte: Es kann ganz anders.

Dennoch war dieser Umstand aus städtebaulicher Sicht ein Glücksfall: Die kleinteilige Vielfalt sowie der Erhalt bestehender Strukturen waren damit von Beginn an Programm. „Der Standort war ein Geschenk für die Stadt. Nachdem das Gebiet lange Zeit buchstäblich und im übertragenen Sinne von der Stadt abgeschnitten war, bot sich nun die Gelegenheit, es in den größeren zentralen Stadtteil von Amsterdam einzugliedern“, sagt Maarten Lankester. „Das prächtige Erbe der Vergangenheit – wie die Werkspoorhal und die Van Gendthallen, aber auch das historische Pumpwerk und die NSM-Kantine – verliehen dem Gebiet eine starke Atmosphäre und Identität. Die galt es zu bewahren, um ein lebenswertes Stadtquartier mit Charakter und Qualität zu entwickeln.“ Gleichzeitig sorgte die Situation als Halbinsel für eine reizvolle Wasserlage mit begrenztem Platzangebot, was eine hohe städtebauliche Dichte ermöglichte. 70 Neubauten mit rund 1 900 Wohnungen sowie 70 000 m2 Gewerbefläche sollten hier entstehen.

Durchlässiges Stadtgewebe: Die offenen Blöcke laden zum Erkunden des Quartiers ein und verbinden die Nachbarschaften

Durchlässiges Stadtgewebe: Die offenen Blöcke laden zum Erkunden des Quartiers ein und verbinden die Nachbarschaften

Foto: Sebastian van Damme

Risikofrei war das Projekt aber nicht: Es galt, die isolierte Lage der Insel innerhalb der Stadt mit nur einem einzigen offiziellen Zugang zu überwinden. Schließlich dauerte der Dornröschenschlaf des Quartiers nicht ohne Grund seit einigen Jahrzehnten an. Zudem erforderten die ikonischen historischen Komplexe enorme Investitionen, um für eine Wiederverwendung in Frage zu kommen. Die Kais mussten ersetzt werden, was angesichts des tiefen Fahrwassers ein technisch aufwändiges und daher teures Unterfangen war.

„Der erste Leitgedanke war, das Gebiet mit der Stadt zu verbinden, ohne den Inselcharakter zu verlieren. Eine neue Brücke für Radfahrer und Fußgänger wurde geplant und am Rande des angrenzenden Viertels wurde ein Quartiersplatz angelegt“, erinnert sich Lankester. Der lange Kai erhielt eine Funktion für die Stadt mit einer Konzentration von Cafés und Restaurants. Die denkmalgeschützten Gebäude entlang des Kais wurden für Arbeits- und Freizeitzwecke umgewidmet. „Auf diese Weise wurde Oostenburg als Destination zum Teil der Stadtgewebes.“

Die öffentlichen Wege in Oostenburg sind für den Rad- und Fußgängerverkehr vorgesehen. Auto sind auf der Halbinsel lediglich zu Gast

Die öffentlichen Wege in Oostenburg sind für den Rad- und Fußgängerverkehr vorgesehen. Auto sind auf der Halbinsel lediglich zu Gast

Foto: Sebastian van Damme

Das Konzept der „Pandenstad“ – ein Entwicklungsgebiet, das auf Ebene einzelner Gebäude projektiert wird – wurde eingeführt. Dies bot die Möglichkeit der schrittweisen Quartiersentwicklung, was den riesigen Industriehallen eine Stadtstruktur nach menschlichem Maßstab beiseitestellte. Als Referenz zogen die Planerinnen den Schulterschluss der historischen Bürgerhäuser entlang der innerstädtischen Grachtengürtel heran. „Ein weiterer Vorteil dieser Planung: Die relativ kleinen Plots, die sich daraus ergaben, waren nicht nur für klassische Bauträger, sondern auch für Wohnungsgenossenschaften und Baugruppen erschwinglich“, so Maarten Lankester.

Tatsächlich aber nahm kurze Zeit später der Immobiliensektor wieder Fahrt auf, größere Investoren suchten händeringend nach Möglichkeiten, zu investieren. Doch kaum ein Vorhaben war während der Krise bis zur Umsetzung gereift. Stadgenoots angebotene Teilflächen des Areals stießen auf deutlich mehr Interesse, als ursprünglich erhofft. „Als Studioninedots bei dem Projekt einstieg, bestand daher eine der wesentlichen Aufgaben darin, größere Plots zu entwickeln“, sagt Maarten Lankester.

Um eine Nutzung für die zentrale

Um eine Nutzung für die zentrale

historische Halle am Ufer wird noch

gerungen. Der Eigentümer wollte hier Gewerbe unterbringen, der Kaufvertrag verpflichtet jedoch zu einer kulturellen Nutzung

Foto: Sebastian van Damme

Vielfalt auf größeren Grundstücken

„Da die Stadt Amsterdam das maximal bebaubare Programm bereits in einem Flächennutzungsplan festgelegt hatte, haben wir anhand von Beispielstudien die mögliche Dichte im Quartier gestaltet“, sagt Ruben Visser von Studioninedots. Das führte zu einigen Änderungen in der Blocktypologie: Die Grundstücke wurden größer, behielten aber eine kleinteilige Binnenstruktur. Die daraus abstrahierten Bebauungspläne definierten schließlich die Grundstücke, die Stadgenoot an Markteilnehmer verkaufen wollte. „Unsere beiden Büros haben aus diesem forschungsbasierten Entwurfsprozess an der Schnittstelle zwischen Architektur und Stadtplanung viel gelernt.“

Studioninedots spielte auch eine Rolle bei der Überprüfung und Verfeinerung des visuellen Qualitätsplans. „Die Herausforderung bestand darin, das richtige Gleichgewicht zwischen gestalterischer Freiheit und der Formulierung klarer, strenger Regeln zu finden, die unsere Ambitionen für die visuelle Qualität beider Disziplinen widerspiegeln“, so Visser. Die Dimensionen der Gebäude sollten abwechslungs- und kontrastreich sein, die Fassaden klar voneinander zu unterscheiden: So durfte zum Beispiel ein Hochhaus direkt neben einem vierstöckigen Haus geplant werden. Die festgelegte Breite der Grundstücke, die für je ein Gebäude mit distinkter Fassade und Höhe vermarktet wurde, schuf dabei den gewünschten Gegenentwurf zu den langen Wänden der großen Hallen – der Werkspoorhal, den Van Gendt Hallen und dem INIT-Bürogebäude. Die wichtigsten Straßenecken, die historischen Gebäude, das Pumpenhaus und die Kantine sowie der Kai am Wasser wurden für die Nutzung durch Gaststätten vorgesehen – das käme in Amsterdam immer gut an, vor allem, in einem Gebiet mit ausgeprägtem Charakter.

Das INIT Gebäude (rechts) beherbergt einen großen Teil der gewerblichen Nutzung in Oostenburg

Das INIT Gebäude (rechts) beherbergt einen großen Teil der gewerblichen Nutzung in Oostenburg

Foto: Sebastian van Damme

Markante Kontraste, fließende Übergänge

Das verbindende Element zwischen privaten und öffentlichen Zonen sind die sogenannten „Werf Floor“ (Hof-Böden), mit Öffnungen für Grünflächen und Bäumen. Raue Betonplatten wurden mit Materialien wie Cortenstahl kombiniert, um an das historische Erbe des ehemaligen Industriestandorts zu erinnern. Dieses Motiv wiederholt sich auch in den offenen Eingangsbereichen der meisten Gebäude. „Damit wollten wir fließende Übergänge zwischen öffentlichen, halböffentlichen und privaten Räumen schaffen“, sagt Maarten Lankester. Die Typologie des offenen Baublocks erlaubt es Anwohnerinnen und Passanten, sich zu Fuß durch das Quartier zu bewegen und es sich auf einer Ebene zu erschließen. Üppig bepflanzte, öffentlich zugängliche Innengärten bilden einen markanten Kontrast zum ansonsten mineralischen Hofboden. Für die Gestaltung des öffentlichen Raums hat Urhahn das Landschaftsarchitekturbüro Dijk&co mit der Ausarbeitung der Details und dem Bepflanzungsplan beauftragt.

Da mit dem INIT-Gebäude und den historischen Hallenkomplexen bereits große Volumen als Büroflächen genutzt wurden, entfiel auf die neu zu entwickelten Flächen lediglich ein Anteil von 20 % gewerblicher Nutzung, um die vom Gemeinderat geforderte 50:50 Aufteilung zwischen Wohnen und Arbeiten zu erzielen. Diese wurden im Wesentlichen in einem Hotel, einigen Arbeitsgebäuden zwischen den Wohngebäuden und Erdgeschossen entlang der zentralen Straße untergebracht. Ein großes Parkhaus am Haupteingang der Insel mit rund 700 Stellplätzen deckt den Bedarf an Parkplätzen für fast alle Wohneinheiten und einen großen Teil der Arbeitsplätze. Autos sind auf der Insel zu Gast – der Außenraum ist Fußgängern und Radfahrerinnen vorbehalten. Die meisten Kais sind komplett autofrei. Indem man die Dominanz des Autos deutlich einschränkte, wurde es möglich, den öffentlichen Raum auf einer Ebene zu gestalten.

Das INIT Gebäude (rechts) beherbergt einen großen Teil der gewerblichen Nutzung in Oostenburg

Das INIT Gebäude (rechts) beherbergt einen großen Teil der gewerblichen Nutzung in Oostenburg

Foto: Sebastian van Damme

„Stadgenoot wollte während des gesamten Ausschreibungsverfahrens involviert bleiben, um Einfluss auf die endgültige Qualität des Gebiets zu nehmen, in dem schließlich auch die eigenen 450 Wohnheiten der Mittelklasse und des sozialen Mietmarkts beheimatet sind“, sagt Maarten Lankester. Die Angebote der Interessenten wurden daher nicht nur finanziell, sondern auch architektonisch bewertet. „Der von Urhahn und Studioninedots erstellte visuelle Qualitätsplan gab den Architekten eine Einführung in die städtebaulichen Grundsätze und das gewünschte architektonische Niveau.“ Die Stadt Amsterdam, Urhahn und Stadgenoot beriefen zudem den ehemaligen Stadtarchitekten von Brüssel, Kristian Borret, als Supervisor und Mitglied des Qualitätsteams, um die rund 20 eingereichten Pläne für das Oostenburg-Gebiet inhaltlich anhand des visuellen Qualitätsplans zu bewerten. „Auf diese Weise floss die architektonische Qualität als wichtiges Entscheidungskriterium bei der Bewertung der Angebote ein.“

Schmuckstück: Erhaltene Hallen und Kräne prägen den maritimen Charakter des Geländes

Schmuckstück: Erhaltene Hallen und Kräne prägen den maritimen Charakter des Geländes

Foto: Sebastian van Damme

Jetzt, da Oostenburg zu etwa 75 % fertiggestellt sei, beginne sich das Gebiet wirklich zu leben. „Als Stadtplaner ist es spannend zu sehen, wie sich die Entwicklung weiter fortsetzen wird. Gemeinsam mit dem Stadtpsychologen Sander van der Ham arbeiten wir derzeit an einer ‚weichen Landkarte‘ von Oostenburg, um zu untersuchen, wie sich das Gemeinschaftsgefühl in dem Gebiet entwickelt“, sagt Maarten Lankester. In Umfragen und Interviews werde erhoben, welche Wünsche die Bewohner in der letzten Phase der Entwicklung haben. Dies geschehe in vier Runden: 2022 und 2024 gab es die ers-ten beiden, zwei weitere werden in den Jahren 2027 und 2029 folgen. Ein klares Ergebnis der Umfrage sei bislang der Wunsch nach mehr Grün gewesen, deshalb arbeite man nun gemeinsam mit den Bewohnern an der Neugestaltung des Begrünungsplans und des Quartierplatzes. „Wir gestalten die räumlichen Bedingungen eines Gebiets wesentlich mit und haben eine klare Vorstellung davon, wie es unserer Ansicht nach einmal aussehen soll. Aber wie das Viertel in fünf oder zwanzig Jahren aussehen und funktionieren wird, bleibt ungewiss“, sagt Lankester. „Deshalb sind wir bestrebt, ständig dazuzulernen – denn die Stadt ist nie fertig.“ Zumindest für Oostenburg aber hat nun ein neuer Geschichtsabschnitt begonnen. ⇥Jan Ahrenberg/DBZ

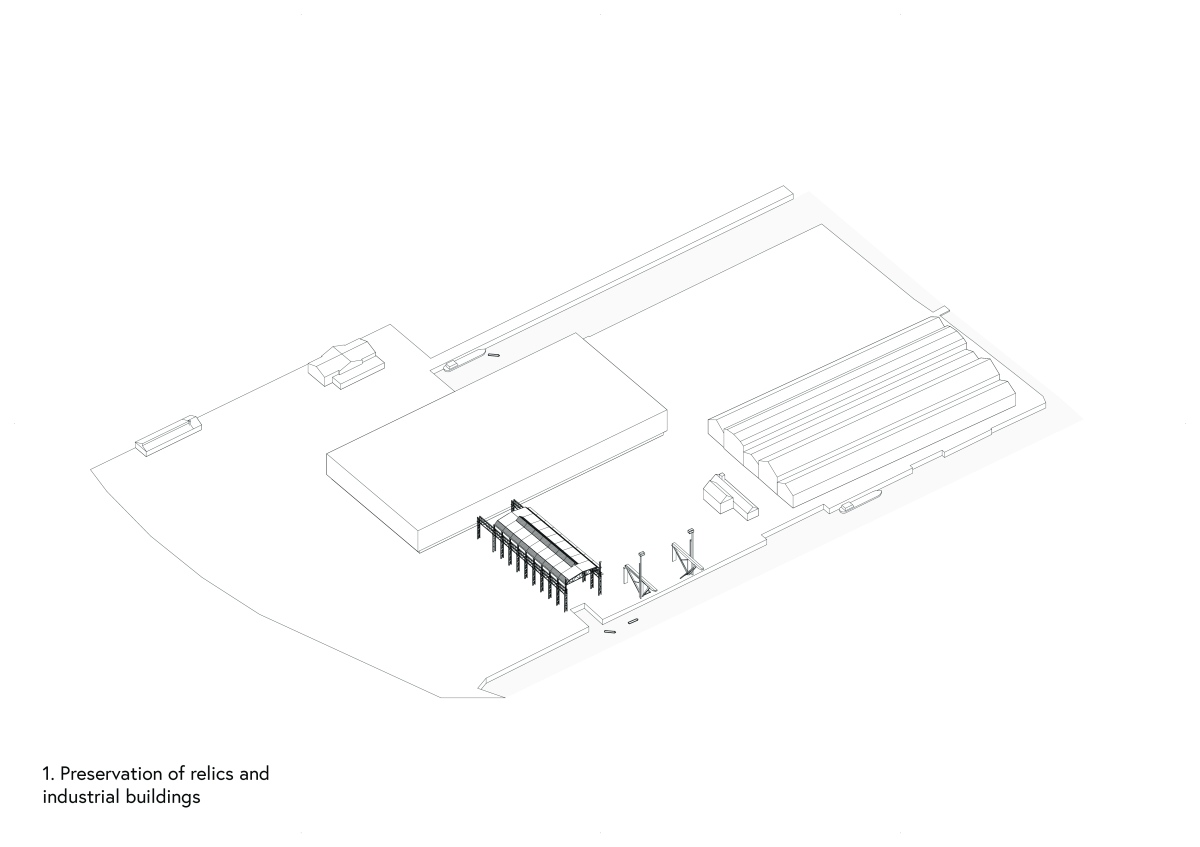

Bestandsgebäude und -strukturen, die für den Erhalt vorgesehen sind

Bestandsgebäude und -strukturen, die für den Erhalt vorgesehen sind

Grafik: Studioninedots

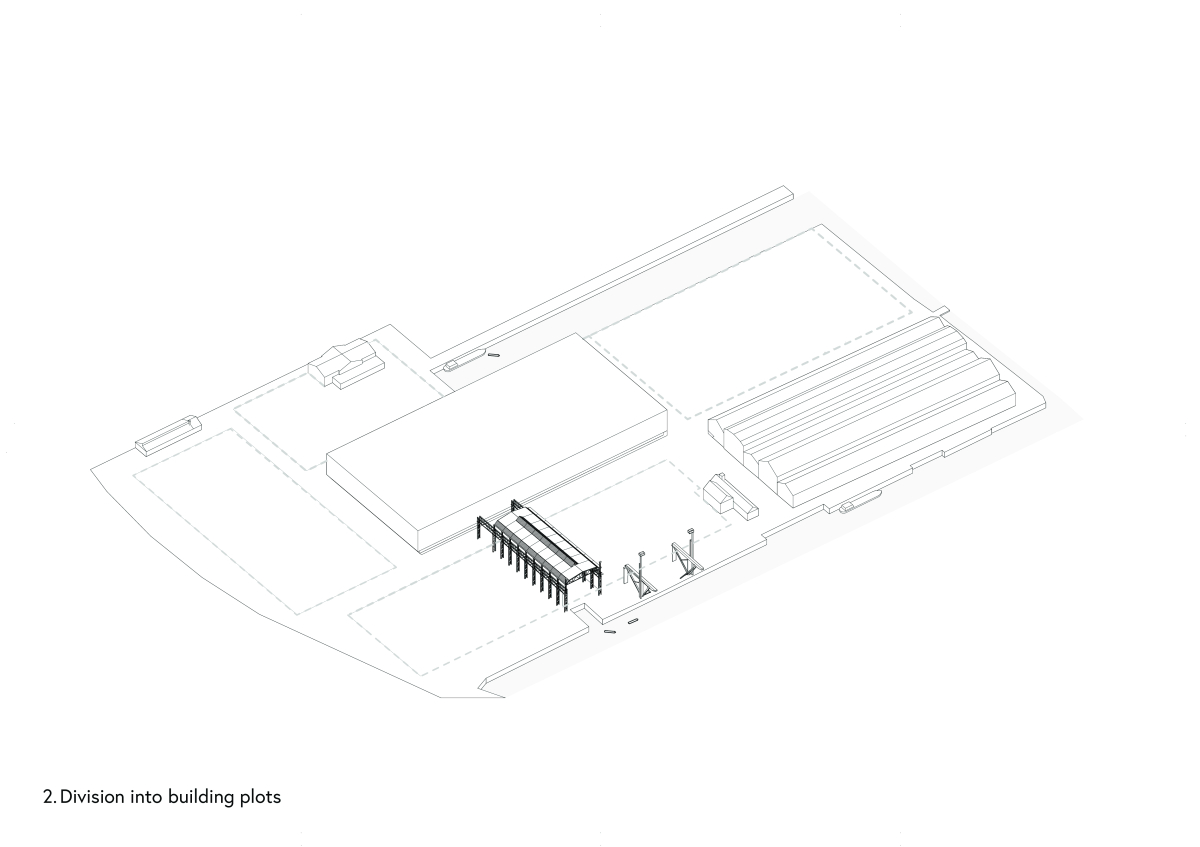

Aufteilung der Baugrundstücke

Aufteilung der Baugrundstücke

Grafik: Studioninedots

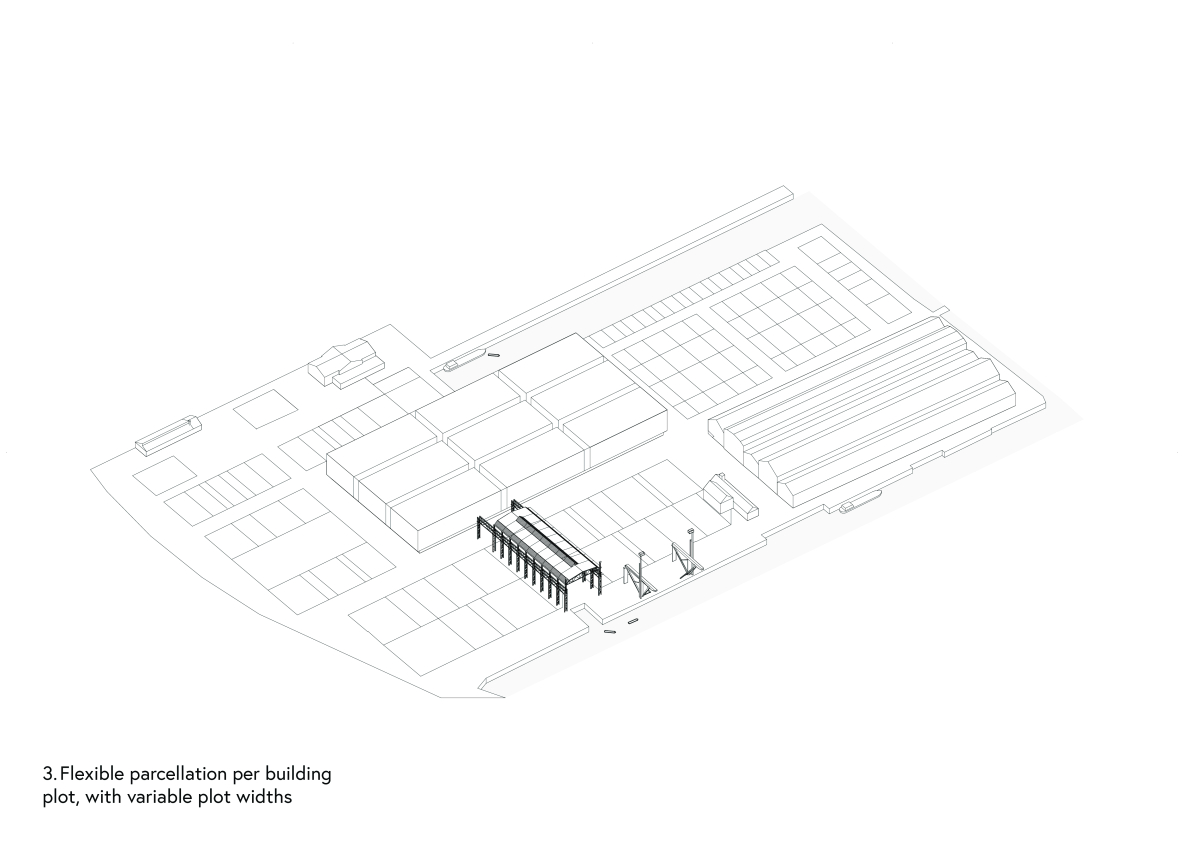

Flexible Parzellierung der Baugrundstücke mit unterschiedlichen Breiten

Flexible Parzellierung der Baugrundstücke mit unterschiedlichen Breiten

Grafik: Studioninedots

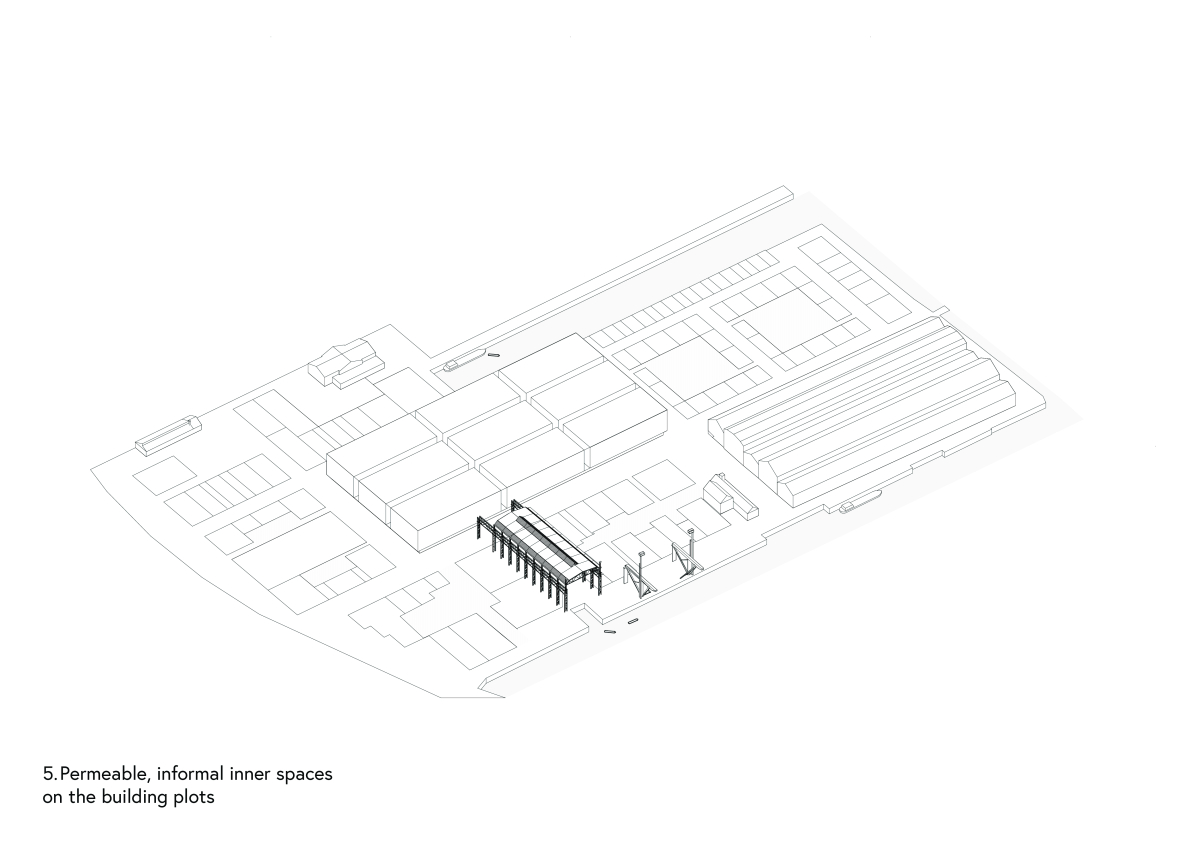

Durchlässige, informelle Innenhöfe zwischen den Grundstücken

Durchlässige, informelle Innenhöfe zwischen den Grundstücken

Grafik: Studioninedots

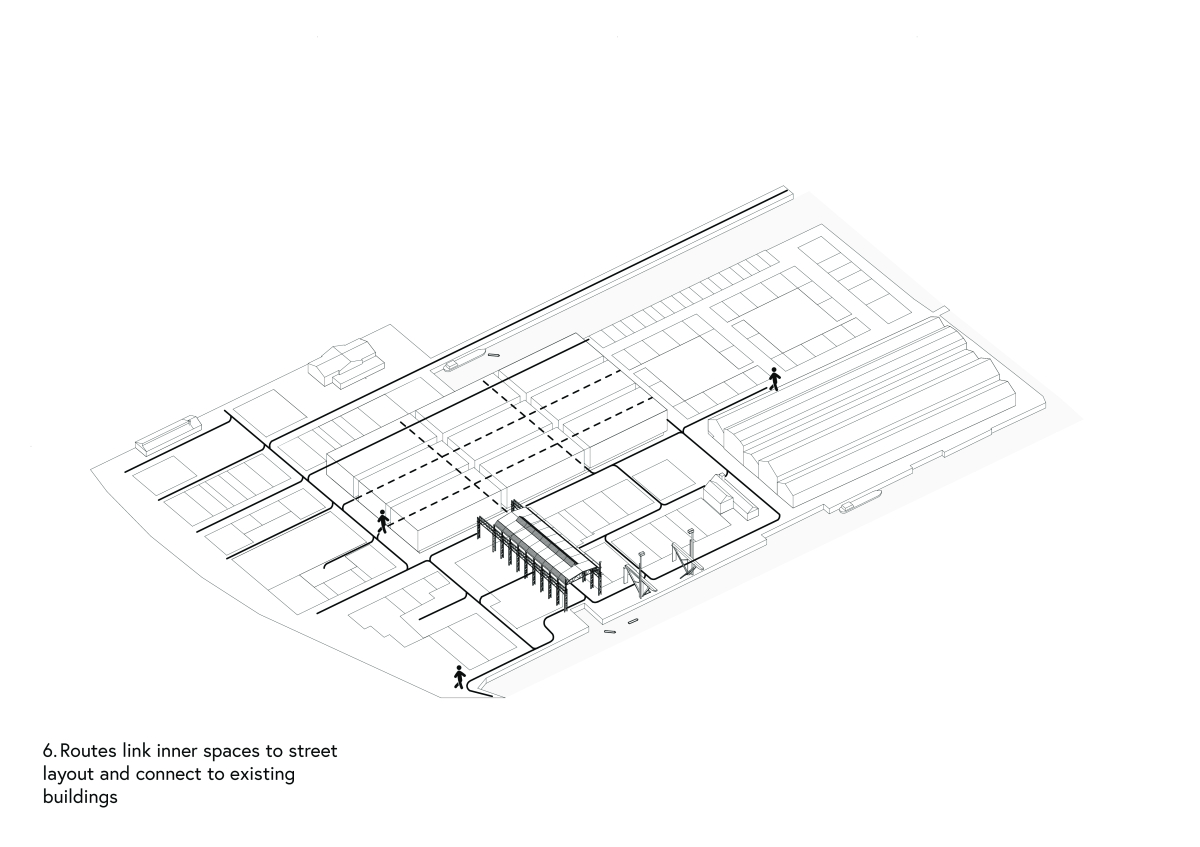

Die Wege durch die Höfe verbinden die Innenräume mit den öffentlichen Wegen und die neuen Strukturen mit den bestehenden Gebäuden

Die Wege durch die Höfe verbinden die Innenräume mit den öffentlichen Wegen und die neuen Strukturen mit den bestehenden Gebäuden

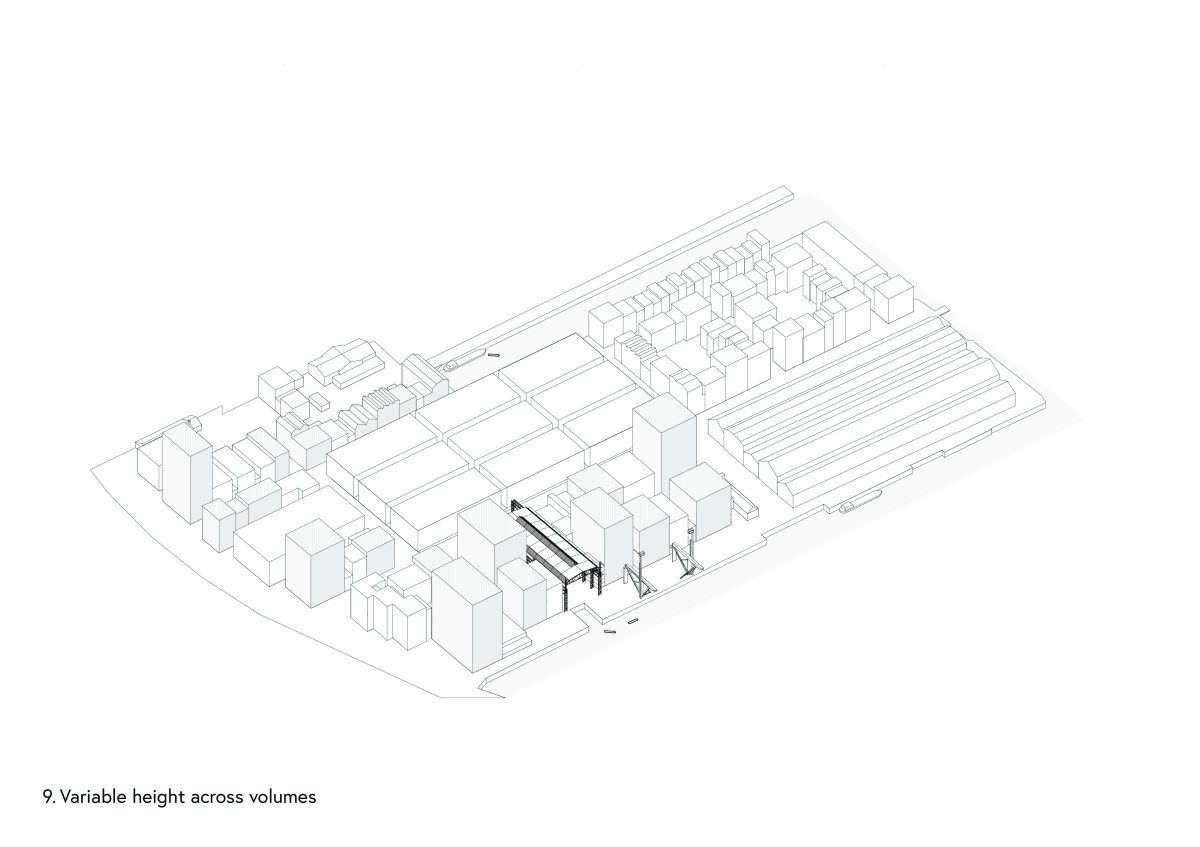

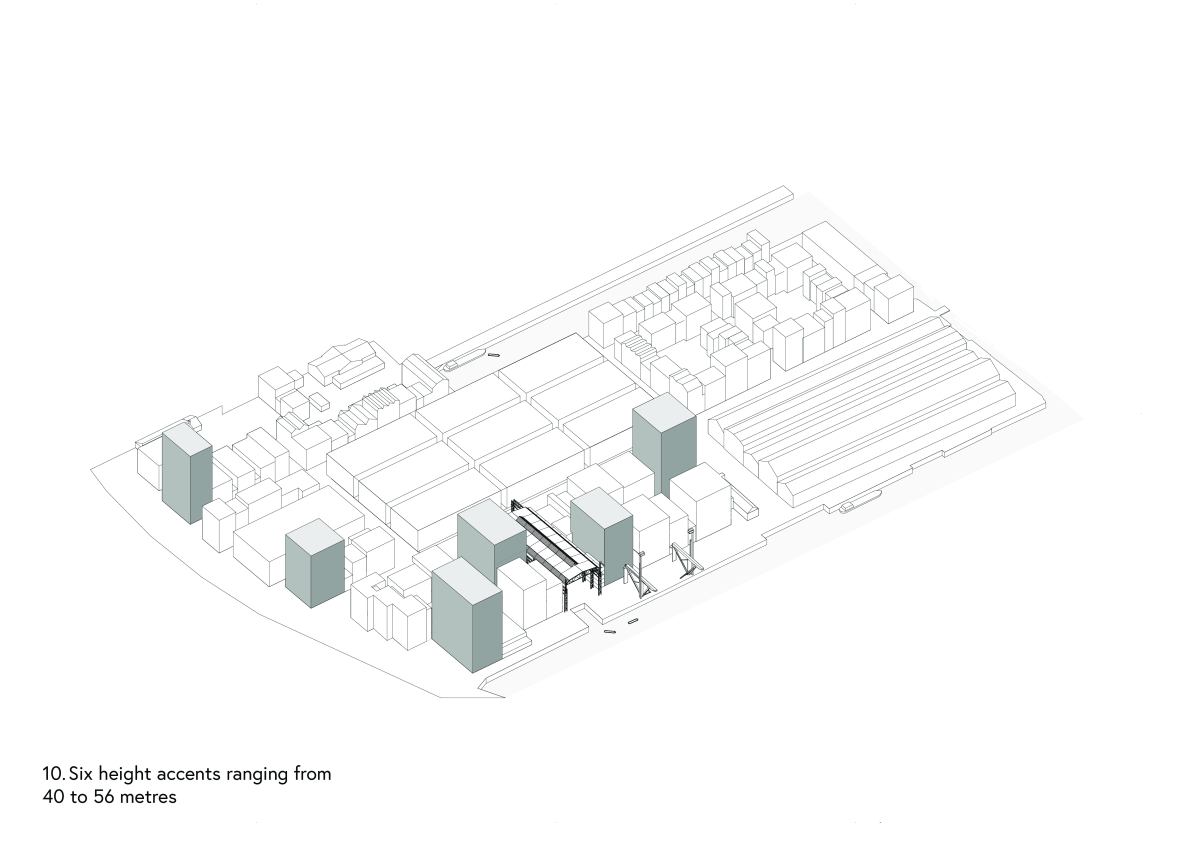

Variable Höhen, verteilt über die verschiedenen Bauvolumen

Variable Höhen, verteilt über die verschiedenen Bauvolumen

Grafik: Studioninedots

Sechs Höhenakzente von 40 m bis 56 m werden über das Quartier verteilt

Sechs Höhenakzente von 40 m bis 56 m werden über das Quartier verteilt

Grafik: Studioninedots

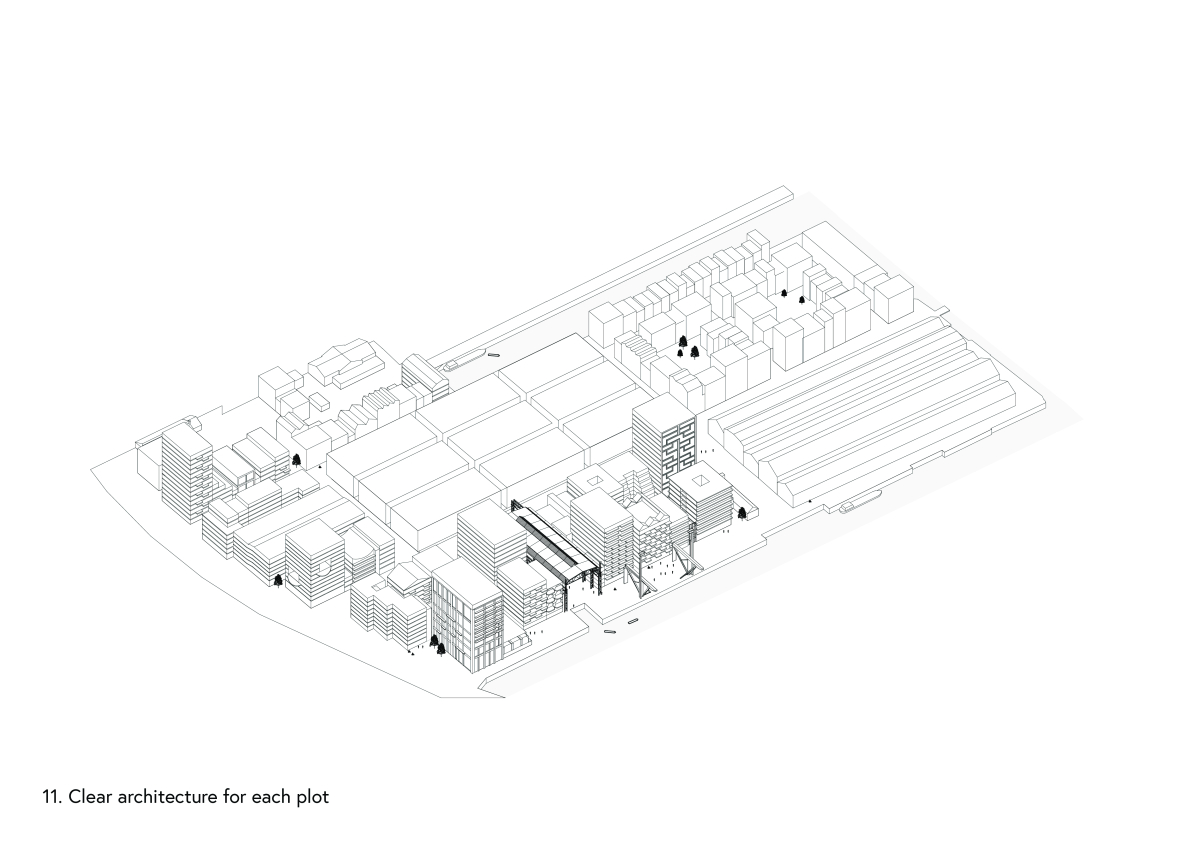

Ausdifferenzierte Architekturen für jedes Baugrundstück

Ausdifferenzierte Architekturen für jedes Baugrundstück

Grafik: Studioninedots

Die Konversion des Hafenareals zeigt den Reiz, der in der Neuinterpretation von Orten steckt. Das neue Quartier profitiert von der Wasserlage und dem industriellen Charme des ehemaligen Hafens und bespielt diese mit spannenden und abwechslungsreichen Neubauten, die eine architektonische Qualität mit sich bringen, die man bei vielen Neubauten andernorts vermisst.«

DBZ-Heftpartner Octagon Architekturkollektiv, Leipzig

Projektdaten

Objekt: Stadswerf Oostenbrug

Standort: Amsterdamer Innenstadtbezirk

Typologie: Wohnen, Gewerbe

Auftraggeber: Wohnungsbaugesellschaft Stadgenoot, www.stadgenoot.nl

Städtebaulicher Entwurf: Urhahn Urban Design, www.urhahn.com

Team: Tess Broekmans & Maarten Lankester

Landschaftsarchitektur: Urhahn Urban Design und Dijk&co landscape arcitecture, www.dijkenco.nl

Team: Rob van Dijk, Maarten Lankester

Bauzeit (voraussichtlich): 2018–2027

Status: ca. 75 % bereits gebaut

Fachplanung

Architekturbüro: Studioninedots, Projektarchitekt Ruben Visser, www.studioninedots.nl

Ingenieurbüro: Witteveen+Bos,

www.witteveenbos.com

Stadt Amsterdam: Wicher Gielstra Stadtplaner

Gestalterische Beratung: Kristiaan Borret, Architekt

Flächenangaben

Gesamtfläche des Grundstücks: 11 ha

Geschossflächenzahl (GFZ): 2,18

Grundflächenzahl (GRZ): 0,19

Brutto-Grundfläche: 190 000 m2 = 1 960 Wohneinheiten + ca. 70 000 m2 Einrichtungen/Arbeitsplätze/Gastronomie