Insgesamt weniger ist deutlich mehr geworden

„Radikale Nachhaltigkeit“ versprechen Architekten und Investor, das HORTUS genannte Bürogebäude auf dem wachsenden Life-Science-Areal in Allschwil/Basel strahlt das auch aus: viel Holz und Lehm, viel Gartengrün, viel PV-Elemente … Wir reis-ten zur Eröffnung hin und sprachen mit dem Investor Johannes Senn und Stefan Marbach, Senior Partner bei Herzog & de Meuron.

Mein erster Eindruck ist: Wow! Wir sitzen hier in oder vor einem wirklich ganz exzeptionellen Gebäude! Jacques Herzog sprach gerade von einer „Neuen Ästhetik“ … Ist es trotz und alledem ein Herzog & de Meuron?

Stefan Marbach (SM): Ja klar ist es das. HORTUS hat viele Aspekte von anderen Projekten in sich, das Thema der „Healing Architecture“, bei dem der Mensch im Zentrum steht und das Haus von seinen Nutzern als wohltuend empfunden wird. Hier haben wir aber stärker als vorher schon die Ökologie, das Nachhaltige mitgedacht und ich hoffe auch sehr radikal umgesetzt.

Wir haben HORTUS nach dem Lego-Prinzip geplant, alles ist so gebaut, dass man es wieder auseinandernehmen kann. So haben wir die komplette Struktur des Gebäudes noch mehr als sonst vom Material her gedacht. Man kann das sehr gut spüren, die Sorgfalt der Details, die Qualität der Materialien, die Räume mit ihrer ruhigen Präsenz.

Herr Senn, wie wichtig ist ein gutes Gefühl? Und: Kann man das beim Architekten bestellen?

Johannes Senn (JS): Das wird nicht funktionieren, Sie können vom Architekten nicht das konkrete Versprechen erhalten, der Neubau werde ein Wohlfühlhaus. Uns interessiert immer die Qualität der Architektur, daran haben wir hier geglaubt. Natürlich hat Architektur immer Grenzen, die es gemeinsam auszuloten gilt. Der Standort ist das Wichtigste. Und weil es viel einfacher ist, in Basel am Bahnhof etwas zu vermieten als hier in Allschwil, müssen wir hier besonders gut sein.

Natürlich kann man ein solch aufwendig und vielleicht sogar experimentell geplantes Gebäude nur in diesem besonderen Kontext anbieten, hier liegt der Fokus zu 100 % auf dem Life Science Sektor, worin Basel führend in Europa ist.

SENN ist nun nicht Bestandshalter, sondern Entwickler: Wie sicher waren Sie sich, dass das hier mit Ihrem Experiment funktioniert?

JS: Wenn wir nur nach Sicherheit entscheiden würden, wäre wir nicht da, wo wir heute sind. Ich habe einfach gehofft, es würde so, wie wir es heute erleben können. Mit HORTUS haben wir ganz klar Neuland betreten, mit den Lehmdecken, mit dem Holz, das war neu für uns. Wir sind hier sehr weit gegangen. Streckenweise stand ich in meinem Team mit meiner Meinung alleine da. So beispielsweise bei der Frage, ob wir zu großzügig sind beim Umgang mit Fläche? Wir haben hier bewusst auf ein Geschoss verzichtet, um mehr Raumhöhe zu erzielen. Auch hier greift das Stichwort Nachhaltigkeit: Wir glauben, dass Raumqualität ein Wert ist, der sich, längerfristig betrachtet, auszahlt.

Kommen wir zur Architektur, zum gebauten Haus. Wir sehen viel Holz, Stützen und Balken, teils mitten im Raum, offenbar rigide ins Raster gestellt. Variieren die Bauteile, also die Stützen, in ihrer Dimensionierung oder gar im Holz selbst?

SM: Alle Stützen sind nach dem gleichen Schema gefertigt, allerdings variieren sie je nach Lastsituation in der Holzart. Im Erdgeschoss ist die Last am höchsten, da sind die Stützen verleimtes Stabbuchenholz. Im Außenraum haben wir Esche genommen, weil Buche feuchteempfindlich ist. Im Durchgang des Eingangsbereichs sehen wir Esche. In den oberen Geschossen wurde für die Stützen größtenteils Fichtenholz verwendet.

Für ein Herzog & de Meuron-Haus ganz schön viel Holz. Oder?

SM: Holz ist ein durch unsere Projekte hindurch wiederkehrendes Material, vor allem im Wohnungs- und Spitalbau, aber auch in jüngerer Zeit in Gebäuden wie der Bergstation Chäserugg oder dem Hauptsitz der Christoph Merian Stiftung in Basel. Hier in Allschwil ist es in einer vergleichsweise hohen Variation eingesetzt worden, vom Massivholzbalken der Deckenrahmen bis hin zur Zellulose-Faser der Dämmung.

Das Holz-Thema bei HdM ist wohl an mir vorbei gegangen. Dass die Untersichten der Deckenbalken weiß gestrichen wurden ist eine kleine Distanzierung vom Ökotouch, den der HORTUS ja auch spielen möchte?!

SM: Der warme Holzton harmoniert recht gut mit den weissen Farbflächen, die ihrerseits ein Muster bilden. Und natürlich erreichen wir damit mehr Helligkeit im Inneren.

Herzog & de Meuron verbinde ich nicht mit Öko-Ästhetik. Gibt es hier Beton?

SM: Im Gebäude selbst tatsächlich nicht, aber, da wir kein Untergeschoss haben, mussten wir die Stützenfußpunkte auf Einzelfundamente aus Beton stellen, jedes etwa einen Meter in den Boden verbaut. Man sieht, dass das Gebäude leicht über dem Boden schwebt. Das nutzen wir wiederum für die Kühlung beziehungsweise Belüftung des Gebäudes.

Auf ein Geschoss verzichtet, keinen Keller … Was wurde noch weggelassen?

SM: Reduktion ist ein Entwurfsprinzip, besonders bei diesem Projekt. Hier gibt es keine abgehängte Decke, keinen aufgeständerten Boden.

JS: Wir sehen das auch als Vorteil für die Mieter, die sich hier einrichten können und vielleicht noch eine Wand setzen wollen. Sie sparen in jedem Fall größere Ausbaukosten, denn der Rohbau selbst ist schon bezugsbereit.

Nun war ich so naiv und glaubte, hier würde ein Bauherr das Ökologische so weit treiben, dass der Verzicht auf die unterirdische Parkgarage nicht nur aus ökonomischen Gründen erwogen wurde … Auf dem Gelände und hier in direkter Nachbarschaft steht dann aber ein Mehrgeschosserparkdeck. Kann man darauf heute nicht endlich einmal verzichten, radikal nachhaltig?

JS: Nein, darauf können wir nicht verzichten, dass würde nicht funktionieren. Wir haben hier viele Grenzgänger, die mit dem Auto kommen. Aber: nicht alle! Sie sehen hier ringsum auch viele Fahrräder. Natürlich ist das je nach Firma unterschiedlich, aber dennoch, wir brauchen die Autoanbindung und die Stellplätze. Die Parkhäuser waren daher Teil des Gesamtkonzepts für den Campus, als wir hier mit der Entwicklung starteten.

Aber Untergeschosse dienen ja nicht nur als Park-raum, sie bieten Lager- und Technikfläche. Die mussten wir teils im Erdgeschoss unterbringen, gemeinsam mit den Räumen für die Öffentlichkeit wie das Restaurant, informelle Aufenthaltsräume und Sitzungszimmer. Auch gibt es kein Laborgebäude ohne Untergeschoss. Dort werden Reinigungen gemacht und spezielle Materialien gelagert. Auf das Untergeschoss zu verzichten, kann also eine Einschränkung darstellen. Dieser Verzicht war Teil unseres Experiments insgesamt.

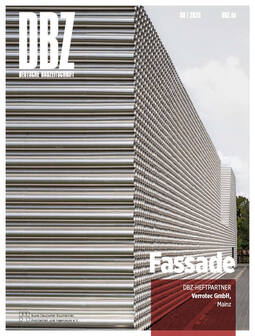

Die Fassade wirkt durch die tiefen Laibungen hier im Garten sehr dick. Wegen der integrierten Konstruktion?

SM: Die Fassade hat mit ihrer 35 cm Zellulose-Dämmung einen sehr guten Wärmedämm-Wert. Dadurch und bei einem Glas-/Holzfassadenanteil von je 50 % haben wir ein sehr energieeffizientes Gebäude. Zudem konnten wir bei den Fenstern von einer Dreifach- auf eine Zweifachverglasung gehen. Auch damit sparen wir signifikant Treibhausgase ein.

Wo wir gerade auf, hier eigentlich unter die Fassade schauen: Die Konstruktion der ausgestellten PV-Fassadenflächen erscheint mir ziemlich rustikal. Schlichtes KVH, einfach zusammengefügt … ist das gewollt?

JS: Mir persönlich gefällt die Einfachheit, gerade auch im Kontrast zur Ausgestaltung innen. Und der Fokus liegt ganz klar auf dem Garten hier vor uns.

SM: Es verleiht dem insgesamt doch edlen Äußeren einen Kontrast, der nicht explizit gewollt war. Das Holz der Fassade ist mit einer Sedimentfarbe gestrichen, pestizidfrei. Mit der Kombination von Schwarz und Weiß generieren wir eine Abstraktheit, die hervorragend zum Grün des Innenhofs passt. So hebt sich das Grün, das ja noch viel kräftiger wird, natürlich viel stärker ab. Den Durchgang haben wir ebenfalls schwarz gehalten, um bereits von da aus das Grün perfekt zu inszenieren. Damit der Durchgang aber nicht drückend wirkt, haben wir die Decke glänzend, reflektierend gemacht. So spiegeln sich etwa die hellen Holzstützen in der Decke wider.

Die hier im Hof umlaufende Sitzbank kommt sichtbar gut an. Sie ist durch die gerade genannte, ausgestellte PV-Fassadenfläche überdacht, womit wir draußen im Garten bei jedem Wetter sitzen können. Sehr einfach und extrem wirkungsvoll! Ganz oben steht die Dachhaut ebenfalls über … Sonnenschutz?

SM: Auch, aber mit den Überständen des Dachs haben wir dessen Fläche maximiert, die komplett mit PV belegt ist. Das ganze Haus hat 5 000 m² PV, auf Dach und Fassade. Im Haus haben wir 12 500 m² nutzbare Fläche. Damit kommen wir auf rund 1 m² PV pro 2,5 m² NF. Mit diesem Verhältnis sind wir ab dem ersten Tag energiepositiv.

Jetzt sind wir auf etwas Wesentliches noch gar nicht gekommen, nämlich auf die Lehmdecken. Wieder denke ich: ungewöhnlich für Herzog & de Meuron!?

SM: Wir bauen ja schon länger mit Lehm, ein toller Baustoff. Unser Bauherr, Johannes Senn, wollte von uns ein Haus, das in nur einer Generation energiepositiv ist und in der Bauphase wie im Betrieb möglichst wenig Treibhausgase produziert. Nach vielen Zwischenlösungen und der Ansage des Tragwerksplaners, dass die Decken den größten Teil des CO₂-Ausstoßes verursachen, haben wir mit dem Ingenieurbüro ZPF verschiedene Systeme parallel evaluiert. Nach zahlreichen Material- und Konstruktionsvarianten sind wir bei der Kombination von Lehm und Holz gelandet. Der Lehm bringt die nötige träge Masse, er wirkt feuchtigkeitsregulierend, dient dem Schall- und auch dem Brandschutz. Dafür mussten wir einen aufwendigen Brandschutztest machen. Das Mock-Up musste 60 Minuten im Feuer stehen ohne Rauchausbreitung.

Und ich erinnere mich gut, dass wir alle sehr erleichtert waren.

JS: Die Wahl des Baustoffs hat sich auch aus der Bodenbeschaffenheit ergeben, wir konnten die Lehmelemente für die Decken hier vor Ort produzieren.

In einer Feldfabrik!

JS: Ja, in einer Feldfabrik. Wir hatten Glück, dass wir den Platz dafür hatten. Der Lehm kommt aus dem Aushub der Punktfundamente. Und nochmal hatten wir Glück: Die runden Steine – Ablagerungen aus dem Rhein – konnten in einem Kieswerk gleich nebenan bearbeitet werden.

SM: Da wurden die Steine gebrochen. Wir haben etwa 80 % des Bedarfs mit dem Aushub decken können und etwa 20 % Mergel aus dem Laufental dazu genommen.

Kleine Anekdote: Wir hatten ja schon beim Ricola Kräuterzentrum mit Martin Rauch zusammengearbeitet. Als wir bei ihm in Österreich das Mock-Up für den Brandversuch bauten, hat er dafür einen Lehmbaustein aus dem Ricola-Projekt mit seinem Bagger zerdrückt und mit diesem Material wieder das Neue gebaut. Das ist Kreislauf, wie man ihn sich fürs Bauen wünscht.

Gutes Stichwort: Hier wurde für den HORTUS eine Materialdatenbank angelegt. Glauben Sie beide tatsächlich, dass wir in 30 oder 60 Jahren noch einmal darauf zurückgreifen?

SM: Je langlebiger ein Projekt ist, desto ökologischer wird es. Das HORTUS ist für viele hundert Jahre gebaut.

Vorausgesetzt, es wird offenen Auges gut gepflegt!

SM: Wird es, schon, weil alle es schätzen. Aber: Grundsätzlich lässt es sich komplett zurückbauen.

Aber noch einmal zur Materialdatenbank. Ich denke, die macht insofern Sinn, weil wir so Daten zur grauen Energie vorliegen haben, die für uns sehr wertvoll sind.

JS: Auch für die Zuteilung des Labels war das sinnvoll.

Wie ist das Gebäude gelabelt?

JS: Platin Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS.

Ist ein Nachhaltigkeitslabel wichtig, Herr Senn? Wenn es ein gutes Label hat, steigt im Grunde auch der Wert der Immobilie, oder?

JS: Bei Neubauten ist ein solches Label schon wichtig. Ob es den Wert steigert, ist eine andere Frage. Es ist zumindest ein Qualitätsmerkmal.

Letzte Frage: „Hortus“ bedeutet Garten. Über den hier immer wieder Flugzeuge lärmend fliegen. Wie soll, wie wird der Garten in zehn Jahren aussehen? Grüne Hölle?!

JS: Das hängt vom zukünftigen Eigentümer ab. Wenn er regelmässig gepflegt wird, wird er sehr schön werden … Er ist ja jetzt schon schön!

SM: Der Garten ist von Piet Oudolf geplant, er ist ein Pionier in der Biodiversität. Er akzeptiert es, wenn sich gewisse Pflanzen durchsetzen und andere weggehen. Die Rankpflanzen werden bis zu vier Geschosse hochklettern. Sie werden auch dem sommerlichen Wärmeschutz helfen.

Mit Johannes Senn und Stefan Marbach unterhielt sich DBZ-Redakteur Benedikt Kraft im Garten des HORTUS in Basel am 19. Juni 2025.