Function Follows Form –

Umdenken beim Umbauen

Die Unzufriedenheit mit dem Bestand führt immer noch zu mehr Abriss, als wir uns leisten können. Um beim Bauen im Bestand endlich relevante Fortschritte zu erzielen, muss sich vor allem eins ändern: unsere Perspektive. Das Büro gmp hat in seiner langjährigen Umbaupraxis gelernt, anstelle der Schwächen die Stärken von Bestandsgebäuden in den Fokus zu nehmen – auch eherne Leitsätze der Architektur geraten dabei auf den Prüfstand.

Emotionaler Bestandsschutz: Die gestaltprägende Lichtdecke der ehemaligen Industriehalle ist auch im Kulturkontext ein Highlight

Emotionaler Bestandsschutz: Die gestaltprägende Lichtdecke der ehemaligen Industriehalle ist auch im Kulturkontext ein Highlight

Foto: HG Esch

„Was die Menschen lieben, geben sie nicht wieder her“, das sagte der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter während seiner Rede zur Eröffnung der Isarphilharmonie am 8. Oktober 2021. Worum ging es? Der Konzertsaal für die Münchner Philharmoniker wurde als temporäres Bauwerk mit einer Standzeit von fünf Jahren geplant, genau so lange, wie die Sanierung des Gasteig-Stammhauses mitsamt seinem Konzertsaal in Anspruch nehmen sollte. Danach sollte das Konzerthaus demontiert und als Ganzes oder in Einzelteilen an anderer Stelle wieder verwendet werden. Wäre alles so gekommen wie geplant, würde der Rückbau bereits 2026 beginnen.

Emotionaler Bestandsschutz

Viele der anwesenden Gäste spürten jedoch, dass der Saal ein hohes Maß an Akzeptanz bei Musikerinnen und Musikern, bei Veranstaltenden und beim Publikum erfahren würde, sodass ein Abriss kaum infrage käme. Die Gründe, warum Bauwerke erhalten bleiben und andere verschwinden, können durchaus emotionaler Natur sein, also auf gesellschaftlicher Relevanz oder auf Ablehnung basieren.

Form follows function?

„Form follows function“ - der Leitsatz der Moderne aus Louis Sullivans 1896 veröffentlichten Essay „The Tall Office Building Artistically Considered“ proklamiert die scheinbare Freiheit der Architektinnen und Architekten, auf Basis eines bestehenden Bedarfsprogramms eine hierzu präzise passende Gestaltform zu entwickeln. Im Kontext des Umbaus hingegen kehrt sich dieses Verhältnis grundsätzlich um zu „Function follows form“: Die vorgegebene bauliche Struktur determiniert in weiten Teilen die Möglichkeiten der Nutzung, sodass sich die Funktion aus den räumlichen und konstruktiven Bedingungen des Bestands heraus entwickeln muss. Dies erfordert eine präzise Auseinandersetzung mit der vorhandenen Form als Grundlage funktionaler Neuinterpretationen.

Jahrhundertelang stellte das kontinuierliche Reparieren von Gebäuden den Regelfall des Bauens dar. Erst durch die Massenproduktion von Bauelementen, die durch die industrielle Revolution ermöglicht wurde, dominierte der Neubau gegenüber dem Bestandserhalt. Die hieraus erwachsenen Prozesse des Planens und Bauens prägen die Architekturproduktion bis heute. Bis auf den Quadratzentimeter genaue Raumdimensionierungen im Wohnungsbau, normierte Rastermaße im Verwaltungsbau bis hin zu überexakten Vorgaben bei Architekturwettbewerben sind die Folge und der Grund einer oftmals absurd anmutenden, zeitfressenden Fleißarbeit beim Entwerfen und Planen. Die negativen Folgen dieses mechanistischen Vorgehens werden vielfach übersehen: Die zweckbezogene Passgenauigkeit unserer Bauten verhindert flexible Anpassungen an einen sich kontinuierlich wandelnden Bedarf.

Neu ist diese Diskussion nicht. Es sei an dieser Stelle an die Auseinandersetzung von Hugo Häring und Mies van der Rohe erinnert, bei der ersterer die Idee vertrat, dass die „Form aus der individuellen Funktion“ erwächst, während letzterer sagte: „Nicht jede Aufgabe verlangt ihre eigene Form, es gibt eine allgemeine Ordnung, die wir finden müssen.“

Umdenkprozesse

Die Nachnutzbarkeit von Gebäuden müsste im Sinne einer neuen Umbaukultur, wie sie unter anderem die Bundesstiftung Baukultur fordert, stärker in den Fokus rücken, sei es bei Auslobungen oder der Bewertung von Entwurfsbeiträgen. Oftmals wird in diesem Zusammenhang an zirkuläre Bauweisen gedacht und weniger an räumliche Konzeptionen. Es sind aber gerade letztere, die eine multifunktionale Offenheit ermöglichen. Je großzügiger und offener Bauten sind, desto besser und flexibler lassen sie sich umbauen und nachnutzen.

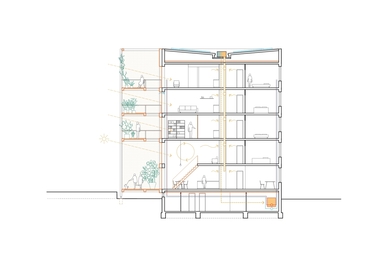

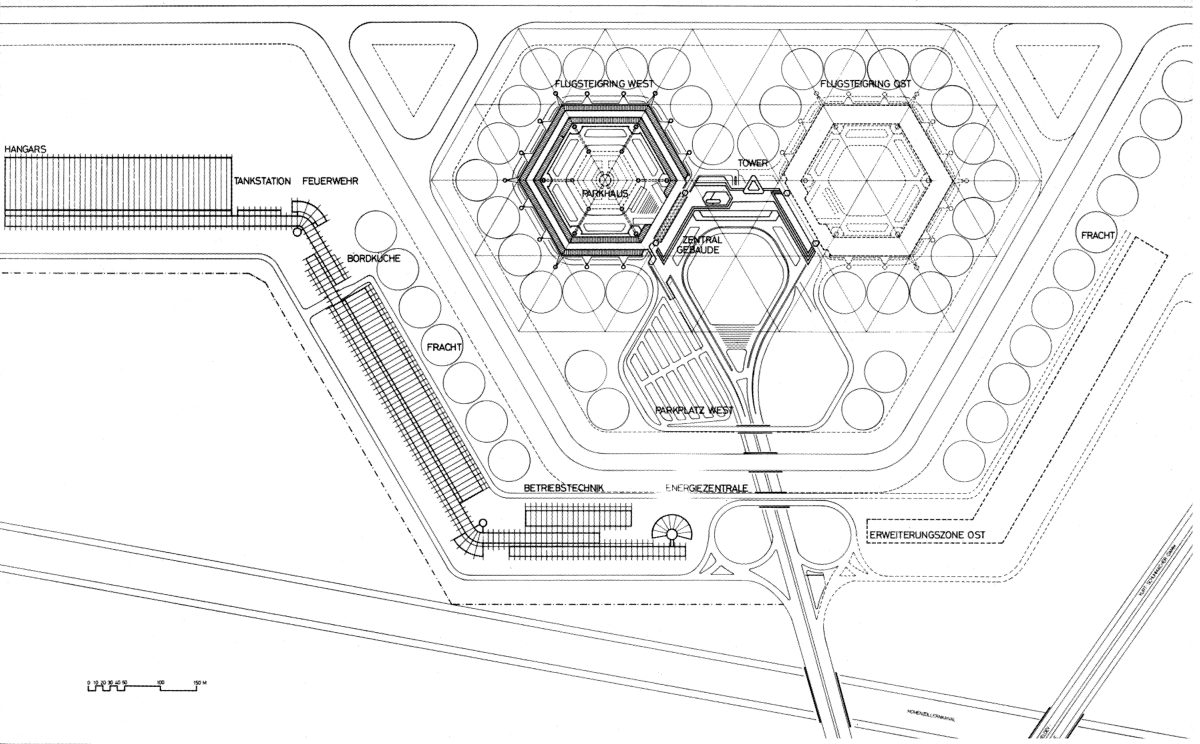

Bestandsschutz Funktionalität: Der Flughafen

Bestandsschutz Funktionalität: Der Flughafen

Tegel gehört zum Gründungsmythos von gmp und

nun auch zur Zukunft des Büros

Grafik: gmp

Oft erzählt ist die Geschichte, wie die beiden Gründer von gmp, Meinhard von Gerkan und Volkwin Marg, aus dem Stand den Wettbewerb für den Flughafen Berlin-Tegel gewannen und mit der Ausführung dieses Großprojekts betraut wurden. Seit Ende 2020 ist der Flughafen außer Betrieb und steht unter Denkmalschutz. Bereits seit 2008 hatten wir uns mit dem Umbau des Terminalgebäudes zu einer Hochschule mit Gründer- und Konferenzzentrum befasst. Die regelmäßigen, auf einem gleichseitigen Dreieck von 10 m Seitenlänge basierenden Grundrisse, die Meinhard von Gerkan und Volkwin Marg seinerzeit – ganz der strukturalistischen Denke entsprechend – für das Terminal TXL konzipierten, begünstigte eine Transformation in eine völlig andere Nutzung. Doch das Bedarfsprogramm, das vonseiten der Auftraggeberschaft und der Nutzenden als Grundlage des Entwurfs und der Planung gefordert wurde, bezog sich nicht auf die Maßsysteme des zu transformierenden Gebäudes, sondern spiegelte vielmehr allgemeine Vorgaben zur Hochschulplanung im Land Berlin wider.

Der daraus erwachsende Konflikt war im wahrsten Sinne des Wortes vorprogrammiert. Das Gebäude konnte nur bedingt leisten, was verlangt war. Eine von Auftraggeberseite aufgebrachte Diskussion über ungünstige Relationen von Nutz– zu Erschließungsflächen gipfelte schließlich in der Forderung, die Kosten der Umnutzung des Terminals mit einem fiktiven standardmäßigen Neubau mit identischem Raumprogramm zu vergleichen. Glücklicherweise wurde die gleichstellende Bewertung frühzeitig und entschieden gestoppt, da das übergeordnete Ziel des Bestandserhalts rechtzeitig wieder in den Fokus rückte.

Diese Erfahrung verdeutlicht einmal mehr, dass die pauschale Übertragung von Neubauanforderungen auf Umbauprojekte die spezifischen Restriktionen und Potenziale des Bestands ignoriert und zu unverhältnismäßigen und wenig zielführenden Ansprüchen führt, die einer nachhaltigen und kontextsensiblen Architekturpraxis zuwiderlaufen.

Das Neue im Alten erkennen

„Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, dann ist es nötig, dass sich alles verändert.“ Dieser Schlüsselsatz aus dem Roman „Der Leopard“ von Giuseppe Tomasi di Lampedusa beschreibt das Spannungsfeld, in dem wir uns bei Sanierungsaufgaben bewegen: Am Bestehenden festzuhalten, lässt sich in der Regel nur durch transformierende Eingriffe bewerkstelligen. Die Notwendigkeit der Wandlungen, die die Gebäude während dieses Erneuerungsprozesses durchlaufen, geht auf veränderte Bedingungen zurück, die sich aus gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen oder ökologischen bzw. funktionalen Zusammenhängen erklären.

Im Gegensatz zur Neuplanung, bei der Gestaltungsfreiheiten meist weitreichend sind, erfordert der Umbau ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit und Problemlösungskompetenz, da stets im Spannungsfeld zwischen Erhalt, Modernisierung und begrenzten Eingriffsmöglichkeiten agiert werden muss. Er stellt uns Architekturschaffende vor ein komplexes und anspruchsvolles Aufgabenspektrum, das tiefgreifendes Fachwissen und Interesse an der Bautechnik der Vergangenheit erfordert, aber gleichermaßen eine umfassende Expertise zum aktuellen Stand der technisch-konstruktiven Aspekte des Hochbaus voraussetzt. Ohne strukturierte Prozesse geraten Aufgaben im Umbau unweigerlich zuAbenteuern, die im Kosten- und Terminchaos enden –– Know-how ist unabdingbar. Immerhin sind inzwischen über 70 Prozent aller Vorhaben im Bausektor Umbauprojekte.

Wertschätzung und Wertschöpfung

Für jeden gelungenen Umbau ist die Wertschätzung dessen, was andere einmal erschaffen haben, eine zentrale Voraussetzung. Eine solche Wertschätzung seitens der Bauherrschaft, in Politik und Architektur bedeutet im Sinne des allgegenwärtigen Nachhaltigkeitsgebots gleichermaßen eine Abkehr von jedweder Wegwerfmentalität und eine Hinwendung zum Klima- und Ressourcenschutz. Über die Hälfte der in unserem Gebäudebestand enthaltenen grauen Energie steckt in den Rohbauten. Auf deren Erhalt richten sich unsere Umbaustrategien.

Das Erkunden des Bestands steht für uns am Anfang solcher Bauaufgaben. Hierbei geht es um das digitale Aufmessen, die Analyse des Tragwerks, die energetische und brandschutztechnische Leistungsfähigkeit von Bauteilen sowie die Schadstoffbelastung eines Gebäudes – ein kontinuierlich wachsender Erkenntnisprozess, der meist erst nach Entfernen von Verkleidungen vollständig abgeschlossen werden kann.

Die Erfahrung unseres Büros mit dem Bauen im Bestand fußt auf inzwischen 60 fertiggestellten Projekten in über 40 Jahren. Das daraus entwickelte Know-how entstand in der konkreten Auseinandersetzung mit den uns anvertrauten Häusern. So individuell, wie sich jedes einzelne Projekt auf die Stärken und Schwächen des jeweiligen Bestandsgebäudes beziehen muss, so gibt es doch eins, das alle Projekte miteinander verbindet: die vorbehaltlose Auseinandersetzung mit dem Werk anderer. Die Spurensuche führt nicht selten zu den Personen, die an der Genese der Bauten beteiligt waren. Sie führt in die Archive, in denen originale Plansätze aufbewahrt werden. Das Einfühlungsvermögen in gegebene Zusammenhänge, die Freude am Entdecken treten vor die Motivation, etwas grundsätzlich Neues zu schaffen.

Wissensschatz heben: Beim Umbau des Kulturpalasts in Dresden suchten gmp auch den Dialog mit dem Urheber Wolfgang Hänsch

Wissensschatz heben: Beim Umbau des Kulturpalasts in Dresden suchten gmp auch den Dialog mit dem Urheber Wolfgang Hänsch

Foto: Christian Gahl

So hatten wir beispielsweise beim Kulturpalast in Dresden das Glück, dessen Urheber Wolfgang Hänsch zwei Jahre vor dessen Tod zu treffen, um mit ihm über die aus seiner Sicht relevanten Themen des Sanierungsprojekts zu sprechen. Obwohl er zu dieser Zeit mit der Stadt Dresden über den Erhalt seines Multifunktionssaals im Kulturpalast vor Gericht stritt, gab er uns im Hinblick auf die Fassadengestaltung entscheidende Hinweise, die wir in unserer Planung berücksichtigen konnten. Gerade in Dresden entwickelten wir ein tiefgreifendes Verständnis dafür, dass es in erster Linie eben nicht um die Zurschaustellung eines impulsiven Schöpfertums geht, sondern um die kooperative und fachlich getriebene Zusammenarbeit von Architektur und Ingenieurbaukunst mit den künftigen Nutzerinnen und Nutzern, verbunden in der Freude am Erhalt, am Reparieren und am Weiterdenken – eine Weiterentwicklung des Vorhandenen.

„Das bleibt hier“

Diese Wertschätzung bleibt nicht abstrakt, sondern zeigt sich in praktischen Maßnahmen: So stellte der Umgang mit dem eigenen Erbe im Fall des ehemaligen Flughafens Tegel eine besondere Herausforderung dar, die zu einer ungewöhnlichen Form der Bestandssicherung führte. Um zu verhindern, dass das bewegliche Inventar des ehemaligen Flughafens abhanden kommt, haben wir einen Aufkleber mit dem Slogan „Das bleibt hier“ produziert und damit zahllose schützenswerte Objekte im Gebäude markiert, um sie vor Demontage und Entsorgung zu bewahren. Dieser mit einem Augenzwinkern zu verstehende Imperativ bringt unsere Überzeugung auf den Punkt, dass mit dem Bewahren nicht nur eine Wertsicherung, sondern auch eine nachhaltige Wertschöpfung verbunden ist.

Bauen im Bestand des 20. Jahrhunderts

Die Bewahrung und Weiterentwicklung der Bauten des 20. Jahrhunderts, vor allem der denkmalgeschützten, verlangt nach besonderen Lösungsansätzen. Hier geht es weniger um Bauweisen des traditionellen Handwerks als vielmehr ums Bauen mit industriell hergestellten Elementen, deren Produktionsstrecken oftmals nicht mehr existieren. Eine nicht geringe Zahl unserer Planungsaufgaben befasst sich mit Bauten aus dieser Zeit. Zu ihnen gehören neben dem Kulturpalast in Dresden auch die Alsterschwimmhalle in Hamburg, die Hyparschale von Ulrich Müther in Magdeburg sowie die Staatsbibliothek zu Berlin von Hans Scharoun.

Es ist nicht zu bestreiten, dass die Transformation von Gebäuden häufig mit einem höheren Maß an erforderlichen handwerklichen Fähigkeiten durch Fachkräfte verbunden ist und daher oftmals höhere Kosten im Vergleich zum Neubau verursacht. Die aktuellen Lohnkosten in Deutschland übersteigen die Materialkosten um das Anderthalbfache.

Der hohe Personaleinsatz beim Bauen im Bestand liegt zum einen an maßlichen Ungenauigkeiten, die mit Standardprodukten kaum zu lösen sind. Auch sind aktuelle Vorschriften oftmals nicht auf Bauweisen im Bestand anzuwenden.

Ein Beispiel hierfür ist die denkmalgeschützte Halle E, eine ehemalige Trafohalle aus dem Jahr 1929, als Bestandteil der Isarphilharmonie. Einerseits konnte die Transformation vom Industrie- zum Kulturbau durch minimalinvasive Eingriffe mit vergleichsweise niedrigen Baukosten erreicht werden. Auf der anderen Seite flossen hohe finanzielle Mittel in nicht sichtbare Maßnahmen wie Tragwerks- und Brandschutzverstärkungen oder in die gestaltprägende Lichtdecke der Industriehalle, die der Halle ihren einzigartigen, kathedralenhaften Charakter verleiht.

Eine der größten Herausforderung bestand darin, die abgehängte Tragkonstruktion der Lichtdecke zu ertüchtigen, die aus einer Vielzahl von Schweißverbindungen bestand, deren Tragfähigkeit nach heutigen Normen nicht mehr nachzuweisen sind. An die 1 000 Verbindungselemente mussten von diesen ehemaligen Schweißverbindungen auf Schraubverbindungen umgebaut werden und jeder einzelne dieser neuen Knotenpunkte ingenieurtechnisch geprüft werden.

Innovation im Bestand

Im Sinne von „Function follows form“ ist es die bauliche Struktur des Bestands, die die Möglichkeiten und Grenzen für neue Nutzungen definiert und damit Innovationen im Umgang mit dem Vorhandenen anstößt. Der Gebäudebestand fordert zuweilen mutige Veränderungen, wenn wir langfristige und zukunftsfähige Nutzungsszenarien zum Ziel unserer Arbeit machen. So war insbesondere die inhaltliche und räumliche Neukonzeption als Veranstaltungsort ausschlaggebend für den Erhalt der Hyparschale in Magdeburg. Die 1969 am östlichen Magdeburger Elb-ufer nach einem Entwurf des Bauingenieurs Ulrich Müther erbaute Mehrzweckhalle gehört zu dessen rund 50 erhaltenen Schalenbauten und ist eine der größten ihrer Art. Müther konstruierte die Betonschale aus vier hyperbolischen Paraboloiden. Die regelmäßig doppelt gekrümmten Dachflächen überspannen eine Fläche von 48 x 48 m und ermöglichen eine komplett stützenfreie Halle.

Bestandsschutz Nutzbarkeit: Mit neuen Einbauten hat die lange Zeit vernachlässigte Hyparschale von Ulrich Müther in Magdeburg eine neue Zukunft gewonnen

Bestandsschutz Nutzbarkeit: Mit neuen Einbauten hat die lange Zeit vernachlässigte Hyparschale von Ulrich Müther in Magdeburg eine neue Zukunft gewonnen

Foto: Marcus Bredt

Seit 1998 steht die Hyparschale unter Denkmalschutz. Das Gebäude war zu diesem Zeitpunkt stark baufällig. 2017 beschloss die Stadt Magdeburg, nach über 20 Jahren Leerstand und der erfolglosen Suche nach Investoren, mit einem auf den Schalenbau bezogenen Sanierungs- und Nutzungskonzept die denkmalgerechte Modernisierung und Instandsetzung als Bauherrin selbst zu übernehmen.

Mit einer ursprünglich für die Sanierung von Brückentragwerken entwickelten und nun für die Hyparschale zugelassenen Technologie wurde das bestehende, durch Korrosion gefährdete Schalendach an der Innen- und Außenseite mit zweiachsig zugfesten Carbonmatten verstärkt, die dem Verlauf der Schalen exakt folgen. Diese wurden mit einer jeweils nur 10 mm dicken Schicht Spezialbeton auf die Schalen laminiert. Im Unterschied zum Stahlbeton, bei dem eine mindestens 2,5 cm dicke Betonschicht die Bewehrung vor Korrosion schützen muss, konnte mit der Technologie der Carbonfasern die filigrane und leichte Erscheinung des Bestands erhalten werden. Gleichzeitig wurde eine den heutigen Erfordernissen entsprechende tragfähige Konstruktion ermöglicht.

Pragmatisch-entschlossene Umbaukultur

Der Gebäudebestand lässt sich oft nur durch umfassende Veränderungen erhalten, wenn wir langfristige und zukunftsfähige Nutzungsszenarien im Blick haben. Im Rahmen der Beschäftigung mit denkmalgeschützten Bauten stellt dies oftmals eine Konfliktlinie dar, die einzig und allein über eine präzise Zielbetrachtung der Sanierungs- und Umbaumaßnahme in einem iterativen Prozess aufgelöst werden kann.

Ob dies mit dem formalen Ziel verfolgt wird, die Ästhetik des Umbaus als Kontrapunkt zum Bestehenden zu inszenieren oder als kontinuierliches Weiterbauen ist in diesem Zusammenhang nicht primär bedeutsam. Wesentlich entscheidender ist die Frage, für wen und mit welcher Zielsetzung umgebaut wird. Hierfür benötigen wir eine Prozessumkehr, die gezielt auf das individuelle Bauwerk eingeht und die Frage danach beantwortet, was dieses leisten kann und welche Nutzungen in ihm realisiert werden können.

Die neue Umbaukultur darf sich nicht als Postulat im Sinne von Neubauverboten verstehen, sondern als inhaltlich wie fachlich begründete Notwendigkeit. Sie leitet sich ab aus der Verknappung von Materialressourcen und dem Klimawandel im Sinne der größtmöglichen Reduzierung von CO2-Emissionen.

Hierbei müssten Baugesetze und Normierungen im Sinne eines einfachen und robusten Bauens so angepasst werden, dass Genehmigungsverfahren für Umbauten vereinfacht und bürokratische Hürden abgebaut werden. Gleichzeitig sollten technische Anforderungen und Denkmalschutzauflagen flexibler gehandhabt werden, um die spezifischen Bedingungen von Bestandsgebäuden besser zu berücksichtigen. So ließen sich Planungsprozesse beschleunigen und kreative Lösungen im Bestand erleichtern.

Darüber hinaus müssten für die sogenannte Leistungsphase 0, als umfassender Erkundungsprozess des Bestands hinsichtlich seiner strukturellen, energetischen und brandschutztechnischen Leistungsfähigkeit, eine nachvollziehbare Leistungsdefinition und Abrechnungsbasis für Planungsbeteiligte eingeführt werden.

Bauen im Bestand als undogmatisch-pragmatische Disziplin dient der Sicherung ökonomischer Wertsubstanz. Gleichzeitig entstehen durch die Überlagerung verschiedener Zeitschichten unweigerlich besondere, immer wieder überraschende und überzeugende architektonische Lösungen.

Trotz des fortwährenden gesellschaftlichen Wandels gibt es Orte, deren Erhalt durch ihre historische Bedeutung sowie durch kollektive Identifikation legitimiert ist und die unter den emotionalen Bestandsschutz fallen. Erst die sensible Auseinandersetzung mit dem baulichen Erbe und der entschlossene Wille zur Transformation eröffnen neue Möglichkeiten für die nachhaltige Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe an genau diesen Orten.

Autor: Stephan Schütz, Partner bei von Gerkan Marg und Partner (gmp)

Autor: Stephan Schütz, Partner bei von Gerkan Marg und Partner (gmp)

Foto: gmp