Freiräume mit KI erkunden

Um das Wesen der Künstlichen Intelligenz ist fast schon ein Kulturstreit entbrannt – Werkzeug zur Effizienzsteigerung oder Kreativitätskiller? Dazwischen scheint es wenig zu geben. Doch es lohnt sich ein anderer Blick auf die Chancen und Potenziale digitaler Architekturvisualisierungen mittels generativer Bildgeneratoren. Gerade Hochschulen entdecken die Möglichkeiten, die sie im Entwurfsprozess eröffnet.

Sparringspartner KI: Masterstudierende lernen an der BTH im Modul Experimentelle Gestaltung und Präsentation bei Prof. Michael Holze die Möglichkeiten der künstlichen Bildgeneratoren auszureizen. Ob es nun von Petra inspirierte Schlucht-Städte sind (von Jin Hee Chung) ...

Sparringspartner KI: Masterstudierende lernen an der BTH im Modul Experimentelle Gestaltung und Präsentation bei Prof. Michael Holze die Möglichkeiten der künstlichen Bildgeneratoren auszureizen. Ob es nun von Petra inspirierte Schlucht-Städte sind (von Jin Hee Chung) ...

Grafik: Jin Hee Chung

Automatisierte Kollisionserkennung, vereinfachte Durchbruchplanung, vom Grundriss zum BIM-Modell mit nur einem Klick: Die Versprechen der Künstlichen Intelligenz für die Architektenschaft haben sich geradezu überschlagen, seitdem im Sommer 2022 mit Midjourney ein erster Bildgenerator für den Massenmarkt auf den Plan trat. Was ChatGPT für die Durschnittbürgerin bedeutete, bedeutete diese KI für viele Designer, Architektinnen und all jene, die in visuellen Prozessen denken. Eine Revolution. Plötzlich war das Thema in aller Munde, auch wenn es als Big Data Mining, Deep Learning und Large Language Model bereits schon eine ganze Weile zuvor die Entwicklung auf dem Softwaremarkt bestimmt und vorangetrieben hat. Mit Midjourney wurde das Potenzial plötzlich anschaulich. Und verschwand nahezu gleich darauf in einem Nebel aus Geisterbildern und KI-Halluzinationen. Ein echter Anwendungsfall schien noch in weiter Ferne.

„Seit den Anfängen hat sich jedoch viel getan“, sagt Michael Holze, Professor für Computergestützte Architekturdarstellung an der Berliner Hochschule für Technik. „Mit der Version V6.1 hat Midjourney im vergangenen Jahr gelernt, gesprochene Sprache besser zu verstehen und Menschen anatomisch korrekter darzustellen. Inzwischen ist ein Realismus erreicht, der für den alltäglichen Gebrauch geeignet ist.“ Der große Vorteil dieser sehr generellen KI sei eben genau der, dass sie nicht architekturspezifisch sei. „Zu Beginn des Entwurfsprozesses sind wir Architektinnen und Architekten auf der Suche nach Inspiration“, erläutert Holze. „Während wir früher in unserem stillen Kämmerlein saßen und, bildlich gesprochen, Wasser mit der Kelle aus dem Tongefäß schöpften, in dem wir auf unsere eigenen Erfahrungen zurückgegriffen haben, so können wir nun bei jedem Entwurf auf einen Ozean von Informationen zugreifen.“

... urbane Tetris-Gebäude (Milena Hübner und Federika Rentsch)...

... urbane Tetris-Gebäude (Milena Hübner und Federika Rentsch)...

Grafik: Milena Hübner/Federika Rentsch

Vom Regelkorsett erdrückt

Skeptisch ist Michael Holze jedoch, ob die integrierten KI-Tools der großen Architektursoftwarehersteller wirklich den Durchbruch leisten können, den sie versprechen. „Diese KIs werden häufig in ein Korsett von Regelungen und Anwendungsanweisungen gezwängt, das auf die konventionellen Arbeitsweisen und Probleme zugeschnitten ist und schnelle Lösungen versprechen. Hier fallen eigene kreative Prozesse und tatsächliche Innovationen in der Gestaltung allzu schnell aus der Gleichung heraus.“ Wer in KIs lediglich kleine Roboter-Heinzelmännchen sieht, die quasi über Nacht ungeliebte und arbeitsintensive Aufgaben erledigen, bediene sich lediglich des ingeniösen, nicht aber des künstlerischen Potenzials dieses neuen Werkzeugs.

„Etwas anders sieht es in dieser Hinsicht bei der KI von Xkool, namens Lookx AI, aus, die von Architekten für Architekten entwickelt wurde“, sagt Michael Holze. „Während die KI-Assistenten von Mitbewerbern oftmals in einem Laufstall von ausgewählten Daten trainiert werden, nutzt dieses Produkt echtes Deep Learning, verarbeitet also alle verfügbaren Daten in einem neuronalen Netzwerk und wird trainiert durch „backpropagation“, eine Form von Evaluierung und Feedback. Ähnlich, wie das menschliche Gehirn. Damit kann bei ihr, sowie bei Midjourney, im eigentlichen Sinne von einer lernfähigen künstlichen Intelligenz gesprochen werden.“

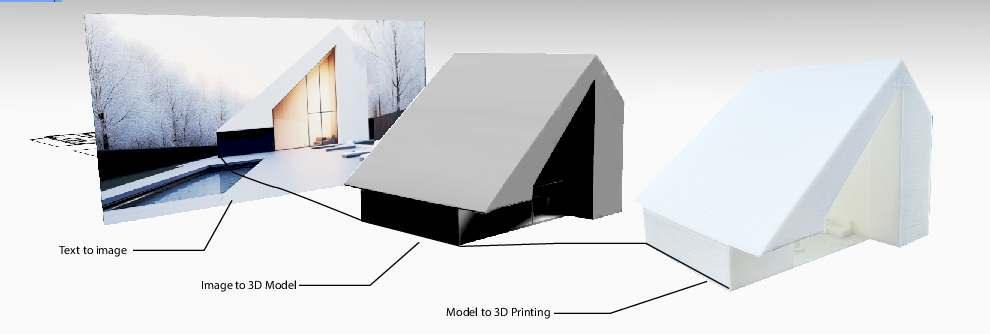

Den Studierenden ist es sogar bereits gelungen, Text-zu-Bild-Generatoren für die Erstellung von 3D-Printmodellen zu nutzen

Den Studierenden ist es sogar bereits gelungen, Text-zu-Bild-Generatoren für die Erstellung von 3D-Printmodellen zu nutzen

Grafik: BHT

Planungsschritte im Flow

Letztlich ist es aber auch eine Frage der eigenen Firmenphilosophie, wie man welche Modelle in die eigenen Workflows integrieren möchte. Anbieter wie Allplan oder Graphisoft setzen zum Beispiel auf Modelle, die sich an der Verknüpfung der Prozesskette im Ablaufplan orientieren: Die Grenzen zwischen Entwurf, BIM-Modellierung und Ausführungsplanung verschwimmen. KI wird mehr und mehr in allen Designphasen verwendet und geht in Richtung Bauausführung. Die Daten werden durch KI in einer Weise verknüpft, dass eine nicht allzu ferne Zukunft vorstellbar ist, in der Planerinnen und Planer sich per 3D-Brille selbst mitsamt dem Auftraggeber in digitalen Räumen bewegen. Darin editieren sie das Gebäudemodell in Echtzeit. Das wirft die Frage auf, wie Architektur in Zukunft praktiziert wird – und ob die Technik ein noch viel effizienteres Arbeiten ermöglicht. Dafür müssten aber die bisherigen Arbeitsweisen in Frage gestellt und neu geordnet werden.

„Deshalb ermutige ich meine Studierenden durch das Tor zu gehen, dass die generativen Sprach- und Bildgeneratoren aufgestoßen haben“, sagt Michael Holze. „Und ich bin jedes Mal erstaunt, auf welche neuen Lösungswege sie dabei stoßen.“ So sei es zum Beispiel einigen Studierenden bereits gelungen, mithilfe von Midjourney Architekturrenderrings zu erstellen, aus der im zweiten Schritt eine weitere KI ein digitales 3D-Modell errechnet hat – das wiederum als Grundlage für den Druck eines realen 3D-Modells und weiteren Ableitungen diente. Aber genau hier läge der Schlüssel zum Erfolg: „Wer KIs sinnvoll in die eignen Prozesse einbinden will, sollte sich mit dem Gedanken anfreunden, sie anhand der eigenen Entwurfsphilosophie selbst zu trainieren“, so Holze. Für die Mühe würden die Anwenderinnen mit Entwürfen belohnt, die in der Darstellung von Licht, Texturen, Farbwelten und Umgebungen zu den eigenen ästhetischen Vorstellungen passen.

Plug-Ins als bequeme Lösung

Wer den Aufwand scheut, kann aber natürlich auch auf etablierte, professionelle Lösungen zurückgreifen, die per Plug-In bereits in den meisten gewohnten Software-Umgebungen zur Verfügung stehen. Allerdings rät Michael Holze hierbei zur Vorsicht – oder zumindest um ein wenig Geduld: „Derzeit stehen wir noch ganz am Anfang der Reise und wir wissen noch nicht genau, wo sie uns hinführen wird. Die großen Player am Markt versuchen sich derzeit mit ihren eigenen Modellen zu etablieren, wir beobachten eine Schlacht der Systeme. Und erst wenn diese entschieden ist und sich der Pulverdampf gelegt hat, wird sich zeigen, wer die Vorherrschaft davonträgt.“

VHS, Betamax oder Video 2000?

Büros, die ihre Digitalisierungsstrategie aktuell auf den Weg bringen möchten, stünden quasi, Analog zu Videosystemen, vor der Wahl zwischen Betamax, Video 2000 und VHS – und wie die Geschichte zeigt, überlebt am Ende nicht immer das technisch überlegene System. „Daher empfinde ich diese Zeit eher als die des niederschwelligen Ausprobierens. Die Einführung von KI in das eigene Architekturbüro ist kein einmaliges Projekt mit festem Start- und Endpunkt, es ist ein ständiger Entwicklungs- und Lernprozeß“, erläutert Holze. Es sei auch denkbar, dass sich Büros in Zukunft auf technisch anspruchsvolle Aspekte der digitalen KI-Visualisierung spezialisieren und als Dienstleistung anbieten. So oder so – um eine Auseinandersetzung mit dem Thema komme kein Büro mehr herum, das in Zukunft noch eine Rolle spielen will.

„Dafür sind die Möglichkeiten auch zu faszinierend“, ist Holze überzeugt. „Von der flüchtigen Skizze bis hin zum detaillierten Ausführungsplan waren wir Architekten bislang im Dreidimensionalen Raum gefangen. Nun eröffnet uns die KI die Möglichkeit, die vierte Dimension zu erobern und damit ein viel emotionaleres Abbild des fertigen Projekts zu schaffen, noch lange bevor der erste Spatenstich erfolgt ist.“ Videovisualisierungen seien als neue Komponente der Architekturvermittlung noch ein relativ neues Medium, hätten aber das Potenzial, den Markt für Architekturvisualisierungen zu revolutionieren.

Im Dialog entwickeln

„Entlang der gesamten Produktionskette sehen wir heute Umwälzungen, deren Auswirkungen wir heute noch gar nicht absehen können“, so Holze. Allein die Art, wie wir heute bereits mit sprachgesteuerten KIs in den Dialog treten, öffnen neue Assoziationsräume, die jeder für sich gestalten kann und muss.“ Es sei jedoch ein Fehler anzunehmen, dass KIs Heilsbringer seien, die den Anwendern auf jedes Problem umgehend eine definitive Lösung bietet. „Wer sich mit der ersten Antwort oder der ersten Visualisierung zufriedengibt, wird nie etwas Eigenes schaffen, sondern immer nur aus dem bestehenden Fundus schöpfen.“ Ziel müsse es sein, die KI im Entwurfsprozess weniger als Erfüllungsgehilfen, denn als Sparringspartner zu begreifen, mit dem man gemeinsam neue Prozesse entwickelt.

„Anders als der zurückliegenden CAD-Revolution handelt es sich bei der Arbeit mit der KI nicht um Geheimwissen, dass man sich gegen klingende Münzen versilbern lassen kann. Der Zugang ist extrem niederschwellig und für jeden zugänglich, der die Neugier und die Offenheit mitbringt, sich darauf einzulassen“, fasst Michael Holze seine Überlegungen zusammen. „Und deshalb halte ich anders als andere den Einzug der KI in die Architektur für einen Segen.“ Befürchtungen von befreundeten Musikern, die von einer Verflachung und Vereinheitlichung von kulturellen Gütern ausgehen, teilt Michael Holze nicht. Er sieht sich eher von den Fesseln der weniger kreativen Aspekte seines Berufs befreit. „Gesetze, Normen, Baurecht, Antragsverfahren – all das lässt sich trefflich in Datensätzen hinterlegen, die künftig quasi das Grundgerüst schaffen, anhand dessen wir unsere Entwurfsidee entwickeln. Dadurch werden zum Beispiel auch komplexe Wettbewerbsverfahren auf europäischer Ebene und darüber hinaus für kleinere und mittlere Büros plötzlich handhabbar.“ Im Ringen darum, ob nur gebaut oder doch auch Architektur geschaffen wird, sei die KI jedoch ein neuer Hebel für den Befreiungsschlag: „Der Schöpfungsprozess wird befreit von Routinen und bereichert um ein schier endloses Reservoir an neuen Inspirationsquellen – das finde ich nicht nur sehr spannend, sondern auch als große Chance für jeden, der die Baukultur voranbringen will.“ ⇥Jan Ahrenberg/DBZ