document Kepler, Regensburg

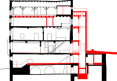

Mitten in der dicht bebauten Regensburger Altstadt, Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, steht das Haus, in dem der Astronom Johannes Kepler 1630 verstarb. Seit der Regensburger Altstadtsanierung durch Hans Döllgast und der damit einhergehenden musealen Umwandlung 1961 erinnert es an den Wissenschaftler und an die Wohnkultur seiner Zeit. Nun wurde das Gebäude vom Frankfurter Architekturbüro Wandel Lorch Götze Wach in Zusammenarbeit mit fabi architekten (Regensburg) saniert und um einen elliptischen Anbau erweitert. Ziel war es, Barrierefreiheit herzustellen sowie die Ausstellungsflächen zu optimieren.

Aufgewertet: Im Zuge der Neugestaltung erhielt das Museum einen neuen Haupteingang über den einstigen Hinterhof

Aufgewertet: Im Zuge der Neugestaltung erhielt das Museum einen neuen Haupteingang über den einstigen Hinterhof

Foto: Norbert Miguletz

Im Zuge der Neugestaltung erhielt das Museum mit dem markanten Anbau zugleich einen neuen Zugang über den einstigen Hinterhof – was nahelag, da diese Seite der von Touristen viel besuchten Altstadt zugewandt liegt. Der frühere Haupteingang an der schmalen, von Bussen befahrenen Keplerstraße war für Gruppen ungeeignet. Jetzt öffnet sich das Gebäude über einen kleinen Vorplatz zur Stadt hin, der zum Verweilen einlädt und den Stadtraum aufwertet. Die Besucherinnen und Besucher betreten das Museum nun barrierefrei von Süden, direkt auf Höhe des 1. OG. Von Norden, der Keplerstraße aus, bleibt das Erdgeschoss ebenerdig erreichbar.

EG – Haupteingang verlegt

Im Erdgeschoss liegen heute Garderobe, Teeküche, Lagerräume und Besucher-WCs. Der dort entstandene, zu beiden Seiten offene Veranstaltungsraum kann unabhängig vom Museum genutzt werden – etwa für Lesungen oder kleinere Vorträge. Der Raum diente früher unter anderem als abgetrenntes Büro des Museumsleiters; erst die Sanierung öffnete ihn jetzt zu einem kleinen Foyer. Das historische hölzerne Tragwerk blieb dabei erhalten, eine Schwelle wurde eingefügt, um das Bodenniveau anzugleichen, das einst 20 cm nach Süden hin anstieg. Eine Fußbodenheizung sorgt hier für gleichmäßige Wärme. Der Eingriff blieb sichtbar – eine hellere Stufe markiert die Grenze zwischen Alt und Neu. „Wir wollten kein Disneyland“, sagt Architekt Florian Götze, neue Elemente sollten ablesbar bleiben.

Die Fassade zum Hof war einst Produkt der schöpferischen Denkmalpflege der 1960er-Jahre. Sie konnte deshalb überformt werden. Gleichzeitig blieben Keller und Fundamentzonen erhalten. Der komplette Hof ist unterkellert, was baukonstruktiv anspruchsvoll war: Feuchtigkeit, Hochwasserschutz und Abdichtung mussten in Einklang gebracht werden. So liegen die neuen Besuchertoiletten unter dem Vorplatz neben den historischen, immer feuchten Kellern. Ein fein abgestimmtes Lüftungskonzept sorgt dafür, dass die unvermeidlich eindringende Feuchtigkeit wieder abgeführt wird.

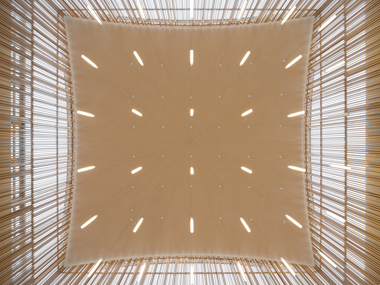

Elliptische Geometrie des Anbaus von innen: Bei der Form ließen sich die Architektinnen und Architekten von Keplers Entdeckungen inspirieren

Elliptische Geometrie des Anbaus von innen: Bei der Form ließen sich die Architektinnen und Architekten von Keplers Entdeckungen inspirieren

Foto: Norbert Miguletz

Form zitiert Keplersche Planetenbahnen

Der elliptische, weiß getünchte Anbau bildet das räumliche Zentrum der neuen Erschließung zum Hof hin. Seine auffällige Form ist mehr als ein Symbol: Sie verbindet den denkmalgeschützten Bestand mit den Anforderungen eines zeitgemäßen Museumsbetriebs. Die Rundung der Fassade wurde bewusst in den Innenraum übertragen – eine geometrische Geste, die an die Keplerschen Planetenbahnen erinnern soll.

Das Dach des neuen Vorbaus besteht aus einem Doppeldach mit Biberschwanzdeckung, was der Regensburger Bautradition entspricht. Zugleich fügt sich der Neubau behutsam zwischen die mittelalterlichen Patriziertürme der direkten Umgebung ein. Die Form ist, so Götze, „aus dem Ort heraus entwickelt“. Eine baukonstruktive Herausforderung war, dass beim Dach des Anbaus die Biberschwänze nicht die vorgegebene Normneigung haben und so entstand im Prinzip ein Unterdach, das den heutigen Vorgaben entspricht.

Nachher: Der dunkler gebeizte Boden passte vom Kontrast her besser zu den hier vorgesehenen Exponaten

Nachher: Der dunkler gebeizte Boden passte vom Kontrast her besser zu den hier vorgesehenen Exponaten

Foto: Norbert Miguletz

1. OG – Neuer Mittelpunkt

Das 1. OG beherbergt den Empfangsbereich mit Museumskasse, Foyer und Beginn der Ausstellung. Die raumlangen Dielenböden aus dem 16. Jahrhundert wurden im Zuge der Sanierung aufgenommen, um darunter moderne Elektrotechnik zu verlegen. Danach erhielten sie eine neue, dunklere Beize, die die Exponate zur Himmelsmechanik kontrastreich hervorhebt. Die historische Decke mit der Jahreszahl 1540 am Unterzug blieb erhalten, kleinere Fehlstellen wurden nicht überdeckt. „Wir wollten die Spuren der Zeit nicht glätten, sondern zeigen“, sagt Götze. Die historisierten Butzenscheibenfenster, die in den 1960er-Jahren eingebaut worden waren, tragen ihren Teil zu dieser Inszenierung bei. Ganz falsch mögen sie nicht gewesen sein, da auch im benachbarten Alten Rathaus ähnliche Fenster existieren.

Der Anbau funktioniert nicht nur als architektonische Ergänzung, sondern auch als energetischer Puffer. Er hält eine Raumtemperatur von 21 °C und dient im Sommer als Wärmepuffer, während der Altbau aufgrund konservatorischer Anforderungen und Aspekten der Nachhaltigkeit mit 19 °C betrieben wird. Eine Sockelleisten-Heizung und der wärmegedämmte Neubaukörper ermöglichen einen sparsamen Betrieb. Der Neubau schützt den Altbau gleichsam mit – eine Symbiose aus Denkmalpflege und Nachhaltigkeit.

Zwischen den engen Gassen der Altstadt markiert der kleine Vorplatz einen Ort des Ankommens, besonders wichtig für Gruppenführungen, wie sich am Tag des Besuchs eindrucksvoll zeigt. Der neue Zugang stärkt die Sichtbarkeit des Museums. Die Entscheidung, Eingänge zu verlagern und Zeitschichten sichtbar hinzuzufügen, folgt dem Prinzip der Reversibilität – nichts wird zerstört, möglichst viel bleibt lesbar. Hinter der neuen Eingangstür sieht man eine alte, historische Tür, die zwar selbst aus einem anderen Regensburger Haus stammt, jedoch der Zeitepoche Johannes Keplers entspricht; ein Prinzip, das sich durch das ganze Haus zieht.

2. OG – Neu und Alt ist ablesbar

Im 2. OG entfaltet sich die eigentliche Ausstellung über Keplers Leben und Werk. Merz + Merz Architekten aus Berlin entwickelten das Ausstellungskonzept, das die Besucherinnen und Besucher mithilfe eines Multimedia-Guides aus Keplers Perspektive durchs Haus führt.

Auch hier gilt: Der Raum selbst ist Teil der Erzählung. Ob schmiedeeisernes Geländer, historische Türen oder Wandoberflächen – alles wird inszeniert, nichts kaschiert. Moderne Materialien wie Glas (Brüstungen) oder Metallprofile markieren die Eingriffe. „Es war uns wichtig, ablesbar zu machen, was alt und was neu ist“, so Götze.

Die denkmalpflegerische Arbeit glich einer Spurensuche. Bauforscher dokumentierten jedes Detail, fanden unter Lattungen Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert und datierten Holzkonstruktionen. Nicht alles konnte sichtbar bleiben – manches wurde aus konservatorischen oder konzeptionellen Gründen wieder überdeckt, so auch die Malereien. „Das Wissen um die Zeitschicht ist ebenso wertvoll wie ihre Sichtbarkeit“, sagt Götze. Die Priorität lag auf der Kepler-Zeit und der inhaltlichen Vermittlung seiner wissenschaftlichen Bedeutung. Das Museum sollte nicht zum Baustellenarchiv werden, sondern es sollte ein lebendiger Ort des Lernens über Astronomie und Wissenschaftsgeschichte und das Gebäude letztlich selbst zum Exponat werden.

Im Büro spreche man vom „Schauen im Bestand“, so Götze. Das gleiche einer detektivischen Spurensuche, die aber gestalterische Entscheidungen leitet.

Skurril: Noch bis Ende der 1990er Jahre war das Lab im 3. OG eine Einliegerwohnung, deren einziger Zugang durch das Museum ging

Skurril: Noch bis Ende der 1990er Jahre war das Lab im 3. OG eine Einliegerwohnung, deren einziger Zugang durch das Museum ging

Foto: Norbert Miguletz

3. OG – Raum für Neues

Im obersten Geschoss endet die historische Schichtung und beginnt die gestalterische Freiheit. Hier war bereits in den 1950er-Jahren eine Hausmeisterwohnung eingebaut worden; originaler Bestand war kaum erhalten. Diese Ausgangslage erlaubte den Architekten einen modernen Eingriff.

Die Räume wurden geöffnet, Trockenbauwände entfernt. Dabei kam eine unerwartet leichte Deckenkonstruktion zutage, die von nur drei schmalen Stangen getragen wird. Nach statischer Prüfung durfte die Konstruktion bleiben. Das 3. OG wurde zu einem Lab des Ausprobierens, in dem Themen der Astronomie, Wissenschaft und Zukunft Platz finden. Doppelfenster, gedämmte Decken und ein Spitzboden sorgen hier für energetische Stabilität.

Das 3. OG ist mit seiner modernen Anmutung kein Fremdkörper, sondern die zeitgenössische Zeitschicht eines Hauses, das über Jahrhunderte hinweg immer wieder verändert wurde.

Architektur als Zeit(en)dokument

Während das nahegelegene „Haus der bayerischen Geschichte“ (wörner traxler richter, 2019) am Regensburger Donaumarkt einen deutlichen Eingriff bedeutete, fiel dieser beim document Kepler ungleich sensibler aus. Das Sterbehaus Keplers ist ein Paradebeispiel für das Weiterbauen im Denkmal. Hier wird Geschichte nicht romantisiert, stattdessen stehen sich die Zeitepochen gegenüber. Der Bau erzählt von den Spuren der schöpferischen Denkmalpflege der 1960er-Jahre, vom Wissen um historische Konstruktionen und vom Mut, neue Formen hinzuzufügen.

„Wir inszenieren hier im Grunde das Haus“, sagt Matthias Freitag, der als Sprecher der Regensburger Museen dem Kepler seit Jahrzenten verbunden ist und maßgeblich an dessen Neukonzeption beteiligt war. Gemeint ist nicht spektakuläre Architektur, sondern die Bewusstmachung des Vorhandenen.

Regensburg, mit seiner außergewöhnlich dichten Altstadt, verlangt besondere Sensibilität. Grundstücksgrenzen sind hier so verwoben wie historische Rechte. Dass ein solcher Neubau im Weltkulturerbe überhaupt möglich war, lag wohl auch am Vertrauen zwischen Planerinnen und Planern, Denkmalschutz und Stadt. Die Zusammenarbeit war „eng, aber frei“. Am Ende überzeugte das Ergebnis auch die Öffentlichkeit: Der Bau erhielt den Preis der Stadt Regensburg sowie eine Anerkennung beim Preis „Bauen im Bestand 2025“. Das document Kepler zeigt, dass Bauen im Bestand auch bedeuten kann, bewusst zu ergänzen, wo Geschichte Lücken gelassen hat. Vielleicht entsteht gerade so zeitlose Architektur.

Heide Teschner/DBZ

Projektdaten

Objekt: document Kepler

Standort: Keplerstraße 5, 93047 Regensburg

Typologie: Museum

Bauherr: Stadt Regensburg, Direktorialbereich 1 - DB 1.6 Sonderprojekte

Nutzer: Museen der Stadt Regensburg

Architektur/Innenarchitektur: Wandel Lorch Götze Wach GmbH, Frankfurt a. M., www.wlgw.de

Prof. Andrea Wandel, Prof. Wolfgang Lorch, Florian Götze, Thomas Wach

Team: Sina Mallmann, Marcel Müller, Jasmin Moor, Moritz Morgenthaler

Bauleitung: fabi architekten bda PartGmbB,

Regensburg, www.fabi-architekten.de

Bauzeit: 05/2021 – 07/2023

Grundstücksgröße: 194,00 m²

Grundflächenzahl: 0,98

Geschossflächenzahl: 3,68

Nutzfläche: 483,27 m²

Technikfläche: 199,96 m²

Verkehrsfläche: 64,01 m²

Brutto-Grundfläche: 1 030 m²

Brutto-Rauminhalt: 3 180,15 m³

Baukosten (nach DIN 276):

Gesamt brutto: 5,4 Mio. Euro

Fachplanung

Tragwerksplanung: Ingenieurbüro Augustin GmbH, Regensburg

TGA-Planung:

- Elektro/Aufzugsplanung: MTM-Plan GmbH, Regensburg, www.mtm-plan.de

- Heizung/Sanitär: IKARO Ingenieure GmbH, Straubing, www.ikaroing.de

Lichtplanung: MTM-Plan GmbH, Regensburg,

www.mtm-plan.de

Akustik, Energieplanung, Energieberatung, Brandschutz, Bauphysik: Ingenieurbüro Seidel, Teublitz, www.ibseidel.net

Landschaftsarchitektur: Neidl+Neidl Landschaftsarchitekten und Stadtplaner Partnerschaft mbB, Sulzbach-Rosenberg, www.neidl.de

Ausstellungsplanung: merz merz gmbh & co. Kg, Berlin, www.merzmerz.de

Energie

U-Werte Gebäudehülle:

Außenwand: 0,28 W/(m²K)

Bodenplatte: 0,4 W/(m²K)

Dach: 0,23 W/(m²K)

Fenster (Uw): 0,8 W/(m²K)

Ug-total (mit Sonnenschutz): 0,4 W/(m²K)

Herstellerfirmen

Beleuchtung: iGuzzini, www.iguzzini.com; mawa,

www.mawa-design.de

Bodenbeläge: Mosaico Zementfliesen,

www.zementfliesen.com

Dach: Erlus, www.erlus.com

Fassade/Außenwand: Schlagmann Poroton,

www.schlagmann.de

Fenster: secco sistemi, www.seccosistemi.com

Heizung: Variotherm, www.variotherm.com

Türen / Tore: secco sistemi, www.seccosistemi.com

Sonstiges: Kvadrat Stoffe, www.kvadrat.dk