Sicherheit für alle Gebäudeklassen –

Baulicher Brandschutz bei VHF-Konstruktionen mit Faserzementplatten

Die deutschen Brandschutzvorschriften für Gebäude und deren Fassadensysteme verlangen ein hohes Maß an Spezialkenntnissen. Das trifft auch für die Planung von vorgehängten hinterlüfteten Fassaden zu, obwohl diese in Fachkreisen brandschutztechnisch als sehr sicher gelten. Mit Fassadenbekleidungen aus Faserzement sind ArchitektInnen und PlanerInnen hier im Hinblick auf den baulichen Brandschutz auf der sicheren Seite.

Das Prinzip der vorgehängten hinterlüfteten Fassade (VHF) rückt in den Fokus als Alternative zum Wärmedämm-Verbundsystem, das unmittelbar auf die Wand geklebt wird. ArchitektInnen schätzen VHF als besonders sicheres Fassadensystem, das mit einem minimalen Instandhaltungsaufwand, der den höheren Installations- und Kostenaufwand ausgleicht, einen dauerhaften Schutz des Gebäudes gewährleistet. Gleichzeitig profitieren die PlanerInnen von der Flexibilität des Systems, denn jede von der Energieeinsparverordnung (EnEV) für ein Gebäude geforderte Dämmstoffdicke kann damit einfach realisiert werden. Die konstruktive Trennung von Dämmung und Bekleidung und der damit entstehende Hinterlüftungsraum sorgen dabei für eine zuverlässige Regelung des Feuchtehaushalts im Baukörper und damit für eine geringere Schadensanfälligkeit als bei anderen Fassadensystemen. Wirtschaftliche Vorteile bietet die VHF auch bei der zunehmend beliebten Holzrahmenbauweise, da hier ganze Wandelemente inklusive Fassade vorgefertigt werden können. Zur funktionellen Sicherheit und den wirtschaftlichen Vorteilen kommen die gestalterischen Möglichkeiten des Systems hinzu. Die Konstruktion erlaubt den Einsatz unterschiedlichster Materialien. Damit lässt sich die Optik der Fassade individuell auf die Charakteristik eines Gebäudes abstimmen. Auch ausgefallene Effekte sind durch Werkstoffkombinationen realisierbar.

Unterstützt wird der Trend durch neue und moderne Fassadenmaterialien. Faserzementbekleidungen beispielsweise, die aktuell auf den Markt drängen, machen es möglich, beinahe jeden gewünschten Look zu realisieren. Aufgrund ihrer speziellen Materialeigenschaften - sie sind feuer-, hitze- sowie säurebeständig und verfügen über eine große Festigkeit – sind sie besonders für die Bekleidung von Außenwänden geeignet.

Hergestellt werden sie auf der Basis von Zement, dem Armierungsfasern zugefügt werden, um die Biege-, Zug- und Druckfestigkeit zu erhöhen. Mit Wasser, verschiedenen Zuschlagstoffen zur Optimierung der Produkteigenschaften sowie unter Zugabe von Luft wird das Gemisch zu einer homogenen Masse verrührt und ist Grundlage für diverse Bauprodukte. Einige Anbieter setzen heute zur Armierung organische, synthetische Kunstfasern oder Glasfasern bzw. Kohlenstoff ein.

Hersteller James Hardie, der in den 1880er-Jahren das erste James Hardie® Faserzementprodukt in Australien und in den USA auf den Markt brachte, verwendet hochwertigen Portland-Zement, Sand und Zellulosefasern aus Plantagenholz. Die Herstellung erfolgt dank des Einsatzes modernster Technologien in umweltfreundlichen und nachhaltigen Prozessen. Der Schweizer Verein eco-bau hat die Umweltfreundlichkeit von HardiePlank® und HardiePanel® Fassadenbekleidungen mit der Bewertungsstufe eco-1 zertifiziert, das ist die höchste Klassifizierung der dreistufigen Bewertungsskala.

Sicherer Brandschutz

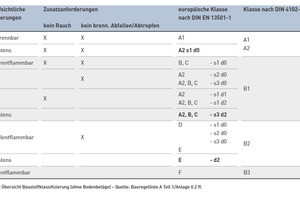

Auch brandschutztechnisch bieten Fassadenbekleidungen aus Faserzement Vorteile. Während Holz als B2-Baustoff (normal entflammbar) klassifiziert ist und Fassadenbekleidungen auf Vinyl- oder PVC-Basis z. B. bei Feuer schmelzen, erfüllen Fassadenbekleidungen aus Faserzement die Anforderungen der Baustoffklasse A2-s1, d0 entspr. der EN 13501-1. Gemäß internationaler Klassifizierung bedeutet dies, dass sie nicht brennbar sind. Sie widerstehen Feuerangriffen mit brennender Glut, Strahlungswärme oder direktem Flammenkontakt. Im Brandfall ist daher ein Abtropfen oder Abfallen von brennendem Material ausgeschlossen. Zusätzlich entsteht durch die Faserzementprodukte bei einem Brand kein bzw. kaum Rauch. Auch unter großer Hitzeeinwirkung werden keine schädlichen Inhaltsstoffe abgesondert. Alles Eigenschaften, mit denen ArchitektInnen und PlanerInnen bei der brandschutztechnischen Planung und Ausführung von VHF-Konstruktionen auf der sicheren Seite sind. Nicht umsonst empfiehlt der FVHF (Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden e. V.) für VHF-Konstruktionen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus in allen Gebäudeklassen den Einsatz von nichtbrennbaren Baustoffen, da nur so ein zuverlässiger Brandschutz gewährleistet werden kann.

Wie aber sind die Bestimmungen zum Brandschutz von Fassaden im Detail und welche spezifischen Vorteile bieten hier Fassadenbekleidungen aus Faserzement?

Strenge Vorgaben für die Ausführung von VHF

Auch wenn VHF-Konstruktionen in Fachkreisen als sehr sicher gelten, sehen sich ArchitektInnen hier mit einem beinahe undurchschaubaren System an Verordnungen und Vorschriften konfrontiert. Wer sich mit der Planung einer VHF befasst, benötigt unbedingt einschlägige Kenntnisse der gesetzlichen Vorschriften und technischen Regeln zum Brandschutz von Gebäuden. Sowohl bei der Wahl der Baustoffe als auch bei der Planung von konstruktiven Kombinationen müssen die Bestimmungen zum Brandschutz von Fassaden berücksichtigt werden. Grundsätzlich ist in der Musterbauordnung (MBO) festgelegt, welche Materialien dabei mit welchen Brandschutzeigenschaften (Baustoffklasse) in Abhängigkeit von der Gebäudehöhe eingesetzt werden dürfen. Maßgeblich für die Planung sind jedoch die spezifischen Bauordnungen der Bundesländer (Landesbauordnungen [LBO]), deren Bestimmungen teilweise von der MBO abweichen. Da es an dieser Stelle jedoch zu komplex wäre, alle 16 Landesbauordnungen mit den jeweiligen Regelungen zu berücksichtigen, wird im Folgenden nur die MBO betrachtet. Ebenfalls nicht berücksichtigt werden Sonderrichtlinien wie z. B. die Schulbaurichtlinie.

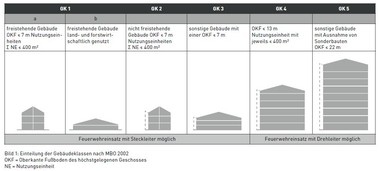

Die bauaufsichtlichen Anforderungen an den baulichen Brandschutz für VHF-Konstruktionen ergeben sich aus der Zuordnung der Gebäudeklasse (GK). Dabei werden fünf Gebäudeklassen unterschieden:

– Gebäudeklasse 1, unterteilt in

– Gebäudeklasse 1a: freistehende Gebäude mit einer Höhe von bis zu 7 m (Oberkante Fußboden OKF < 7 m) und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m²

– Gebäudeklasse 1b:, freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude, Oberkante Fußboden OKF < 7 m

– Gebäudeklasse 2: Höhe Oberkante Fußboden OKF < 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m²

– Gebäudeklasse 3: sonstige Gebäude, Oberkante Fußboden OKF < 7 m

– Gebäudeklasse 4: Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m (OKF < 13 m) und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 m²

– Gebäudeklasse 5: sonstige Gebäude, einschließlich unterirdischer Gebäude, Höhe OKF < 22 m

Hochhäuser (OKF > 22 m) gehören gemäß § 51 MBO zu den Sonderbauten und bedürfen einer gesonderten Betrachtung.

Generell gilt: Je höher das Gebäude oder Bauwerk ist, desto höher sind die Anforderungen an die Außenwandbekleidung in Bezug auf den vorbeugenden Brandschutz. Entsprechend gelten für freistehende Einfamilienhäuser (GK 1a) andere Anforderungen als beispielsweise für ein Mehrfamilienhaus mit sieben Stockwerken in einer Lückenbebauung (GK 5). Während die Fassaden von Gebäuden der Gebäudeklassen 1 – 3 auch mit normal entflammbaren Baustoffen der Baustoffklasse B2 ausgeführt werden dürfen, müssen bei Fassaden von Gebäuden der Gebäudeklasse 4 schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse B1) eingesetzt werden. Eine Konkretisierung der Anforderungen ist orientierend in der MBO (§ 28 Außenwände) i. V. m. der MVVTB im Abschnitt A2.2 sowie dem dortigen Anhang 6 zu finden, wobei dieses als informativer Hinweis zu sehen ist und je nach Bauvorhaben länderbezogen auf die Anforderungen des Bundeslandes resultierend aus der Landesbauordnung und der länderspezifischen Verwaltungsvorschrift technischer Baubestimmungen abzugleichen ist. Besonders strenge Auflagen gelten für Hochhäuser und Sonderbauten: Die hier eingesetzten Materialien müssen der Baustoffklasse A1 bzw. A2 – nicht brennbar – entsprechen.

Brandschutzanforderungen an die Unterkonstruktion nach Gebäudeklassen

Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1–3 (Oberkante Fußboden OKF < 7 m) muss gemäß MBO § 28 die Unterkonstruktion mindestens „normalentflammbar“ sein. Demnach sind Materialien der Baustoffklasse B2 erlaubt. Entsprechend dürfen in diesen Gebäudeklassen VHF auch auf einer Unterkonstruktion aus Holz montiert werden. Anders sieht es bei den Gebäudeklassen 4 (OKF < 13 m) und 5 (OKF < 22 m) aus. Hier muss gemäß MBO § 28 die Unterkonstruktion mindestens „schwerentflammbar“ sein. In der Praxis werden daher üblicherweise ab der Gebäudeklasse 4 Metallunterkonstruktionen verwendet. Jedoch ist eine Unterkonstruktionen aus normal entflammbaren Baustoffen wie Holz (D-s2, d0 nach 13501-1) bis zur Hochhausgrenze zulässig, wenn diese im Bereich von horizontalen Brandsperren vollständig unterbrochen werden.

Anforderungen an die Dämmung nach Gebäudeklassen

Analog sind in den Gebäudeklassen 1-3 alle Fassadendämmstoffe der Baustoffklassen A bis B2 zulässig, aber eben auch normal entflammbare Produkte wie Holzfaserdämmplatten. Ab Gebäudeklasse 4 müssen die in der vorgehängten hinterlüfteten Fassade verwendeten Dämmstoffe nichtbrennbar (Schmelzpunkt > 1000 °C) sein (§28Abs.3 Satz 1/Abs.4 Satz 1 MBO i.V.m. MVVTB

Brandschutzanforderungen an die Unterkonstruktion nach Gebäudeklassen

Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 – 3 muss gem. MBO § 28 die Unterkonstruktion mind. „normalentflammbar“ sein, demnach sind Materialien der Baustoffklasse B2 erlaubt. Entsprechend dürfen hier VHF auch auf einer Unterkonstruktion aus Holz montiert werden. Anders sieht es bei den Gebäudeklassen 4 und 5 aus. Hier muss die Unterkonstruktion mind. „schwerentflammbar“ sein. In der Praxis werden ab GK 4 üblicherweise Metallunterkonstruktionen verwendet. Eine Unterkonstruktionen aus normal entflammbaren Baustoffen, wie Holz, ist bis zur Hochhausgrenze zulässig, wenn sie im Bereich von horizontalen Brandsperren vollständig unterbrochen werden.

Anforderungen an die Dämmung nach Gebäudeklassen

Analog sind in den Gebäudeklassen 1 – 3 alle Fas-

sadendämmstoffe der Baustoffklassen A bis B2

zulässig, aber auch normal entflammbare Produkte wie Holzfaserdämmplatten. Ab GK 4 müssen die in der VHF verwendeten Dämmstoffe nichtbrennbar (Schmelzpunkt > 1 000 °C) sein, andernfalls ist ein Nachweis über die Verwendbarkeit erforderlich. Der FVHF empfiehlt bei VHF-Konstruktionen grundsätzlich, über die gesetzlichen Vorgaben hinaus, in allen Gebäudeklassen den Einsatz von nichtbrennbaren Dämmstoffen aus Glas- oder Steinwolle.

Die Dämmstoffe können mechanisch oder mit einem Klebemörtel, der schwerentflammbar ist oder nicht mehr als 7,5 % organische Bestandteile aufweist, auf dem Untergrund befestigt werden. Von der Anforderung der Nichtbrennbarkeit ausgenommen sind Komponenten bzw. Zubehörteile, die keinen wesentlichen Beitrag zur Brandausbreitung bzw. zur Brandlasterhöhung leisten. Dies betrifft z. B. Dichtstoffe, Dämmstoffhalter oder Teile der Verankerungsmittel, wie Dübelhülsen.

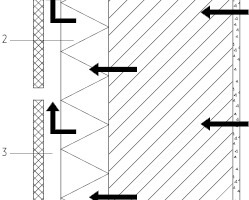

Brandsperren planen

Darüber hinaus sind gemäß MBO § 28 Abs. 4 bei Gebäuden mit drei oder mehr Geschossen weitere brandschutztechnische Maßnahmen nötig, um im Brandfall eine Ausbreitung des Feuers im Hinterlüftungsspalt wirksam zu behindern. Eine Konkretisierung der brandschutztechnischen Maßnahmen und Möglichkeiten ist für diese Thematik der MVVTB Abschnitt A2.2 sowie Anhang 6 zu entnehmen. Horizontale Brandsperren, die in jedem zweiten Geschoss im Hinterlüftungsraum zwischen Wand und Bekleidung eingebaut werden, sollen durch Unterbrechung oder partielle Reduzierung des freien Querschnitts einen Kamineffekt verhindern. Dabei darf die Tiefe des Hinterlüftungsraums nicht mehr als 50 mm (Unterkonstruktion aus Holz) bzw. 150 mm (Unterkonstruktion aus Metall) betragen. Im Brandfall müssen diese horizontalen Brandsperren mind. 30 Minuten lang ausreichend formstabil bleiben. Erfüllt werden diese Anforderungen z. B. von Stahlblechen mit einer Dicke von d ≥ 1 mm, wenn sie in Abständen von ≤ 0,6 m verankert sind. Verankerungsabstände von bis zu 0,9 m sind zulässig bei mind. 2-fach gekanteten Stahlblechen mit einer Dicke von d ≥ 1mm. Eine Überlappung von ≥ 30 mm ist dabei sicherzustellen. Unterkonstruktionen aus brennbaren Baustoffen sind im Bereich der Brandsperren vollständig zu unterbrechen. Die Öffnungsgröße in horizontalen Brandsperren darf maximal 100 cm²/lfm Wand betragen. Öffnungslose Außenwände (z. B. Giebel ohne Fenster) bedürfen keiner horizontalen Brandsperre.

Anforderungen an die Bekleidungen nach Gebäudeklassen

Das System der VHF ermöglicht es ArchitektInnen und PlanerInnen, fast jede gewünschte Optik zu realisieren. Während in den Gebäudeklassen 1 - 3 alle Werkstoffe der Baustoffklassen A bis B2 eingesetzt werden können, die Außenwandbekleidung aber mind. normalentflammbar sein muss, sind für die Außenwandbekleidung von Gebäuden mit GK 4 und 5 gemäß MBO § 28 mind. schwer entflammbare Baustoffe vorgeschrieben.

Für Hochhäuser gelten im deutschen Baurecht sehr strenge Vorschriften. Gemäß MBO werden sie den „Sonderbauten“ zugeordnet. Maßgeblich ist hier die Muster-Richtlinie über den Bau und Betrieb von Hochhäusern, kurz Muster-Hochhaus-Richtlinie, die besondere Anforderungen und Erleichterungen im Sinne von § 51 MBO für den Bau und Betrieb von Hochhäusern regelt. Der Abschnitt 3.4 gibt Auskunft über die Außenwände: „Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile tragender Außenwände müssen in allen ihren Bestandteilen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen“ (Baustoffklasse A1 bzw. A2). Dies ist die höchste Anforderung, die das deutsche Baurecht kennt. Sie wird außer bei Hochhäusern auch für andere Sonderbauten wie etwa Krankenhäuser oder Schulen angewendet.

Wandaufbauten mit Faserzement

PlanerInnen steht zur Erfüllung dieser Forderung eine breite Palette von Fassadenbaustoffen zur Verfügung. Die Wahl stellt sich zwischen Platten und Tafeln aus Metall, Glas, Keramik, Betonwerksteinen oder Natursteinen sowie aus modernem Faserzement. HardiePlank® und HardiePanel® Fassadenbekleidungen z. B., die ursprünglich auf der Suche nach einer feuersicheren Außenwandbekleidung für die weit verbreitete Holzbauweise entwickelt wurden, erfüllen die Anforderungen der Baustoffklasse A2-s1, d0 entsprechend der EN 13501-1 (nicht brennbar). Sie können somit also auch für Hochhäuser verwendet werden und übertreffen die Schutzziele sogar.

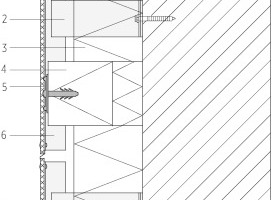

Wandaufbauten zur bauaufsichtlichen Anforderung „nichtbrennbar“ können damit einfach und wirtschaftlich realisiert werden:

1. Verankerungsgrund (tragende, nichtbrennbare Außenwand)

2. Unterkonstruktion aus Aluminium

3. Nichtbrennbare Mineralwolleplatten gem. DIN EN 13162

4. Bekleidung aus HardiePanel® Fassadentafeln (sichtbar genietet oder geschraubt unter Berücksichtigung der konstruktiven Randbedingungen gemäß aBg Z-31.4-193)

Ähnlich einfach ist auch die Lösung für Außenwände mit der Anforderung „schwerentflammbar“:

1. Verankerungsgrund (tragende, nichtbrennbare Außenwand)

2. Unterkonstruktion aus Holz

3. Nichtbrennbare Mineralwollplatten gem. DIN EN 13162

4. Bekleidung aus HardiePanel® Fassadentafeln (sichtbar geschraubt unter Berücksichtigung der konstruktiven Randbedingungen gemäß aBg Z-31.4-193)

Über den Brandschutz hinaus bewährt sich Faserzement für die Fassade als wirtschaftliche Lösung mit hoher Witterungsbeständigkeit. Farben, die aktuellen Styles entsprechen, Oberflächentexturen (glatte Oberfläche oder echt anmutende Holzstruktur) sowie die Wahl zwischen zwei Plattenformaten (HardiePlank® 8 mm dick, 3 600 mm lang, 180 mm breit bzw. die großformatigen HardiePanel® 3 050 x 1 220 mm) bieten ArchitektInnen große Gestaltungsfreiheit, zumal die Bekleidungen horizontal und vertikal montiert und individuell zugeschnitten werden können.

Fazit

VHF-Konstruktionen aus Faserzement erlauben nicht nur eine hohe Variabilität in der Fassadengestaltung, sie stellen auch und vor allem mit Blick auf den baulichen Brandschutz eine sichere Variante dar. Der Systemaufbau, bestehend aus einer Aluminium-Unterkonstruktion, einer mineralischen Dämmung und dem Bekleidungsmaterial der Baustoffklasse A2-s1, d0 entsprechend der EN 13501-1, erfüllt sämtliche Anforderungen über alle Gebäudeklassen hinweg, einschließlich Hochhäusern.