Inspiration und ganz viel Fleiß: der „D1244“ im „SFB 1244“

Ein 36,5 m hoher Demonstratorturm auf dem Versuchsgelände des ILEK, Campus Stuttgart-Vaihingen, ragt nun in den Himmel. An ihm forschen 14 Institute und Partnerinstitutionen an verschiedenen Thematiken, die das Bauen in der Zukunft effizienter machen. Ob der Einsatz von zunächst überraschender Technik die Bauwelt nicht bloß im Hochhaussektor verändert, sondern prinzipiell? Oder zeigt schon das Nachdenken über das Bauen in der Zukunft neu Wege auf? Wir trafen uns mit Prof. Lucio Blandini vor Ort, stellten Fragen und erhielten Antworten, die den Denkhorizont erweitern, den Zweifel am heilsamen Einsatz intelligenter Technik jedoch nicht zur Gänze ausräumen konnten.

Wenn man ganz oben steht, im 12. Geschoss dieses sehr schlanken Turms auf der Versuchsplattform des Stuttgarter ILEK, dann kann man das Wahrzeichen der baden-württembergischen Landeshauptstadt auf dem Gipfel des Hohen Bopsers stehen sehen: den Stuttgarter Fernsehturm. Zwar ist der mit 216,6 m Höhe etwa sechsmal höher als sein Gegenüber, auf dem ich gerade stehe, doch Verwandtschaft ist vorhanden; war der 1956 eröffnete Turm doch der erste seiner Art aus Stahlbeton, der zudem in der noch neuen, vertikalen Kragarmbauweise errichtet worden war. Die Ingenieursleistung von Fritz Leonhardt (die künstlerische und technische Oberleitung hatte Erwin Heinle) erlebt nun gleichsam eine Art Echo auf dem Campus Vaihingen der Stuttgarter Universität, am von Frei Otto gegründeten Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren ILEK mit dem Demonstratorturm oder „D1244“, was nichts anderes heißt als: „Demonstrator“ im Sonderforschungsbereich 1244 (SFB 1244).

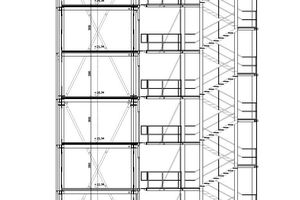

Die ca. 36,5 m hohe, 42 t wiegende Stahlkonstruktion mit ihrem ähnlich hohen, offenen Treppenhaus ist ein aktuelles Projekt des SFB 1244, eine Initiative des ehemaligen Institutsleiters, Prof. Werner Sobek, aus dem Jahr 2016, der hier mit vielen weiteren Instituten und ganz in der Haltung Fritz Leonhardts technisch intelligente Lösungen finden wollte, die das Bauen effizienter machen sollten. Seit 2021 wird der SFB 1244 von Prof. Oliver Sawodny (Institut für Systemdynamik, ISYS) geleitet. Prof. Lucio Blandini, seit 2020 Nachfolger von Werner Sobek als Leiter des ILEK, ist verantwortlich für die Generalplanung von D1244, beide sind in dem Hochhaus-Demonstrator federführend in der Riege vieler weiterer, hier involvierter Institute. Zur Eröffnungsfeier des Turms am 5. Oktober 2021, die baden-württembergischen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer war anwesend, erläuterte Lucio Blandini: „Die Forschung an adaptiven Systemen eröffnet einen vielversprechenden Weg zu mehr Ressourceneffizienz und Klimaschutz. Die Einbindung von vielen unterschiedlichen industriellen Partnern bei der Entwicklung adaptiver Trag- und Fassadenelemente ist der beste Beweis, wie Grundlagenforschung und praktische Anwendung sehr eng miteinander verzahnt werden können.“ Der Kollege und Teampartner, Oliver Sawodny, Sprecher des Gesamtprojekts SFB 1244, ergänzte: „Wir konnten zeigen, dass mit der Technologie der Adaptivität in Tragwerken Einsparungen an Ressourcen und Emissionen im Lebenszyklus eines Gebäudes von bis zu 50 Prozent möglich sind.“

Kern ist die Integration von aktiven Elementen in Tragstruktur und Fassade

Mit dem Hochhaus, eigentlich eher ein maßstäblich verkleinertes Modell eines typischen Hochhauses – bei ca. 36,5 m Höhe ist die Grundfläche 5 x5 m –, soll gezeigt werden, dass mit intelligenter Steuerungs- und Regelungstechnik Optimierungen möglich sind, an deren Ende die schon genannten Einsparungen von bis zu 50 Prozent stehen können: weniger Material, weniger Energie, weniger CO2-Emissionen. Kern des – noch – mit weißen, einfachen Membranen verkleideten Gerüstbaus ist die Integration von aktiven Elementen in die Tragstruktur und – später – in die Fassade. Das Zusammenspiel aus Sensorik und Aktorik ermöglicht es beispielsweise, Windlasten im Turm durch die 24 auf das Tragwerk einwirkenden Hydraulikaktoren auszugleichen (8 in den Stützen und 16 in den Windverbänden). Jeder Aktor kann eine Kraft von bis zu 300 kN in das Tragwerk einbringen. Spezielle Sensoren am und im Tragwerk erfassen dabei auftretende Verformungen, steuern die Aktorenreaktionen und sorgen damit dafür, dass die Verformungen mittels Gegenbewegungen im Tragwerk gezielt reduziert werden. Insgesamt wurden in der Konstruktion 128 Dehnungsmessstreifen untergebracht, die der Erfassung des Beanspruchungszustands der Tragstruktur in Echtzeit dienen. Ein optisches Absolut-Messsystem erfasst zusätzlich auftretende Verformungen. Initiator Prof. Werner Sobek zeigte sich auf der Eröffnungsfeier zuversichtlich: „Unsere weltweite Spitzenposition im adaptiven Bauen wird mit diesem Forschungshochhaus weiter gefestigt. Noch nie war Architektur so wandelbar, so veränderlich mit der Zeit wie hier“. Grund genug, einmal hinzufahren und mit Lucio Blandini über alles zu sprechen.

Wir stehen noch unten, direkt vor dem 12 Geschosse hohen Turm auf einer großen Betonplatte, in Steinwurfweite zum ILEK, das seit seiner Gründung noch immer in diesem wunderbaren Zeltbau Frei Ottos residiert, der mit seinem offenen Innenraum, den verschiedenen Ebenen und (auch durchaus problematischen) Lichtsituationen noch immer Pioniergeist ausstrahlt. Ein paar Meter neben dem Turm auf der Betonplattform steht ein Prototyprahmen, bei dem die hydraulisch arbeitenden Aktoren im Vorfeld getestet wurden. Es gibt ein paar unscheinbare Pavillons, in denen Technik und Computerarbeitsplätze geschützt vor Wind und Wetter stehen. Hinter dem Turm befindet sich ein schwebender Betonbalken, der von Düsen gespickt ist und offenbar über Schläuche Öl injiziert bekommt, die sogenannten Fluidaktoren. Zu dieser Versuchsanordnung aber später.

Analogie zum menschlichen Körper

Lucio Blandini beginnt mit dem Begriff der „Adaptivität“, die in dem Forschungsprojekt die zentrale Rolle spielt. Adaptivität ist, so Blandini, „die gezielte Manipulation von Tragwerk- oder Fassadeneigenschaft.“ Tragwerke seien meist so ausgelegt, dass sie in 99,99 Prozent ihrer Lebenszeit überdimensioniert sind. Doch weil man 100 Prozent erreichen möchte – „wir alle wollen ja sicher leben und arbeiten“ – wird maximale Sicherheit für nur 0,01 Prozent der Fälle gewährleistet, für extreme Windlasten oder heftige Erdstöße beispielsweise. „Die Verwendung von Aktoren hilft uns, für genau diese sehr seltenen Fälle über die hydraulisch arbeitenden Aktoren im Tragwerk aktiv gegenzusteuern und Masse einzusparen. Was setzt das voraus? Wir müssen zu jeder Zeit wissen, was das Gebäude leisten kann und wo seine Grenzen sind. Gesteuert wird das über einen Algorithmus, der mit verschiedensten Messpunkten, Sensoren etc. arbeitet. Man kann das sehr gut über die Analogie zum menschlichen Körper veranschaulichen: Wir haben ein Skelett, das Tragwerk, wir haben ein Gehirn (Schaltzentrale), wir haben Sinnesorgane (Gleichgewichtssinn, Augen etc.), die alle zusammenwirken, um jederzeit ein optimales Zusammenspiel von Skelett und Muskulatur zu erreichen.“

Die am Demonstratorturm verwendeten Messgeräte sind neuartige, optische Sensoren, die die Außenbewegung des Turms erfassen. Bei seiner Höhe von etwa 36,5 m ließe man bei einem realen Turm eine Bewegung von 4 bis 6 cm in der Horizontalen zu, das Turmmodell aber kann sich – ohne Aktuierung – bis zu 20 cm horizontal bewegen. Zu den optischen Sensoren kommen Dehnungssensoren, die die Dehnung des Stahltragwerks messen, was Rückschlüsse auf die Spannungen im System erlaubt.

Auch demonstrieren, was der Markt schon bereithält

Gemessen wird aber auch an der Fassade, die jetzt noch eine temporäre ist und die ab Mitte 2022 unterschiedliche Fassadensysteme zeigen soll. Aktuell sind bereits für rund 50 Prozent der Außenfläche von zwei dazu ausgewählten Geschossen mit der Industrie geplante innovative und schon 2022 montierbare Systeme vorhanden. Für die restlichen Geschosse wird das Forscherteam neue Entwicklungen testen. Industrieseits werden realisiert: Liquidkristalltechnologien, verschiedene Photovoltaiktechnologien oder eine interaktive LED-Fassade. Nach Lucio Blandini sind diese konkreten Vorhaben natürlich weniger Bestandteil der Grundlagenforschung, hier wolle man einfach nur zeigen, welche Innovationen auf dem Markt bereits vorhanden sind. Von den ForscherInnen werden parallel verschiedene Arten anpassungsfähiger Gebäudehüllen entwickelt, die auf veränderliche Umweltbedingungen und sich ändernde Nutzeranforderungen reagieren und diese gezielt beeinflussen können.

Ein Fassadensystem wird beispielsweise eine sehr leichte ETFE-Fassade sein, bei welcher der Luftzwischenraum mitgenutzt wird: Stichwort „Funktionale Ebene“. Dort werden textile Sonnenschutzelemente eingebracht, die auf die Energieeinstrahlung mit Ausfalten und wieder Zusammenziehen reagieren. Weitere Elemente zur Adaptivität sollen außerdem getestet werden; man wolle offen bleiben für jeden nur denkbaren Weg: „Wir sind der Meinung, dass es nicht nur eine Lösung gibt, die zufriedenstellend ist. Also werden wir – geschossweise – zeigen, wie welches System, welches Material wirkt und so unsere Wahrnehmung der unterschiedlichen Lösungen nachvollziehbar und anschaulich machen. Dabei wollen wir auch spielerisch mit LED arbeiten. Desweiteren planen wir hier zum Beispiel im Erdgeschoss eine Fassade, die sich uns gezielt öffnet bzw. die auf Menschen reagiert, die vorbeigehen. Das ist konzeptionell nichts Neues; wir bauen damit auf dem klassischen Arkaden-/Loggienmuster auf, mit dem sich die Häuser im innersten Stadtraum zur Straße hin öffnen und Teil des Ganzen werden.“

Insgesamt setzt das ForscherInnenteam beim Thema Fassade auf das Dynamische in der Architektur, auf dynamisierte Räume, die in der Interaktion mit den NutzerInnen Veränderungen, Anpassungen erfahrbar machen und ganz neue Raumeindrücke erzeugen können: „Hier fühlen wir uns ebenfalls als Forscher, die Neues entdecken wollen. Beim Tragwerk funktioniert diese Interaktion natürlich nicht, denn es will ja wohl niemand, dass man anfängt, das Gebäude bewusst zum Schwanken zu bringen!“

↓

Technischer Aufwand? Für ein Einfamilienhaus macht das keinen Sinn!

Mit Blick auf Schläuche, Kabelstränge, auf die Maschinen und Gestänge an den Maschinen erscheint einem das Ganze sehr technisch, der Aufwand in der Erstellung und im Betrieb gigantisch … für diese 0,01 Prozent der Lastanfälle. Ein berechtigter Einwand sei das, so Lucio Blandini, und ich habe das Gefühl, er hat auf ihn gewartet. So berichtet er davon, dass man hier keine Systeme testen werde, die am Ende Vorteilsfresser seien: „Wir wollen hier ja nicht eine schöne Lösung präsentieren, sondern eine, die effektiv und natürlich auch schön ist; sonst landen wir mit dem, was wir hier machen, in der Beliebigkeit. Unsere Messreihen haben gezeigt, dass wir mit einer individualisierten Steuerung der hydraulischen Aktoren bereits 30 Prozent Betriebsenergie einsparen können. Der größte Energieaufwand liegt aber vor dem Betrieb, nämlich in der Erstellung eines Gebäudes: die sogenannte Graue Energie. Und natürlich ist das, was wir hier erforschen, nur sinnvoll anwendbar auf einen bestimmten Gebäudetypus, beispielsweise das Hochhaus. Für ein Einfamilienhaus macht das hier ganz klar keinen Sinn.“ Und Lucio Blandini stellt deutlich heraus, dass man mit Blick auf das Versuchsvorhaben nicht den Eindruck bekommen solle, dass Hochhäuser besonders ineffektiv sind. Gerade wenn man auf die zunehmende Urbanisierung schaue, böten Hochhäuser eine mögliche, auch nachhaltige Lösung. Auch deswegen untersuche das Team diese Typologie.

Dennoch sei es offenbar, dass das Projekt technologisch komplexer sei, nicht nur im Betrieb, schon in der Planung und Entwicklung – aber, und das ist seine persönliche Meinung: „Wir haben die Technologie und werden die auch nutzen, wo es Sinn macht! Ich glaube, wir sollten uns endlich von dem Gedanken von einer komplett wartungsfreien Architektur verabschieden. Ich kenne natürlich auch den Standpunkt, Architektur müsse einfacher, weniger von Technik durchdrungen sein, sie solle eher eine Stein-Lochfassade haben, so wie es vor drei- oder vierhundert Jahren üblich war. Aber das ist nicht unsere Haltung in diesem Thema.“ Natürlich müsse ein solches System gewartet werden, aber jedes Haus brauche Wartung. „Mit unserer Technologie eröffnen wir andere, ganz neue Möglichkeiten. Und ja, trotz aller Technik versuchen wir das Ganze so einfach wie möglich zu halten. Wir müssen dafür sorgen, dass das alles beherrschbar bleibt, dass man nicht abhängig wird, vorbestimmt, sondern immer frei in seiner Entscheidung für oder gegen etwas.“

Fragen der Sicherheit sind bedacht

Das Stichwort „beherrschbar“ lässt aufhorchen: In der Diskussion um smarte Architektur, konkreter noch um smarte (führerlose) Fahrzeuge, kommt immer wieder der Einwand, solche Systeme seien angreif- und verletzbar, Teil eines kriminellen, wachsenden Geschäftsmodell organisierter Erpresserbanden, Terroristen. Ist denn, Herr Blandini, ein solches, adaptives Haus angreifbar? „Nein, niemand wird hier die Häuser tanzen lassen können und sie zum Einsturz bringen! Dann hätten wir etwas falsch geplant. Das ist auch über einen Datenhack nicht möglich; für einen Angriff von außen sind die hydraulischen Systeme viel zu schwach dimensioniert. Aber dennoch sind Sicherheitsstufen und Sicherheitsniveaus eingebaut und ist eine gewisse Redundanz vorhanden.“

Auf die anfangs gestellte Frage, warum an Hochhäusern geforscht werde und nicht an Bauten, die zumindest in diesem Land mit Zwei- bis Viergeschossern die Baumasse abbilden, kommt die Entgegnung, dass solch eine komplexe, technologische Arbeit am meisten bei Bauten Sinn macht, bei denen der Materialeinsatz zurzeit nicht sonderlich effizient genutzt ist: „Hochhäuser sollen steif sein. Sie dürfen sich bei Windlasten nur wenig bewegen oder auch kaum beschleunigen, sonst wird es in ihnen sehr ungemütlich.“ Damit ist die Überdimensionierung im Materialeinsatz diesem Komfortgedanken geschuldet und viel weniger dem der Sicherheit. „Mit der Hydraulik arbeiten wir den Verformungen entgegen, aber nicht an Themen wie Sicherheit des Tragwerks. Daher würde sich dieser Aufwand bei einem vier- oder sechsgeschossigen Gebäude nicht lohnen. Einschränkend dazu muss ich hinzufügen, dass ein Sicherheitsplus auch niedriger Bauten bezogen auf Erdbebensicherheit gegeben ist. Hier zählt – die Japaner haben es uns mit ihren Bauten gezeigt – die Leichtigkeit, die Reduktion der Baumasse, die noch weitergetrieben werden könnte mit Hilfe der von uns hier eingesetzten hydraulischen Aktoren. Weniger Masse, mehr Intelligenz!“

An Brücken und Decken arbeitet man gerade

„Das Thema der Adaptivität ist so breit, dass wir mit Prioritäten arbeiten, schauen, wo der Hebel mit der größten Effizienz ist. Dann weiß man, wo der größte Bedarf ist, wo werden die meisten Ressourcen verbraucht (z. B. Hochhäuser), wo der höchste Materialbedarf je Gebäude ist. Sie werden staunen: bei den Decken als wesentlichem Teil des Skelettbaus! An den Decken arbeiten wir gerade. Ich selbst habe in meiner eigenen Forschung, in meiner Promotion, zu doppeltgekrümmten Schalen geforscht. Das sind wunderbare geometrische und sehr komplexe Formen, aber: Wo werden solche Tragwerke verbaut?! Decken dagegen sind Bestandteil eines jeden Gebäudes und haben eine hohe Masse, die durch die Anwendung von Aktorik verringert werden kann.“

In den folgenden Forschungszyklen sollen weitere Bautypen hinzukommen. Man arbeitet aktuell am Thema Brücken, also Bauten, die dynamischen Lasten ausgesetzt sind. Brücken sind tatsächlich gerade das Bauteil, das massenhaft zu sanieren ist; hier stehen Milliardeninvestitionen an und möglicherweise ein Materialeinsatz, der dem Erreichen der angestrebten Klimaziele entgegensteht. Nach Lucio Blandini könnte aber auch in der Brückensanierung der Materialaufwand zurückgefahren werden, indem ein intelligenter Einsatz von Technologie die Abrisskette stoppt, die augenblicklich noch aussteht: „Wir arbeiten dazu gerade an unterspannten Konstruktionen; nicht jeder Brückentyp ist für diese Art der Ertüchtigung auch geeignet. Hochgeschwindigkeitsbrücken für die Bahn müssen ganz anders angeschaut werden als Autobahnbrücken. Die Bahnbrücken müssen so gefertigt sein, dass sie über lange Strecken eine durchgehende Horizontalität darstellen und es nicht zu maßgebenden Verformungen dieser Ebene kommt. In welchen Projekten insgesamt aber diese Technologie zum Ansatz kommt und wie diese Technik beschaffen ist, das ist der Ansatz unserer Fragen, die wir in diese Richtung formulieren.“

Finanz- und Zeitrahmen / Grundlagen- und Transferforschung

Auf die Frage, wie denn die Zeit- und damit wohl auch die Kostenrahmen beschaffen sein werden, nennt Lucio Blandini drei Zyklen (jeweils vier Jahre mit je 10 Mio. € durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert). Im ersten Zyklus wurden das Hochhaus und hier das Tragwerk mit seiner Aktorik untersucht. Jetzt sei man im ersten Drittel des 2. Zyklus, in dem die verschiedenen Fassadenlösungen erforscht werden. Parallel dazu schauen die ForscherInnen auf die gerade genannten technischen Möglichkeiten bei Deckensystemen oder bei Infrastrukturbauten, Brücken zum Beispiel. Ergebnisse hieraus würden dann im 3. Zyklus vertieft, „vorausgesetzt, der wird auch seitens der DFG finanziert!“ Der Turm selbst wird von Universität und Land mitfinanziert. Dass bei der Erprobung der Fassadenlösungen die Industrie ins Spiel komme, sei nötig und eigentlich auch selbstverständlich, denn bei der Erprobung unterschiedlicher Fassadensyteme greife man zum Teil auf bereits vorhandene Produkte zurück. Bei adaptiven Systemen, so auch die Ansage der DFG, ist keine Grundlagenlagenforschung gegeben. Also wird, gleichsam ganz natürlich, Grundlagen- und Transferforschung parallel betrieben.

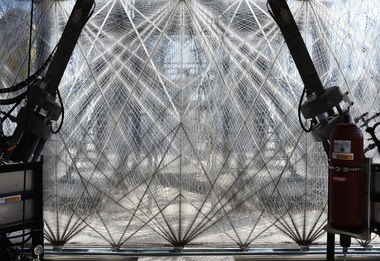

Insgesamt arbeite man mit 14 Instituten der Universität in Stuttgart und zwei weiteren Partnern; das reicht vom Maschinenbau, Flugzeugbau, der Informatik zu ArchitektInnen, IngenieurInnen und anderen, namentlich sind es diese: Institut für Akusik und Bauphysik (IABP), Hafencity Universität Hamburg mit dem Bereich der Architektur und Kunst, Institut für Baustatik und Baudynamik (IBB), Institut für Baukonstruktion (IBK2), Institut für Computerbasiertes Entwerfen (ICD), Institut für Flugzeugbau (IFB), Institut für Gebäudetechnik, Thermotechnik und Energiespeicherung (IGTE), Institut für Konstruktionstechnik und Technisches Design (IKTD), Abteilung Kunst und Design der Hochschule für Künste Bremen, Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren (ILEK), Institut für Maschinenelemente (IMA), Institut für Systemdynamik (ISYS), Institut für Technische und Numerische Mechanik (ITM), Institut für Technische Optik (ITO), Institut für Visualisierung und Interaktive Systeme (VIS) und das Visualisierungsinstitut (VISUS). Dazu kommen noch die beiden außeruniversitären Einrichtungen Fraunhofer Institut für Bauphysik (IBP) und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Mit Normen kämpfen

Auf die Frage nach der schwierigsten Klippe in diesem Unternehmen D1244 kommt als Antwort erst ein schmales Lächeln und ich fürchte schon, zu indiskret gewesen zu sein. Aber schnell ist Lucio Blandini beim Grundsätzlichen. So habe die Implementierung solch neuartiger Technologien im Bauwesen z. B. mit der Normung zu kämpfen, ein Thema, das aus Sicht des Ingenieurs so gut wie nicht präsent sei. Immerhin konnte der Prüf-ingenieur den Turm als Forschungsgebäude betrachten; was aber nicht heißt, man hätte die Stützen so schlank machen können, wie man das einmal geplant hatten. Möglicherweise – so Lucio Blandini versöhnlich – hat das auch daran gelegen, „dass wir den Turm deutlich mehr über die Aktoren in Schwingung versetzen werden, als das über einen wirklichen Sturm hier vor Ort vielleicht möglich wäre.“ Vielleicht habe man es auch den deutlich kürzeren Testzyklen zu verdanken, die für einen Experimentalbau zwingend notwendig, ja konstituierend sind; im wirklichen Leben gibt es jährliche oder längere Zyklen. Und er erzählt von der Schwierigkeit, in den Treppenturm einen Aufzug einsetzen zu wollen. Hier mussten viele zuständige Stellen zu 100 Prozent gewonnen werden, „was bei einem solch singulären Projekt nicht möglich ist und eigentlich auch gar nicht möglich sein kann, denn in vielen Feldern betreten wir ja bewusst Neuland und wollen mit konservativen Haltungen brechen.“ Aber sie bleiben dran, wenngleich ein solches Bemühen zusätzliche Energie kostet, die die Teams lieber auf anderen Arbeitsfeldern investieren würden. „Aber“, so Lucio Blandini, „das ist schließlich die Quintessenz jeder Forschung: unbekanntes Terrain betreten!“

Nicht so unbekannt, aber mit immer noch wenig Erfahrung angereichert sei die Produktion sogenannter „Nebenbeiprodukte“, „auf die wir, seit ich die Leitung des ILEK übernommen habe, verstärkt schauen wollen. Jetzt haben wir die ganzen digitalen Daten, ein Gebäude, das an sich modular aufgebaut ist, wir haben eine komplette Austauschbarkeit aller Elemente, um eine größtmögliche Flexibilität in der Forschung zu haben. Zudem können wir hier zeigen, dass Architektur auch modular, elementiert gedacht und geplant und gebaut werden sollte, damit sie in ihren einzelnen Elementen veränderbar ist. Damit können wir Überholtes austauschen, erneuern, ohne gleich das Ganze neu bauen zu müssen. Das unterstützen wir durch BIM, durch den digitalen Zwilling in der Zusammenarbeit mit den Experten aus dem Maschinenbau im Team. So sollten wir viel extremer, eben auch ganz anders über das Gebaute nachdenken, auch darüber, was denn mit dem Teil passiert, das ersetzt wird, wohin kommt es, wie können wir es im Kreislauf behalten? Ein Stichwort ist hier das „Urban Mining“. Das alles zielt mit Nutzungsanpassung und Ressourcenschonung im weitesten Sinne ja auch auf das Adaptive in der Architektur.“

Wo der größte Hebel / der größte Nutzen liegt

Und dann kommen wir doch noch zu dem schwebenden Betonbalken, der hinter dem Turm in einer Ecke der mächtigen Betonbodenplatte aufgebaut steht. Auch hier geht es um Forschung, es geht um Hebelwirkungen, möglichst große Effekte. Und wir sind wieder bei den schon genannten Betondecken als größte Materialverbraucher. „Wenn wir weiter mit Beton, der aktuell wegen der schlechten CO2-Bilanz stark in der Kritik steht, arbeiten wollen – und wir wollen das, können gar nicht anders – müssen wir uns fragen, wie kann man anders mit ihm gestalten?“

Flachdecken könnten hier das Thema sein; doch wie flach kann eine Decke werden, die ausreichend Tragkraft haben muss? Der vor uns aufgebockte Betonträgerprototyp – gerade entlastet, die Gewichte liegen auf dem Boden – wird über ölgefüllte Metallkapseln verformt. Die mit Hydraulik gesteuerten Kapseln dehnen bei entsprechendem Druck die obere Ebene des Trägers so auf, dass er eine Art Gegenbogen bildet, der bei Vertikallasten die Durchbiegung reduziert. Die sichtbare obere Reihe Metallteile sind Ventile, die der Entlüftung dienen, falls der Druck im Bauteil kritisch wird. „Das, was wir hier an einem Betonbalken untersucht haben, wird später in der Filigrandecke vereinfacht werden und Teil eines simplen, kohärent arbeitenden Systems sein. Wir werden nach Abschluss der Untersuchungen hier in einem zweiten Schritt einen Teil der Holzdecken im Turm durch aktuierte Filigranbetondecken austauschen. Wir wissen natürlich, dass wir diese Technologie jetzt noch nicht im Massenwohnungsbau anwenden werden. Wir denken hier an Gebäude, wo große Spannweiten, offene, durchlässige Räume wie in Theatern oder Museen mit viel Publikum verlangt sind. Eine normale Decke trägt sich selbst und die Menschen, die darüber laufen. Nach vielleicht 18 m Spannweite wird die Masse eines Trägers dann derartig groß, dass sie im Verhältnis zur Leistung nicht mehr sinnvoll zu dimensionieren ist. Dazu haben wir hier nach anderen Wegen geforscht. Aber alles hier ist natürlich nur ein erster Schritt, die Umsetzung eines Gedankens, eines Prinzips vielleicht. Das werden wir sukzessive vereinfachen, müssen wir vereinfachen, damit wir stärker in die Breite der Anwendung gehen können.“

Am Schluss frage ich noch, wie man denn auf alle diese Ideen kommt, wie denn das andere Denken gelingen kann? Nach Werner Sobek sollten wir viel mehr von der Natur abschauen. Wurde das hier gemacht?! Ja, so Lucio Blandini, das sowieso, die Natur als Lehrmeister sei noch längst nicht am Ende mit ihren Lektionen für uns. Wie aber nun ganz konkret: Gibt es ein Rezept für den Erfolg einer Idee? Ist es ein langer, eher mühseliger Weg oder kommt auch mal ein Heureka?! „Was wir immer brauchen sind Inspiration, aber auch sehr viel Fleiß! Wir machen hier gerade erste Schritte. Wohin die genau führen, in welches Produkt, das ist noch offen, das wird im Zweifel die Validierung unserer Arbeit ergeben.“ Be. K.

Das D1244 wurde im Rahmen der Internationalen Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart (IBA‘27) als IBA-Projekt ausgewählt. Für die IBA‘27 liefert das Forschungsprojekt D1244 wegweisende technologische Impulse für eine ressourcenschonendere Bauweise.

„Wenn wir bei wachsender Weltbevölkerung unsere natürlichen Lebensgrundlagen bewahren wollen, können wir nicht weitermachen wie bisher“, sagt Intendant Andreas Hofer. IBA‘27-Projekte versuchen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass das Bauen zukünftig nachhaltiger, ökonomischer und sanfter werde. „Leichtbautechniken, die nun beim Demonstrator-Hochhaus erprobt werden, spielen dabei eine herausragende Rolle.“

www.iba27.de/projekt/adaptives-demonstrator-hochhaus/