Gebäude 23.21, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf

Sanierungen können so oder so gemacht werden.

Am Düsseldorfer Universitätscampus ist es den

PlanerInnen von RKW Architektur +, gemeinsam mit dem BLB NRW und der HHU gelungen, mit einer gehörigen Portion kenntnisreichem Pragmatismus, einer Prise kluger Gestaltung und ganz besonders dem Respekt gegenüber der Geschichte des Hauses ein wesentliches Stück des Ensembles zu erhalten: ohne AHHs! oder OHHs!, ganz wie selbstverständlich.

Mit der Entwicklung des „Marburger Bausystems“ reagierten ArchitektInnen in den 1960er-Jahren zunächst auf die Fachwerkidylle der dem System den Namen gebenden, alten Hochschulstadt. Insgesamt kann die Absicht, einen sehr rationellen Fertigungsgrad über Betonfertigteilmodule zu erreichen, auch dem Druck geschuldet sehen, dass in Deutschland, wie in den meisten europäischen Nachbarländern, in diesen späteren Nachkriegsjahren Hochschulen aus dem Boden schossen. In diesem Land kam allerdings noch hinzu, dass das Bauen auch als ein Akt der Neuerung verstanden wurde, als ein Bruch mit den Traditionen deutscher Bildungsbaukultur, die vom Kaiserreich ungebrochen ins sogenannte Dritte Reich gewachsen waren. Bei den Schulbauten wurde dieser Bruch nicht so derart umfassend angegangen; noch heute sitzen SchülerInnen in teils nur oberflächlich sanierten Häusern, deren Geschichte noch ein prügelndes Lehrpersonal kennt.

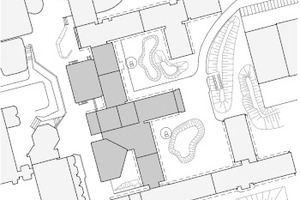

In Düsseldorf wurde eine der jüngsten Volluniversitäten des Landes NRW 1965 gegründet; aus dieser Zeit stammen die ers-

ten Bauten, sämtlich vom Hochbauamt Düsseldorf geplant. Als Campus-Universität angelegt – in diesen Jahren wurde kaum etwas anderes als dieser Universitätstypus geplant – liegen die ersten Gebäude entlang einer Magistrale, einem breiten, gepflasterten Weg für Fußgänger und Radfahrer. Die Magistrale hat heute noch eine wesentliche Erschließungsfunktion, vor allem aber nimmt sie unterirdisch die zentrale technische Versorgung der einzelnen Fakultätsbauten auf.

Machbarkeitsstudie

Öffentliche Bauten sind in der Regel zweierlei Druck ausgesetzt, einmal dem der hohen Beanspruchung, dann dem der knappen Kassen. Und nicht zuletzt, und vor allem heute, leiden sie unter Schadstoffen wie Asbest, polychlorierten Biphenylen (PCB), polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), Holzschutzmitteln wie PCP, Lindan, Carbolineum u. a. oder unter Schwermetallen, hier insbesondere Blei. Gerade die Belastung durch PCB war ein Thema der Machbarkeitsstudie für den Gebäudebestand der philosophischen Fakultät in Düsseldorf, die der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) 2013 in Auftrag gab. Der Hintergrund: Der BLB NRW hatte mit der HHU bereits Untersuchungen veranlasst. Deren positive Ergebnisse (PCB-Funde) führten zur Beauftragung der Machbarkeitsstudie und Kernsanierung. Mit dem Fokus auf das Gebäude 23.21. gab es bereits Freizüge von ganzen Gebäudeteilen wegen zu hoher PCB-Belastung. Die Studie sollte unter der Maßgabe der kompletten Schadstoffsanierung die drei Möglichkeiten 1. Abriss/Neubau, 2. Erhalt bei umfassender Kernsanierung und 3. Mix aus 1 und 2 darstellen.

Auf Grundlage der Ergebnisse dieser ersten, in knapp zwei Monaten erstellten Studie wurde 2014 als VOF-Verfahren ein deutschlandweit ausgelobter Realisierungswettbewerb gestartet, den RKW Architektur + in der Endrunde für sich entschied; mit einem umfassenden Schadstoffsanierungskonzept sowie der Absicht, den Bestand im Kern unter Beibehaltung des Bestandsschutzes zu sanieren und zu modernisieren, ohne ihn jedoch stärker zu verändern.

Gestaltungskonzept

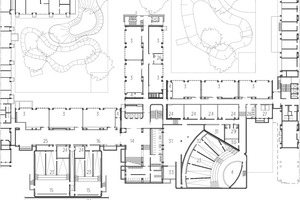

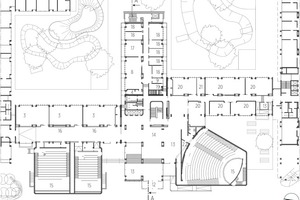

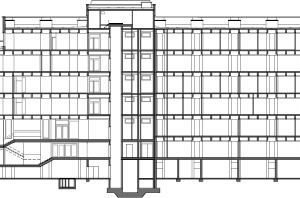

Natürlich möchten ArchitektInnen, die für eine Kernsanierung beauftragt werden, auch gestalten; das war auch vom BLB NRW gewünscht. Da hier aber wegen der örtlichen Gegebenheiten und der Aufgabenstellung wenig Spielraum für Zu- oder Umbau bestand, ging es um Oberflächen, Materialien, um Farbe und die Neuordnung sowie baurechtlich notwendige Ergänzungen der inneren Raumstruktur. Die außen sichtbar belassenen Betonfertigteile der Konstruktion gaben den Grundton vor: strahlendes, fast weißes Hellgrau für die Betonteile (also auch die Balkonkonstruktionen), dagegen tiefes Schwarz der Aluminiumfensterprofile. Ein ähnlich dunkler Farbton wurde für die Außenwände der beiden Hörsaalvolumen gewählt. Innen gibt es nun ein Weiß für die Wände, die – vom gelb strahlenden Foyer „inspiriert“ – an besonderen Stellen ebenfalls gelb leuchten. Dagegen sind alle vertikalen Erschließungskerne in dem dunklen Farbton der Alu-Profile gestrichen, ebenso alle Türen, auch die der Sanitärraumwände und die Fliesen hier. Ebenfalls finden sich dunkle Akzente in den Fluren des Erdgeschosses, aber nur jeweils dort und wie ein Teppich, wo sich zahlreiche informelle Sitz- und Verweilzonen aufreihen; die Möblierung hier stammt analog aus PlanerInnenhand.

Aluminium präsentiert sich großflächig an den geschlossenen Stirnseiten des zentralen Riegels, die matt schimmernde Fläche wird zur Magistrale hin von einer gelb changierenden Glasbox, dem Haupteingang, aufgebrochen. Auf der gegenüberliegenden Rückseite wird die Alu-Wand von einem erdgeschosshohen Aluminiumrahmen aufgeschnitten, der die neuen Fluchtausgänge markiert.

Das dezente Leitsystem, das auf Farbe und prägnante Beschriftung setzt, schafft in dem grundrisslich eigentlich klaren Bestand uneingeschränkte Barrierefreiheit. In jedem Fall sorgen die hellen Böden, Wände und Decken, Glas, sehr viel Kunstlicht (wo immer es geht) und (noch) aufgeräumte Flure für Übersichtlichkeit und gute Orientierung, die einem intuitiven Hindurcheilen und Auffinden der Lehrräume förderlich sind.

Die ehemals schalbrettrauen Wände der Treppenhäuser konnten nicht erhalten werden. Hier verdarb das Muss einer punktuellen Sanierung des Betons (Asbestnester) die konzeptionelle Haltung, das meiste des Alten sichtbar zu lassen.

Das zentrale Treppenhaus wurde aufgefrischt, die jetzt geforderte Geländerhöhe durch ein neues Geländer über dem alten hergestellt (es sieht aber zeitgenössisch aus), die auf den Wänden der Podeste geführten vertikalen Techniktrassen hinter Leichtbauwänden so verborgen, dass diese neuen Elemente als ursprüngliche, gestalterische Zutat gelesen werden können.

Bei der Möblierung durften die ArchitektInnen teils mit Hand anlegen, neben den schon genannten Tisch-Bank-Kombinationen auf den Fluren kommen noch Schließfächerelemente sowie Hörsaalbestuhlung und Dozentenpulte hinzu. Dass die PlanerInnen vorhandene Gestaltungselemente, deren spezifische Funktion immer noch gefragt sind, nicht durch eigene ersetzten, zeigen die Akustikelemente unter der Abhangdecke des großen Hörsaals, die lediglich farblich aufgefrischt wurden.

„Wir hatten im Rahmen der bestehenden Stahlbetongrundstruktur recht viel Gestaltungsraum, aber gleichzeitig auch zahlreiche Randbedingungen und Erfordernisse in vielen Detailfragen unter einen Hut zu bringen“, so Silke Lange, Projektleiterin bei RKW Architektur +, mit der wir durch das fertiggestellte Gebäude gegangen sind. Die ArchitektInnen hätten auf Basis des vorgegebenen Raumprogramms das Gesamtkonzept ganz klassisch von innen nach außen entwickelt; Barrierefreiheit und Ertüchtigung dort hergestellt, wo gefordert. So gibt es u. a. nun Treppen aus den Hörsälen direkt nach draußen, eine neue Erschließungsrampe, taktile Bodenelemente und einen neuen Aufzug, der auch für Liegendtransporte bereitsteht. Das zweihüftige Erschließungsprinzip wurde beibehalten, die Raumtiefen links und rechts der Flure sind verschieden. Allein die Fachbibliothek im 3. OG hat funktionsbedingt eine geschossweite Breite.

Sanierungsmaßnahmen

Silke Lange nennt drei große Aufgabenfelder dieser Kernsanierung: 1. Schadstoffsanierung, 2. Brandschutzertüchtigung und 3., das geforderte Raumprogramm so unterzubringen, dass das Haus auch in weiterer Zukunft angemessen nutzbar bleibt. Dazu kommt noch ein ganz wesentlicher Aspekt: der der Baustellenlogistik. Die gesamte Bauausführung fand bei laufendem Campusbetrieb statt, die Sicherheitsanforderungen sowie die notwendige Rücksichtnahme auf den Universitätsbetrieb waren entsprechend anspruchsvoll. Die Befahrung der Magistrale mit Schwerlasttransportern war wegen der unter dem Pflaster geführten technischen Infrastruktur sowie auch der aktiven Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer ausgeschlossen. Hier musste für eigene Umleitungen und alternative Baustelleneinrichtungen Sorge getragen werden. Universitäts- und Baustellenverkehr wurden baulogistisch aus Sicherheitsgründen streng getrennt, auch wenn das manchmal mit etwas längeren Wegen einherging. Im Wesentlichen erfolgte die Baustellenabwicklung einseitig aus dem rückwärtigen Bereich. Das meiste Baumaterial wurde schließlich per Kran bzw. Lastenaufzug an die Verarbeitungsplätze gehoben.

Bei der Schadstoffsanierung stand die Anforderung im Raum, den gesetzlichen Grenzwert für die Raumluftbelastung gemäß PCB-Richtlinie von 300 ng/m³ noch einmal um mindestens

200 ng/m³ zu unterschreiten. Hintergrund dieser Auslegung der Grenzwerte war eine strengere projektspezifische Aufgabenstellung, die den sichersten, zuverlässigen Schutz und damit auch Vertrauen und Akzeptanz der NutzerInnen in den Fokus stellte. PCB findet man gerade in öffentlichen Bauten der 1960er- bis 1970er-Jahre, belastet sind hier u. a. Dichtungsmassen, Akustik-Deckenplatten mit Flammschutzbeschichtungen, PCB-haltige Anstriche, immer wieder auch Kondensatorleckagen.

Bei der Planung der aufwändigen Schadstoffsanierung war schnell klar, dass nicht allein die eingebauten, belasteten Materialien oberhalb der Rohbaukonstruktion das Haus verlassen mussten, auch die Möblierung, sogar die Bücher wurden in andere Räume geschafft, wo sie einen monatelangen Auslüftungsprozess zu absolvieren hatten. Sämtliche Dinge, die nach der Kernsanierung wieder ins Gebäude zurückgeholt werden sollten, mussten sauber, also PCB-frei sein.

Saniert wurden nach dezidierter Erkundung und Beprobung auch beschädigte Bereiche der Betonkonstruktion an der Fassade, den Balkonen und im Innenraum. Abplatzungen, Risse, Undichtigkeiten und nachfolgende Korrosion der Bewehrung, die über die letzten 40 Jahre entstanden waren, wurden behoben und eine langfristige Erhaltung der Substanz sichergestellt.

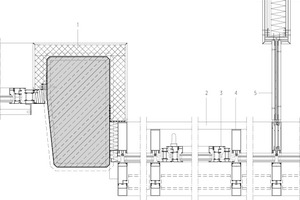

Und natürlich die Fassade: Hier wurden die ehemals farbigen Holzfenster durch ein Fassadensystem aus Aluminium mit innenliegendem Blendschutz und außenliegenden Sonnenschutzlamellen ersetzt. Die Fensterelemente sichern flexibel die aus der Raumaufteilung folgenden Fassadenanschlussmöglichkeiten. Die maroden Geländer der schmalen, umlaufenden Balkone wurden gegen neue aus verzinktem Stahl getauscht. Jetzt allerdings dürfen diese Balkone nicht mehr betreten werden; ihre alte Funktion als Fluchtweg ist obsolet, RaucherInnen haben nun längere Wege zu gehen. Die Balkone, die ganz wesentlich auch eine gestalterische Funktion haben, werden nun zur Fassadenreinigung und für die Wartung der Gebäudehülle genutzt; ein durchaus erheblicher Einsparfaktor im Gebäudeunterhalt.

Beim Brandschutz gab es wenige, aber wichtige konstruktive Eingriffe. Hier sind vor allem zu nennen die beiden neuen Ausgangstreppen der Hörsäle 3 E/F direkt ins Freie, das neu am östlichen Kopf des mittleren Riegels angebaute Fluchttreppenhaus mit Aufzug für Liegendtransporte, ebenerdige Fluchttüren in den Seminarräumen und ein Brandschutzvorhang im zweigeschossigen, großvolumigen Foyer.

Energetisch konnte man auf die vorhandene Fernwärme zurückgreifen. Neben einer zentralen Lüftungsanlagentechnik für die Hörsäle und Seminarräume der unteren Ebenen werden große Teile des Gebäudes durch dezentrale Einheiten versorgt, die zwischen den zahlreichen Unterzügen der Bestandskonstruktion flächenbündig in die Raumdecken integriert wurden. Auf diesem Weg konnten die konstruktiven Eingriffe in das Tragwerk für die haustechnische Modernisierung auf ein Minimum reduziert und der konstruktive Bestandsschutz erhalten werden.

Überhaupt gab es, gerade weil man im Budgetrahmen bleiben wollte und geblieben war, regelmäßige Überprüfungen des Gesamtbudgets und verbunden mit den eng ineinander verzahnten Baustellenabläufen den konkreten Budgetabgleich zwischen Hochbau- und TGA-Gewerken. Eine fortlaufende „Abwägung“ im Bauprozess, wie Silke Lange kommentiert. Und sie verweist auf die kontinuierliche, straffe Objektüberwachung durch den BLB NRW, der auch die üblichen Risikopositionen „sehr gut gemanagt hat“ (Silke Lange).

Dass die Decken wieder abgehängt wurden, sei einmal dem Wunsch der Bauherrschaft und den Vorgaben der NutzerInnen, aber auch dem bestandsbedingten Ausbau und Verlauf der komplett neuen technischen Installationstrassen und der innenliegenden Wärmedämmung an Aussenwand, Flanken- und Deckenbereichen geschuldet. So Silke Lange auf die Frage, warum denn so wenig Untersicht auf die Konstruktion vorhanden sei. Es sei nach Variantenabwägungen auch im Sinne der PlanerInnen gewesen, den Raumeindruck „geordnet“ erscheinen zu lassen und eine gute Unterhaltung und Reinigung der Räume sicherzustellen. Außerdem dienen die abgehängten Decken der Einhaltung raumakustischer Anforderungen.

Fazit

„Über die Farbwahl können wir streiten“, so Silke Lange mit Blick auf die hell leuchtenden Wand- und Bodensegmente im Foyer und anderswo, „aber wir wollten unsere an sich gewählte, klassische Haltung zu Hell/Dunkel durch eine Akzentfarbe brechen, die hier eine Art von Energieraum und einen bisher fehlenden Mittelpunkt für die geisteswissenschaftlichen Institute schaffen.“ Streiten, vielleicht eher diskutieren, kann man über eine Menge bei einem derart umfassenden Projekt mit seinen tausend Detailpunkten, die es zu bearbeiten galt. Und nicht zu vergessen: Auch wurde der Standort selbst, also die Außenanlagen, von den PlanerInnen so bearbeitet, dass sich das Haus – so könnte man es sagen – auch wohlfühlt; was auch dazu führt, dass sich seine NutzerInnen gut fühlen. Das wiederum ist für das gute Altern eines jeden Gebäudes unabdingbar wichtig.

Insgesamt ist es den ArchitektInnen gelungen, den Universitätsbau aus den 1960er-Jahren so in die Jetztzeit und sicher auch in die kommenden Jahrzehnte zu führen, dass er nicht wie „gerettet“ ausschaut, sondern wie ein Kind unserer Zeit. Ein Kind, das allerdings bereits eine längere Geschichte hinter sich hat, die ihm heute sehr gut zu Gesicht steht. Der Campus, der heute noch wunderbar authentische Bauten seiner Gründerzeit aufweist – und eine gute Zahl gelungener Neubauten – wartet auf weitere Sanierung. Am besten auch solcher von der Art des Gebäudes 23.21. Be. K.

Projektdaten

Objekt: Sanierung Gebäude 23.21 der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Standort: Düsseldorf, Universitätsstraße

Typologie: Hochschule

Bauherr: BLB NRW, NL Düsseldorf, www.blb.nrw.de

Nutzer: HHU-Düsseldorf / Philosophische Fakultät

Architektur/Generalplanung: RKW Architektur +, Düsseldorf,

www.rkw.plus/de

MitarbeiterInnen (Team): Silke Lange, Thomas Zimmer, Stefan Magino, Ameed Alahdab, Julia Kolz, Uemmue Uenal, Han-Sol Cho, Michael Lommes, Philipp Gerhard, Leonard Lenk, Meike Tunnissen, Beate Risse, Ilja Sucker

Bauleitung: Objektüberwachung/LPH 8 RKW Architektur +, Düsseldorf

Generalunternehmer: Einzelvergaben

Bauzeit: 08/2017 – 05/2021

Nettonutzfläche gesamt:

ca. 15 490 m²

Nutzfläche: ca. 10 150 m²

Technikfläche: ca. 1 660 m²

Verkehrsfläche: ca. 3 680 m²

Brutto-Grundfläche: ca. 21 850 m²

Baukosten (nach DIN 276):

Gesamt KG 200 –600, brutto; ca. 41 Mio. €

FachplanerInnen

TragwerksplanerInnen: R&P RUFFERT Ingenieurgesellschaft mbH, Düsseldorf, www.ruffert-ingenieure.de

TGA-PlanerInnen: HTW, Hetzel, Tor-Westen + Partner Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG, Düsseldorf, www.htw-ingenieure.de

Wärmeschutz und AkustikplanerInnen: ISRW Dr.-Ing. Klapdor GmbH, Düsseldorf, www.isrw-klapdor.de

LandschaftsarchitektInnen: Raitz von Frentz und Tilosen Partnerschaft mbB, Krefeld-Linn,

www.landschaftsplanungen.de

Brandschutzsachverständige: Görtzen Stolbrink & Partner mbB, Kalkar, www.goertzen-ingenieure.de

Schadstoffsachverständige: SBR Sachverständigenbüro Reifer, Meerbusch

Baulogistik: REICHEL Ingenieurgesellschaft für Projektmanagement mbH, Erkrath, www.reichel-pm.de

Sicherheit- und Gesundheitsschutz:

Ingenieurgesellschaft Schlüter & Tegeler, Aachen, www.schlueteg.de

Prüfstatik: Ing.-Büro Gehlen, Düsseldorf, www.gehlen-ing.de

Projektsteuerung: Kempen Krause Ingenieure GmbH, Aachen,

www.kempenkrause.de

Energie

Primärenergiebedarf: 116,3 kWh/m²a nach GEG v. 08/2020

Wärme-Endenergiebedarf: 107 kWh/m²a

Strom-Endenergiebedarf: 20 kWh/m²a

Energiekonzept:

Dach: EPS / Mineralwolle-Gefälledämmung, min. 100 mm (an Tiefpunkten) / min. 200 mm (im Mittel); Außenwand: Schaumglas-Innendämmung, 60 – 80 mm; Fenster: Pfosten-Riegel-Fassade / Fens-ter, Aluminium, > 85 mm, 2-Scheiben-Isolier-/Sonnenschutzverglasung

U-Wert Gebäudehülle:

Außenwand/Stütze = 0,58 W/(m²K)

Fassadenpaneel = 0,15 W/(m²K)

Bodenplatte = 2,37 W/(m²K)

Dach = 0,19 W/(m²K)

Fenster = 1,30 W/(m²K)

Verglasung = 1,00 W/(m²K)

Gtotal (mit Sonnenschutz) =

0,08 W/(m²K)

Haustechnik:

Lüftungsanlage in Hörsälen/ Seminarräumen mit Wärmerückgewinnung

Hersteller

Fenster: Wicona (Hydro Building Systems Germany GmbH), www.wicona.com

Fassade: Pohl Metal Systems GmbH, www.pohl-facades.com

Boden: Chemotechnik Abstatt GmbH, www.chemotechnik.de

Dämmung: Deutsche Foamglas GmbH, www.foamglas.com

Sonnenschutz: Warema Renkhoff SE, www.warema.de

Sonnenschutz/Blendschutz: Multifilm Sonnen- und Blendschutz GmbH,

www.multifilm.de

Türen / Toren: Schörghuber Spezialtüren KG (Holztüren),

www.schoerghuber.de; Wicona (Alu-Rahmentüren); Hörmann KG (Stahltüren), www.hoermann.de

RWA-Anlage: Lamilux Heinrich Strunz Holding GmbH & Co KG, www.lamilux.de

Teppich: Project Carpet,

www.object-carpet.com

Linoleum: Forbo Flooring GmbH,

www.forbo.com

Sanitär: Schäfer Trennwandsysteme GmbH,

www.schaefer-trennwandsysteme.de

Trockenbau: Knauf Gips KG,

www.knauf.com

Außenbeleuchtung: BEGA Gantenbrink-Leuchten KG, www.bega.com

Software / CAD / BIM: Autodesk AutoCAD 2019, www.autodesk.de