Der „Mäusebunker“ in Berlin braucht eine Chance. Berlin auch

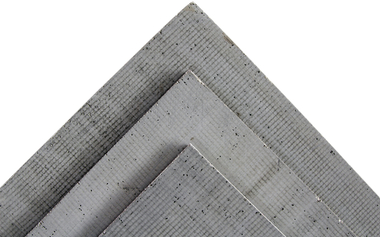

Ein Haus wie aus einem düsteren SF-Film der 1970er-Jahre: Schlachtschiffsilhouette, schwere (Beton-)Panzerung, Kanonenrohre (in Blau) auf jeder Seite, die Kommandobrücke eine scharfe Linie über dem Bug, der sich in die zischende See gräbt: auftauchen, abtauchen, klar zum Angriff!? In strammer Reihe sitzen die Bullaugen, zum Bug (Südostseite) oder Heck (Nordwestseite) ausgerichtete Tetraeder. Lichteinfall und Ausblick sind hier exakt auf ein Ziel gerichtet, dessen Bedeutung sich dem Betrachter allerdings entzieht. Oben auf dem Deck, einer von den nach innen stürzenden Fassaden gebildeten Fläche, stehen die Schlote, fünf an der Zahl, alle eigenartig eigen, auch hier wieder einem Zweck unterworfen, der nur zu ahnen ist. Der mächtige Rumpf ist von Flechten besiedelt, es könnten auch Muscheln sein, wäre das nahe Wasser des Teltowkanals die wogende Salzwassersee. Und nimmt das Ungetüm Fahrt auf, kann man sein Heck schließlich sehen nach 143 m Vorbeifahrt, fast gerade abgeschnitten und tief unter der Reling oben arbeitet unten die Schraube, ein grüner Busch eher. Das Kielwasser eine grüne Wiese mit alten Bäumen, dann weiter dahinter ein hoher Metallzaun, der eine Wohnneubebauung (Stadtvillen) einfasst und schützt … schützt wogegen?

Panzerkreuzer vor dem Abwracken?

Nein, der Panzerkreuzer liegt still. Schwarzer Dieselqualm ist nicht zu sehen, die Kanonenrohre gaben noch nie einen Schuss ab, sie ziehen Luft ein. Luft, um die tief innen liegenden Labore und Zuchträume mit kühler Frischluft zu versorgen. Und auf der Kommandobrücke und hinter den scharfkantigen Fensteraufsätzen arbeiten WissenschaftlInnen und Verwaltungsangestellte an Experimenten mit Tieren. Der Panzerkreuzer ist – aber das klingt nun auch nicht völlig nüchtern – die „Forschungseinrichtung für experimentelle Medizin“ der Charité, ehemals „Zentrale Tierlaboratorien der Freien Universität Berlin“, heute gerne auch „Mäusebunker“ genannt. Oder eben „Panzerkreuzer“, was physiognomisch nachvollziehbarer ist. Doch die Tage des mächtigen Baus sind gezählt. Die Hausherrin, das älteste Krankenhaus Berlins, das mit mehr als 3 000 Betten eine der größten Universitätskliniken Europas und Unternehmen mit Milliarden-Umsatz ist, hat die Forschung an Tieren längst eingeschränkt und teils schon an andere Standorte verlagert. Im Herbst 2020 möchte die Charité den Bau am Campus Benjamin Franklin im Stadtteil Steglitz-Lichterfelde verlassen haben und nach Abriss einen Neubau realisieren, der zeitgemäß auf die wissenschaftlichen und baulichen Anforderungen reagieren soll.

Abriss? Trotz mangelhafter Pflege sieht der düstere Betonbau, der zurzeit von Containern umstellt ist, die den Auszug logistisch begleiten, mit seinen weit aus der Masse schießenden Lüftungsrohren noch ganz gut aus. Und man kann sich vorstellen, ihn in all seiner speziellen Schönheit zu erhalten. Sanieren, entkernen, weiternutzen? Zur Weiternutzung gibt es aktuell ein Szenario seitens einiger Architekten, ein Vorschlag (s. weiter unten), dessen Ernsthaftigkeit fraglich ist und dessen inhaltliche Gemeinplätze nicht so recht überzeugen wollen. Bereits seit 2010 zieht sich die Charité sukzessive aus dem Panzerkreuzer zurück. Jetzt, wo es um Abriss geht, werden Stimmen laut, ihn doch zu erhalten.

Abriss? Es gibt längst den zwanghaften Reflex zur Verbreitung von Unterschriftenlisten und Petitionen, es gibt Appelle, Auf- und Zurufe an Politik und Verwaltung, den Abriss zu lassen oder doch für eine Denkpause zurückzustellen. Gutachter sollen noch einmal zu Wort kommen, Architekten, Ingenieure und der Denkmalschutz. Letztere – das Berliner Landesdenkmalamt und der Denkmalrat der Stadt – haben den Bau erstmal für ein Unterschutzstellen vorgeschlagen. Ob das für eine Denkpause reicht? Die wäre nötig, denn allein der Wunsch nach Erhalt ist zuwenig. Nachnutzung? Eine Weiternutzung, wie beim Umlauftank 2, dessen Ausnahmestellung als singuläre Architektur mit dem Mäusebunker vergleichbar ist, ist auf dem Campus Benjamin Franklin nicht denkbar; Tierversuche sind mit Recht öffentlich geächtet … Was aber sonst wäre in diesem hermetisch gedachten Kolloss unterzubringen?

Architekt Gerd Hänska

Die ehemaligen Zentralen Tierlaboratorien liegen im Abseits, ganz im Süden des Campusgeländes, versteckt hinter einer unauffällig banalen, nordwestlich anliegenden Wohnbebauung am Hindenburgdamm und einem kleinen Park auf der anderen Seite, vom Teltowkanal begrenzt. Man wollte für die quälenden Tierversuche Diskretion, die allerdings die Architektur damals schon nicht mitgetragen hat. Der spektakulär ungemütliche, brutalistische Bau des Berliner Architektenpaars Magdalena und Gerd Hänska (1927 – 1996) hat es locker in die Auswahl der vom AzWien und der Wüstenrot Stiftung zusammengesammelten, sehr prominenten Beispiele von Bauten geschafft, die in der Ausstellung „SOS Brutalismus“ ihre Qualität und Bedeutung in der jüngsten Architekturgeschichte offenbarten. Der zweibändige Ausstellungskatalog und eine Online-Plattform versammeln bis heute fast 2 000 Brutalisten weltweit und die Tierlaboratorien gehören zu den

stärksten architektonischen Statements dieser Architekturen von Weltrang. Abriss?

Hänska, dem die Berliner viele hochwertige, in jedem Fall eigenwillige Bauten aller denkbarer Typologien verdanken, hatte mit seinem Partner Kurt Schmersow die Arbeiten am Entwurf 1967 begonnen, gebaut wurde – mit Unterbrechungen – in den Jahren 1971 – 1981, dann gab es eine stille Eröffnung. Es gab Baustopps wegen zu hoher Kosten, Teilabrisse standen im Raum, es wurde aber schließlich ohne nennenswerte Abstriche an der Ursprungsplanung weitergebaut: So haben wir heute ein gut erhaltenes Original aus den 1960er-Jahren, kaum saniert, innen und außen im Originalzustand. 143 m misst der langgezogene Pyramidenstumpf in der Länge, 38 m in der Breite, knapp 20 m in der Höhe (ohne die Kamine). Im Südwesten wird er von einer mit Fensterkästen geöffneten Brandmauer abgeschlossen, die darauf hin deutet, dass hier einmal an Erweiterung gedacht war.

Und der Mäusebunker/Panzerkreuzer steht ja nicht allein auf dem Campus. Ihm gegenüber steht das schon 1974 fertiggestellte Institut für Hygiene und Mikrobiologie von Fehling + Gogel mit Günter Ssymmank, das heute ebenfalls zur Disposition aber wohl nicht zum Abbruch steht. Dieser wesentlich plastischer und organischer geformte Betonbau wäre für Veranstaltungen aller Art leichter umzunutzen als der Monolith gegenüber. Und ein paar zig Meter weiter nordöstlich steht das Klinikum Steglitz von Curtis & Davis mit Franz Mocken, das erste deutsche Großklinikum, das 1968 eröffnet wurde und heute noch immer hohe Akzeptanz genießt, baulich und fachlich. Es steht bereits unter Denkmalschutz.

Wir übernehmen (uns)?!

Zurück zum Mäusebunker als Teil eines Ensembles. Einen ersten Abriss hat der Bau mit dem Verlust des sogenannten „kleinen Mäusebunker“ schon hinter sich, der diente als eine Art von Mockup der Erprobung der Fertigteil-Elemente für das Hauptgebäude, jetzt stehen die Stadthäuser auf seinem Platz. Profitdenken ist erlaubt, aber warum schaut der Senat/der Bezirk hier tatenlos zu? Nun gibt es einen Vorschlag seitens des Architekten Arno Brandlhuber und des Galeristen Johann König, übertitelt mit „Lasst uns übernehmen – wir nutzen um“, gerichtet u. a. an den Vorstandsvorsitzenden der Charité – Universitätsmedizin Berlin, Prof. Dr. Heyo K. Kroemer, und den Regierenden Bürgermeister und Senator für Wissenschaft und Forschung, Michael Müller. Mit dem Hinweis auf die Bedeutung der Bauten auf dem Campus-Areal – den sie an der Medialisierung des Abrissthemas in den letzten Wochen messen – und insbesondere mit dem Hinweis darauf, dass diese wegen hoher „Schadstoffbelastung, Havarien und aufgrund des schlechten allgemeinen Gebäudezustandes eine schwere Last darstellen“, bieten die Verfasser an, „die beiden Bauwerke zu übernehmen“, um auf lange Sicht eine neue strategische Perspektive und damit ein alternatives Nutzungskonzept für die Gebäude zu entwickeln. Die weitere Rede ist vom „Finden einer adäquaten Nachnutzung“, die „ein neues kulturelles Zentrum Berlins“ zur Folge haben muss.

Sie wollen einen Veranstaltungsort schaffen, der ein Programm von Kunst, Kultur und Wissenschaft sowie Diskussionen aller Disziplinen umspannt, sie sehen Ateliers und Ausstellungsflächen für KünstlerInnen „Seite an Seite mit Arbeitsflächen für die Kreativwirtschaft“. Geschichte soll kritisch vermittelt werden und man möchte Zukunft mitgestalten. Der Brief schließt mit: „Wir wollen diese Chance als Initiatoren annehmen und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“ Ob die aber in der „Forschungseinrichtung für experimentelle Medizin“ zu leisten ist? Wahrscheinlich muss man die zur Disposition stehenden Bauten als sich ergänzend betrachten, hier die Serverfarm mit Fab Lab, dort die offenen Ateliers mit Wohnen, Konferenz und Bildungsangebot. Abriss?

Berlin könnte in jedem Fall einmal zeigen, dass Abriss nicht immer die erste Option sein muss, Erhalt, wie Brandlhuber und sein Bauherr König bei der Umwidmung der ehemaligen St.-Agnes-Kirche in Kreuzberg von Werner Düttmann gezeigt haben, kann nicht bloß ein ökonomisches und politisch verwertbares Signal sein. Er ist immer auch ein kultureller Zugewinn für dann hoffentlich alle (und nicht Kirche vs. Private Galerie). Aber zuerst ist wohl die Charité am Zug. Nicht in einem Akt von Caritas, Barmherzigkeit, eher als kluges Invest in eine Zukunft, in der Mäuse immer eine Rolle spielen. Die auch! Be. K.