Vom Wald zum Haus

Baumaterial aus eigenem Anbau? Über Jahrhunderte war das geübte Praxis. Doch Industrialisierung und die Entwicklung weltweiter Lieferketten haben sie in Vergessenheit geraten lassen. Unter dem Eindruck der aktuellen Krisen im globalen Welthandel und der Bestrebungen für mehr Nachhaltigkeit erforscht Atelier Kaiser Shen aus Stuttgart nun, wie es Holz aus regionalem Anbau für eine Schulerweitwerung nutzen kann.

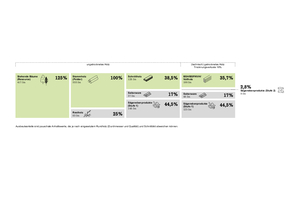

Regionale Ressource:

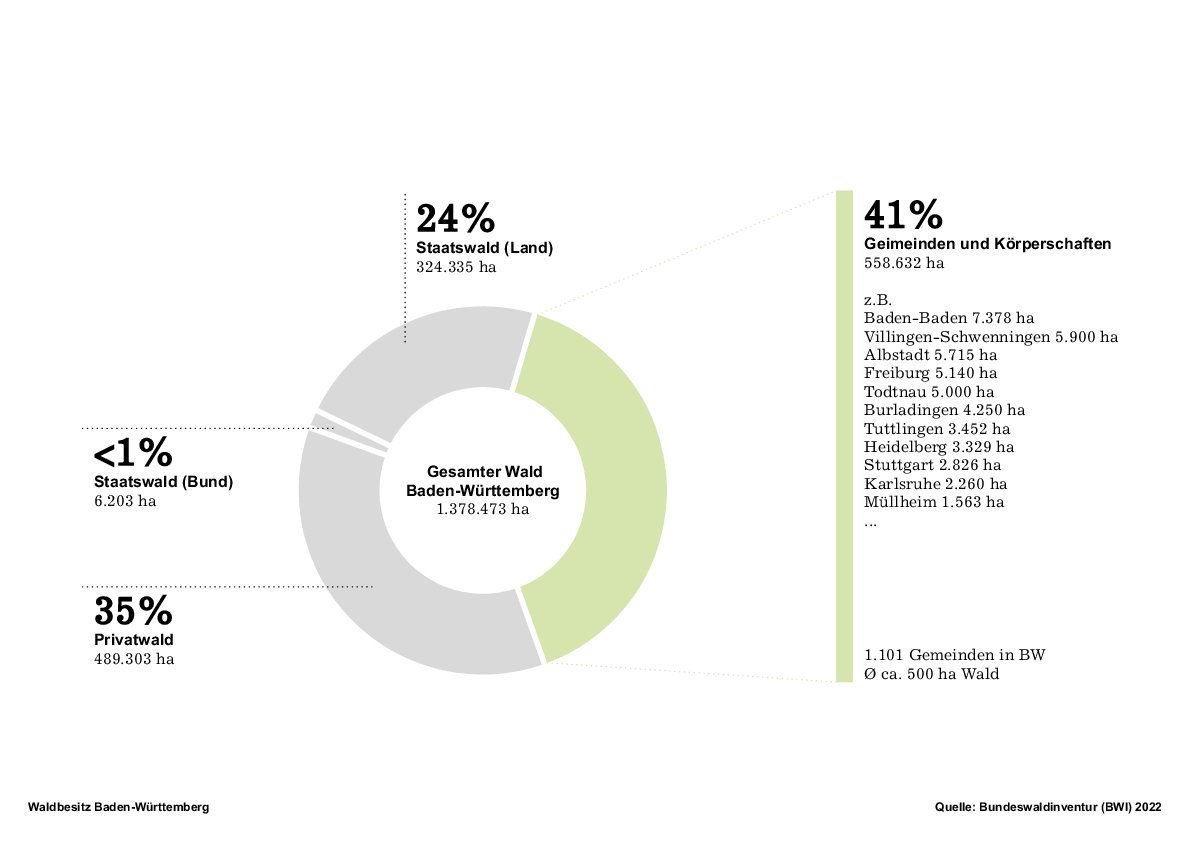

52 % des Waldes in Deutschland gehören der Öffentlichen Hand

Foto: AKS

In einer Zeit, in der globale Lieferketten ins Wanken geraten, Baumaterialien knapp und teuer werden und das Bedürfnis nach ökologischen Lösungen wächst, gewinnt die Kreislaufwirtschaft im Bauwesen zunehmend an Bedeutung. Insbesondere der Holzbau kann dabei sowohl bei Sanierungen als auch im Neubau eine absolute Vorreiterrolle einnehmen. Mit wachsendem Bewusstsein für die CO₂-Bilanz von Transportwegen rückt eine vergessene Praxis wieder in den Fokus: das Bauen mit eigenem Holz. In vielen ländlichen Regionen Deutschlands war es bis ins 20. Jahrhundert selbstverständlich, das Bauholz aus dem eigenen Wald zu schlagen. Zimmermänner und ihre Gehilfen erhielten Zugang zum Wald und errichteten für den Waldbesitzer aus dem geschlagenen Holz einen neuen Dachstuhl, ein Scheunentor oder besserten das bestehende Fachwerk aus. Dabei musste der Rohstoff nicht gekauft werden, sondern lediglich die handwerkliche Arbeitszeit wurde entlohnt.

Die Abläufe im Bauwesen haben sich heute grundlegend gewandelt. Während früher nur wenige Akteure für die Durchführung eines Bauprojekts verantwortlich waren, hat sich die Komplexität der Branche mittlerweile stark erhöht. Verleimte Bauteile werden heute in mehreren Schritten industriell vorgefertigt. Nicht die CO₂-Bilanz von Transportwegen, sondern insbesondere der Preis bestimmen dabei die Herkunft des Holzes.

Der hohe Grad an Vorfertigung sowie die zunehmende Komplexität von Vergabeprozessen dürften mitverantwortlich dafür sein, dass in den vergangenen Jahren insbesondere Einfamilienhäuser im ländlichen Raum und nicht größere öffentliche Bauprojekte mit eigenem Holz realisiert wurden. Dabei liegt gerade hier ein sehr großes Potenzial!

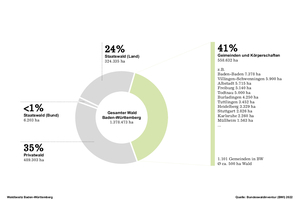

In Deutschland erstrecken sich rund 11,5 Mio. Hektar Waldfläche, von denen etwa 52 % im Besitz der öffentlichen Hand und nur 48 % privat sind (siehe Grafik). Alleine in Baden-Württemberg gehören 558 000 Hektar Waldfläche den Gemeinden und Körperschaften. Im Schnitt besitzt somit jede der 1 101 Gemeinden in Baden-Württemberg rund 500 Hektar Wald (siehe Grafik). Angesichts dieses Potenzials prüfen einige Kommunen, wie sie ihre Waldbestände gezielt für kommunale Bauvorhaben einsetzen können.

Wie viel Wald ist nutzbar?

Wie viel Wald ist nutzbar?

Grafik: AKS

Fallbeispiel im Schwarzwald

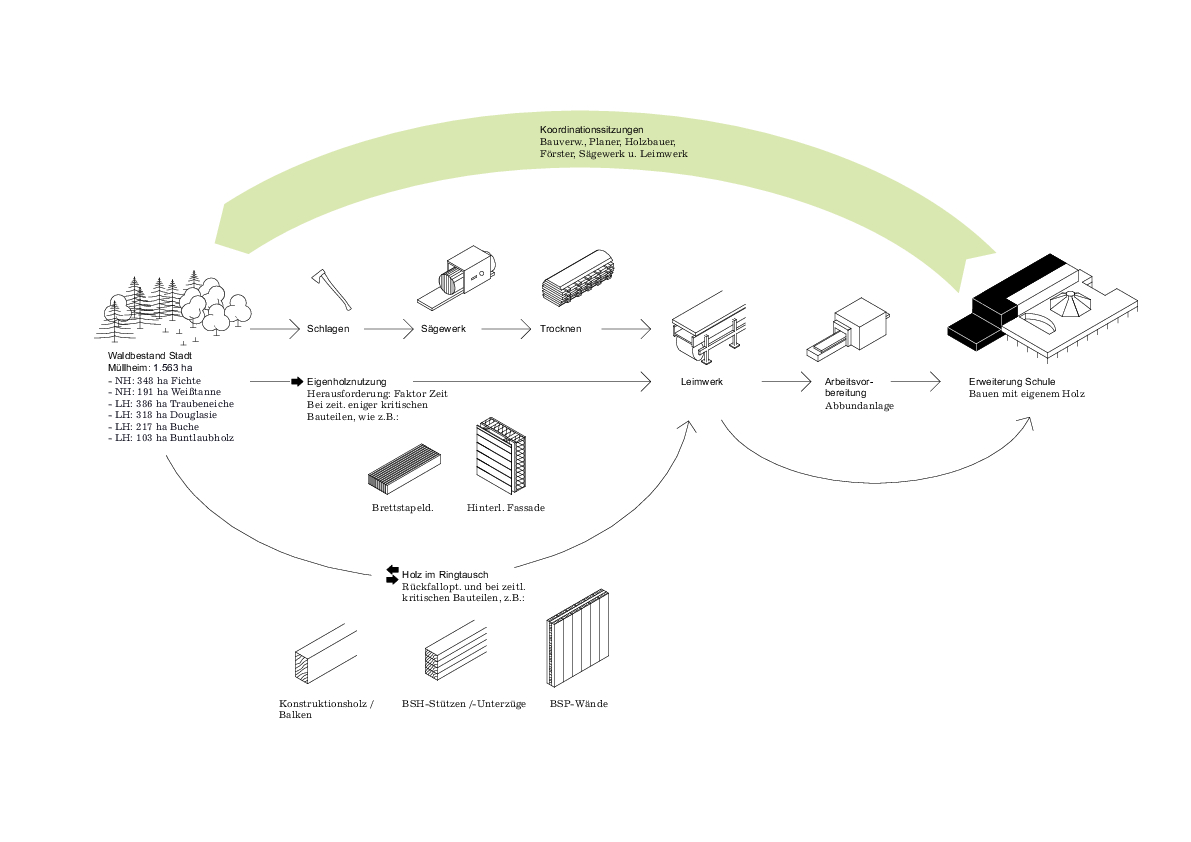

In der Stadt Müllheim, im Herzen des Markgräflerlandes, planen wir derzeit die Erweiterung einer Grundschule aus den 1960er-Jahren sowie den Neubau einer Mensa für den gesamten Schulcampus. Der Entwurf folgt einem pragmatischen Ansatz des Weiterbauens: Die bestehenden Klassenzimmer im Obergeschoss werden ergänzt und über eine neu eingefügte Kaskadentreppe funktional miteinander verbunden. Angesichts der günstigen Lage am Schwarzwald und des umfangreichen kommunalen Waldbestands prüfen wir, ob und wie sich dieses Vorhaben mit Holz aus dem stadteigenen Forst umsetzen lässt. Ziel ist es dabei nicht nur, Transportwege deutlich zu verkürzen und die regionale Wertschöpfung zu stärken, sondern auch die Identifikation der Schülerinnen und Schüler mit dem Gebäude zu fördern.

Öffentliche Bauprojekte prägen das Erscheinungsbild von Städten und Gemeinden nachhaltig. Sie sind weit mehr als funktionale Infrastrukturen – sie sind Orte des sozialen Miteinanders. Wenn Schulen, Kindergärten oder Rathäuser aus dem Holz der gemeindeeigenen Wälder entstehen, entsteht eine sicht- und spürbare Verbindung zwischen Landschaft, Architektur und Gemeinschaft.

Resilienz der Lieferketten

Ein weiteres starkes Argument für die regionale Verarbeitung von Eigenholz ist die Resilienz der Lieferketten. Die Corona-Pandemie hat der Baubranche eindrücklich vor Augen geführt, wie anfällig globale Warenströme sind. Öffentliche Bauprojekte litten dabei besonders unter Verzögerungen und Preissteigerungen – nicht zuletzt wegen ihrer Größe und langen Planungszeiträume. Auch aktuelle Entwicklungen verstärken die Unsicherheit: Die Einführung neuer Zölle durch die USA macht deutlich, wie schnell internationale Handelsbeziehungen aus dem Gleichgewicht geraten können.

Den Risiken solcher komplexen Verflechtungen kann zumindest teilweise mit einem pragmatischen Ansatz begegnet werden: durch die Nutzung und Verarbeitung eigener, nachwachsender Rohstoffe in der Region. Wer auf lokales Holz und regionale Wertschöpfung setzt, reduziert Abhängigkeiten und macht Bauprojekte widerstandsfähiger gegenüber externen Schocks.

Entwurf für die Erweiterung einer Grundschule aus den 1960er-Jahren: Regionale Materialien schaffen Identifikation und erhöhen so die Akzeptanz öffentlicher Bauvorhaben

Entwurf für die Erweiterung einer Grundschule aus den 1960er-Jahren: Regionale Materialien schaffen Identifikation und erhöhen so die Akzeptanz öffentlicher Bauvorhaben

Grafik: AKS

Die Verwendung von eigenem Holz stärkt zugleich die lokale Wirtschaft. Im Hochschwarzwald ist die holzverarbeitende Industrie traditionell stark verankert – mit zahlreichen Sägewerken und Handwerksbetrieben. Wenn Geld in diese Wirtschaftsbetriebe fließt, fördert das nicht nur die Wertschöpfung vor Ort, sondern kommt letztlich auch den Gemeinden selbst zugute.

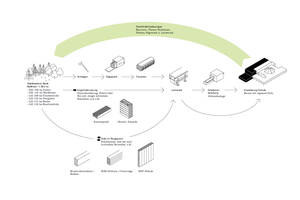

Vom Wald zum Haus

Ob ein Bauvorhaben mit eigenem Holz umsetzbar ist, lässt sich nur beurteilen, wenn der gesamte Weg des Materials – vom Wald bis zur Baustelle – nachvollzogen wird. Grundsätzlich durchläuft jedes Holzbauteil zunächst die Stationen: Schlagen, Sägewerk und Trocknung. Je nach Verwendungszweck folgen weitere Verarbeitungsschritte wie Sortierung, Verleimung, Abbund und Zuschnitt (siehe Grafik).

Bereits in der Planungsphase eines Bauprojekts stellt sich die zentrale Frage, welche Bauteile unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, zeitlicher und regionaler Rahmenbedingungen aus eigenem Holz gefertigt werden können. Grundsätzlich gilt: Je geringer der Verarbeitungsgrad, desto besser eignet sich ein Bauteil für die Verwendung von Eigenholz. Unbehandelte Fassadenbretter oder Konstruktionsvollholz (KVH) lassen sich vergleichsweise einfach aus eigenem Holz herstellen. Verleimte, oder gedübelte Bauteile sind ebenfalls umsetzbar, allerdings lässt sich nicht jede Leimholzqualität mit beliebigem Ausgangsmaterial erreichen. Hier sind bereits Abstimmungen zwischen Planungsteam, Forstbetrieb und Verarbeitern erforderlich, um zu bestimmen, welche Qualitäten mit dem Holz aus den örtlichen Wäldern zu erreichen sind.

Flussdiagramm Holznutzung

Flussdiagramm Holznutzung

Grafik: AKS

Je komplexer oder länger die Produktionsprozesse werden, desto schwieriger wird der Einsatz von eigenem Holz. Plattenmaterial für den Möbelbau benötigt z. B. oft mehrjährige Lagerungszeiten. Produktionsprozesse im Fenster- oder Türenbau sind in der Regel zu komplex, um auf individuelle Holzlieferungen zu reagieren.

Betrachtet man die Mengen, sind Massivbauteile, Konstruktionshölzer und Fassadenbekleidungen in der Regel die größten Bauteilgruppen, die sich mit eigenem Holz umsetzen lassen. Sind geeignete Bauteile identifiziert und spezifiziert, müssen detaillierte Holzlisten mit Massen der einzelnen Bauteile erstellt werden.

Der Wald

Der Wald spielt als Ausgangspunkt für die Verwendung von eigenem Holz eine zentrale Rolle.

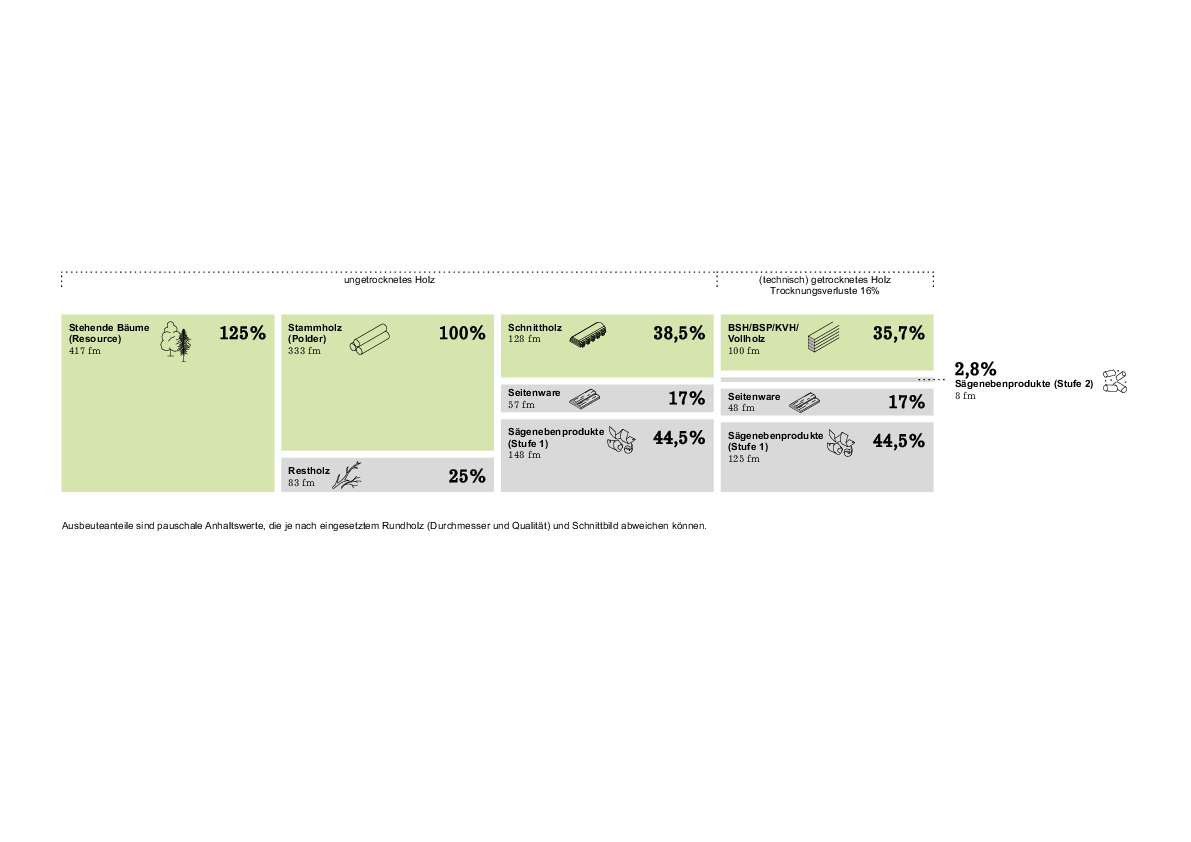

Aus den vorher beschriebenen Holzlisten muss der jeweilige Bedarf an Rohrundholz ermittelt werden. Je nach Verhältnissen variieren Verschnittmengen und Ausschussmaterial. Eine Rolle spielt hier der gerade Wuchs, die Astigkeit und der Feuchtegehalt. Bereits bei der Vorsortierung des Stammholzes kommt es zu Ausschuss, der nicht für weiterverarbeitendes Konstruktionsholz verwendet werden kann. Gleiches gilt dann für die maschinelle Sortierung nach dem Sägen, bei der sowohl durch äußerliche sichtbare Merkmale (z. B. Äste) als auch nicht sichtbare Merkmale (z. B. Rohdichte, Elastizitätsmodul) erfasst werden. Letzteres ist wichtig für die Vorhersage der Festigkeit des Schnittholzes. Gerade bei höheren Festigkeiten gibt es mehr Aussortierung. Nach Trocknungsverlusten und Aussortierung kann man grob von der Faustregel, 1 : 4 ausgehen. Um 100 Festmeter Konstruktionsholz zu gewinnen, werden also rund 400 Festmeter an stehendem Holz im Wald benötigt (siehe Grafik).

Waldbestand in Deutschland

Waldbestand in Deutschland

Grafik: AKS

Die Forstwirtschaft muss frühzeitig in das Projekt eingebunden werden, um zu prüfen, welche Holzbestände im Wald vorhanden sind, wie und wann die Ernte erfolgen kann und ob eine entsprechende Qualität vorhanden ist. Laubbäume werden üblicherweise im Winter gefällt, Nadelbäume oft ganzjährig oder in mehreren Fällperioden. Hierbei sind entsprechende Vorlauf- und Lagerzeiten zu berücksichtigen.

Die Verarbeitung

Sind die benötigten Bäume gefällt, müssen sie zunächst zum Sägewerk transportiert und dort gesägt und anschließend getrocknet werden. Die Trocknung kann natürlich, also an der Luft, oder technisch in Trockenkammern erfolgen. Ökologisch bietet die Lufttrocknung Vorteile, sie ist energiesparend, erfordert aber Platz und Zeit. Die technische Trocknung ist schneller, aber energie- und kostenintensiv und in manchen Fällen für eigenes Holz gar nicht verfügbar. Die Wahl des Verfahrens richtet sich nach der Holzart, dem Einsatzzweck, den zeitlichen Abläufen im Gesamtprojekt und der zur Verfügung stehenden Infrastruktur.

Die Weiterverarbeitung im handwerklichen Holzbauunternehmen oder im holzverarbeitenden Industriebetrieb ist regional sehr unterschiedlich verfügbar. Schlagkräftige Holzbauunternehmen sind in der Regel in einem überschaubaren Radius lokal vorzufinden, dies ist bei weiterverarbeiteten Produkten wie Brettsperrholz oder Furnierholz zu prüfen.

Leimwerk/ Abbund

Bei verleimten Bauteilen müssen die Bretter aus dem Sägewerk zunächst gleichförmig zugeschnitten und durch Keilzinkung zu Lamellen zusammengefügt werden. Vor der Verleimung der eigentlichen Bauteile werden die Lamellen exakt auf Maß gehobelt.

Die Herstellung ist bei flächigen und linearen Bauteilen ähnlich. Bei flächigen und großen Bauteilen wie Brettsperrholzwänden erfolgt im Werk meist auch der Abbund. Die Bauteile werden auf exakte Maße zugeschnitten, erhalten Öffnungen sowie alle nötigen Bohrungen und Fräsungen. Auch Leitungswege und Steckdosenbohrungen werden in der Regel im Werk gefräst.

Die erforderlichen CAD-Daten liefert der montierende Holzbaubetrieb in Form seiner Montageplanung. Im zeitlichen Ablauf muss berücksichtigt werden, dass die Produktion dieser Bauteile erst etliche Wochen nach Auftragsvergabe an den Montagebetrieb erfolgen kann.

Bei kleineren, linearen Bauteilen wie Brettschichtbindern oder Brettstapeldecken erfolgt der Abbund meist durch die Holzbaubetriebe in ihren Werkhallen. Bei einigen vorgefertigten Bauelementen finden Teile der Montage bereits in den Holzbaubetrieben statt. Nichttragende Wände werden beispielsweise oft bereits inkl. Dämmung, Fenster und Fassaden im Werk zusammengebaut und als fertiges Bauteil auf die Baustelle gebracht.

Ausblick

Das Bauen mit eigenem Holz ist ein zentraler Bestandteil eines ressourcenschonenden und kreislaufgerechten Holzbaus. In Deutschland fehlen derzeit noch ausreichend gebaute Beispiele, um mehr Städten Zuversicht für diesen Ansatz zu geben. Schwierigkeiten im Umgang mit dem Vergaberecht, die von vielen Verwaltungen befürchtet werden, betrachten wir bereits als lösbar.

Nachhaltigkeitskriterien ermöglichen es, beispielsweise Transportwege und Ausgangsprodukte aus nachhaltig zertifizierter Forstwirtschaft in die Wertung der Angebote einzubeziehen. Zudem erlaubt die losweise Vergabe eine Trennung von Produktion und Montage, wodurch ökologische und wirtschaftliche Anforderungen miteinander kombiniert werden können.

Gerade in Regionen wie dem süddeutschen Raum, wo nennenswerter Waldbesitz und eine etablierte holzverarbeitende Industrie vorhanden sind, bieten sich ideale Voraussetzungen für die Umsetzung von Bauprojekten mit eigenem Holz. Die Rückbesinnung auf diese Praxis eröffnet nicht nur ökologische Vorteile, sondern stärkt auch die lokale Wirtschaft. Durch den Einsatz regionaler Ressourcen werden Transportwege verkürzt, die Abhängigkeit von globalen Lieferketten reduziert und die Wertschöpfung vor Ort gefördert. Die Verwendung von eigenem Holz stärkt somit die Identifikation der Nutzer mit dem Gebäude und ihrer Heimat.

Autoren:

Autoren:

Florian Kaiser, Atelier Kaiser Shen, Stuttgart, Professor für Kreislaufgerechten Holzbau am KIT

Johannes Schreiner, Atelier Kaiser Shen, Stuttgart

Karsten Brugger, Ingenieurgruppe Bauen, Freiburg

Foto: AKS