Guten Rutsch! − Bewertung der Rutschgefahr von Fußböden im Betriebszustand

Nach dem Sturzunfall eines Kunden sollte gerichtlich geklärt werden, inwieweit ein Einzelhändler Maßnahmen zur Vermeidung von Sturzunfällen hätte vornehmen müssen. Dazu mussten die rutschhemmenden Eigenschaften des Bodenbelags ermittelt werden. Zur Bewertung der Rutschhemmung – und damit zur Bewertung, inwieweit Maßnahmen hätten ergriffen werden müssen – existieren im Wesentlichen Regelungen, die dem Arbeitnehmerschutz dienen. In Anlehnung an diese Regelungen wurde eine technische Bewertung vorgenommen. Die Frage der Übertragbarkeit von Regelungen zum Arbeitnehmerschutz auf den Einzelhandelskunden stellt eine Rechtsfrage dar; im konkreten Fall hatte das Gericht angedeutet, dass eine Übertragbarkeit gegeben sein könnte.

Im Eingangsbereich eines Einzelhandelsmarktes war es bei Nässe zu einem Sturzunfall eines Kunden gekommen. Der Betroffene machte daraufhin Ansprüche gegen den Betreiber des Einzelhandels geltend. Im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens sollte geklärt werden, inwieweit von dem Bodenbelag aus technischer Sicht eine Rutschgefahr ausging bzw. inwieweit aus technischer Sicht Maßnahmen zur Vermeidung eines Sturzunfalls hätten ergriffen werden müssen.

Der Eingang zu dem Einzelhandelsmarkt war gegenüber der Fassade des Gebäudes um knapp 80 cm zurückversetzt und überdacht. Der Zugang erfolgte über eine automatische Glas-Schiebetür (Bild 1). In dem Eingangsbereich außen vor der Schiebetür war ein gleichartiger Bodenbelag wie in dem Ladengeschäft vorhanden; es handelte sich um einen Belag aus Beton-Werksteinen (Bild 2). Die Oberfläche des Belags wies deutliche Gebrauchsspuren in Form zahlreicher Kratzer und Abschürfungen auf (Bild 3).

Der Werkstein-Belag besaß in dem Bereich außen vor der Schiebetür ein zum öffentlichen Gehweg gerichtetes, eindimensionales Gefälle, das sich auf etwa 10 % belief (Bild 4). In diesem Bereich hatte sich der Sturzunfall ereignet.

Zur Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften des Werkstein-Belags wurden Messungen nach DIN 51131 [1] mit einem Gleitreibungsmessgerät GMG 200 SC durchgeführt (Bild 5). Als Gleitmittel wurde Wasser (NaLS-Wasser, bestehend aus einer 0,1 %- Lösung von Natriumlaurylsulfat in entionisiertem Wasser) verwendet. Die Prüfung erfolgte in zwei Zyklen. Dabei führten die Messungen auf dem ungereinigten Belag zu einem Gleitreibungskoeffizienten µ = 0,41. Vor Durchführung des zweiten Prüfzyklus wurde der Belag bereichsweise gereinigt. In dem betreffenden Bereich ergab sich dann ein Gleitreibungskoeffizient µ = 0,53. Die Prüfungen wurden jeweils in Gefällerichtung vorgenommen; eine Messung quer zur Gefällerichtung war nicht möglich.

Die Bewertung dieses Sachverhalts ist in technischer wie auch juristischer Hinsicht nicht so trivial, wie es vielleicht zunächst den Anschein hat. Zunächst ist zu klären, welche Anforderungen an die Rutschhemmung des Bodenbelags hier in Bezug auf die Kunden des Einzelhandelsmarktes existieren. Dabei ist auch relevant, auf welchen Zeitpunkt die Bewertung dann abgestellt werden soll: den Zeitpunkt der Herstellung des Bodenbelags, den Zeitpunkt der Übernahme des Einzelhandelsmarktes durch den aktuellen Betreiber oder den Zeitpunkt des Sturzunfalls? Wenn die Frage der Anforderungen geklärt ist, stellt sich vielfach – so auch hier – das Problem, dass zu dem vorhandenen Bodenbelag keine Unterlagen z.B. zur R-Gruppe nach DIN 51130 [2] zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund sollte im vorliegenden Fall letztlich die Frage beantwortet werden, ob es zum Zeitpunkt des Unfalls aufgrund der Rutschhemmung des Bodenbelags sowie des Gefälles erforderlich gewesen wäre, Maßnahmen zu ergreifen.

Aus technischer Sicht sind damit die folgenden Fragen zu klären:

- Wird der Boden durch gleitfördernde Stoffe – hier insbesondere Niederschlagswasser – beansprucht, wodurch sich die Rutschgefahr erhöht?

- Welche Anforderungen sind an den Boden zu stellen, damit ohne zusätzliche Maßnahmen eine ausreichende Rutschhemmung gegeben ist?

- Welche Eigenschaften weist der vorhandene Bodenbelag hinsichtlich der tatsächlich vorhandenen Rutschhemmung auf?

Der Eingang zu dem Einzelhandelsmarkt war gegenüber der Fassade des Gebäudes zurückversetzt und überdacht. Aufgrund des geringen Rückversatzes von nur 80 cm ist die Überdachung jedoch bereits bei geringen Windgeschwindigkeiten nicht mehr wirksam. Der Boden wird dann durch Niederschlagswasser beansprucht. Aufgrund des deutlichen Gefälles wird das anfallende Wasser zwar zügig abgeleitet; mit einem Wasserfilm als gleitförderndem Stoff ist jedoch bei Schlagregen zu rechnen. Somit besteht bei Schlagregen bzw. bei Nässe eine erhöhte Rutschgefahr.

Die Bauordnungen der Länder sowie die Musterbauordnung [3] enthalten die Anforderung, dass Gebäude „verkehrssicher“ sein müssen. Diese wenig konkrete Vorgabe wird hinsichtlich der Anforderungen an die Rutschhemmung durch mehrere Regelwerke präzisiert. Sämtliche dieser Regelwerke sind aber aus rein technischer Sicht auf den Sturzunfall eines Kunden nicht anwendbar, da sie allein auf den Schutz von Arbeitnehmern abstellen:

In den technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) [4] heißt es: „Fußbodenoberflächen müssen unter Berücksichtigung der Art der Nutzung sowie der zu erwartenden gleitfördernden Stoffe, z. B. Wasser, Fett, Öl, Staub eine sichere Benutzung ermöglichen. Rutschgefahren können sich weiterhin beispielsweise durch Witterungseinflüsse im Außenbereich, durch von außen durch Fußgänger oder Verkehrsmittel eingebrachte Nässe, durch nicht beseitigte Verunreinigungen oder durch eine Abnutzung der Fußbodenoberfläche ergeben. Rutschgefahren sind durch entsprechende Schutzmaßnahmen zu vermeiden. Als Schutzmaßnahme kommen insbesondere geeignete Fußbodenbeläge infrage, z. B. Beläge mit einer hohen Rutschhemmung oder zusätzlich einem Verdrängungsraum. Als geeignet können Fußbodenbeläge betrachtet werden, die hinsichtlich ihrer R-Gruppe oder ihres Verdrängungsraumes den […] genannten Anforderungen entsprechen.“

Zu Gebäudeeingängen wird in [4] konkret ausgeführt: „Gebäudeeingänge sind so einzurichten, dass der Eintrag von Schmutz und Nässe nicht zu Rutschgefahren führt. Dies kann durch Sauberlaufzonen in Form von Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmern erreicht werden.“

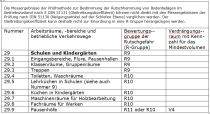

Auf die in den technischen Regeln für Arbeitsstätten angesprochene R-Gruppe des Bodenbelags wird auch in der „BGR 181 – Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr“ [5] verwiesen. Diese berufsgenossenschaftliche Regel beschreibt Verfahren zur Prüfung und Bewertung der Rutschhemmung von Bodenbelägen und findet Anwendung bei der Auswahl geeigneter Bodenbeläge. Sie ist auf Arbeitsbereiche oder betriebliche Verkehrswege anzuwenden, deren „Fußböden nutzungsbedingt bzw. aus dem betrieblichen Ablauf heraus mit gleitfördernden Stoffen in Kontakt kommen, die eine Gefahr des Ausrutschens darstellen“ [5].

In der BGR 181 [5] werden konkrete Anforderungen an die Rutschhemmung von Bodenbelägen gestellt, wobei unterschiedlichen betrieblichen Arbeits- und Verkehrsbereichen Richtwerte des erforderlichen Grades der Rutschhemmung zugeordnet werden. Die unterschiedlichen Grade der Rutschhemmung werden in Bewertungsgruppen R9 bis R13 (R-Gruppen) angegeben. Die BGR 181 ermöglicht eine Zuordnung von Anforderungen an Bodenbeläge zu den verschiedenen Bewertungsgruppen (R-Gruppen), wobei eine Prüfung des jeweiligen Bodenbelags nach DIN 51130 in einem Versuch an einer schiefen Ebene erfolgt. Bei der betreffenden Prüfung handelt es sich um eine Laborprüfung. Die Bewertung bzw. Zuordnung eines eingebauten Bodenbelags ist anhand dieser Prüfung daher nicht möglich, ohne Fliesen bzw. Platten des Belags auszubauen.

Da zu dem vorhandenen Werkstein-Belag keine Unterlagen mit Zuordnung zu einer R-Gruppe zur Verfügung standen, verblieb somit die Möglichkeit einer Prüfung vor Ort. Diese kann auf Grundlage der DIN 51131 [1] in Verbindung mit der BGI/GUV-I 8687 [6] erfolgen. Bei der BGI/GUV-I 8687 handelt es sich um eine Information, anhand derer eine Bewertung der Rutschgefahr unter betrieblichen Bedingungen im Sinne einer Gefährdungsbeurteilung durch einen Arbeitgeber gemäß Arbeitsstättenregel ermöglicht werden soll. Als Prüfverfahren wird dabei die Messung des Gleitreibungskoeffizienten nach DIN 51131 durchgeführt. Bei der Messung wird das Gerät mit konstanter Geschwindigkeit über die Prüffläche gezogen. Der Gleitreibungskoeffizient ergibt sich als Quotient aus der horizontalen Reibungskraft und der vertikalen Kraft zwischen Gleiter und Fußboden. Die hierbei ermittelten Messwerte können zwar nicht auf das Verfahren der Laborprüfung übertragen werden; das heißt, anhand der Messwerte des Gleitreibungskoeffizienten ist keine Zuordnung des Belagsmaterials zu einer Bewertungsgruppe (R-Gruppe) entsprechend der BGR 181 [5] möglich. Jedoch kann eine Bewertung der gemessenen Gleitreibungskoeffizienten anhand der BGI/GUV-I 8687 [6] der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung erfolgen.

Damit besteht die Möglichkeit, die rutschhemmenden Eigenschaften eines vorhandenen Bodenbelags im Betriebszustand zu prüfen und zu bewerten, auch wenn keine Unterlagen zu dem Belagsmaterial vorliegen. Die zugrunde liegenden Regelungen zielen allerdings auf die Unfallverhütung bei Arbeitnehmern ab. Dieser Bezug auf Arbeitsstätten bleibt hier bei der rein technischen Beurteilung unberücksichtigt. Das heißt, es werden ausschließlich die technischen Bewertungsmaßstäbe der BGI/GUV-I 8687 [6] zur Beurteilung herangezogen. Anhand dieser rein technischen Bewertungsmaßstäbe kann die Frage beantwortet werden, ob es zum Zeitpunkt des Unfalls aufgrund der Rutschhemmung des Bodenbelags sowie des Gefälles erforderlich gewesen wäre, Maßnahmen zu ergreifen. Die Frage der Übertragbarkeit der auf Arbeitnehmer abzielenden Regelungen und Bewertungsmaßstäbe auf den Sturzunfall des Kunden stellt eine Rechtsfrage dar. Im vorliegenden Einzelfall hatte das Gericht angedeutet, dass eine Übertragbarkeit gegeben sein könnte. Dies ist aus technischer Sicht auch plausibel: Warum sollten für Kunden hinsichtlich der Unfallverhütung hier andere Bewertungsmaßstäbe angelegt werden als für Arbeitnehmer?

Die vorgenommenen Messungen auf dem geneigten Bodenbelag in Gefällerichtung ergeben geringere Gleitreibungskoeffizienten als bei der Prüfung in der horizontalen Ebene. Der geringere Messwert berücksichtigt hier die erhöhten Anforderungen an das Begehen einer abwärts geneigten Fläche. Dementsprechend wurden die Messungen jeweils in Gefällerichtung vorgenommen. Die Messungen haben auf dem ungereinigten Belag einen Gleitreibungskoeffizienten µ= 0,41 und auf dem gereinigten Belag einen Gleitreibungskoeffizienten µ = 0,53 ergeben. Nach der BGI/GUV-I 8687 [6] ist die Rutschhemmung des Bodens bei Messwerten µ ≥ 0,45 uneingeschränkt betriebstauglich. Dies trifft hier auf die Messungen auf dem gereinigten Belag zu. Bei Messwerten 0,30 ≤ µ < 0,45 ist das Bodensystem betriebstauglich, wobei eventuell besondere Maßnahmen zweckmäßig sind [6]. Das heißt, dass „je nach betrieblicher Anforderung die Durchführung von risiko-orientierten Maßnahmen zur Verbesserung der Rutschhemmung sinnvoll“ ist [6]. Als entsprechende Maßnahmen sind z. B. die Auslegung rutschhemmender Matten oder die Reinigung des Bodenbelags nach einem Reinigungsplan möglich.

Im Resultat ist der vorhandene Bodenbelag selbst uneingeschränkt betriebstauglich, aber es ergibt sich bereits durch eine kaum sichtbare Verschmutzung des Belags eine signifikante Verschlechterung seiner Rutschhemmung. Dann sind fallweise besondere Maßnahmen zweckmäßig. Nasse Witterung mit Niederschlägen kann einen solchen Fall darstellen. Wasser auf dem Belag stellt eine erhöhte Rutschgefahr dar; dies ist auch für einen Laien erkennbar. Insofern wäre es bei Nässe zweckmäßig gewesen, z. B. eine Sauberlaufmatte im Eingangsbereich auszulegen. Außerdem entspricht die hier vorgefundene Situation mit Nässe in einem Eingangsbereich, wo weiterhin auch Verunreinigungen und die Abnutzung des Belags eine Rolle spielen, fast exakt der in der in den technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geschilderten Situation (vgl. das oben stehende Zitat), für die Schutzmaßnahmen gefordert werden.

Die Frage, ob hier gegebenenfalls über die z.B. zeitweise Auslegung von Sauberlaufmatten hinaus eine Instandsetzung des Bodenbelags erforderlich ist, stellt eine Rechtsfrage dar. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der dauerhafte Erhalt rutschhemmender Eigenschaften eines Belags aufgrund der mechanischen Einwirkungen nicht sichergestellt ist. Soweit eine Verbesserung der Rutschhemmung des Bodenbelags vorgenommen werden soll, ist dies bis zu einem gewissen Grad auch nachträglich möglich. Es gibt hierfür geeignete mechanische und chemische Verfahren. Anderenfalls wäre eine Erneuerung des Bodenbelags erforderlich.

Literatur

[1] DIN 51131:2014-02: „Prüfung von Bodenbelägen – Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Verfahren zur Messung des Gleitreibungskoeffi-

zienten“

[2] DIN 51130:2014-02: „Prüfung von Bodenbelägen – Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereich mit Rutschge-

fahr – Begehungsverfahren – Schiefe Ebene“

[3] Musterbauordnung (MBO) in der Fassung 11/2002, zuletzt geändert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom 13.05.2016

[4] ASR A1.5/1,2 „Fußböden“, Ausgabe 02/2013, letzte Änderung 06/2017

[5] Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossen- schaften, Fachausschuss Bauliche Einrichtungen: „BGR 181 – Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr“, 10/2003

[6] Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV): „BGI/GUV-I 8687 – Bewertung der Rutschgefahr unter Betriebsbedingungen“,

Fassung 01/2011

Anforderungen an die Rutschhemmung des Bodenbelags bestehen (neben z. B. Schulen, Sportstätten oder Schwimmbädern) im Wesentlichen an betriebliche Bereiche zum Schutz der Arbeitnehmer vor Sturzunfällen. Eine allgemeine Übertragung dieser Anforderungen auf öffentlich zugängliche oder gar private Bereiche ist nicht statthaft. Je nach Nutzung und Randbedingungen kann es jedoch zweckmäßig sein, sich an den Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes zu orientieren, um Sturzunfälle zu vermeiden.

Die Bewertungsgruppen R9 bis R13

(R-Gruppen) einerseits und der Gleitreibungskoeffizient andererseits stellen für sich gesehen jeweils völlig unabhängige Bewertungsmaßstäbe dar. Dabei dient die im Laborversuch nach DIN 51130 ermittelte R-Gruppe vorrangig der Zuordnung von Produkten zu den Anforderungen an die Rutschhemmung, die z. B. in der BGR 181 [5] festgelegt sind. Der im Betriebszustand vor Ort nach DIN 51131 ermittelte Gleitreibungskoeffizient kann zur Bewertung der Rutschgefahr unter Betriebsbedingungen verwendet werden, wobei eine Beurteilung der Prüfwerte z. B. auf Grundlage der BGI/GUV-I 8687 [6] vorgenommen werden kann. Die Zuordnung eines Belags aufgrund der nach DIN 51131 gemessenen Gleitreibungskoeffizienten zu einer R-Gruppe nach DIN 51130 ist nicht möglich.