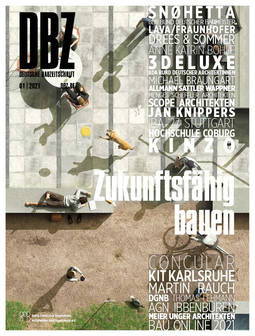

Zukunftstreibhäuser – IBA’27 und die produktive Stadt

Angesichts des größten Umbruchs von Gesellschaft und Wirtschaft seit Generationen sowie der akuten Klimakrise müssen Städte und Quartiere neue Wege gehen und sich umfassend den sozialen, ökologischen und ökonomischen Herausforderungen einer unsicheren Zukunft stellen. IBA-Intendant Andreas Hofer erläutert, was dies für die IBA’27 bedeutet.

Bei den Vorarbeiten zur Internationalen Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart (IBA’27) meinten die Initianten, sich rechtfertigen zu müssen, dass sie in einer der wirtschaftlich erfolgreichsten Regionen Deutschlands eine IBA vorschlugen. Spätestens seit der IBA Emscher Park in den 1990er-Jahren gibt es die „Problem-IBAs“: häufig mit viel Geld unterstützte Strukturförderungsprogramme, die im Falle des Ruhrgebiets die ökologischen, städtebaulichen und nicht zuletzt sozioökonomischen Wunden der Schwerindustrie heilen sollten. IBAs – wie jede Architektur mit Anspruch – haben sich schon immer mit aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen beschäftigt, doch bei einigen der letzten Bauausstellungen verdeckten partizipative, ökologische und soziale Fragen den internationalen architektonischen Diskurs. Die letzte IBA, die weltweit und mit Gebäuden einer internationalen neuen Architektengeneration stilbildend war – und mit dem von Josef Paul Kleihues geprägten Begriff der kritischen Rekonstruktion städtebaulich richtungsweisend – fand 1987 in Berlin statt.

Gleichwohl genügte in Stuttgart die Anknüpfung beim Weissenhof und seinem hundertjährigen Bestehen im Jahre 2027 nicht. Bei den konzeptionellen Vorarbeiten erfanden ihre Initianten den präemptiven Strukturwandel: Wie kann sich eine Region, der es gut geht, auf absehbare Veränderungen vorbereiten, so dass diese nicht zur tiefgreifenden Krise führen? Niemand hätte wohl gedacht, wie schnell diese Transformation zur akuten Herausforderung wird.

Blick zurück aus der Zukunft

Mit diesen Unwägbarkeiten kämpfen alle, die sich mit Zukunft beschäftigen. Es gibt wenig, was schneller veraltet als Avantgarde. Und während bei der Kunst die Produktionszeiträume meist ein agiles Reagieren ermöglichen, liegt beim Bauen nur schon im Wort Planung – geschweige denn in seiner deutschen Realität – Trägheit. Dies ist sicher einer der Gründe, weshalb das Format „IBA“ das spektakulär Manifestartige verloren hat. Bei der IBA’27 haben wir schnell gemerkt, dass wir Strategien für diese Widersprüche entwickeln müssen. Bei einer Planungs- und Bauzeit von einem Jahr beim Weissenhof 1927 war der Schockeffekt des Neuen noch möglich. Bei einem zwölfjährigen regionalen Unternehmen wie der IBA’27 braucht es andere Herangehensweisen. Auf der anderen Seite war die aktuelle Krise (Umwelt, Klimawandel, Wohnungs- und Ressourcenmangel, auseinanderdriftende gesellschaftliche Gruppen) schon lange absehbar und die zögerlichen Adaptionsprozesse haben seit dem Bericht des Club of Rome in den 1970er-Jahren bereits zwei Generationen Besorgter verzweifeln lassen.

Der Zukunftsforscher Matthias Horx schlägt vor, dieser kognitiven Dissonanz mit einer Regnose, also dem Rückblick aus der Zukunft, zu begegnen. Anstatt sich von immer düstereren Prognosen als Fortschreibungen der aktuellen Tendenzen der Handlungsfähigkeit zu berauben, kann ein nüchterner Blick zurück aus der Zukunft Spielräume öffnen. Ja, das Klima wird in zwanzig Jahren ein anderes sein. Was können wir jetzt tun, damit ein wünschbares Leben für uns und unsere Kinder unter solchen Umständen möglich ist? Auf das Bauen übersetzt, führt die Regnose zur Resilienz.

Transformation der Stadt

Während Avantgarden aktuelle Spitzentechnologie und den Lebensstil der Bohème in flirrende Zukunftsbilder extrapolierten und damit immer falsch lagen, interessiert uns bei der IBA’27 das Gewöhnliche in der Mitte des 21. Jahrhunderts. Es werden eher nicht die Lufttaxis und organischen Wolkenkratzer sein, auch nicht die Ikonen, die für kurze Zeit die Aufmerksamkeit der Architekturmagazine und Touristen auf sich ziehen. Aber vielleicht sind Bausteine einer produktiven und lebenswerten Stadtregion entstanden, die in ihrer Vielschichtigkeit und Offenheit gegenüber künftigen Entwicklungen die Geschichte der europäischen Stadt in eine nachhaltige Zukunft fortschreiben.

In Europa ist die Zeit der Stadtgründungen mit den Großsiedlungen der Nachkriegszeit beendet. Der Siedlungsraum ist weitgehend erschlossen, es geht um den Weiterbau des Bestehenden. Innenentwicklung heißt nicht Stagnation, sondern es sind genügend Leerstellen und Transformationsflächen vorhanden, um die absehbaren Bedürfnisse decken zu können. Da dies für andere Regionen auf der Welt nicht gilt, schränkt sich die Perspektive der IBA’27 ein, sie ist ein europäisches Projekt. Dies schließt Solidarität und globale Verantwortung nicht aus, folgt aber auch einer Skepsis gegenüber den internationalen Versprechungen der Moderne. Der Startpunkt der IBA’27 ist somit eine zentraleuropäische Kulturlandschaft, die durch die Industrialisierung, ihre Infrastrukturen und Verkehrsnetze als heterogener, vollständig urbaner Raum gelesen wird. Für diese Region sucht die IBA’27 ein Zukunftsbild, das über die Region hinaus beispielgebend werden könnte.

Die IBA’27 als Inkubator

Ende 2018 lancierte das Team der IBA’27 einen Projektaufruf mit der Frage: Was ist im Jahre 2027 zukunftsweisend? Seither versammeln wir Ideen, Initiativen, InvestorInnen und Kommunen im sogenannten IBA’27-Netz, in dem sich mittlerweile über 70 Vorhaben befinden. Die Aufnahmemodalitäten sind niederschwellig und unbürokratisch. Für viele Projektträger reicht als Motivation, Teil eines größeren Projekts zu sein und im Jahre 2027 das Erreichte präsentieren zu können. Einige nutzen auch den fachlichen Austausch mit der IBA’27 und ähnlichen Projekten des Netzwerks. Häufig ist die IBA’27 auch Initialzündung, ein größeres Vorhaben anzupacken; manche erhoffen sich einen erleichterten Zugang zu Fördermitteln oder eine wohlwollende Behandlung durch Behörden. Im weiteren Dialog mit den Einreichenden stellen wir immer wieder die Frage nach dem Exemplarischen, dem Beitrag zur Zukunftsfähigkeit. Wir vermitteln Expertenwissen, schlagen offene und internationale Wettbewerbe vor und experimentieren mit Verfahren und Prozessen. Die IBA’27 orientiert sind dabei mit einer klar formulierten Haltung und hohen Qualitätsmaßstäben an baukulturellen Werten, Nachhaltigkeitsstandards und einem offenen Einbezug von lokalem Wissen mit einer breiten Öffentlichkeitsarbeit.

Die undefinierte Rolle der IBA’27 im planerischen Gefüge – sie ist weder Investorin noch Behörde – löst Irritationen aus. Im besten Falle kommen unerwartete Prozesse in Gang, wächst die Lust am Experiment und der Mut, etablierte Routinen zu verlassen. Manche nehmen die IBA’27 aber auch als Störfaktor war, der die genügend komplizierte Planungswelt mit lästigen Fragen zusätzlich behindert. In diesen Fällen kann die Zusammenarbeit auch beendet werden oder sie beschränkt sich auf den Wissensaustausch und die Dokumentation. Nach zwei Jahren Projektarbeit in diesen Spannungsfeldern ist ein Wissensspeicher aus Erfahrungen und ersten Bildern aus Wettbewerben gefüllt, der eine Strukturierung erlaubt. Aus regionsspezifischen Fragen haben wir Leitthemen abgeleitet, die vor Ort im Raum und als Ausstellung über ihn hinaus Gültigkeit haben (siehe „Themen und Räume IBA’27“).

Die produktive Stadt: Beispiel Stuttgart

Die Deindustrialisierung war in den letzten Jahrzehnten in vielen Städten und Regionen der Treiber für Stadtentwicklungsprozesse. Die Neuorganisation von Häfen, das Verschwinden der großmaßstäblichen Produktion und riesiger Infrastrukturareale aus den Städten hat Flächen und durch ihre Neuprogrammierung planerisches Know-how geschaffen. Dabei verdichteten Wohn- und Dienstleistungsgebäude die monofunktionalen, großflächigen Nutzungen. Es entstanden neue urbane Gebiete an Knoten des öffentlichen Verkehrs oder an Stadträndern und ihren Zwischenzonen. Die Städte vergrößerten sich in ihren politischen Grenzen oder es bildeten sich polyzentrische Stadtstrukturen.

Diese Prozesse haben in der Region Stuttgart nur in sehr beschränktem Maße stattgefunden. Wenngleich erste Zeichen eines tiefgreifenden Strukturwandels erkennbar werden – allen voran in der Automobilwirtschaft mit ihren Zulieferern – produziert die Industrie hier nach wie vor mit großem Erfolg und sucht zusätzliche Flächen. Eine Besonderheit ist das netzartige industrielle Cluster mit einer Vielzahl an Hidden Champions, die gerade auch in den mittleren und kleinen Städten Werke betreiben. Die Gewerbegebiete mit ihren einstöckigen Blechkisten, in denen sich oft Hochtechnologiefirmen verstecken, reichen bis in die ländlichen Räume der Nebentäler Enz, Fils, Murr und Rems. Die Einfamilienhäuser mit Doppelgarage, die um die alten Ortszentren wuchern, sind ein Abbild des Wohlstands. Der öffentliche Verkehr in dieser autoindustriell geprägten Region hat weder kulturell noch quantitativ eine mit anderen Metropolitanräumen vergleichbare Bedeutung. Die S-Bahn-Stationen liegen häufig abseits und sind als reine Umsteigeorte bis heute nicht zu Siedlungskernen geworden.

Neben diesen oft wenig dichten Siedlungs-, Produktions- und Infrastrukturflächen ist die Region mit Streuobstwiesen, intensivem Gemüseanbau, Weinbergen und zur Naherholung genutzten Wäldern und Wiesen vollständig „belegt“. Dies führt bei vielen zum Gefühl der planerischen Handlungsunfähigkeit. Und natürlich stoßen Nutzungs- und Gestaltungsänderungen in dieser durchgeplanten Landschaft auf vielfältige Widerstände. Gleichzeitig bieten sich überall Ansätze für eine Weiterentwicklung – Räume, die die IBA’27 gemeinsam mit den Planenden und den Menschen vor Ort auf ihre Potentiale abklopfen und erobern möchte.

Visionen für eine moderne Stadt

Abgeleitet von der Regnose aus einer postfossilen, zirkulären, sozial gerechteren Zukunft entwickeln sich Wohngebiete zu Nachbarschaften,

Fabrikareale zu Orten des Aufenthalts und des gemeinsamen Arbeitens an zukunftsfähigen Produkten, Stadtzentren zu durchmischten Quartieren und die Landwirtschaft zu einem biodiversen Park. S-Bahn-Halte werden zu verdichteten Stadtbausteinen, an denen Menschen wohnen, arbeiten und sich in ihrer Freizeit treffen. Dabei geht es also immer um Umbau und Neuinterpretation, Weiterentwicklung von Geschichte und Weiterverwendung von Material. Da dieser Prozess keinen definierten Endpunkt hat, sondern der Anfang einer wertschätzenden Weiterschreibung ist, relativiert sich der Erfolgsanspruch für das Ausstellungsjahr 2027. Wir zeigen dann stolz, wie weit wir gekommen sind und laden die Welt ein, mit uns über die nächsten Schritte zu diskutieren. Wir sind zuversichtlich, dass wir diese Diskussion in Häusern der IBA’27 führen können. Häuser, die möglichst viele Aspekte einer kommenden Baukunst zeigen, die nicht mehr den Anspruch hat, neu zu sein, sondern möglichst dauerhafter Raum, der auch mit seiner Schönheit Werte vermittelt.

Die fünf Themen und Räume der IBA’27

1. Die Produktive Stadt. Die industrielle Herstellung von Produkten als Kulturleistung erhalten, die räumliche Trennung der Funktionen überwinden und vorhandene Räume aufwerten. Regionale Nahrungsproduktion und kurze Wege zwischen Produktion und Konsum herstellen.

2. Die Zukunft der Zentren. Die Stadtmitten und Nebenzentren als funktional dichte Räume der Gemeinschaftlichkeit, der Bildung, der Kultur und des Austauschs wiedererfinden und sie von der Abhängigkeit des Konsums und des Einzelhandels befreien.

3. Orte der Bewegung und Begegnung. Entwicklung der technischen Umsteigeknoten des öffentlichen Verkehrs zu dichten und attraktiven Orten mit vielfältigen Angeboten für alltägliche Bedürfnisse (Co-Working-Spaces, Wohnen, Freizeit, Kultur, Kinderbetreuung).

4. Das Erbe der Moderne. Die schematischen Paradigmen der Moderne überwinden und dazu ihren sozialen und technologischen Optimismus nutzen. Das bauliche Erbe der Moderne erhalten, als Material weiternutzen und neuinterpretieren.

5. Der Neckar als Lebensraum. Der Fluss und seine Nebengewässer als verbindendes landschaftsräumliches Netz qualifizieren, die Zugänglichkeit verbessern und biologische Qualität wiederherstellen.