Multiplexer Stadtbaustein

Raakspoort – Rathaus und Großkino, Haarlem/ NL

Ein Spaziergang durch Haarlem über Grachten, zwischen Renaissancegiebeln, an

Höfen und Gärten vorbei zum Grote Markt lohnt immer. Man spürt beinahe körperlich, hier neu zu bauen, bedarf hoher Sensibilität. Am Westrand der Altstadt am früheren Stadtgraben markiert das neue Stadthaus genau den Übergang dieser „delikat feinkörnigen Stadt“ (Peter Wilson) zur starken Präsenz von Bauten des 20. Jahrhunderts.

Eine lange Planungsgeschichte, transformative Prozesse und ihre Konsequenzen

Peter Wilson und Julia Bolles Wilson leben und arbeiten in Münster, sie lehrt dort an der Munster School of Architecture. Transformative Prozesse für Neubauten in Altstadtkulissen sind ihnen vertraut, schon seit ihrer Stadtbibliothek (1993), die mit ihren zwei Bauteilen bei richtiger Blickrichtung wie ein Passepartout die gotische Lambertikirche einrahmt. Nicht nur das Motiv einer Zweiteilung taucht in Haarlem wieder auf, auch der Umgang mit Fenstern, ihren Setzungen und Größen wie sie auf das Stadtumfeld antworten.

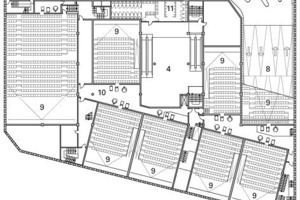

Der Anfang der Planungsarbeit war zäh. Insgesamt haben Bollen Wilson seit dem städtischen Masterplan von Donald Lambert über eine Reihe von Workshops und Programmüberarbeitungen zehn Jahre für das Doppelhaus mit dem Namen „Raakspoort“ mit Rathaus und Multiplex-Kino verbracht. Diese Doppelnutzung war nicht von Beginn an gewollt, eine lange widersprüchliche Baugeschichte, Nutzungs- und Baukörperfindung ist wesentlicher Teil der Projektgenese. Workshops zum Planungsgebiet brachten sehr unterschiedliche Vertreter aus Nachbarschaft und Stadt mit Entwicklern und Architekten zusammen, außer Bolles Wilson waren Claus en Kaan, Jo Crepain und Kraaijvanger Urbis am Start. Zunächst (2000-2003) wurden ein großes und sieben kleine Kinos auf den oberen Etagen vorgesehen, darunter ein unterirdisches Kasino samt des noch tiefer gelegenen Parkdecks. Bereits in dieser Phase waren die beiden Funktionen durch eine Passage getrennt, damals hinter fensterlosem Vorhang – so monolithisch der Entwurf, dass man an die Stadtvielfalt mordenden Kaufhausfassaden der 1970er Jahre gemahnt wurde. Darauf war ein riesiger Siebdruck des historischen Stadtplans Haarlems und auf der Rückseite Kinoleinwände vorgesehen. Eine Kreuzung aus Disneyland und Piccadilly Circus-Lichterspiel wäre die Folge gewesen.

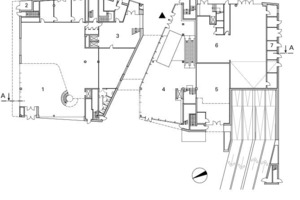

Die Stadt Haarlem steuerte dagegen – schließlich wollte man aus der Vergangenheit, also im Einklang mit der historischen Stadtkulisse heraus für das 21. Jahrhundert bauen. Daraufhin ging das Kino in den Untergrund und das Kasino besetzte die oberen Etagen (2005-2006). Ab etwa 2007 entstand die Idee, ein Rathaus statt Kasino, präziser ein Stadthaus zu errichten, denn die repräsentativen Funktionen verblieben im historischen Rathaus am Grote Markt, so dass im Raakspoort keine Ratssäle oder große Empfangsräume zu finden sind, sondern nur die Servicebereiche für die Bürger, dazu Büros und ein Konferenzzentrum. In den Obergeschossen sind flexible Arbeitsplätze mit klassischen Büros und kleinen Besprechungsbereichen kombiniert worden.

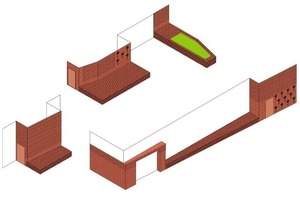

Bürgerburg auf Kuschelkurs, zwei Seiten einer Medaille und mehr

Trotzdem wurden die Bilder von den mächtigen Bürger-Rathäusern aus den 1930er Jahren aufgerufen, allen voran jenes von Willem Martinus Dudock in Hilversum (1930), dessen Art-Deco-Bürgerkathedrale als holländisches Multiplikativ dutzendfach in den Städten als Landmarke auftaucht. Ein typologisch prägender Glockenturm geriet zur politischen For-derung und Conditio sine qua non durch den einflussreichen Stadtrats Chris van Velzen. Das ist die eine Seite der Medaille zum Stadtgraben hin: Man liest in der stolzen Assemblage der Backsteinkuben, gekrönt vom Türmchen, den immer noch währenden Machtanspruch der bürgerlichen Stadt heraus, auch wenn hier keine Bürgerversammlungen stattfinden, keine politischen Ent-scheidungen gefällt, aber Pässe ausgestellt werden. Doch zur gleichen Zeit hörte man auch die Forderung das Volumen in einen Haarlem-angemessenen Maßstab zu modellieren, also mit Rücksprüngen an den Ecken und volumetrischen Verfeinerungen zu arbeiten. Denn wie schon im Masterplan vorgeschrieben, sollte sich der Neubau mit dem angrenzenden kleinmaßstäblichen Stadtgefüge nach Osten eng verweben, vorhandene Maßstäbe aufnehmen und den kleinen Stadtplatz dominieren. „Der Randblock muss gleichzeitig abschirmen (Verkehr) und einladen (Fußgänger), er muss Signal sein und respektvoll seinen Platz in der Fassadensequenz einnehmen, welche die historische Grenze der mittelalterlichen Stadt markiert“, beschreibt Peter Wilson seine Sisyphusaufgabe. Wie in Münster führen die Architekten eine öffentliche Passage zwischen Rathaus und Kinobauwerk. So entstanden nicht nur zwei Seiten einer Medaille, sondern drei, weil durch die Passage das Innere zum Außen wird und hier der dritte Charakter, eine Stadtgasse, eingeführt wird.

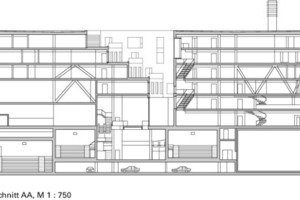

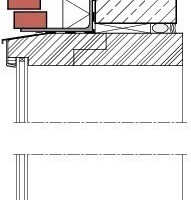

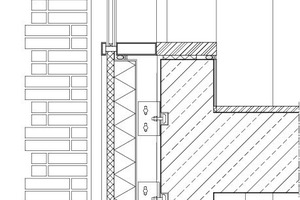

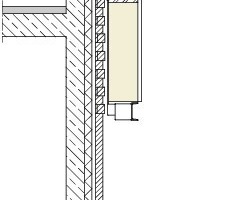

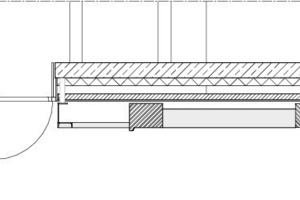

Konstruktive Überraschungen und kritisierte Spolien

Alles zusammen betrachtet scheint das Bauwerk aus einer konventionellen Konstruktion und Fassade zu bestehen. Doch der Schein trügt, denn das Tragsystem musste auf eine Besonderheit reagieren, war abhängig davon. Denn auf den Decken der großen Kinosäle im Keller konnten die Lasten nicht wie üblich auf einem vorgegebenen Stützenraster abgetragen werden. Die Tragwerksplaner haben sich also für große Stahlfachwerkträger entschieden, die durch die Obergeschosse verlaufen und von einer Wand zur anderen spannen. Unterstützt durch einige Aussteifungskerne. Das Standardskelett im Raster von 8,20 m war hier nicht anzuwenden. Die Geometrie der acht Kinosäle, so wie sie sich im Untergeschoss als Basis über die gesamte Fläche beider Bauteile zieht, hat die Logik des Bauwerks oben vorbestimmt. Und noch eines: Die auffälligen, meist hochstehenden Fensterformate sind Teile einer Fassade, die sehr spät im Planungsprozess entwickelt wurden. Sie entstand als eine vorgesetzte Backsteinschale. Dabei gingen Bolles-Wilson ähnlich vor wie einst Fritz Schumacher an seinen Hamburger Kontorhäusern. Die heimischen Ziegelbrände werden zu Feldern zusammen gefasst, kenntlich gemacht durch unterschiedliche Fugenfarben, mal hell, mal dunkel. Die Verbände sind unterschiedlich gemauert und sind vergleichbar mit textilen Strukturen – eine klare Ansage, dass dieser Ziegel nicht trägt, sondern nur schmückt. Auf diese Weise wirken die kantigen kubischen Bauteile nahezu weich und sanft; der Eindruck verstärkt sich durch eine weitere „Erinnerungs“schicht: Fragmente des abgerissenen Schulbaus an diesem Ort haben die Architekten gerettet und wie Spolien auf die Außenwände aufgebracht. Vor der Nordfassade hängt ein ornamentaler Rundbogen, und auf der Südostecke hockt eine alte Skulptur auf einer Konsole. Alle diese Elemente sind als Additionen kenntlich gemacht und konstruktiv vom Neubau getrennt, um die historische Schichtung zu betonen. Alles in allem steigert es die Vielfalt am Bau und damit die „Aufenthaltsqualität“. Das gilt auch für die Schalterhalle von Henk Döll: eine Kaskade heller Töne und Materialien, mit gebogenen randlosen Gläsern als Balustraden und einer imposanten Wendeltreppe nach oben; hell und leuchtend wie skandinavische Interieurs; ein Raum für den Publikumsverkehr mit Seele. Das trifft sogar auf die Service-Automaten zu, die mit ihren kopfartigen Bildschirmen wie dienende Heinzelmännchen aussehen. Der architektonische Anspruch ist also hoch, spiegelt sich in Passgenauigkeit und Kleinteiligkeit wider. Es ist ein guter Baubeitrag zum Thema Transformation alter Motive gelungen, der plastisch und verspielt, aber auch massiv und streng wahrgenommen werden kann. Doch unsere Augen schauen hier gerne hin, werden überrascht. Lebendige Stadt soll so sein und wird in Schichten weitergebaut. Deswegen sind die „Spolien“, logisch zu nennen, auch wenn sie in der Kritik als Feigenblätter des schlechten Gewissens stehen, weil Altes für Neues geopfert werden musste.

Das Interview

Peter Wilson über das Bauen in der Fremde, Fensterformate und Kasinos, die zu Rathäusern werden

D. M: Was war Ihnen an diesem Projekt das Wichtigste? Der Städtebau?

Peter Wilson: Ja und die damit verbundene Akzeptanz in der Stadt und in den Niederlanden; die alteingesessenen Haarlemer sind sehr zu zufrieden damit – und das in jener Stadt, die bekannt dafür ist in den Niederlanden die komplizierteste zu sein.

D.M.: Weshalb?

P. W.: Sie steht unter starker Kontrolle der Denkmalpfleger.

D.M.: Sie waren aufgefordert, sich gleichzeitig modern und traditionell zu verhalten. Das führte direkt zum altvorderen Architekten Willem Marinus Dudock (1984 -1974), der wiederum die Linien von H.P. Berlage weiterführte?

P. W. (lacht): Aber es steckt auch eine Menge Hamburg darin. Ich ertappe mich immer wieder bei Hamburgbesuchen, dass ich ehrfürchtig vor dem Chilehaus stehe. Aber ob Amsterdam, Hamburg, Haarlem – das sind alles Städte mit einer Seefahrttradition, die immer offen für Innovationen waren.

D.M.: Das Projekt trägt außen und innen verschiedene Handschriften -wie kam es dazu?

P. W.: Es ist eine Frage der chronologischen Abfolgen. Zuerst planten wir ein Kino und ein Casino. Die Casino-Lizenz wurde von der Stadt Haarlem nicht genehmigt. Unser Projekt war für mehrere Jahre auf Eis gelegt. Dann überzeugte der Investor die Stadtverwaltung, in diesen zentralen und die Altstadt stärkenden Kontext zu ziehen. Eine öffentliche Gebäudenutzung war in das geplante Gebäudevolumen zu integrieren. Diese Entscheidung verursachte den Verzicht auf einen Neubau des Rathauses am Rande der Stadt, der von Henk Döll Architekten geplant worden war. So wurde er mit dem Interieur beauftragt.

D.M.: Außen herrscht ihre stringente Handschrift vor, mit einer interessanten Vorstellung an Lochfenstern...

P. W.: Es ist eigentlich eine große Überraschung, dass dieses Haus überhaupt Fenster besitzt, denn wir starteten ja mit Entwürfen für Kino und Kasino, also Funktionen, die

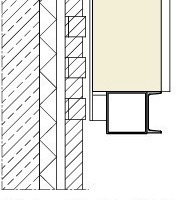

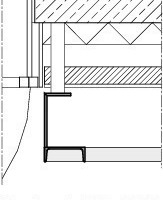

primär keine Fenster benötigen wollten; im Kasino wahrscheinlich, um die Besucher nicht unnötig vom Spielen abzulenken. Mit dem Programm für das Stadthaus änderte sich das. Wir bekamen den Auftrag, einen multifunktionalen Fenstertypus zu entwerfen, der sowohl bündig eingesetzt, zurückgesetzt oder vorgesetzt werden kann, niederländische Firmen haben das für uns umgesetzt. Es ist ein Holzkastenfenster mit einer Kunststoffhaube. Die Idee war es wie in Amsterdam eine Fassade zu entwickeln, wo die oberen Fenster auch meistens weit vorstehen.

D.M.: Warum ein niederländischer Hersteller?

P. W.: Das hat sich auf Vermittlung des holländischen Kontaktbüros ergeben, wir waren sehr erstaunt, ob der Raffinesse dieses Fensters und hatten damit nicht gerechnet, weil die Details in Holland eher schlicht gehalten werden. Das Holzfenster mit Dreifachverglasung erzielt sehr gute Wärmedämmwerte und besitzt eine Öffnungsklappe für natürliche Belüftung neben dem Glas.

D.M.: Einige Kritiker sind befremdet über die so genannten „Spolien“, was erwidern Sie darauf?

P.W..: In einer frühen Phase der Projektentwicklung war die Erhaltung des Vorgängergebäudes aus dem 19. Jahrhundert auf dem Kinogelände diskutiert worden. Erwartungsgemäß war das inkompatibel mit den neuen Funktionen. Unsere Alternativstrategie bestand darin, verschiedene signifikante und fein gearbeitete Bauelemente zu erhalten und sie wieder in den neuen Block einzuarbeiten. Ich habe mich dabei für Carlo Scarpas Technik, wie er sie in Verona anwendete entschieden, also die Fragmente vor die tragenden Wände zu hängen. Auf diese Weise entsteht eine historische Schichtung, eine Art Subtext.

D.M.: Schlussbemerkung: Sie haben sich darüber amüsiert, dass aus dem Kasino schließlich ein Rathaus geworden ist?

P.W.: Ein wenig kann man doch darüber schmunzeln und sich fragen, was es eigentlich bedeutet. Sind Politiker und Gambler also einfach austauschbar?